文章信息

- 袁薪蕙, 黄宇虹

- YUAN Xin-hui, HUANG Yu-hong

- 基于古籍文献的“消渴肾病”用药探究

- Ancient Literature review of herbal medicine administered to diabetes nephropathy

- 天津中医药, 2017, 34(3): 159-162

- Tianjin Journal of Traditional Chinese Medicine, 2017, 34(3): 159-162

- http://dx.doi.org/10.11656/j.issn.1672-1519.2017.03.04

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-12-11

2. 天津中医药大学第二附属医院, 天津 300150

消渴病名起始于《黄帝内经》[1],《素问·奇病论》载:“夫五味入口,藏于胃,脾为之行其精气,津液在脾,故令人口甘也。此肥美之所发也,此人必数食甘美而多肥也,肥者令人内热,甘者令人中满,故其气上溢,转为消渴。”[2]东汉时期张仲景在《金匮要略·消渴小便不利淋病篇》[3]中比较多地从肾病角度论述了消渴,如“小便不利者,有水气,人若渴,栝蒌瞿麦丸主之”,“男子消渴,小便反多,以饮一斗,小便亦一斗,肾气丸主之”。隋代巢元方在当时已经发现消渴末期的肾病症状,其在《诸病源候论》[4]中说:“心脉滑甚为消渴,其久病变,或发痈疽,或成水疾。”中国宋代官修方书《太平圣惠方》[5]中第一次明确提出上、中、下三消:“夫三痟者,一名痟渴,二名痟中,三名痟肾。”[5-6]经历了金元时期的百家争鸣阶段,至明清,医者已能够将三消分治很好地用于消渴的治疗上[6-7]。可见中医对消渴病的认识随着时代的发展逐渐深入,并且留下了大量的宝贵文献。至现代,糖尿病已成为仅次于恶性肿瘤和心血管疾病的第三大健康杀手[8]。消渴病最常见的慢性并发症之一糖尿病肾病是导致肾功能衰竭的主要原因[9]。综合各医家的见解,“消渴肾病”就目前来说是一个比较合理规范的糖尿病肾病的中医病名[10]。病因是由消渴所致,病变部位主要在肾,病机为消渴病日久迁延肾脏。因此笔者认为从古籍文献着手,继续挖掘和整理消渴,尤其是下消的相关方药对“消渴肾病”的研究有着重要意义。

1 研究资料 1.1 研究对象从先秦时期至晚清时期各医家记载在文献中的治疗消渴病的中药方剂。

1.2 方剂的选择 1.2.1 治疗消渴方剂的选择文献中明确记载该方治疗消渴 (含“上消”、“三消”、“消肾”等其他消渴病名[11]),方剂有明确的出处、年代、医家姓名且有证可考。

1.2.2 治疗下消方剂的选择治疗下消方剂以方中主要中药是否入肾经、对应症状以下焦症状为主或古籍中明确记载为下消、消肾、肾消、肾渴[12]为标准筛选。

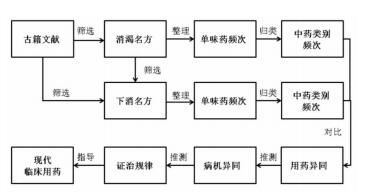

1.3 设计方案1) 从古籍文献中搜集历代治疗消渴病的名方,对其进行单味药频次、频率的统计,筛选出高频中药。2) 把所涉及的单味药按照统一标准归类,对每个类别出现的频次、频率进行统计,筛选出高频的中药类别。3) 以方 (药) 测证,比较消渴与下消用药异同,阐释消渴与下消病机变化特点及用药规律,指导现代临床用药。具体流程见图 1。

|

| 图 1 文献研究流程 Fig. 1 Process of literature research |

1) 中药分类的参考标准为《中药学》(新世纪全国高等中医院校规划教材)[13]。2) 因古籍中同种单味药的名称不统一,故对同种中药名进行了合并,见表 1。

| 中药名 | 古籍中不同名称 |

| 甘草 | 甘草、炙甘草、生甘草、熟甘草 |

| 瓜蒌 | 栝楼、栝楼根、天花粉、瓜蒌、瓜蒌根、花粉、栝蒌皮 |

| 地黄 | 干地黄、熟地黄、生干地黄、生地、熟地、大生地、大熟 |

| 麦门冬 | 麦冬、笕麦冬、大麦冬、麦门冬 |

| 茯苓 | 茯苓、白茯苓 |

| 葛根 | 葛根、干葛 |

| 山药 | 怀山药、生山药、生怀山药 |

| 石膏 | 生石膏、石膏、熟石膏 |

| 黄芪 | 黄芪、生黄芪、黄耆、生箭耆 |

| 当归 | 当归、当归身、当归尾、当归梢 |

| 栀子 | 山栀子、山栀、黑山栀、栀子仁 |

| 天门冬 | 天冬、明天冬 |

| 山茱萸 | 山萸肉、山茱萸、陈萸肉、净萸肉 |

| 牡丹皮 | 丹皮、粉丹皮、牡丹皮 |

| 芍药 | 芍药、赤芍、白芍 |

| 枳实 | 枳实、枳壳 |

| 铅丹 | 铅粉、胡粉、钱粉、铅丹 |

| 冬瓜皮 | 冬瓜皮、冬瓜、冬瓜肉 |

| 玄参 | 玄参、元参 |

| 川贝 | 川贝、川贝母、甜川贝、川贝母 |

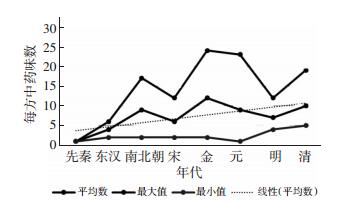

从先秦时期至晚清时期的中医古籍文献中共筛选出治疗消渴的方剂67个。其中唐代以前12个,唐宋时期19个,金元时期14个,明清时期22个。最早治疗消渴病的方剂是兰草汤,记载在《素问·奇病论》中,由佩兰1味药成方,至今仍有很大的学术价值[14]。研究发现,随着时代的发展,每个方剂所含的中药数总体上是递增趋势,见图 2。

|

| 图 2 治疗消渴的方剂中药味数随年代增长趋势图 Fig. 2 Tendency chart of the increase of traditional Chinese medicine prescription in treating diabetes along with time |

治疗消渴的67个方剂共涵盖了146味中药,总频次522次。其中甘草出现频次最多,为30次,但很大程度上是起到调和诸药的作用,不对消渴病的治疗起决定性作用。此外,古籍中治疗消渴高频药按其频次从高到低顺序依次是瓜蒌、麦门冬、知母、地黄,其出现频次均大于20次以上,67个方剂中有18(26.87%) 个以上的方剂都含有上述单味药,见表 2。

| 中药 | 消渴 | 中药 | 下消 | ||||

| 频次 | 占方频率 (%) | 占药频率 (%) | 频次 | 占方频率 (%) | 占药频率 (%) | ||

| 甘草 | 30 | 35.82 | 5.75 | 茯苓 | 13 | 46.43 | 6.13 |

| 瓜蒌 | 25 | 37.31 | 4.79 | 地黄 | 12 | 39.29 | 5.67 |

| 麦门冬 | 22 | 32.84 | 4.21 | 瓜蒌 | 11 | 39.29 | 5.19 |

| 知母 | 22 | 32.84 | 4.21 | 麦门冬 | 8 | 28.57 | 3.77 |

| 地黄 | 20 | 26.87 | 3.83 | 甘草 | 8 | 25.00 | 3.7 |

从这67个方剂中筛选出治疗下消的方剂,共28个。涉及83味药,单味药总频次212次。其中茯苓、地黄、瓜蒌、麦门冬、甘草出现频次均大于8次,28个方剂中有7(25%) 个以上都含有上述单味药,出现频率很高,见表 2。对比研究发现,消渴和下消有4味重复的高频药,分别是瓜蒌、麦门冬、地黄和甘草。知母在古代消渴的治疗上使用频次较高,而在治疗下消时取而代之的是茯苓,占方频率达到了46.43%,即将近一半的治疗下消方剂中都含有单味药茯苓,频率排名第一。

2.2 中药归类研究以《中药学》(新世纪全国高等中医院校规划教材) 为依据,对上述146味中药进行归类 (将无法归类的中药列为其他),并对其进行了统计和对比。研究发现治疗消渴病的单味药可归为17类,累计频次500次,出现频率最高的是补益药和清热药,使用频次分别是155(31.0%)、148(29.6%);治疗下消的单味药可归为15类,累计频次216次,补益药和清热药的使用频次仍为前两位,分别是70次 (32.4%)、54次 (25.0%),远高于其他类中药。对比研究发现在较高频次的几个中药品种中,治疗下消时利水渗湿药和收涩药的频率分别是消渴的1.68倍、2.10倍,明显高于消渴;补益药和活血化瘀药的频率分别是消渴的1.05倍、1.31倍;而清热药和解表药的使用频率分别降至消渴的0.86倍和0.61倍。如表 3。

| 中药类别 | 消渴 | 下消 | 频率比 | |||

| 频次 | 频率 (%) | 频次 | 频率 (%) | 下消/消渴 | ||

| 补益药 | 155 | 31.0 | 70 | 32.4 | 1.05 | |

| 清热药 | 148 | 29.6 | 54 | 25.0 | 0.86 | |

| 解表药 | 46 | 9.2 | 12 | 5.6 | 0.61 | |

| 利水渗湿药 | 40 | 8.0 | 29 | 13.4 | 1.68 | |

| 收涩药 | 21 | 4.2 | 18 | 8.8 | 2.10 | |

| 活血化瘀药 | 16 | 3.2 | 9 | 4.2 | 1.31 | |

对补益药进行更进一步的研究发现,治疗消渴病的补气药出现67次,占消渴所有补益药的43.2%,其次是补阴药、补血药、补阳药,分别占47次 (30.0%)、35次 (22.6%)、6次 (3.9%)。而治疗下消的补血药、补阳药使用频率分别为消渴的1.14倍、2.18倍。补气药、补阴药的使用频次减少为消渴的0.96倍、0.8倍。尽管如此,补气药在治疗下消时频率仍然排在第一位,占所有补益药的41.4%。如表 4。

| 补益药 | 消渴 | 下消 | 频率比 | |||

| 类别 | 频次 | 频率 (%) | 频次 | 频率 (%) | 下消/消渴 | |

| 补气 | 67 | 43.2 | 7 | 41.4 | 0.96 | |

| 补阴 | 47 | 30.0 | 4 | 24.3 | 0.81 | |

| 补血 | 35 | 22.6 | 6 | 25.7 | 1.14 | |

| 补阳 | 6 | 3.9 | 3 | 8.5 | 2.18 | |

从古代医家的药物使用频次上来看,因下消的病因病机可归同于消渴病,与先天禀赋不足、饮食不节、情志失调、劳倦太过等密切相关,病机为本虚标实之证,本虚是指阴阳气血亏虚,标实则是瘀血、痰饮、水湿等[15],所以在方药的选择上和消渴病有相似之处,如这二者补益药、清热药、解表药、利水渗湿药、化痰止咳平喘药、收涩药、活血化瘀药的使用频率总体上都是一个依次递减的规律;补气药、补阴药、补血药、补阳药的使用频次总体上也是递减趋势。因正气虚弱为本,邪气入侵为标,所以医者都较多地使用扶正与驱邪并用的治法,以达到正邪兼顾、标本同治的目的。

2.3.2 消渴和下消的不同点根据下消其特有的疾病特征,方药选择上应比消渴更加重视利水渗湿药、收涩药、补益药、活血化瘀药的使用。

因病位在肾,水肿、尿频、尿量大等下焦症状就会出现,因而在临床用药时应重视利水渗湿药 (如茯苓、泽泻) 和收涩药 (如五味子、山茱萸) 的应用。

表 3中治疗下消的活血化瘀药使用频率是治疗消渴病的1.31倍,盖因病久易伤及肾络、脉络瘀阻,故要相应地加活血化瘀药 (如牛膝、桃仁、红花)。而现代临床研究显示,糖尿病肾病患者均有不同程度的瘀血证表现[16],血瘀病机出现于多个证型中,贯穿于糖尿病肾病的整个过程[17],这与古籍文献的研究结果也是极其吻合的。

消渴肾病是消渴发展到中后期的并发症[18],按其疾病发展规律,正气愈发虚弱,故补益药的使用偏多。若消渴病迁延不愈,病情进展,在发展成消渴肾病的过程中,燥热之邪伤津耗气日久,伤及脾肾,会致气阴两虚,病变后期阴损及阳,终成阴阳俱虚之证[19],故补阳药 (如菟丝子、肉苁蓉) 的使用频率明显增多,补气、补阴相对减少。

但文献研究数据显示虽然下消中补气药的使用频次较消渴病相对减少,但在治疗下消的4种补益药中还是最大的,如表 4,所以补气药的作用不容忽视。笔者认为,在诸多病机中,水湿和瘀血为标,气虚为本,因气虚不能运化水湿,水湿困脾,脾为气血生化之源,而使气血更虚。气能载血、亦能行血,因气虚不能载血,故而出现血虚,酌情加补血药 (如当归),也因气虚不能行血,故而出现血瘀。所以补气药 (如黄芪、山药等) 在消渴病和消渴肾病的治疗中都有着重要作用,使用频次也远远大于其他中药。

若消渴病后期如患者正虚太甚,外邪可直中少阴,多出现心肾虚衰而表证特征不显[20],故需要清热、解表的患者少,清热药、解表药、止咳平喘药的使用也应相应地多些顾虑。

3 讨论从先秦时期至清代末期,历史的更迭与时代的发展本身就是对中医药的一个去粗存精的沉淀过程。首先要特别说明的是文献中频次的高低并不局限于代表其用量的大小或者君臣佐使的地位高低。高频次的中药集中在补益药、清热药等有限的几种中药类别上,说明对应的正气虚、热象明显等症状是下消患者的共性。而低频次中药类别较多、单味药品种更是不胜枚举,这些不同的低频次中药体现的是下消患者症状中的个体差异。其二,现代的糖尿病肾病 (消渴肾病) 也不能完全等同于古籍中的下消,因为随着时间的推移、人们体质的改变、寿命的延长、历代医家对消渴病认识的不断加深等等,医家对“下消”的理解也发生着不断的变化。唯有不断从古籍中吸取精华,和现代临床研究相结合,才能对现代“消渴肾病”产生更深入的认识,找到攻克办法。

| [1] | 孙胜. 从历代消渴名方透析消渴病病机[J]. 中医药临床杂志, 2014, 26 (9): 947–948. |

| [2] | 黄帝内经素问[M].北京:人民卫生出版社, 2005: 12-13. |

| [3] | 张仲景. 金匮要略[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2005: 23-24. |

| [4] | 巢元方. 诸病源候论[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2011: 31-32. |

| [5] | 宋·王怀隐. 太平圣惠方[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1958. |

| [6] | 王庆华, 徐小凡. 关于三消的考辨[J]. 辽宁中医药大学学报, 2008, 10 (9): 39–40. |

| [7] | 王平. 从历代文献中探讨消渴病中医治法[A]. 2011年甘肃省中医药学会学术年会论文集[C]. 甘肃省中医药学会, 2011: 6. |

| [8] | 庄乾竹, 赵艳, 厍宇. 古代消渴病学术史研究[J]. 世界中西医结合杂志, 2009, 4 (9): 612–615. |

| [9] | 欧阳清, 梁志清, 刘健, 等. 白细胞介素-18、胱抑素C在2型糖尿病肾病早期诊断的意义[J]. 中国实验诊断学, 2011, 15 (4): 730–731. |

| [10] | 田风胜, 苏秀海, 王元松. 糖尿病肾病中医病名规范化研究[J]. 中华中医药杂志, 2009, 24 (11): 1424–1426. |

| [11] | 赵红霞, 贾海骅, 尹俊县. 消渴病名解析[J]. 中国医药导刊, 2011, 13 (7): 1233–1235. |

| [12] | 张蕾, 刘旭生. 糖尿病肾病中医病名源流探索性研究[J]. 辽宁中医杂志, 2012, 43 (1): 52–54. |

| [13] | 高学敏. 中药学[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2007. |

| [14] | 刘宏阳, 王洪图. 《内经》与临床治之以兰除陈气2例[J]. 中国农村医学, 1987, 16 (9): 49. |

| [15] | 林兰. 中西医结合糖尿病学[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 1999: 395-407. |

| [16] | 胡筱娟, 李群, 李婷, 等. 糖尿病肾病中医证型与瘀血证相关性研究[J]. 陕西中医, 2012, 33 (11): 1487–1488. |

| [17] | 牟新, 庄爱文, 马国玲, 等. 237例临床期糖尿病肾病患者中医证候聚类分析[J]. 中华中医药学刊, 2016, 34 (2): 332–335. |

| [18] | 南征. 毒损肾络所致消渴肾病机制浅说[J]. 吉林中医药, 2007, 27 (1): 8–10. |

| [19] | 李小会, 董正华, 丁辉. 糖尿病肾病病因病机的探讨[J]. 陕西中医, 2005, 28 (6): 552–553. |

| [20] | 李赛美. 《伤寒论》治肾要略及其在糖尿病肾病辨治中的应用[J]. 上海中医药杂志, 2013, 47 (7): 42–44. |

2. The Second Affiliated Hospital of Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, Tianjin 300150, China

2017, Vol. 34

2017, Vol. 34