文章信息

- 田忠惠

- TIAN Zhong-hui

- 醒脑调神针法配合足运感区治疗功能性小儿遗尿48例疗效观察

- Clinical observation of Xingnao Tiaoshen acupuncture therapy combined the foot motor sensory area in treating 48 cases of functionality infantile enuresis

- 天津中医药, 2017, 34(5): 312-314

- Tianjin Journal of Traditional Chinese Medicine, 2017, 34(5): 312-314

- http://dx.doi.org/10.11656/j.issn.1672-1519.2017.05.08

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-01-10

一般情况下,小儿在3~4岁开始控制排尿,如果5周岁以上儿童夜间排尿时仍不能从睡眠中醒来,而发生无意识排尿行为,并且每周2次以上,持续6个月,医学上就称为“遗尿症”[1-4]。轻者数日1次,重者1日数次。据调查显示,随着年龄的增长,小儿遗尿自然缓解率为14%,但其中3%的患儿直至成年仍患有此症,给患者带来极大的精神负担和痛苦,从而导致自卑、内向、焦虑,严重影响其身心健康[5-6]。目前西医尚无特效疗法,笔者在多年的临床实践中总结出运用醒脑调神针法配合足运感区治疗功能性小儿遗尿的方法,疗效显著,现报道如下。

1 临床资料 1.1 一般资料纳入2013年10月至2016年9月就诊于本院门诊的功能性遗尿患儿96例,其中男56例,女40例,年龄5~12岁,病程最短者6个月,最长者7 a。按随机数字表法将全部患者分为对照组和治疗组,两组患者在性别、年龄、病程、病情严重程度、证型等一般资料方面经统计学软件分析,无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表 1。

| 例 | ||||||||||

| 组别 | 例数 | 年龄 | 性别 | 证型 | 病程 | |||||

| 男 | 女 | 肾阳虚 | 脾肺气虚 | 0.5~1 a | 1~3 a | 3~5 a | 5~7 a | |||

| 治疗组 | 48 | 8.14±1.54 | 30 | 18 | 36 | 12 | 22 | 16 | 7 | 3 |

| 对照组 | 48 | 8.76±1.37 | 28 | 20 | 38 | 10 | 20 | 16 | 8 | 4 |

全部患儿均符合国家中医药管理局制定的《中医病症诊断疗效标准》中小儿遗尿诊断标准[7]:1)患儿发病年龄≥5岁。2)夜间睡眠较深,不易唤醒,每天或隔几天夜间遗尿1次或数次。3)查尿常规及尿培养,结果无明显异常。4)经X线检查,部分患儿为隐形脊柱裂患者。

1.3 排除标准1)经超声、X线等检查,有骶部发育不良及脊膜膨出者。2)因泌尿系感染诱发者。3)泌尿系畸形者以及尿路梗阻、结石等器质性疾病患者。4)因饮水过多造成的生理性遗尿患者。

2 治疗方法 2.1 治疗组采用醒脑调神针刺法配合足运感区为主,辅以体针治疗。

2.1.1 头皮针取穴:足运感区、印堂、上星、百会。操作:针刺足运感区(位于前后正中线的中点旁开左右各1 cm,向后引平行于正中线的3 cm长的直线),取0.25×40 mm毫针,由前向后与头皮呈30°夹角沿皮平刺,进针0.5~0.8寸,行快速捻转平补平泻,120 r/min,捻转幅度(100±20)°,行针1~3 min;以提捏进针法针刺印堂穴,采用雀啄泻法,以眼球湿润为度;上星向后沿皮刺向百会,行捻转泻法,120 r/min,持续行针1 min。

2.1.2 体针取穴:关元、中极。操作:常规皮肤消毒后,取0.25×40 mm毫针,两穴操作时针尖均稍向下斜刺,采用补法,要求针感向阴部传导。随症加减:肾阳虚加肾俞、命门;脾肺气虚加足三里、脾俞、肺俞。

2.2 对照组参考全国高等中医院校规划教材《针灸治疗学》(第六版)小儿遗尿常用取穴及配穴加减。取穴:关元、中极、膀胱俞、三阴交。操作:治疗前嘱患儿排空膀胱,穴位周围皮肤常规消毒后,采用0.25×40 mm一次性毫针直刺,采用补法,以局部酸胀感为度,留针30 min。疗程同治疗组。

2.3 治疗时间每日1次,6 d为1个疗程,每疗程间隔1 d,连续治疗3个疗程后行效果评定。

3 治疗结果 3.1 疗效标准 3.1.1 参照《中医病症诊断疗效标准》中疗效评定标准治愈:遗尿消失,随访3月内无复发;显效:遗尿明显好转,每周少于1次或遗尿消失1个月以上,但3个月内有复发;好转:遗尿次数较前减少,但每周大于1次;无效:遗尿次数未见减少。

3.1.2 自拟症状评分量表选取《中医病症诊断疗效标准》中的夜间遗尿、不易叫醒、神疲乏力、食欲不振等为对照指标,依据严重程度分为4个等级,以评分0、1、2、3表示,愈严重则评分愈高,记录治疗前后评分情况。

3.2 统计学分析采用SPSS 18.0统计软件分析,计量资料采用均数±标准差(x±s)的形式表示。组内治疗前后比较采用配对t检验,组间比较采用两独立样本t检验,计数资料用构成比和率(%)表示,组间比较采用χ2检验,P<0.05表示具有统计学意义。

3.3 治疗结果 3.3.1 两组患者临床疗效比较结果表明,治疗组明显优于对照组,其结果具有统计学意义(P<0.05),详见表 2。

| 组别 | 例数 | 治愈 | 显效 | 好转 | 无效 | 总有效率(%) |

| 治疗组 | 48 | 22 | 12 | 10 | 4 | 91.7* |

| 对照组 | 48 | 17 | 12 | 9 | 10 | 79.2 |

| 注:与对照组相比, *P < 0.05。 | ||||||

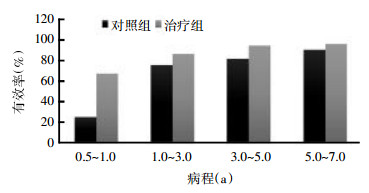

两组治疗结果表明,治疗效果与患者病程长短密切相关,病程越长,越难达到满意效果,如图 1所示。

|

| 图 1 两组患者病程及疗效比较 Fig. 1 Comparison of pathogenesis and curative effect between two groups of patients |

患者治疗前后症状评分比较,结果表明经治疗,两组患儿症状表现较治疗前均有改善(P<0.05),且就改善情况而言,治疗组明显优于对照组(P<0.05),详见表 3、表 4。总有效率=[(治愈数+显效数+好转数)/总人数]×100%。

| 分 | |||||

| 照组 | 例数 | 夜间遗尿 | 不易叫醒 | 食欲不振 | 神疲乏力 |

| 治疗前 | 48 | 2.5±0.4 | 2.2±0.5 | 2.1±0.6 | 2.2±0.3 |

| 治疗后 | 48 | 1.7±0.4* | 1.6±0.3* | 1.4±0.5* | 1.5±0.2* |

| 注:与治疗前相比,aP < 0.05。 | |||||

| 分 | |||||

| 治疗组 | 例数 | 夜间遗尿 | 不易叫醒 | 食欲不振 | 神疲乏力 |

| 治疗前 | 48 | 2.4±0.5# | 2.2±0.6# | 2.1±0.5# | 2.3±0.2# |

| 治疗后 | 48 | 0.8±0.2*△ | 0.6±0.3*△ | 0.7±0.2*△ | 0.8±0.2*△ |

| 注:与治疗前相比,*P < 0.05;组间对比,治疗前#P > 0.05,治疗后△P < 0.05。 | |||||

中医学中《内经》曰:“督脉为病,癃、痔、遗溺。”上星、印堂、百会为督脉穴,督脉为阳脉之海,总督一身之阳,其上入络脑,下连足太阳膀胱经,诸穴合用,共奏醒脑止遗之效。从神经学方面来讲,小儿遗尿是大脑皮层及排尿中枢系统发育不完善,对下位神经元的尿感信号不敏感所致[8-11]。而针灸治疗遗尿的机理在于对大脑皮层及植物神经功能方面的调节,恰当的选穴进行刺激对于疾病的治疗非常关键。百会和足运感区其下为旁中央小叶的头皮投射位置,是控制尿便中枢的大脑区域,刺激该区域,可以激活下位排尿中枢,同时也将神经冲动传向大脑上排尿中枢,引起效应器膀胱和尿道的功能改变,从而治疗疾病[12-13]。在配穴方面,关元穴解剖位置与中极相近,中极靠近髂腹下神经,其分支支配膀胱和直肠的神经,针刺中极穴可以直接调节膀胱功能[14]。作者以经络学说和脏腑辨证理论为指导,侧重头皮针选穴,目的在于“醒脑调神”,调节大脑皮层功能状态,刺激大脑皮层的兴奋性;配合体针直接刺激骶神经交感神经节,以调节骶神经排尿中枢的功能活动,协调大脑皮层和骶神经排尿中枢的作用,从而达到治疗目的。

有人认为遗尿症不仅仅是一种疾病,其病因与遗传、心理和社会因素、生活习惯、生长环境等相关[15-16]。因此在针灸治疗的同时,患儿父母应对该疾病建立正确的认知,帮助患儿养成正确的卫生、生活习惯,可以有效促进疾病恢复[17-20]。

综上所述,以醒脑调神为主,配合足运感区对于治疗功能性小儿遗尿具有一定的临床意义,本文临床观察样本量较小,其结果具有一定局限性,值得今后进一步研究。

| [1] | 尹平. 小儿遗尿症发病机制及针灸治疗的研究进展[J]. 现代中西医结合杂志, 2010, 19 (8): 1023–1025. |

| [2] | 赵小蓉. 针灸综合治疗小儿遗尿100例疗效观察[J]. 现代临床医学, 2010, 36 (4): 271–272. |

| [3] | 魏治中, 王中林, 鲍超. 针灸结合穴位敷贴治疗小儿遗尿30例[J]. 针灸临床杂志, 2008, 30 (12): 21–22. DOI:10.3969/j.issn.1005-0779.2008.12.013 |

| [4] | 李翊, 赵智强. 针灸治疗小儿遗尿临床概况[J]. 辽宁中医药大学学报, 2010, 23 (11): 239–241. |

| [5] | 王桂玲, 赵因, 谢新才, 等. 国医大师贺普仁治疗小儿疾病临床经验[J]. 山东中医杂志, 2016, 44 (9): 807–809. |

| [6] | 庞勇, 唐丽军, 刘慧梅, 等. 益肾调督法针灸治疗小儿遗尿30例临床观察[J]. 湖南中医杂志, 2015, 25 (4): 96–97. |

| [7] | 医药管理局. 中医病证诊断疗效标准[S]. 南京: 南京大学出版社, 1994. |

| [8] | 鲍超, 陆斌, 吴旭. 针灸通督温阳法治疗小儿遗尿30例临床观察[J]. 江苏中医药, 2015, 23 (4): 49–50. |

| [9] | 薛梅芝. 针灸配合行为干预治疗小儿遗尿42例[J]. 河南中医, 2014, 43 (10): 1984–1985. |

| [10] | 李杰. 百会穴为主针灸治疗小儿遗尿30例临床观察[J]. 四川中医, 2008, 22 (2): 120–121. |

| [11] | 肖咏, 冯晶. 小儿遗尿方配合针灸治疗小儿遗尿症67例[J]. 辽宁中医杂志, 2008, 30 (10): 1548–1549. DOI:10.3969/j.issn.1000-1719.2008.10.059 |

| [12] | 袁静, 叶菁. 小儿遗尿症中医治疗进展[J]. 山东中医杂志, 2014, 42 (8): 699–702. |

| [13] | 张淑贤, 姜丽莉. 《针灸甲乙经》论治遗溺经验[J]. 河北中医, 2014, 51 (4): 596–597. |

| [14] | 李丹丹, 呼婧婧. 针灸治疗小儿遗尿研究进展[J]. 河南中医, 2014, 43 (3): 530–531. |

| [15] | 滕红君, 包娜莉. 针灸治疗小儿遗尿的临床概况[J]. 现代中西医结合杂志, 2012, 21 (35): 3979–3981. DOI:10.3969/j.issn.1008-8849.2012.35.051 |

| [16] | 丁海岩, 丁海霞. 温针灸治疗肾气虚型小儿遗尿临床观察[J]. 中医儿科杂志, 2011, 31 (4): 54–55. |

| [17] | 李晓强, 王玉萍, 张银川. 平衡针灸配合中药治疗儿童遗尿21例疗效观察[J]. 中国中西医结合儿科学, 2013, 35 (1): 33–34. |

| [18] | 牛广跃, 侯书伟. 针灸治疗小儿遗尿取穴规律初探[J]. 针灸临床杂志, 2012, 34 (10): 53–54. DOI:10.3969/j.issn.1005-0779.2012.10.025 |

| [19] | 李伟洪. 针灸治疗遗尿64例[J]. 上海针灸杂志, 2012 (06): 432. DOI:10.3969/j.issn.1005-0957.2012.06.432 |

| [20] | 毛改, 张永臣. 针灸治疗小儿遗尿的临床研究进展[J]. 云南中医中药杂志, 2013, 28 (11): 71–73. |

2017, Vol. 34

2017, Vol. 34