文章信息

- 陈泽慧, 魏玥, 安静, 彭继升, 黄大未, 贾云飞, 杨晋翔

- CHEN Zehui, WEI Yue, AN Jing, PENG Jisheng, HUANG Dawei, JIA Yunfei, YANG Jinxiang

- 慢性萎缩性胃炎及胃癌前病变大鼠造模方法的文献研究

- Literature study on the modeling of chronic atrophic gastritis and precancerous lesions in rats

- 天津中医药, 2019, 36(9): 850-855

- Tianjin Journal of Traditional Chinese Medicine, 2019, 36(9): 850-855

- http://dx.doi.org/10.11656/j.issn.1672-1519.2019.09.05

-

文章历史

- 收稿日期: 2019-04-20

2. 北京中医药大学第三附属医院, 北京 100029;

3. 浙江省中医院, 杭州 310006;

4. 河南省中医院, 郑州 450002

慢性萎缩性胃炎(CAG)是以胃黏膜腺体萎缩为特点的常见消化性疾病,其发病缓慢,病势缠绵,迁延难愈,且伴随慢性萎缩性胃炎的肠化生和异型增生,常被视为胃癌前病变(PLGC),是胃癌的发生的高风险因素[1],因此建立CAG或PLGC动物模型的实验研究对该病防治具有重要意义。目前多系统综述表明,CAG动物模型建立为单因素或多因素综合造模法,根据与人体相似的病因、发病机制以及病证结合的方法进行复制[2-4],造模方法种类复杂多样。然而对于不同方法建模的模型评价方面尚未得出统一定论,缺乏相关文献回顾分析及客观总结该病动物模型研究现状,使得研究者在选择建立该病动物模型的方法上有一定困扰。故本研究对现阶段涉及CAG及PLGC的大鼠造模方法研究做如下整理,旨在为进一步完善该病动物模型研究提供依据。

1 资料与方法 1.1 文献来源计算机系统检索中国学术期刊全文数据库(CNKI)、重庆维普中文期刊数据库(CQVIP)、万方数据库。检索范围:建库至2018年7月31日。检索策略:CNKI高级检索:主题:“慢性萎缩性胃炎”或“CAG”或“胃癌前病变”,在检索结果中检索“大鼠”或“大鼠模型”。CQVIP高级检索:主题:“慢性萎缩性胃炎”或“CAG”或“胃癌前病变”,在检索结果中检索“大鼠”或“大鼠模型”。万方数据库专业检索式:主题:(“慢性萎缩性胃炎”+“CAG”+“胃癌前病变”)*主题:(“大鼠”)。

1.2 纳入与排除标准 1.2.1 纳入标准1)纳入与CAG相关的大鼠实验研究、大鼠模型建立研究等。2)文献中所涉及大鼠模型建立判定标准均明确符合CAG病理标本诊断。3)文献中须有明确的造模方法记录,且造模时间记录明确。

1.2.2 排除标准排除文献综述类文章。

1.3 文献筛选及剔除将全部文献题录导入NoteExpress2. 0软件,通过合库查重,相同文献题录按1篇纳入。根据纳入及排除标准对每一篇文献的题目、内容、摘要进行阅读,初步剔除不合格文献。对经过初步筛选后的文献进行全文下载及阅读,进行2次筛选。对同一课题研究发表的多篇相关文献取内容最为详尽的1篇录入。对经过2次筛选后的文献录入Excel软件进行文献整理,其中造模方法完全相同的文章按该文引用的最原始文献录入。

1.4 统计学方法将文献筛选剔除后,将最终的文献数据导入SPSS20.0进行统计学分析。计量资料方差齐以均数±标准差(x±s)表示,组间比较采用单因素方差分析,方差齐时用LSD法,方差不齐时用Dunnett T3法,计数资料以相对数表示,组间比较采用卡方检验,检验水平以P < 0.05为差异有统计学意义。

2 结果 2.1 文献搜索结果各数据库检索文献数分别为CNKI 360篇,CQVIP 557篇,万方数据库1 401篇。经查重、筛选与评价,最终纳入文献140篇,涉及造模方法153种。其中13种为单因素造模法,其余140种为复合因素造模法。

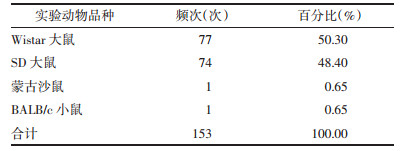

2.2 造模方法统计分布 2.2.1 实验动物概况153种造模方法中,146种造模方法明确记录实验动物性别:94种为雄性动物,45种为雌雄兼备,7种为雌性动物;109种造模方法明确记录实验动物年龄:最小为2周龄,最大为30周龄,平均4~6周龄。采用卡方检验提示实验动物品种分布具有统计学差异(P<0.05);采用卡方检验进行两组大鼠组间比较,结果提示两组间不具有统计学差异(P>0.05)。结果见表 1。

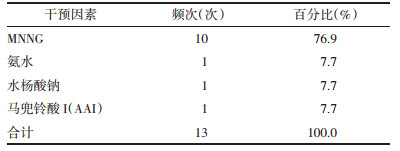

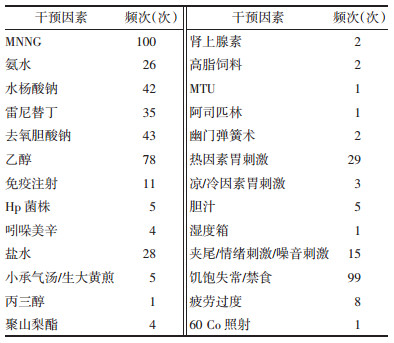

对153种造模方法进行整理归纳发现,13种为单因素造模法,其余140种为复合因素造模法。单因素造模方法中,N-甲基-N′-硝基-N-亚硝基胍(MNNG)为干预因素的造模方法是以药物浓度为差异,最大浓度为500 mg/L,最小浓度为1 mg/L,其余浓度波动在80~180 mg/L之间。在复合因素造模方法中,共出现26种干预因素,主要包括化学因素[MNNG、氨水、水杨酸钠、雷尼替丁、去氧胆酸钠、乙醇、吲哚美辛、盐水、小承气汤/生大黄煎、丙三醇、聚山梨酯、肾上腺素、高脂饲料、甲基硫氧嘧啶(MTU)、阿司匹林、胆汁] 16种、物理因素(幽门弹簧术、热因素胃刺激、凉/冷因素胃刺激、湿度箱、夹尾/情绪刺激/噪音刺激、饥饱失常/禁食、疲劳过度、60 Co照射)8种以及生化因素(免疫注射、Hp菌株)2种。结果见表 2、表 3。

|

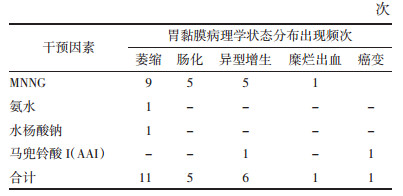

对纳入的153种造模方法进行成模后胃黏膜组织病理学形态的整理归纳,苏木精-伊红(HE)染色后光镜下胃黏膜的主要病理表现为萎缩、肠化、异型增生、糜烂出血及癌变,且所有造模方法所致的大鼠胃黏膜均可见大量炎症细胞浸润,呈现慢性炎症状态。单因素与复合因素造模所致的模型大鼠胃黏膜均以固有腺体减少的胃黏膜萎缩状态为主,其中单因素造模所致胃黏膜病理学状态分布频次由多至少依次为:萎缩>异型增生>肠化>糜烂出血=癌变,采用卡方检验提示不同干预因素所致病理状态为萎缩的分布具有统计学差异(P<0.05)。复合因素造模所致胃黏膜病理学状态分布频次由多至少依次为:萎缩>肠化>异型增生>癌变>糜烂出血,采用卡方检验提示不同干预因素所致病理状态为萎缩、肠化及异型增生的分布具有统计学差异(P<0.05)。结果见表 4、表 5。

|

|

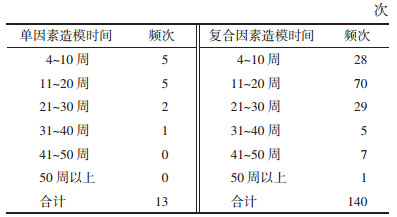

将153种造模方法所用时间按照单因素与复合因素进行比较,单因素造模时间平均为15周左右,复合因素造模时间平均为18周左右。采用卡方检验提示两者平均造模时间不具有统计学差异(P>0.05)。此外,有关造模期间死亡率方面,有68种造模方法明确记录造模过程的死亡率,最高死亡率为52%,平均死亡率为12%。结果见表 6。

在实验动物选择方面,大鼠为模型建立的最主要来源,而在大鼠品种选择上,Wistar与SD大鼠不具有统计学差异性。在性别与年龄方面,雄性占比较大,大鼠平均年龄在4~6周龄之间。有研究表明,不同性别与年龄的Wistar大鼠在生理代谢方面存在显著差异性[5-6]:雌、雄Wistar大鼠的每周摄食量随年龄增大而增加,食物利用率均在第5周最高,且雄鼠食物利用率高于雌鼠,食物利用率则随年龄增大而下降,雌鼠的下降趋势更加明显。因此可以推断,经胃给药的建模方法选择雄性、5周龄左右的实验大鼠更具一定优势,较高的食药物利用率可提高造模药物的吸收。

3.2 造模方法及药物的应用在本次文献整理中,笔者发现153种造模方法可分为病因造模与病证结合造模两大类。病因造模主要通过化学、物理或生化因素模拟各种有害刺激对胃黏膜的持续损伤,从而导致胃黏膜上皮细胞萎缩甚至出现PLGC。病证结合造模是在病因造模的基础上,模拟中医部分证候特点,辅助加以导致如肝郁、脾虚、湿热等外部刺激,表现出具有中医证候症状特点的动物模型。根据CAG的发病机制,病因造模主要分为以下几种:1)感染:幽门螺杆菌感染(Hp菌株、氨水)[7-8]。2)胃黏膜损伤:胆汁反流(胆汁、幽门弹簧术、去氧胆酸钠)、免疫因素(免疫注射)、非甾体抗炎药(水杨酸钠、阿司匹林、吲哚美辛)[9-16]。3)不良生活习惯:饮食不规律(饥饱失常/禁食)、饮酒(乙醇)、高盐饮食(盐水)、过热饮食(热因素胃刺激)、生冷饮食(凉/冷因素胃刺激)、情志因素(夹尾/情绪刺激/噪音刺激)[17-24]。4)其他:致癌剂(MNNG、60 Co照射、AAI)、抑酸剂(雷尼替丁)[25-30]。病证结合模型的复制均在上述病因造模的基础上进行,本次文献整理涉及以下4种:1)脾虚造模:小承气汤/生大黄煎、劳累过度。2)肝郁造模:夹尾/情绪刺激、肾上腺素。3)肾虚造模:MTU。4)湿热造模:高脂饲料、湿度箱[16, 31-36]。在153种造模方法中,病证结合造模方法31种,造模方法主要以病因造模为主。病因造模是符合西医学病理学模型特点,模型评价可参考、可量化,通过慢性萎缩性胃炎病理诊断标准即可判断造模情况,因此成为造模方法的主流。对于病证结合造模方法而言,体现了中医证候学特征,能很好地反应中医中药辨证论治的核心理论,某种程度上来说,病证结合造模是单纯病因造模的一种改革创新。然而目前学者对病证结合造模方法的评价不一,认为该方法仍存在尚未解决的问题:如缺乏客观的指标评价以及公认的造模方法[37],甚至有学者评价这种病证结合造模方法割裂了病与证的联系,不符合中医临床实践,也不符合中医理论的要求[2]。总体来说,由于病证结合模型建立具有一定争议性,研究者采取该种方法建模虽未普遍应用,但不可否认的是,病证结合模型的探索对于中医证候学以及中药药理的研究有重要意义。

此外,有关造模药物的选择上,不论是单因素造模还是复合因素的模型建立,MNNG相较其他药物而言更为普遍。MNNG作为一种化学诱癌剂,主要模拟在胃内转化的亚硝酸胺等致癌物质导致CAG、PLGC甚至胃癌发生的过程[38]。当化学致癌物MNNG短时刺激胃上皮细胞后,胃上皮细胞形态发生明显变化,细胞迁移能力增强,并且发生上皮细胞向间质细胞转化,促使胃上皮细胞的恶性转变[39]。由于MNNG的给药途径以及联合其他多因素的差异性,通过文献整理发现其浓度与造模周期、浓度与死亡率之间并未呈现一定规律性,原因可能推测如下:1)MNNG水溶性较差,且大部分文献未明确标出溶解方法,从而导致配液浓度可能出现偏颇。2)不同文献的单因素造模方法(MNNG)在给药途径相同的情况下,浓度虽有差异性,但实验大鼠不同性质的影响(品种、周龄)或可导致药物浓度与造模周期、死亡率未呈现一致性规律。3)有关研究MNNG浓度、给药途径与造模周期、造模死亡率相关规律性的文献研究鲜少,文献整理结论具有一定局限性,并且有部分文献研究MNNG在量效、给药途径对模型的影响中配合其他造模影响因素[38, 40],不排除其他因素造成干扰的可能。因此在使用MNNG诱导的胃癌前病变模型建立时,有学者认为MNNG的浓度控制在80~250 mg/L,给药方式以自由饮用与灌胃相结合,适当使用增溶剂可使造模效果更为理想[41]。

3.3 CAG动物模型评价对于模型评价方面,本次研究发现纳入的153种造模方法中,涉及造模成功的病理诊断标准主要参照以下几种[42-47]:《中药新药临床研究指导原则》、全国胃癌防治研究协作组制定的标准、2012中国上海慢性胃炎共识意见以及2017年中国慢性胃炎共识意见。上述标准均具备以下诊断条件:存在固有腺体萎缩,黏膜肌层增厚,可有肠上皮化生或假幽门腺上皮化生,其中PLGC包括肠上皮化生和异型增生,主要伴存于CAG。通过不同因素的作用刺激,胃黏膜萎缩是模型中最常见的病理学改变,并且随着建模时间的延长,可出现PLGC甚至癌变。单因素造模方法中,应用MNNG干预更易造成PLGC状态;复合因素模型中,干预因素以化学与物理因素结合的造模方法最多,其次为化学因素刺激、理化生3种因素共同刺激,而化学因素干预是造成PLGC与癌变的主要及重要刺激因素。虽然经流行病学调查已确定Hp感染是慢性胃炎最主要的致病因素,但在CAG动物模型的复制中,生物因素并不是诱发CAG以及PLGC的重要致病原因,因此在制备CAG动物模型的病因模拟复制方面,更推荐以化学因素为主的干预方法来刺激胃黏膜持续损伤而致胃黏膜萎缩等相关病变发生。

除此之外,造模周期与造模期间的死亡率是对实验动物模型评价中较为重要的因素之一。笔者通过对153种造模方法的造模时间、死亡率进行有效统计后发现,单因素与复合因素在平均造模时间上并未有统计学差异性,平均造模周期大致15~18周左右。临床研究提示CAG患病率与年龄呈正相关[48],随着年龄增大发病率有增加趋势,从正常胃黏膜发展至胃黏膜上皮细胞萎缩、甚至胃癌前病变是相对漫长的过程,这与CAG或PLGC实验动物模型的长周期制备相呼应。可以看出,不论是单因素还是复合因素的造模方式,平均造模周期并无明显差异性,说明决定该病动物模型造模周期的关键性因素并不是方法种类,而是CAG本身具有较长的病程特点。而PLGC的发生甚至更为漫长,实验动物建模周期平均在24~36周左右[49-50]。此外,造模时期的死亡率也是研究者关注的重点。本次整理涉及的153种造模方法只有68种明确记录造模过程的死亡率,平均死亡率为12%。实验动物死因主要为灌胃操作不当导致呛咳窒息,实验动物体质较差,不能耐受长周期药物等各种因素刺激。死亡动物的解剖多见肺充血水肿、胃肠胀气明显以及消化道肿瘤的出现。由此可见,造模的给药途径、药物浓度以及造模给予刺激量的多少是影响死亡率的重要因素,需要研究者在选取造模方法时考虑上述因素来进行建模预评估,此外,根据CAG造模过程的平均死亡率推算,可为研究者在实验动物样本量估算方面给予一定参考。

目前,较长建模周期与较高死亡率是现阶段CAG实验动物模型研究的难点,通过文献整理肯定研究者在不断探索研究的同时,也发现存在某些问题有待解决。在造模方法方面,本次文献回顾整理提示MNNG为造模的重要与普遍用药之一,但探究单因素MNNG的浓度、给药途径与造模周期、造模过程死亡率的文献极少,作为造模主要用药可进行更加深入的研究。此外,病证结合造模是具有中医特色的创新性方法,但模型评价的不统一性使得该方法共识度尚缺乏,然而在研究通过中医药辨证施治该病的动物实验中,涉及证型划分的实验动物模型是不可回避的因素,因此不断完善病证结合的实验动物模型显得颇有意义。在模型评价方面,本次文献回顾主要针对造模周期与造模过程死亡率而谈,而真正的造模成功率并未涉及,主要原因为造模成功率指造模成功样本量除以造模总样本量,需要在造模结束后将现存实验动物全部处死取胃。本次文献整理发现,涉及CAG动物建模的文献绝大部分为治疗性实验研究,判定造模成功的标准并不是造模成功率,而是造模结束后从造模组随机抽取少量样本筛查,若病理标本符合CAG诊断标准,则判断造模成功,并继续进行下阶段干预实验。这种判定方式受到研究者们广泛公认与接纳,但不可否认的是,该方式并不完全等于造模成功率,因此,筛选出造模成功率较高、死亡率较小、造模周期较短的理想造模方法,这需要研究者们在CAG模型建立方面做更加细致、深入的研究。

| [1] |

Hyuk Yoon, Nayoung Kim, Cheol Min Shin, et al. Risk Factors for Metachronous Gastric Neoplasms in Patients Who Underwent Endoscopic Resection of a Gastric Neoplasm[J]. Gut and Liver, 2016, 10(2): 228-236. DOI:10.5009/gnl14472 |

| [2] |

杨洋, 刘志新, 瞿先侯, 等. 慢性萎缩性胃炎动物模型研究进展[J]. 现代中西医结合杂志, 2018, 27(17): 1934-1938. DOI:10.3969/j.issn.1008-8849.2018.17.034 |

| [3] |

张永丽, 周语平, 刘光炜, 等. 慢性萎缩性胃炎动物模型研究进展[J]. 河南中医, 2014, 34(6): 1052-1053. |

| [4] |

张国梁, 李艳. 慢性萎缩性胃炎动物模型研究进展[J]. 中国中西医结合消化杂志, 2012, 20(12): 567-570. DOI:10.3969/j.issn.1671-038X.2012.12.018 |

| [5] |

孟令仪, 宋忻恬, 张晶莹, 等. Wistar大鼠30天喂养试验体重及食物利用率参考值的研究[J]. 中国医学创新, 2014, 11(6): 84-86. DOI:10.3969/j.issn.1674-4985.2014.06.034 |

| [6] |

李岩, 高虹, 孙井江, 等. Wistar大鼠体重和主要脏器参考值的研究[J]. 实用预防医学, 2009, 16(6): 1708-1711. DOI:10.3969/j.issn.1006-3110.2009.06.007 |

| [7] |

张红珠, 张琪, 张翠萍, 等. 替普瑞酮对萎缩性胃炎大鼠胃黏膜p16、TGF-β1表达的影响[J]. 胃肠病学, 2012, 17(11): 650-654. DOI:10.3969/j.issn.1008-7125.2012.11.003 |

| [8] |

魏玥, 杨晋翔, 王再见, 等. 益气化瘀解毒法对慢性萎缩性胃炎伴异型增生大鼠EGFR/MAPK信号通路的影响[J]. 北京中医药大学学报, 2015, 38(2): 95-99. DOI:10.3969/j.issn.1006-2157.2015.02.006 |

| [9] |

魏国娈, 刘新生, 邵祖燕, 等. 五丹胃福汤对慢性萎缩性胃炎模型大鼠自由基水平的影响[J]. 中国中西医结合消化杂志, 2002, 10(6): 352-354. DOI:10.3969/j.issn.1671-038X.2002.06.011 |

| [10] |

史瑞, 李晓红, 方蕾, 等. 弹簧幽门植入术结合高盐热淀粉糊灌胃诱导大鼠萎缩性胃炎模型的方法及评价[J]. 世界华人消化杂志, 2011, 19(10): 1001-1008. |

| [11] |

苏剑东, 吴灵飞, 蒲泽锦. 慢性萎缩性胃炎动物模型的实验研究[J]. 汕头大学医学院学报, 2007, 24(2): 88-89, 99, 130. DOI:10.3969/j.issn.1007-4716.2007.02.009 |

| [12] |

戴关海, 童晔玲, 张春丽, 等. 胃乐煎对慢性萎缩性胃炎模型大鼠作用的实验研究[J]. 中国现代应用药学, 2013, 30(1): 15-20. |

| [13] |

袁红霞, 杨曼. 胃二号方对CAG模型大鼠胃肠道激素的作用[J]. 世界华人消化杂志, 2000, 8(12): 1424-1425. DOI:10.3969/j.issn.1009-3079.2000.12.037 |

| [14] |

王强, 王庆胜, 鲁鹏程, 等. 香砂六君子汤对脾胃虚弱型萎缩性胃炎大鼠胃窦黏膜组织白细胞介素-6、10及热休克蛋白70表达的影响[J]. 中国中医药信息杂志, 2016, 23(11): 62-66. DOI:10.3969/j.issn.1005-5304.2016.11.015 |

| [15] |

王健, 杨忠亮, 朱耀环. 慢胃灵合剂对大鼠慢性萎缩性胃炎治疗的实验研究[J]. 大连医科大学学报, 2009, 31(3): 274-277, 281. |

| [16] |

邹世洁, 陈小野, 佟彤, 等. 大鼠CAG证病结合模型肝脏病理学研究[J]. 贵阳中医学院学报, 2000, 22(2): 54-56. DOI:10.3969/j.issn.1002-1108.2000.02.042 |

| [17] |

杨宗保, 王晨光, 陈娇龙, 等. 艾灸对慢性萎缩性胃炎癌前病变大鼠胃黏膜细胞增殖因子的影响[J]. 中国针灸, 2015, 35(12): 1269-1273. |

| [18] |

张德英, 候卓成, 李卫强. 蜥蜴胃康基本方及其拆方对胃癌前病变模型大鼠HIF-1α、VEGF表达影响的实验研究[J]. 时珍国医国药, 2016, 27(6): 1292-1295. |

| [19] |

李美丽, 朱西杰, 李卫强, 等. 复方蜥蜴散不同微粒组合剂对胃癌前病变模型大鼠Bcl-2和Survivin表达的影响[J]. 中国实验方剂学杂志, 2014, 20(15): 150-153. |

| [20] |

赵静, 王兰青, 王醊恩, 等. 麦门冬汤麦冬半夏不同比例对慢性萎缩性胃炎疗效的影响[J]. 吉林中医药, 2010, 30(7): 630-632. DOI:10.3969/j.issn.1003-5699.2010.07.047 |

| [21] |

张沥, 张玲霞, 徐俊荣, 等. 热盐水致大鼠萎缩性胃炎动物模型建立[J]. 世界华人消化杂志, 2002, 10(5): 571-574. DOI:10.3969/j.issn.1009-3079.2002.05.018 |

| [22] |

杨丽彩, 张占海, 韩文生, 等. 中药胃安胶囊对萎缩性胃炎大鼠血清D-木糖及血清皮质醇含量的影响[J]. 中医杂志, 1999, 45(9): 558-559. |

| [23] |

李纯.参七消痞颗粒治疗慢性萎缩性胃炎的药效学研究[D].北京: 北京中医药大学, 2013. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10026-1014169514.htm

|

| [24] |

韩海明, 高志星, 季万胜, 等. 和胃2号对萎缩性胃炎大鼠THBS1甲基化的影响[J]. 现代医药卫生, 2010, 26(5): 641-643. |

| [25] |

阮氏秋贤, 刘友章. 胃痞消对CAG大鼠SOD、MDA保护粘膜的作用[J]. 亚太传统医药, 2013, 9(7): 10-12. DOI:10.3969/j.issn.1673-2197.2013.07.004 |

| [26] |

周南.黑根霉胞外多糖对MNNG致小鼠慢性萎缩性胃炎的抑制作用[D].济南: 山东大学, 2016. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y3033118

|

| [27] |

李春英, 梁爱华, 高双荣, 等. 大鼠胃癌前病变模型的建立[J]. 中国中药杂志, 2012, 37(1): 89-93. |

| [28] |

金东明, 吴巍, 孙树权, 等. 改良半夏泻心汤治疗慢性萎缩性胃炎实验研究[J]. 长春中医学院学报, 2001, 17(3): 41-42. DOI:10.3969/j.issn.1007-4813.2001.03.038 |

| [29] |

曹丽君.去甲二氢愈创木酸对大鼠慢性萎缩性胃炎的影响[D].衡阳: 南华大学, 2008 http://cdmd.cnki.com.cn/article/cdmd-10540-2009200916.htm

|

| [30] |

文学贵.复方中药威瑞生治疗胃癌前病变的实验研究[D].衡阳: 南华大学, 2007. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10540-2007206781.htm

|

| [31] |

朱萱萱, 史淋峰, 吴旭彤, 等. 实验性慢性萎缩性胃炎脾气虚证模型的建立及不同时期病理形态学的改变[J]. 中华中医药学刊, 2012, 30(2): 231-233, 449-450. |

| [32] |

潘华峰, 任金玲, 赵自明, 等. 胃痞消对脾虚型慢性萎缩性胃炎癌前病变大鼠胃黏膜上皮细胞增殖周期分布及凋亡基因表达的影响[J]. 广州中医药大学学报, 2010, 27(5): 488-491. |

| [33] |

徐珊, 周嘉鹤, 王常松, 等. 慢性萎缩性胃炎证病结合模型的复制[J]. 中国中医药科技, 2008, 15(1): 6-8, 5. DOI:10.3969/j.issn.1005-7072.2008.01.003 |

| [34] |

蒋时红, 刘旺根, 张文娴, 等. 中医治法对胃癌前病变大鼠胃黏膜细胞凋亡的影响[J]. 世界华人消化杂志, 2010, 18(28): 3012-3015. |

| [35] |

邵雪辉, 王建国. 大鼠慢性萎缩性胃炎模型的建立[J]. 张家口医学院学报, 2002, 19(2): 14-16. |

| [36] |

郭喜军, 张颜伟, 赵见文. 胃癌前病变大鼠中抑癌基因APC、P16表达与浊毒的相关性研究[J]. 河南中医, 2011, 31(10): 1119-1122. |

| [37] |

冷秀梅, 魏睦新. 慢性萎缩性胃炎实验动物模型的建立和研究进展[J]. 世界华人消化杂志, 2013, 21(20): 1901-1906. |

| [38] |

孔祥茹, 杨岩, 李慧臻, 等. MNNG不同给药剂量及途径对大鼠胃黏膜组织病理学的影响[J]. 中国中西医结合消化杂志, 2015, 23(6): 381-384. |

| [39] |

蔡洁, 王梅. 胃上皮细胞经亚硝基化合物MNNG短时刺激后细胞形态、功能特性的变化[J]. 山东医药, 2018, 58(18): 26-29. DOI:10.3969/j.issn.1002-266X.2018.18.007 |

| [40] |

吴娟, 王婷, 魏睦新. MNNG在大鼠胃癌前期病变造模中的量效关系[J]. 世界华人消化杂志, 2017, 25(17): 1543-1552. |

| [41] |

周晶, 黄柳向, 喻斌, 等. MNNG诱导胃癌前病变模型的探讨[J]. 中国中西医结合消化杂志, 2016, 24(11): 888-890. |

| [42] |

于春月, 刘婷, 刘凯歌, 等. 慢性萎缩性胃炎病证结合动物模型的建立与评价[J]. 中华中医药杂志, 2018, 33(5): 2140-2144. |

| [43] |

严茂祥, 陈芝芸, 项柏康, 等. 大鼠胃粘膜癌前病变模型的建立[J]. 浙江中医学院学报, 1998(2): 3-4. |

| [44] |

聂晓静, 吴人照, 龙华晴, 等. 铁皮枫斗颗粒治疗亚硝基胍诱发慢性萎缩性胃炎大鼠作用观察[J]. 新中医, 2017, 49(12): 7-10. |

| [45] |

陆为民, 单兆伟, 吴静, 等. 大鼠慢性萎缩性胃炎癌前病变气虚血瘀证动物模型的研制[J]. 南京中医药大学学报(自然科学版), 2000(3): 156-158. DOI:10.3969/j.issn.1000-5005.2000.03.012 |

| [46] |

韩海明, 高志星, 季万胜, 等. 和胃2号对萎缩性胃炎大鼠THBS1甲基化的影响[J]. 现代医药卫生, 2010, 26(5): 641-643. |

| [47] |

杨素梅, 黄永凯, 温成平. 胃疾康治疗慢性萎缩性胃炎的机理研究[J]. 武警医学院学报, 2010, 19(2): 108-110. |

| [48] |

刘京运, 金世禄. 慢性萎缩性胃炎患病率与年龄的关系及发病的影响因素[J]. 川北医学院学报, 2017, 32(1): 152-154. DOI:10.3969/j.issn.1005-3697.2017.01.043 |

| [49] |

李俊青.参七消痞颗粒对MNNG负荷多因素致大鼠慢性萎缩性胃炎的干预作用及机制探讨[D].北京: 北京中医药大学, 2013. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10026-1013206498.htm

|

| [50] |

马林, 李素荷, 王坤, 等. N-甲基-N'-硝基-N-亚硝基胍诱发大鼠慢性萎缩性胃炎的浓度探讨[J]. 辽宁中医杂志, 2017, 44(7): 1544-1547. |

2. Beijing University of Chinese Medicine Third Affiliated Hospital, Beijing 100029, China;

3. Zhejiang Traditional Chinese Medicine Hospital, Hangzhou 310006, China;

4. Henan Traditional Chinese Medicine Hospital, Zhengzhou 450002, China

2019, Vol. 36

2019, Vol. 36