文章信息

- 侯雪雍, 陈宣妤, 赵一霖, 等.

- HOU Xueyong, CHEN Xuanyu, ZHAO Yilin, et al.

- 《伤寒翼》瘟疫辨治特色探赜

- Exploring the characteristics of the treatment of plague in Shanghan Yi

- 天津中医药, 2024, 41(10): 1293-1297

- Tianjin Journal of Traditional Chinese Medicine, 2024, 41(10): 1293-1297

- http://dx.doi.org/10.11656/j.issn.1672-1519.2024.10.12

-

文章历史

- 收稿日期: 2024-06-14

明末清初医家蒋示吉著《伤寒翼》是在吴又可《温疫论》基础上结合自身临证经验而成,在中医疫病学发展史上占有重要地位。文章总结《伤寒翼》瘟疫辨治特色,为临床应对疫病提供参考。

1 蒋示吉之《伤寒翼》蒋示吉(1624-1713年),为明末清初江苏吴县人(今江苏苏州地区)。蒋示吉年20岁遭明末战乱,时患疾者甚多,蒋示吉按方加减予之,所投多效,叩户求方者日众,知名于时,是名盛江南的儒医[1]。同门尤乘评价其“临证已多,活人无算”。且蒋示吉曾与尤乘共设诊所,“积岁沉疴无不立起”。当时医家多拘泥古法以伤寒法进行治疗,民死无数,蒋示吉则能在吴又可《温疫论》基础上结合自身临证经验,摒弃成见,以活人为目的,明辨瘟疫别于伤寒,提出瘟疫针对性治法方药,著《伤寒翼》,约成书于清康熙十年(1671年)。

1.1 《伤寒翼》成书背景疫病理论的发展与明末清初的社会自然背景密切相关,自然灾害与战乱造成了疫灾频发,成为当时医家深研疫病辨治理论的动力,为中医疫病学发展提供了宝贵的经验和理论基础。

1620-1720年为中国的气候寒冷期,即小冰期[2],气候由湿润转为干旱,自然灾害明显增加[3]。其中1627-1652年,华北、华中、江南等地遭受了罕见的持续干旱,导致旱灾、蝗灾和鼠疫接连肆虐,致使中国人口大量减少。而1650-1660年,洪涝灾害频发,尤其在黄、淮、海、长江四大流域最为严重[4]。频繁的自然灾害形成了“自然灾害-疫灾”关系链,明末江苏疫灾频次高达明代平均疫灾频次的1.58倍[5]。1641-1644年,连年大疫,传染甚烈,触尸气必死,方志记载江苏地区“三月桃溪水如血,数月方清”。吴又可《温疫论》记载:“崇祯辛巳,疫气流行,山东、浙省、南北两直,感者尤多,至五六月益甚,或至阖门传染。”[6]此外,小冰期的干旱气候本就使得粮食减产严重,且长期战乱导致经济萧条,流民激增,土地荒芜,使得饥荒屡屡发生,引发各地农民起义。

自然环境恶化导致人畜大量死亡,传染源增加,生存条件恶化,形成了“自然灾害-战争-疫灾”的灾害链,导致无数人死亡,这为疫病理论的发展提供了土壤。当时的医家多采用伤寒法治疗,但效果不佳,病死率高。因此,具有社会责任感和救世济人之心的蒋示吉开始思考,并将自己的理论研究与临床经验相结合,形成了独特的疫病理论,并著书《伤寒翼》传世福荫后人。

1.2 《伤寒翼》学术渊源蒋示吉的疫病学术思想深受《黄帝内经》、张仲景《伤寒论》及吴又可《温疫论》的影响,且蒋示吉在《医宗说约》中多次提到“士材先师”,可以得知蒋示吉与李中梓具有学术传承关系。《伤寒翼》中疫病理论是蒋示吉继承先贤思想精粹的基础上,结合自身临证经验而成,是承古创新的成果。

蒋示吉对《黄帝内经》中学术思想研究极为深入,《黄帝内经》理论构成了蒋示吉学术思想之本。且蒋示吉避兵于太湖东岸穹窿山时,身边无书,只《灵枢》一部,取之日夜读之,至《五色篇》废寝忘食,释文绘图写成《望色启微》。吴又可《温疫论》是中国第一部疫病学专著,蒋示吉曾言“更以先得吾心者,吴公《温疫论》相为证明”。且吴又可和蒋示吉两人同受崇祯十四年至崇祯十七年(1641-1644年)席卷江苏、浙江、山东等地的瘟疫影响。关于这场瘟疫类型争议较大,有关于鼠群活动异常的记载如“人死者十八九,有鼠千百成群”;“群鼠衔尾自江南牵渡江北”,及相关症状记载如“病者吐血如西瓜水,立死”;或以“疙瘩瘟”[7]为病名来称呼以淋巴结肿大为主要临床特征的腺鼠疫患者,据此学者们普遍认为这场持续多年的大瘟疫以肺鼠疫和败血型鼠疫为主 [8-9]。瘟疫下的病因病机、临床特点极为相似,因此《伤寒翼》虽少有直接引用吴又可《温疫论》原文,但从著作内容明确体现出其学术思想明显与吴氏一脉相承。更有学者认为,蒋示吉是最早创造性地将伤寒六经辨治理论创造性地运用于疫病治疗中的人[10]。

2 《伤寒翼》瘟疫辨治特色 2.1 明辨瘟疫,别于伤寒 2.1.1 瘟疫病因认识的突破吴又可《温疫论》中首提戾气学说,认为疫病是由“戾气”这一外感邪气引起的,“夫温疫之为病,非风、非寒、非暑、非湿,乃天地间别有一种异气所感”[6],邪气的侵袭是疫病发生的必要外部条件。蒋示吉继承吴又可戾气学说,认为“瘟疫者何?乃天地之疠气也”,“其邪非风寒燥火暑湿之六淫,又非寒热温凉四时之不正。”[11]戾气既不是六淫之邪,也非四时不正之气,它伤人于无形,中之即病,是一种无法被当时的技术条件捕捉到的微小致病物。戾气所致疫病具有强烈的传染性,且感染同一戾气者常有相似临床表现,“重则老幼皆同,沿门相似”,这与现代传染病学的病原体致病理论极为相似,从而奠定了疫病理论的基础。

至于对伤寒的认识,蒋示吉《伤寒翼》直接引用吴又可《温疫论》理论认为“风寒初起,必有感冒之因。或单衣风露,或强力入水,或临风脱衣,或当檐出浴”[11]。伤寒者,感天地之常气,与气候及自身行为密切相关,而瘟疫无感冒之因,且有明显的传染性,如此可区别二者。

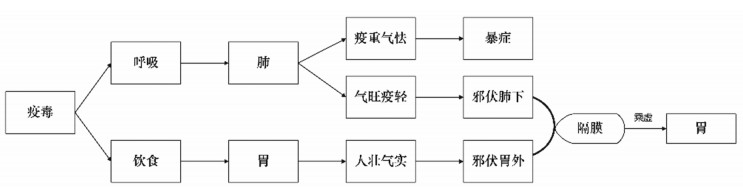

2.1.2 瘟疫感邪与传变《温疫论》中首论疫者感病“邪自口鼻而入”,伏于半表半里之膜原,而后或出于表,或入于里,或为表里分传,膜原则为邪气盘错之所,疫病传变中心。吴又可“邪伏膜原”学说,承自《黄帝内经》,认为膜原之所“内不在脏腑,外不在经络,舍于伏脊之内,去表不远,附近于胃,乃表里之分界,是为半表半里,即《针经》所谓横连膜原是也。”[6]此处《针经》即指《黄帝内经·灵枢》。蒋示吉继承《温疫论》中对疫病“邪自口鼻而入”的认识,但对首犯部位的认识与吴又可认为疫邪直中膜原而后再表里分传不同。蒋示吉提出疫毒“或杂于雾气之中,或着于水物之内。雾气入鼻,随呼吸而肺先受之;水物入口,随饮食而胃先受之”[11]。即疫毒伤人,自鼻而入则先伤肺,疫重气怯者即刻爆发于皮毛,可见疙瘩瘟、蛤蟆瘟等头面体表红肿症状;自口而入则直中于胃,疫重气虚则即刻发病。若见疫轻气旺,则邪伏于肺下胃外,既膈膜处,其所论膈膜位于“胃外肺下”“前齐鸠尾,后齐十一椎,周围着脊”,具有“遮隔中下二焦浊气,不使上熏,故疫邪亦不得下流,伏于隙处也”[11]之作用(见图 1)。蒋示吉将吴又可“膜原理论”发展为“膈膜理论”。邪伏胃外肺下之隔膜则伤肺胃之阳气,因“肺合皮毛,胃主肌肉”故见“凛凛恶寒,恹恹欲病”等阳气被遏之症状。若有劳累、饮食不当等导致正气不足,则伏邪乘虚入胃而发病,见壮热,见三阳之症也。疫病传变由中而发既可向外达表,又可入里传胃,与伤寒“自毫窍而入”,为自表达里,自经传腑不同。

|

| 图 1 《伤寒翼》疫病感邪途径 Fig. 1 Route of pathogenic factors of epidemic disease in Shanghan Yi |

伤寒瘟疫初起均可见肌表凛凛恶寒,《温疫论·辨明伤寒时疫》论伤寒初起为足太阳表寒证,“肌肉粟起,既而四肢拘急,恶风恶寒,然后头疼身痛,发热恶寒,脉浮而数”。而疫病则热变迅速“忽觉凛凛,以后但热而不恶寒”[6]。蒋示吉则总结性提出伤寒者,始恶寒,后寒热,终不恶寒反恶热,患瘟疫者或出表战汗而解,或入里则猝然壮热,后见三阳之症,此时胃邪为本。疫病初起的头疼身痛,为邪毒入里后浮越于经之见证,与伤寒之寒束体表经气不同。疫邪附水谷而上蒸三阳,“或浮于太阳而见头疼脊强,或越于阳明而为鼻干不眠,或合于少阳而为耳聋胁痛,口苦呕逆”[6],其中邪越太阳最多,阳明次之,少阳又次之。

2.2 瘟疫病机重责阳明蒋示吉认为疫邪伤人,首先伏于胃外肺下之隔膜,此时虽势未张但伤肺胃之阳气,而后乘虚入胃,与胃中水谷相附蒸热,既能上熏三阳见三阳经症,又能下陷三阴,见攻下之症,即疫之为病“由中而发,外可达表,内可传里”[11]。他用草木的根与叶来比喻胃中疫热与三阳经症的关系,即胃中疫热为根本,三阳经症如枝叶。

若疫邪较轻可随胃中水谷而清,则经症便如无根之浮萍难以独存,如此病情向愈;若疫邪较重不能清胃而解者,则病传至手阳明,见大小肠俱实,非下无解。因疫毒入胃,水谷与疫邪交蒸则易化热化燥,以至大便闭结不行,疫邪得附水谷即如遇养料,愈加炽盛,如此则致病势凶险。蒋示吉将疫邪与胃肠有形之邪相结称为“阳入于阴”或“下陷三阴”,此非伤寒中邪气传入太阴、少阴、厥阴三阴。蒋示吉继承李东垣的观点,认为此三阴指胃与大小肠,以其“受盛水谷,传导有形” [11],有形为阴,故称阳入于阴。此时治当以逐邪而下,与《伤寒论》“己入于府,可下而已”之论同。“伤寒时疫皆能传胃”,伤寒者,为内郁之阳奋起与表寒抗争,不敌则阳气耗伤,表寒化热入里成阳明里热证,本无根蒂,一下而愈;瘟疫邪毒聚胃者,为伏于膜原/膈膜之邪行之,根深蒂固,恐不能一下而解,或需连下数攻,两者法同行异。

可见蒋示吉在瘟疫病位、疫邪传变与病机的认识上对阳明胃肠十分重视,提出“疫毒伤人,始则伏于阳明之外,继则入于阳明之里” [11]。在疫病治疗中主张“治瘟疫专责阳明”,疏利阳明热邪为主,蒋示吉认为“疫毒上从口鼻而入,下从胃肠水谷之道传送而出,势使然也”,因此提出治疫大法为“始终宜于疏利,通解表里为主”[11]。

2.3 瘟疫治法之肯綮 2.3.1 始终宜于疏利,通解表里蒋示吉对阳明的认识,借鉴于伤寒一派,如其在《伤寒翼·商可下》引成无己之言“胃为水谷之海,主养四旁。四旁有病,皆能传入于胃”[11-12],人体的五脏六腑、四肢百骸皆滋养于胃,无论何病传阳明则易从燥化热化。方有执言胃“最宜通畅,实则秘固……通畅则生,止于秘固则死。”基于蒋示吉对疫邪传变与对阳明的认识,他主张治疫病“始终宜于疏利,通解表里为主”。蒋示吉认为,“善治者,宜急清其胃中之热”,谷消水去邪热势孤则易治,治疗时以清胃中之热为治其本,以临症加减治各经症为治标,标本兼治,可冀早愈。

蒋示吉创制清胃饮子(草果、槟榔、厚朴、陈皮、半夏、黄芩、甘草、桂枝、葛根、青皮、生姜)以治瘟疫初起之症,此方为《胎产秘书》清脾饮去白术、茯苓、柴胡,加桂枝、葛根,《温疫论》达原饮去知母、芍药,加陈皮、半夏、桂枝、葛根、生姜而成。此时疫邪初起二三日,胃中水谷尚未燥热炽盛,但外蒸三阳,见三阳表症,因此治以解表通里,兼清胃中水谷,以防疫邪与水谷相蒸,成大小肠俱实之证。方中以槟榔、青皮、厚朴消积导滞,疏利大肠;陈皮、半夏燥湿化痰,行气消食和胃;草果芳香避浊,除痰截疟,以解疫毒;生姜解表散寒和中降逆,诸药共奏破滞消食化痰之效,以清胃中水谷,使在内之邪热或随水谷而去,或无所依凭而易于消解。黄芩清热泻火解毒,善清少阳之热;葛根解肌退热,善清阳明经热;桂枝发汗解肌,散寒和卫,诸药外解三阳症,全方体现疏利胃肠、通解表里的治疗特点。

2.3.2 注重辨顾正气蒋示吉十分认可在辨证和治疗疫病过程中应时刻注重正气状态,并以此指导临证选方用药。在治疗中既要在恰当时机攻逐疫邪以避免病邪对正气的损耗,不可早下、过下,又要在治疗中巧妙运用补益药物,扶助正气以鼓邪外出。如瘟疫初起,疫邪未全入胃之时不可妄下“下之则徒伤中气”,疫邪乘胃,大小肠俱实则应急下,“若在缓治,汗多热甚,则胃汁欲干”,而后得下则止,以免过下伤正。早在《黄帝内经·素问·刺法论》中便强调了人体正气在疫病预防中的重要性,“五疫之至,皆相染易”,唯有“正气存内,邪不可干”。此外在治疗中也多主张不可过汗、过下而伤正及攻邪不忘扶正,如运用大承气汤时“得下余勿服”,桂枝汤“若一服汗出病差,停后服,不必尽剂”。吴又可将注重顾护正气思想灵活运用于疫病的辨治中。《温疫论·原病》中亦强调正气充足者不易感染疫病:“昔有三人,冒雾早行,空腹者死,饮酒者病,饱食者不病”[6],即使同样染病者,亦是正气充足者宜治,正不胜邪者难治。因此在疫病的治疗过程中,是否能顾护正气对疫病的传变、预后具有至关重要的作用。

蒋示吉间下法案[11]中治一外感后7月余,仍粒米不食,食即胀满者。蒋示吉判断该患者心下硬满,按之则痛,为邪结于内,不下无生,故治以养血行气,润肠通便,玄明粉既芒硝,此取承气汤之意。虽下后邪未尽,但因此患者久病正虚,不可一下而尽,故次日去硝黄易人参,以益气扶正,隔日再行下法,人参与硝黄间服,下一日,补一日,如此往复半月,攻补兼施,使邪尽正安。蒋示吉下间益气,既防治疗中因脾胃气虚无以运药之弊,又防下后元阴难复,此中医者智慧,可窥一二。此案体现出蒋示吉重视正气在疫病治疗及预后中的影响。

2.3.3 下法治疫灵活达变 2.3.3.1 源于《黄帝内经》,法于《伤寒论》,承于《温疫论》此攻下逐邪法源于《黄帝内经·素问·热论》云:“其未满三日者,可汗而已;其已满三日者,可泄而已。”此意指外感病初起,其病在表,当治以解表发汗,若未能及时宣解外邪,待化热入里则治以泄下逐邪。张仲景《伤寒论》继承此汗、下治法,并予以进一步论述,“太阳病,外证未解者,不可下也,下之为逆”“本发汗而复下之,此为逆也”“须下者,过经乃可下之。下之若早,语言必乱,以表虚里实故也”强调伤寒病邪尚在表时,应因势利导从汗而解,若用下法,则需待表证悉罢入里传入阳明时,不可妄下伤正,而成变证。见里实热证,形成燥屎、瘀血等时,则需急下攻邪,如阳明病“发汗不解,腹满痛者;急下之,宜大承气汤”,少阴病“六七日,腹胀,不大便者,急下之,宜大承气汤”。吴又可《温疫论》基于疫邪传变特点提出攻下逐邪为治疫要义,“夫疫者胃家事也,盖疫邪传胃十常八九,既传入胃,必从下解,疫邪不能自出,必藉大肠之气传送而下,而疫方愈”。其认为疫邪易传入胃,需攻下以逐邪外出,并提出“下不厌早”,与伤寒“下不厌迟”不同。可见吴又可在《黄帝内经》与《伤寒论》的基础上,在下法运用上有了新的认识。

吴又可在《黄帝内经》与张仲景《伤寒论》基础上,拓展下法意义为逐邪、下燥屎、通畅气机3层含义。首以逐邪为要,与伤寒必见燥结方可用下法不同,治疫以疫邪为本,结粪为标,主张“客邪贵乎早逐”“邪不去则病不愈”以“下不厌早”为宗旨,使疫邪早去,勿拘结粪。瘟疫初起,以达原饮直达膜原,辛开气机,至见舌黄,心腹痞满则加大黄于达原饮逐邪而下。唯恐贻误病机,变证蜂起。疫邪传里,内热壅盛,见大便闭结,或热结旁流,或大肠胶闭者,均应急下逐粪。见疫毒重者,可因证数攻,数下邪仍未尽者,则间服柴胡清燥汤缓剂以养阴清热,待余邪聚胃再行攻下。运用下法以通畅气机,则用于瘟疫见四逆、脉厥、体厥者,此“并属气闭,阳气郁内,不能四布于外,胃家实也,宜下之” [6]。此谓“欲求南风,须开北牖”,气通气塞之间,便为一安一危也。

蒋示吉结合自身临证经验,对先贤下法治验进行发挥,他提出瘟疫用下法有三纲:1)大便闭结六七日不行,转屎气极臭。2)大便时流臭水,而无结粪,脐下硬痛。3)大便日行数次,如黏胶、如败酱,每去少许而极臭。“三症有一,下之无疑”。此外蒋示吉又论述疫毒入胃,蒸热在内而呈的36种宜下兼症,惜因原书残缺,无法探知其全貌。

2.3.3.2 立足瘟疫,拓展下法蒋示吉在“始终宜于疏利”,阳明清则诸症消的原则指导下,创造性地将用下法分为可下、宜下、急下、连下(内含间下)4类。1)可下:表证尚在,兼见下症三纲之一者,以釜底抽薪之法,加大黄于羌活冲和汤、小柴胡汤下之,里证急则可选用大柴胡汤,通表里而缓治之,即给邪以出路。2)宜下:表邪初尽,里证始生,不为甚燥者。津液始伤胃中燥,大便不通,热扰心烦,小热微结者,可以小承气汤微和胃气,即清解已盛的疫热之邪。3)急下:疫邪乘胃,大小肠俱实者,可见“或燥结而绕脐硬痛,或引饮而旁流清粪,或蒸热而自利臭秽”。大热结实者,当以大承气汤急攻下;胃中燥热稍轻,腹中不坚满者,可予调胃承气汤;蓄血于内者,予桃仁承气汤逐瘀泄热。病最急者,则加大大黄、芒硝用量,缩短煎煮时间使药性更为峻烈。药理研究表明,结合型蒽醌是大黄发挥泻下作用的主要化学成分,且在煎煮时间为20 min时含量最高,也证明了运用大黄攻下时煎煮时间不宜过长[13]。此外蒋示吉还采用陶节庵槌法,令临服加铁锈水,取其“重坠急速”之意,即冀截断病情防止危重症发生。4)连下:疫邪内伏渐出,或乘胃渐下,成硬粪臭秽,不能一下而尽时,或疫毒较重,不能一下而解者,当以连下,可选用三承气汤。蒋示吉连下法与吴又可因证数攻之意同。瘟疫“或伏于内而渐出,或乘于胃而渐下”,一下邪不能尽,故下之有一而再,再而三之道。即祛邪务尽之意。5)间下:下后元气虚弱,或气血虚脱,或肠胃干枯者,当攻补兼施间日而下,或用滋补润下之品间服以解开燥润。此承自吴又可间服缓剂之意,《温疫论·下后间服缓剂》言“下后或数下,膜原尚有余邪未尽传胃,邪热与卫气相并,故热不能顿除,当宽缓两日,俟余邪聚胃,再下之”[6]。即视正气情况选择下法时机。蒋示吉对下法的完善是对疫病治法的重要发展和贡献。

3 小结蒋示吉撰写《伤寒翼》,以《黄帝内经》《伤寒论》理论为基,在继承吴又可对瘟疫的辨证治疗理论的同时提出了自己独到之见解,明辨瘟疫有别于伤寒之处,并对瘟疫的病因病机及传变过程提出了独到的见解。在治疗中则提出始终宜于疏利,通解表里,注重顾护正气,又创造性地将下法分为可下、宜下、急下、连下、间下等,补前人之不足,发展中医疫病学,在现代临床中,无论外感疾病,或内科杂病,见便不下者,均可参而论治。

中医学的理论和智慧都是在传承中发展的,它会在历经数代人的思悟与实践后更加昭然,更加丰沛。今探究蒋示吉《伤寒翼》瘟疫辨治理论诞生的背景,学术思想的渊源,系统梳理其疫病治疗特色,旨在为当今临床更好地应对常见传染病乃至新发、突发传染性、感染性疾病提供参考。

2024, Vol. 41

2024, Vol. 41