引用本文 | 0 |

付士芳, 王宇, 郅晓宇, 等. 基于古籍文献挖掘的中医塌渍技术整理研究[J]. 天津中医药, 2024, 41(11): 1398-1402.

FU Shifang, WANG Yu, ZHI Xiaoyu, et al. Research on traditional Chinese medicine sloughing stain technology based on ancient literature mining[J]. Tianjin Journal of Traditional Chinese Medicine, 2024, 41(11): 1398-1402.

基于古籍文献挖掘的中医塌渍技术整理研究

付士芳

,

王宇

,

郅晓宇

,

王艳国

天津中医药大学第二附属医院康复科, 天津 300250

收稿日期:2024-08-03

基金项目:天津市卫生健康委员会天津市中医药管理局中医中西医结合科研课题(2021110);天津市中医优势重点专科

作者简介:付士芳(1983-), 女, 副主任护师, 主要从事中医康复护理研究工作.

摘要:[目的] 基于数据挖掘梳理中医古籍中塌渍相关文献,为塌渍技术古籍文献研究提供依据,并为临床提供参考。[方法] 检索《中华医典》《中国基本古籍库》和《瀚堂典藏》数据库,整理总结古籍中塌渍技术的操作方法、主治病证及所用方药。[结果] 本研究最终纳入199条文献,涉及古籍39部。塌渍古代操作包括热塌、冷渍和热渍,其主治病证分布于内、外、妇、儿、骨伤、五官诸科,其中内科肢体经络病证和外科疮疡及皮肤病、蛇虫咬伤等频次较高。塌渍所用方药共54个单方、32个复方,药性以辛苦发散、清热解毒为主。[结论] 塌渍在古代已形成较为成熟的技术体系,以塌渍形式给药具有发汗祛邪,疏通经络的作用,其所用方药对于现代临床有一定的参考价值。

关键词:塌渍 中医外治法 古籍 数据挖掘 文献研究

塌渍是中医熏洗疗法的组成部分之一,是通过湿敷、淋洗、浸泡对患处的物理作用,以及不同药物对患部的药效作用而达到治疗目的的一种方法[1],具有操作简便、不良反应小、起效迅速等优点。塌是将饱含药液的纱布或棉絮湿敷患处,渍是将患处浸泡在药液中,塌渍的操作形式有塌、渍、塌渍、冷塌、热塌等[2-3],现代临床适应症范围较广,常用于治疗血管外科及疮疡科、皮肤科、康复科、骨科、妇科等疾病[4]。2019年吉林省发布了中药塌渍中医应用塌渍技术规范,是国内第一个塌渍技术规范的地方标准,随后分别在2020、2023年发布了中风后肩痛、中风后肢体痉挛的塌渍技术规范[5-7],这对塌渍技术的应用起到积极的推动作用。然而在当前的研究中,多强调塌渍为特殊的给药方式,叙述其作用时几乎完全取决于所用药物的功效,且塌渍在中国应用已有两千年的历史[8],其理论溯源尚不完善。因此,本研究梳理中医古籍中的塌渍文献,通过数据挖掘总结古代塌渍的操作方法、主治疾病、所用方药等内容,为塌渍技术的古籍文献整理研究提供理论依据,并为临床提供参考。

1 资料与方法

1.1 检索方法

从湖南电子音像出版社出版的《中华医典》(第5版)[9]《中国基本古籍库》《瀚堂典藏》古籍数据库进行检索,采用计算机和手工检索相结合的方式,以“塌”“渍”“塌渍”作为检索词,收集相关条文。

1.2 文献纳入标准

1) 涉及塌渍技术操作相关条文。2)涉及塌渍技术主治病证的相关条文。3)涉及塌渍技术理论的相关条文。

1.3 文献排除标准

1) 塌渍内容引自经典、他人文献者。2)塌渍为描述古代药物处理的方法,而非塌渍技术应用于临床治疗疾病者。

2 数据处理与分析

2.1 病证归类及药物名称规范化

病证归类:古籍中塌渍所主治病证条目繁多,本研究根据“十四五”规划教材《中医内科学》《中医外科学》《中医妇科学》《中医儿科学》《中医骨伤科学》《中医眼科学》《中医耳鼻咽喉科学》[10-15]对涉及的病证进行归类。

药物名称的规范化:古籍中存在较多的药物简称、别称等,本研究依据《中药学》《中药大辞典》[16-17]进行规范化,如蜀椒、川椒改为青椒,稻秆改为稻草,天蓼改为木天蓼等。

2.2 录入与统计

将检索后纳入的文献条文录入Excel,去除不符合标准以及重复文献后,对所录入的条文按照著作及其所属年代进行排列,并对塌渍技术应用的方药及主治病证进行归类整理。

3 结果

3.1 文献分布情况

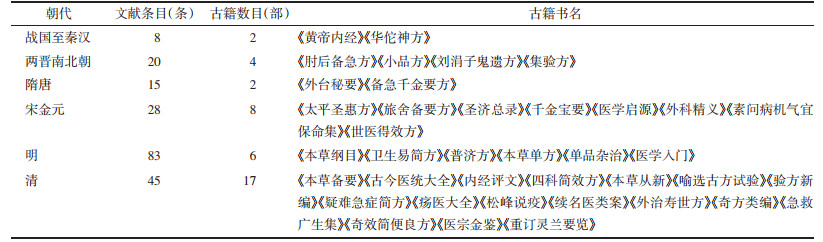

本研究初步检索到372条文献,经过进一步阅读筛选,排除重复文献及不符合本研究主题的文献,最终纳入199条文献,其中治疗疾病相关条文179条,共涉及中医古籍39部。见表 1。

表 1 塌渍法古籍文献分布情况表

Tab. 1

Distribution of ancient books and documents on the collapse and stain method

3.2 古代塌渍操作方法

古籍中塌渍的操作方法分为塌法和渍法。塌法均为热塌法,一般取棉布作为介质,最常用的方法是将中药煎煮后,去除药渣,将棉布浸入药汁,轻轻绞干后湿敷于患处。古籍中包含冷渍和热渍两种方式,冷渍为生药捣汁后直接浸渍患处,无加热药物的工序;热渍是将药物用水或酒煎煮后取药液乘热浸渍,因其温热作用较强故更具适用性。塌渍时作用部位均为病变局部,如疮疡瘾疹处、头面部、手足、肛门等部位,热塌法棉布或热渍法药液变凉后进行更换或重新加热后再次使用,塌渍频率约为每日3~5次。

3.3 古代塌渍主治病证

古籍中塌渍技术主治病证结果见表 2、图 1。经总结及归类后,塌渍治疗疾病条文共计179条,涉及中医病证59种,频次共计179次,其治疗范围较广,分布于内科(55次)、外科(94次)、妇科(6次)、儿科(1次)、骨伤科(16次)、眼科(5次)、耳鼻喉科(2次)。频次较高的病证为毒气攻手足、疮(脓)、蛇虫咬伤、代指、手足肿痛、冻疮等。

表 2 塌渍法主治病证

Tab. 2

Main treatment of collapse stain method

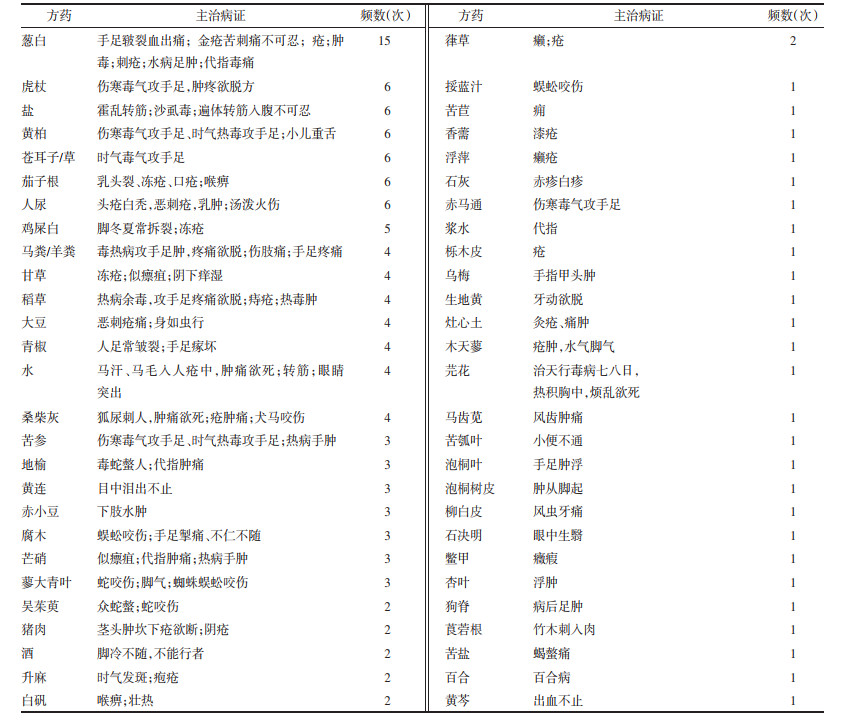

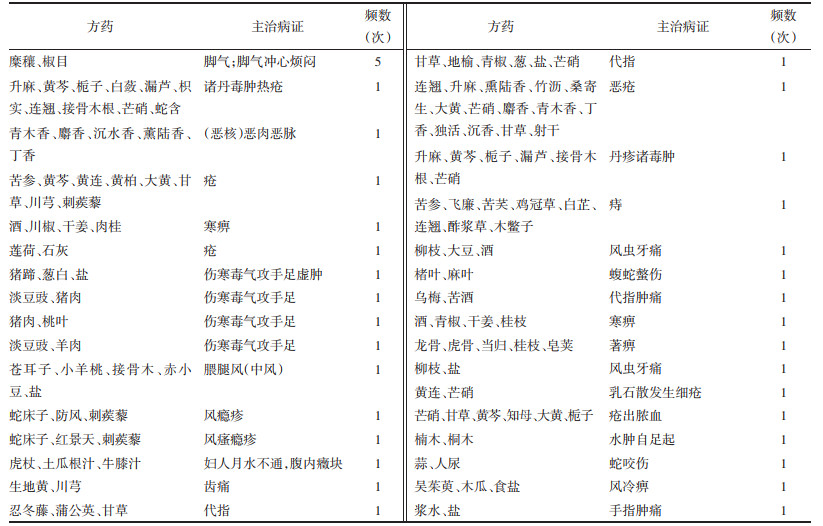

3.4 古代塌渍所用方药

对古籍中塌渍所使用的方药进行总结,结果分别见表 3、表 4。结果显示,塌渍治疗所用方药可分为单方和复方。塌渍单方共54个,总频次为143次。塌渍复方共32个,总频次为36次。整体而言,复方应用频次较低,塌渍药物以单方应用为主。

表 3 中药单方应用表

Tab. 3

Traditional Chinese medicine of unilateral applications

表 4 中药复方应用表

Tab. 4

Traditional Chinese medicine of compound applications

4 讨论

塌渍技术的应用最早可追溯至《黄帝内经》,其后历代古医籍中有关塌渍的记载未曾中断,表明自先秦至清末两千多年的历史中,塌渍一直作为重要的中医外治法应用于临床实践。古籍记载显示隋唐以前一直有塌渍法的应用,宋金元时期文献逐渐增多,明清时期到达鼎盛阶段,塌渍技术体系在中国古代已基本形成,其理论、操作方法、适用病证以及所用方药在古籍中均有记述,内容十分丰富。

塌渍效应理论,《黄帝内经》中多处述及。一方面,塌渍可促进发汗、解除表邪,是治疗肌表、腠理疾病的方法之一,不仅适用于治疗时气寒热、天行毒邪等外感肺系疾病,还适用于湿热蕴结于肌表的外科疮疡、瘾疹类疾病。通过塌渍发汗以祛邪泄热,调和营卫,是疮疡祛邪外出的常用方法[18]。另一方面,塌渍具有疏通经络、行气活血的作用。《素问·五常政大论》云“无积者求其脏,虚则补之,药以祛之,食以随之,行水渍之”,将渍法与服药、食疗作为并列的治法。

塌渍主治病证分布广泛,以肢体经络病证和疮疡病为主,前者多由感受风湿之邪,客于经络,或形成痰浊,气血运行瘀滞,表现为周身或肢体局部麻木、疼痛[19];后者则因“火毒”“热毒”等致病因素侵袭人体,经络阻隔,气血凝滞,而致出现体表局部病变[20]。古籍中所载塌渍用方药,其功效整体以辛苦发散、清热解毒类为主,契合上述疾病的治疗,同时塌、渍使药液直接接触病变处,药物迅速吸收,加快治疗效果。葱白是塌渍使用频次最高的处方,用于治疗足部水肿、皮肤诸疮、手足冻裂等。葱白含有挥发油、大蒜素、维生素C等成分,具有抗细菌、真菌的作用,基础研究表明葱白提取物具有抗氧化、扩张小血管、改善血液循环的作用[21-22]。

限于历史时代背景、生产力条件等因素,塌渍未能形成较为客观的、规范的操作参数,如频率、温度的控制等,规避操作意外、不良事件处理等需注意的内容也有所欠缺,这在现代的操作流程中已得到规范化体现。

5 小结

塌渍是重要中医外治法之一,在古代已形成基本成熟的技术体系,包括理论、操作以及方药等内容。根据病情选择适当的药物,捣汁或煎煮后的药液,直接渍洗或用棉布蘸取后湿敷于患处,可起到发汗祛邪,疏通经络,理气活血的作用。因其主治病证范围较广,临床各科均有其适应症,古籍中内科肢体经络病证和外科疮疡及皮肤病、蛇虫咬伤等最为适宜。塌渍所用药物多为清热解毒类,古籍中单方和复方内容对于当今临床亦有一定的启示意义,值得进一步研究。

参考文献

| [1] |

陈红风. 中医外科学[M]. 5版. 北京: 中国中医药出版社, 2021.

|

|

| [2] |

杨光耀, 鞠上, 周彤, 等. 中医塌渍法技术操作规范[J]. 中国中西医结合外科杂志, 2023, 29(2): 141-144. |

|

| [3] |

中药塌渍法临床外用技术规范(草案)[J]. 中国现代应用药学, 2019, 36(24): 3116-3120.

|

|

| [4] |

樊炜静, 韩强, 黄仁燕, 等. 近10年中药塌渍法临床研究的文献计量学分析[J]. 中国中医基础医学杂志, 2021, 27(3): 480-483, 512. |

|

| [5] |

吉林省市场监督管理厅. 中医护理技术操作规程第1部分: 中药塌渍法: DB22/T2969.1-2019[S]. 长春: 长春中医药大学附属医院, 2019: 5.

|

|

| [6] |

吉林省市场监督管理厅. 中风后肩痛的中药塌渍治疗技术规范: DB22/T 3216-2020[S]. 长春: 长春中医药大学附属医院, 2020: 12.

|

|

| [7] |

吉林省市场监督管理厅. 中风后肢体痉挛中药塌渍操作技术规范: DB22/T3562-2023[S]长春: 长春中医药大学附属第三临床医院, 2023: 9.

|

|

| [8] |

鞠上, 高瑜, 杨博华, 等. 中医外科塌渍法的历史源流及现实意义[J]. 北京中医药, 2016, 35(10): 931-933. |

|

| [9] |

中华医典[M/CD]. 长沙: 湖南电子音像出版社, 2013.

|

|

| [10] |

吴勉华, 石岩. 中医内科学[M]. 5版. 北京: 中国中医药出版社, 2021.

|

|

| [11] |

冯晓玲, 张婷婷. 中医妇科学[M]. 5版. 北京: 中国中医药出版社, 2021.

|

|

| [12] |

赵霞, 李新民. 中医儿科学[M]. 5版. 北京: 中国中医药出版社, 2021.

|

|

| [13] |

黄桂成, 王拥军. 中医骨伤科学[M]. 5版. 北京: 中国中医药出版社, 2021.

|

|

| [14] |

彭清华. 中医眼科学[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2021.

|

|

| [15] |

刘蓬. 中医耳鼻咽喉科学[M]. 5版. 北京: 中国中医药出版社, 2021.

|

|

| [16] |

钟赣生, 杨柏灿. 中药学[M]. 5版. 北京: 中国中医药出版社, 2021.

|

|

| [17] |

赵国平, 戴慎, 陈仁寿. 南京中医药大学编著. 中药大辞典[M]. 2版. 上海: 上海科学技术出版社, 2006.

|

|

| [18] |

田锐, 阙华发. 汗法治疗疮疡疾病探究[J]. 环球中医药, 2023, 16(6): 1186-1190. |

|

| [19] |

何任. 经络肢体病证说略[J]. 浙江中医学院学报, 2004, 28(2): 22-23. |

|

| [20] |

王宁, 鞠上, 李创, 等. 基于大数据分析的古代疮疡塌渍方用药规律研究及新药研发前景[J]. 中国新药杂志, 2021, 30(17): 1565-1569. |

|

| [21] |

高学敏. 中医药学高级丛书·中药学(上下)[M]. 2版. 北京: 人民卫生出版社, 2013.

|

|

| [22] |

田立群, 卜文玉, 杨校, 等. 葱白提取物调控乳鼠MIRI心肌细胞凋亡信号通路研究[J]. 时珍国医国药, 2022, 33(8): 1835-1839. |

|

Research on traditional Chinese medicine sloughing stain technology based on ancient literature mining

FU Shifang

,

WANG Yu

,

ZHI Xiaoyu

,

WANG Yanguo

Rehabilitation Department, The Second Affiliated Hospital of Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, Tianjin 300250, China

Abstract: [Objective] Based on data mining, this study aims to sort out the literature related to sloughing stains in ancient Chinese medicine literature, provides a basis for the study of sloughing stains technology in ancient Chinese literature, and provides reference for clinical practice. [Methods] The databases of Chinese Medical Code, Chinese Basic Ancient Books Library and Hantang Collection were retrieved to sort out and summarize the operating methods, indications, and prescriptions of the sloughing stain technique in ancient books. [Results] This study ultimately included 199 articles, involving 39 ancient books. The ancient operations of sloughing stains included hot sloughing, cold stains, and hot stains, and their main symptoms and signs were distributed in various departments such as internal medicine, external medicine, gynecology, pediatrics, bone injuries, and five sense organs. Among them, the frequency of internal medicine limb meridian disease patterns, surgical sores and skin diseases, snake and insect bites, etc. was higher. There are 54 single formulas and 32 compound formulas in total which were used in the treatment of sloughing stains, with the main properties of spicy and bitter dispersing, heat clearing and detoxification. [Conclusion] Sloughing stains have formed a relatively mature technical system in ancient times. Medication in the form of sloughing stains has the effects of sweating, dispelling evil, and unblocking meridians. The prescriptions used have certain reference value for modern clinical practice.

Key words:

sloughing stains traditional Chinese medicine external treatment method ancient books data mining literature research

2024, Vol. 41

2024, Vol. 41