文章信息

- 牛舰霏, 温小华, 王冠群, 等.

- NIU Jianfei, WEN Xiaohua, WANG Guanqun, et al.

- 基于针刺要素探讨针刺解释性随机对照试验的优化设计框架

- Exploration on optimal design framework for acupuncture explanatory randomized controlled trial based on acupuncture elements

- 天津中医药, 2024, 41(11): 1410-1417

- Tianjin Journal of Traditional Chinese Medicine, 2024, 41(11): 1410-1417

- http://dx.doi.org/10.11656/j.issn.1672-1519.2024.11.10

-

文章历史

- 收稿日期: 2024-08-25

2. 天津中医药大学, 天津 301617

研究针刺疗法的解释性随机对照试验(ERCT)致力于探索和验证针刺疗法的特异性效力[1],即针灸针刺激产生的疗效[2]。然而,目前针刺疗法ERCT经常出现真针刺和安慰针刺对照在疗效上没有显著差异的结果[3-4],引发了对针刺干预只是安慰剂的质疑[5],阻碍了针刺疗法的临床应用和传播。

ERCT要达成研究目标,需要一个能尽量发挥针刺治疗特异性效力的合格真针刺干预方案,同时,由于针刺疗法的效力同大部分医疗干预一样包括特异性和非特异性两种,还需要在ERCT中设置合格的安慰针刺对照以排除非特异性效力的影响[6]。为此,真针刺干预应当尽量纳入自身能够独立产生治疗作用,也即能产生特异性效力的要素,即关键针刺要素[7-8]。安慰针刺对照则需要满足两点要求,一是符合“生理惰性”的要求[6],也就是不会激活生理机制或激活的生理机制不会对治疗效力造成影响[9],从而不会对要研究的疾病产生和真实干预一样的特异性效力,因此在安慰针刺对照中不能包含真实干预中的关键针刺要素[10];二是符合“从外在上与真实干预无法区分”的要求以对患者施盲[6],因此安慰针刺对照中的要素不能随意纳入,而要先准确地筛选出真实干预中的关键针刺要素,将之剔除或修改为不产生特异性效力的要素,并以提高施盲效果为目的在必要时配以专门器械,使形成的安慰针刺对照在外在上与真实干预尽量一致[6]。

综上,按照试验的需求准确地纳入针刺要素并筛选出关键针刺要素是设置合格针刺ERCT的关键。因此,文章将从针刺要素和关键针刺要素入手,探讨当前针刺ERCT现状的产生原因和优化思路,以期有助于更有效地验证针刺的特异性效力,推广针刺疗法的应用。由于国内临床以传统针刺疗法为主,因此文章探讨的内容仅围绕传统针刺进行,以下针刺仅指传统针刺。

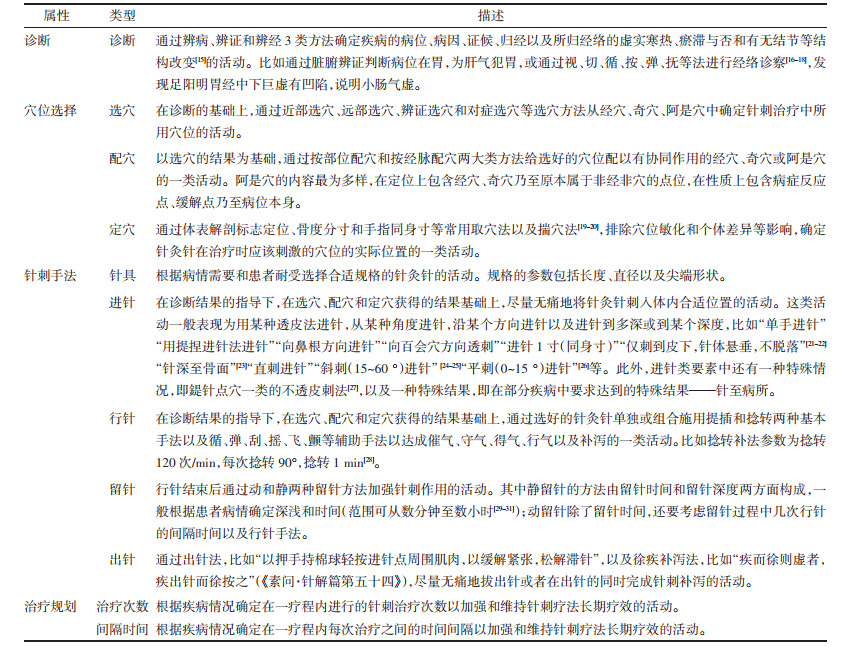

1 针刺疗法要素概述一般情况下,基于针刺治疗理论、SHARE安慰针刺对照报告指南和国内相关研究[11-14],一个针刺疗程的治疗效力主要由诊断、选穴、配穴、定穴、针具、进针、行针(手法操作)、留针、出针、治疗次数及间隔时间11个类型的要素主导。诊断类要素的要素属性即是诊断,选穴、配穴和定穴类要素的属性是穴位选择,从针具到出针的5个类型属于针刺操作,最后两个类型属于治疗规划。每个类型中的任意要素都是一个通过执行一种或多种思考方式、操作方法或计划方案从而获得某种结果的活动,这些活动因有共同的目的而被归为同类。比如诊断类要素的共同目的即是为患者做出诊断。各类要素的具体描述见表 1。

|

在上述11个要素类型中,有5个类型一般无法筛选出关键针刺要素。其一是诊断类要素,它们是决定真针刺方案和疗效的基石,并通过真针刺方案间接决定安慰针刺对照的方案,但诊断类要素本身不产生效力,依托真针刺就同时产生特异和非特异效力,反之依托安慰针刺就只产生非特异性效力,因此诊断类要素无法筛选出关键针刺要素。其二是定穴类要素,它们通过连接其前后的要素(比如选穴和进针)发挥效力,但自身并不能决定是产生特异还是非特异性效力,因此无法筛选出关键针刺要素。三、四、五是留针、治疗次数和间隔时间,这3类要素的作用都是加强前置要素所产生的效力且都与时间的积累有关,对于它们来说,同样的一个要素,在真针刺干预中会同时加强特异和非特异性效力,在安慰针刺对照中则只加强非特异性效力,因此也无法筛选出关键针刺要素。同时,由于非特异性效力也会随着治疗时间的增加而累积[32-33],为保证和真实干预产生相同的非特异性效力,这3类要素在安慰针刺对照中需要和真实干预保持一致。

除此5类外,参考国内相关研究[8],其余6个要素类型则能够筛选出关键针刺要素。其中的要素在应用时自身可以独立产生效力,比如选穴和配穴两类要素通过得到的穴位产生效力,针具、进针、行针和出针类要素通过刺激量产生效力[31, 34],它们中同样的一个要素在真针刺中产生特异性效力,在安慰针刺中也会产生,此时该要素就成为了关键针刺要素,其所属的要素类型必须从安慰针刺对照中剔除或改成同一类型中不产生特异性效力的要素,因此这几个类型的要素都可以筛选出关键针刺要素并作为被剔除或修改的对象参与安慰针刺对照的设计。

3 目前ERCT中的要素类型和关键针刺要素ERCT试验以国外居多,由于它们的方法学质量普遍较高[35],学习者众多。但是,可能由于国外研究者对针刺疗法的认识并不全面[9],对于针刺要素,目前ERCT很少对诊断类要素,定穴类要素中的揣穴,进针类要素中的透皮法、方向、角度,行针类要素中除得气以外的内容以及出针类要素进行报告[36-37]。基本只对选穴和配穴类要素、选针具类要素、进针深度、得气、留针类要素、治疗次数以及间隔时间类要素进行关注[38]。其中,后3类要素不产生关键针刺要素,其余的要素中当前的ERCT会把通过选穴和配穴获得的与疾病相关的穴位,普通或更粗直径且针尖锋利的针具,浅刺以下深度的进针类要素以及得气当作关键针刺要素[5],相应的安慰针刺对照则是从与疾病无关的穴位和非经非穴中选择针刺点位并用较细或尖端圆钝的针具施以浅刺或不透皮针刺的干预[5, 38]。这种对于要素类型和关键针刺要素的认识有其合理之处,在一些试验中能够验证针刺疗法的特异性效力[39-40],但问题在于,采用同样的认识,一个试验验证了针刺的特异性效力[41],但当其他研究相同疾病的试验在真针刺中改变了部分穴位、改变或者不改变真针刺的刺法,同时为适应真针刺方案改变了安慰针刺对照的刺激点,加深了一点安慰针刺中的进针深度(仍属浅刺),但同样不追求得气,在同样的疾病中却只能得到针刺疗法没有特异性效力的结果[42-43]。而且出现这种情况的不止一类疾病[44-45],其中不乏世界卫生组织认可的针刺适应证[46]。

造成上述结果的直接原因,一方面可能是真针刺干预没发挥出特异性效力,一方面可能是安慰针刺对照没有剔除特异性效力,也可能两方面同时存在。但无论何种情况,其根源都在于当前ERCT纳入针刺要素和筛选关键针刺要素的不准确。比如,不刺入和浅刺实际上是传统针刺疗法中的一部分[27],尤其后者颇为常用[24, 38],且得气的要求也并不适用于所有疾病和操作[47],因此不刺入、浅刺以及不得气在某些疾病中就会是产生特异性效力的关键针刺要素,不该应用在安慰针刺对照中。此外,当前的ERCT中很少有对诊断类要素,定穴类要素中的揣穴,进针类要素中的透皮法、方向、角度,行针类要素中除得气以外的内容以及出针类要素在真针刺和安慰针刺对照中情况的报告[36-37]。其中,以揣穴法为例,因为它可以确定穴位的真实位置并调动穴位处的气血[20],缺乏对揣穴法应用的报告[3, 36-37, 39, 48-50],意味着当前的ERCT中可能缺失了“揣穴”通过把真正的穴位和进针准确的连接起来所产生的效力。

综上,为优化当前的ERCT,需要在设计时依照疾病情况和试验需要尽量准确地纳入各类型中的针刺要素并从中确定关键针刺要素。但每个类型的要素都各有特点且内容繁复,解决这一需求并不容易。为此,文章试提出包含6个环节的设计针刺ERCT的设计框架,以期有助于满足这一需求。

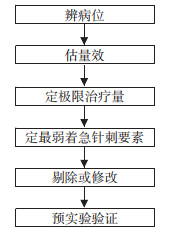

4 设计框架的主要内容和意义该框架包含6个环节,见图 1。1)辨病位,即以辨病位为核心确定纳入试验设计中的要素。2)估量效,即预估纳入试验设计的针刺要素的作用量和治疗量的相对大小。3)定最大治疗量,即确定产生相对最大的治疗量的针刺要素构建的针刺干预方案。4)定最弱关键针刺要素,即产生相对最小的治疗量的针刺干预方案中所包含的关键针刺要素。5)剔除或修改,即在产生最小治疗量的针刺干预方案基础上,剔除“最弱关键针刺要素”所属的要素类型或用作用量更小或无法产生作用量的要素进行替换。6)预实验验证,在动物实验中验证安慰针刺对照相比于产生最小治疗量的针刺干预是否表现出生理惰性,在临床预试验中验证产生极限治疗量的针刺干预的效力和安慰针刺对照的施盲效力。

|

| 图 1 设计框架中的6个环节 Fig. 1 Six segments in the design framework |

病位指疾病发生的部位或场所,也是方药、针灸等作用的靶点[47]。“辨病位”是针灸辨证论治的起点,是各种针灸疗法的最终落脚点,辨病位是针灸临床诊疗的核心[47]。通过辨病位,能提纲挈领地抓住其余的各类要素,使它们不遗漏于真针刺干预方案中。病位虽然只是诊断类要素所能获得的结果之一,但只有确定病位后,整个诊断活动才有了继续进行的理由,分析病因、证候等结果才有意义和抓手,所得到的治疗才能有的放矢。

中医的病位不一定是西医所指的疾病部位[51],五体(皮、肉、筋、骨、脉)[52]、九窍、经络、穴位、脏腑、气、血、髓、津、液、神皆可成病位。这些部位有的具有实体,代表着机体表里横向的层次[53],有的则更接近功能系统[54],但它们每一个都通过经络系统间接地与部分腧穴相连或通过“通应”直接与部分腧穴腧穴“感通”[47]。其中经穴和奇穴与上述组织和系统的联系始终存在,阿是穴则只有在上述组织和系统成为病位后,穴位或非经非穴随之发生敏化才能转变而来,既能反映疾病也增强穴位的疗效。因此辨病位可以指导属于穴位选择的要素应用。在指导完诊断和穴位类要素的应用后,根据《灵枢·九针十二原》《素问·刺要论篇》《素问·刺齐论篇》《素问·调经论篇》及《灵枢·官针》中的“气至而有效”、九针、九刺、十二刺、五刺等内容,辨病位可以继续指导属于针刺操作的要素[53]。

对于病位具体固定的疾病,比如腰痛,病位在腰部,归经主要为膀胱经、肾经,根据“经络所过,主治所及”的理论,可选择腰部的膀胱经腧穴,其中尤以气海俞、大肠俞两穴为特效,同时,《五总穴歌》中言“腰背委中求”,故还可按照循经远取和对症取穴的原则取委中穴。腰部的穴位和委中穴,一般可选择常用直径(0.25 mm)的针灸针爪切斜向腰椎进针1~1.5寸(同身寸,下同);根据“气至病所”的理论,得气后,腰部穴位行针可令针感向周围扩散,委中穴行针可令针感向下肢走行。若提前诊得局部有肌肉紧张,则根据“针至病所”和“气至病所”的理论,进针后视肌紧张程度先刺至肌肉表层或刺入肌肉里(不刺透);若有结节,可以视结节大小选择常用直径(0.25 mm)或较粗(比如0.3 mm)的针灸针直刺或斜刺向结节,进针后视结节紧张程度确定是先刺至结节表面还是刺至结节内(不刺透)。刺至过于紧张的肌肉或结节表面则先行捻转平补平泻法,待针下松快,再进针至肌肉或结节内行针,得气后行提插或捻转泻法。

总的来说,辨病位是串起这11类要素的线,不同的病位串起的具体要素各不相同,但循着线总能不遗漏地把符合试验需要的要素都纳入试验设计中。

4.2 预估针刺疗法的治疗量和针刺要素的作用量的目的和实践思路在通过辨病位为核心的诊断确定纳入试验设计的针刺要素后,需要对纳入要素的作用量和治疗量的相对大小进行预估。只有这样,才有望设计出特异性效力最大的真针刺干预方案和没有特异性效力的安慰针刺对照。

治疗量是针刺治疗过程中针刺作用量的总和[34],在临床试验中,治疗量应当是针刺疗法特异和非特异性效力的总和,其范围介于最小针刺治疗量与针刺极限治疗量之间[55]。治疗量的产生有赖于穴位选择、针刺操作和治疗规划3个属性的要素的共同作用[31, 34]。如果说针刺操作产生的是刺激,即刺激量[55],穴位的特异性就是把刺激量作用在病位上的路径。路径有对、错、远、近、难、易的区别,选择错误的路径,刺激量再大也不可能产生作用量;选择最近的路径,则很小的刺激量也能产生作用。在临床试验中,每一份作用量都至少是一个合适的穴位配合一系列合适的属于针刺手法的要素所得,只有当作用量累计到一定程度,整个针刺疗法才能达到最小治疗量,而“得气”与“针感”则较最小治疗量所需的作用量还要更多,也处在最小治疗量和极限治疗量之间[55]。

理想状态下,预估治疗量和作用量的方法是参考从动物实验或临床试验中得来的针刺要素的作用量和治疗量在机体内的代谢情况和对相关疗效指标的作用[56],得到在某种疾病情况下,何种穴位配何种针刺手法和治疗规划能对何种指标产生多少影响,但以目前针刺量效研究的所积累的数据,此种结果尚难得到[34]。所能做的,是统合经典针刺理论回顾、动物实验数据、前期试验系统评价和Delphi专家共识法的结果,对针刺要素所能产生的作用量和治疗量的相对大小进行排序。所谓相对大小,是说在纳入的针刺要素的范围内进行比较,作用量的大小是相对于纳入的同类型的其它要素而做出的判断。

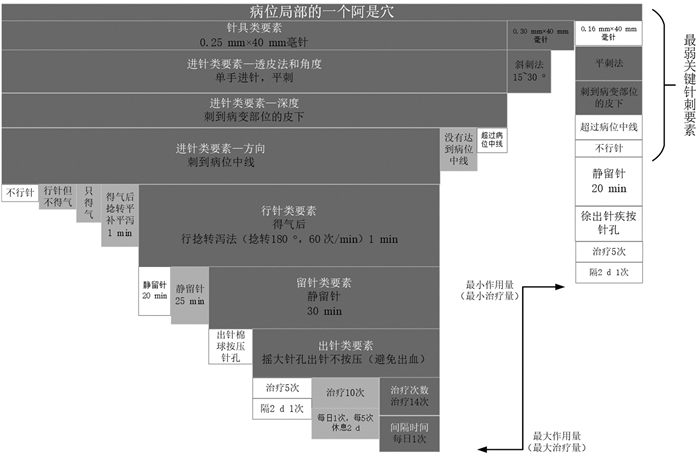

实践过程中,若除了选穴和配穴类要素外,属于针刺手法和治疗规划的每个要素类型中都只有一个要素纳入试验设计,就分析每个穴位配合上相同的针刺手法后所产生的作用量的相对大小,单个穴位分析完后,再分析不同穴位组合配合相同针刺手法所产生的作用量。若每个属于针刺手法和治疗规划的要素类型中都有不止一个要素纳入,则按照选针具、进针、治疗次数和间隔时间的顺序,先分析一个穴位配合不同针具所产生的作用量,再分析一个穴位使用一种针具配合不同进针要素所产生的作用量,以此类推,最后分析到不同间隔时间的作用量,见图 2;单个穴位分析完后,按相同的分析思路对各种穴位组合进行分析,直到分析完不同的穴位和穴位组合配合不同针刺操作所产生的作用量以及所形成的不同疗法的治疗量的相对大小。

|

| 注:此例试验设计中各要素类型下纳入的要素数量并不相同,比如进针深度只纳入了“刺至皮下”1个要素,行针类则纳入了5个要素。图中矩形的宽度代表同类型要素配合穴位后所得作用量的相对大小,越宽代表作用量相对更大,但只在同类型中比较相对大小,不同类型间矩形的宽度不作对比。矩形的长度没有特殊意义。图中深灰色的矩形都是作用量相对同类最大的针刺要素,浅灰色处于中间,白色的作用量则相对最小。图中以湿疹、血虚风燥为背景,以14 d为1疗程,给出了一个阿是穴配合属于针刺手法和治疗规划的要素后能获得的最小作用量,假设该方案只使用这一个阿是穴,那么这就是产生最小治疗量的针刺方案,其中静留针以上的要素皆为“最弱关键针刺要素”。 图 2 针刺要素作用量、治疗量示例 Fig. 2 Example of the quantity of action and treatment of acupuncture elements Exploration on optimal design framework for acupuncture explanatory randomized controlled trial based on acupuncture elements |

在分析过程中,文章认为有如下思路可供参考。在病位固定具体、可直接看见或触及的疾病(比如五体病)中,1)局部穴位得气不是必须的[47]。从“针至病所”的理论,毛刺、齐刺和扬刺等刺法(《灵枢·官针》)以及“病在皮中,针入皮中,无伤肉也”(《素问·刺齐论篇》)等原则可知。2)针刺朝向病所的比不朝向的要大。3)针刺深度没有超过病位深度的比超过的作用量大。4)针至病所的要比没有针至病所的作用量大。5)在针至病所或病位范围较广的情况下,病位局部针数多的比针数少的作用量大。参考“有病道远者,必先使气直到病所”的理论(《针灸大成·经络迎随设为问答》)可知。6)远部取穴时气至病所比没有气至病所作用量大。

在病位不具体,难以触见的疾病(如脏腑病)中,依据《灵枢·九针十二原》中“五脏有疾,当取之十二原”以及《灵枢·邪气脏腑病形》中“荥输治外经,合治内府”和“刺之有道乎……必中气穴,无中肉节”的理论,以及《灵枢·本输》全篇的内容可知:1)取特定穴的作用量比普通经穴和奇穴大;参考《灵枢·九针十二原》中“夫气之在脉也……皮肉筋骨,各有所处……病各有所宜。各不同形,各以任其所宜,无实无虚”以及《灵枢·邪气脏腑病形》中“病之六变者,刺之奈何……刺缓者,浅内而疾发针”的理论以及《灵枢·官针》中“病在脉,气少当补之者,取以鍉针于井荥分俞”的刺法可知。2)针刺病位不具体的病,进针、行针、留针和出针的要素需根据病位和五体的应象关系以及证候而定,当病位和证候合适时,浅刺乃至不刺入依旧能产生作用量,且针刺深度没超过病位深度的也比超过的作用量大,参考《灵枢·九针十二原》可知。3)得气比不得气的作用量大。4)完成补泻或平补平泻的作用量比未完成的多。5)气至病所的要比不气至病所的作用量大。

4.3 剔除或修改“最弱关键针刺要素”的应用举例当今安慰针刺对照中较易引人争议的就是浅刺、不透皮和不得气是否适合用于安慰对照的设置,或者说什么情况下这三者才适合[5]。究其原因,根本在于没有重视这3种属于针刺手法的要素配合哪些穴位能对何种病位产生作用量。但若按4.2节中所述,尽力对纳入试验的所有针刺要素的作用量进行预估,则可明了产生最小治疗量的针刺干预方案包含哪些要素,如图 2所示。再参考第3节中6个能产生关键针刺要素的类型,即选穴、配穴、针具、进针、行针和出针,即可了解其中属于“最弱关键针刺要素”的穴位和针刺手法以及两者配合在一起产生的作用量。如果这些针刺手法中包含不得气、浅刺或不透皮,则它们不能被用于安慰针刺对照,考虑到浅刺和不透皮已经是最浅的进针深度,且要素保留得越完整则安慰针刺对照的施盲效率越高[57-58],可在揣穴的指引下,在产生最小治疗量的针刺干预方案的基础上,选择替换针具以及更改穴位为非经非穴,而不要直接剔除这3种要素所属的类型。若属于最弱关键针刺要素的针刺手法中没有浅刺、不透皮和不得气3项,且这3项不属于作用量更大的要素,则未尝不可以之为安慰针刺对照;若这3项属于作用量更大的要素,就需要寻找比“最弱关键针刺要素”中的穴位特异性还差的穴位或非经非穴;比针刺手法刺激量还小的针刺手法,在辅助施盲工具的配合下参与安慰针刺对照的构建[59]。比如一个针对某个疾病的能产生最小治疗量的干预方案中的“最弱关键针刺要素”是多个经穴行鍉针点穴治疗,那么在考虑施盲的前提下,安慰针刺对照就可以是数量较少的非经非穴上行刺激更小的鍉针点刺或不刺激皮肤。

4.4 动物实验数据的积累和临床预实验的验证是优化ERCT的必要环节最后,在进入正式临床试验前,应当首先在动物实验中验证设计的安慰针刺对照是否符合生理惰性的要求。目前探索针刺效力、效果和机制的动物实验逐年增多,有目的的验证某些针刺要素是否符合生理惰性的研究尚显不足,但符合生理惰性是合格安慰针刺对照应该尽量符合的要求。由于非特异性效力的存在和医学伦理的要求,很难在RCT中验证生理惰性。以动物疾病模型为实验对象的研究则没有这些限制,且随着组学研究技术的进步以及动物疾病模型的丰富,探索针刺的治疗机制也变得越来越高效,因此有必要也有条件加强动物实验在验证安慰针刺对照生理惰性中的应用[60]。如果在动物实验中验证包含“最弱关键针刺要素”的真针刺干预方案在效力上优于安慰针刺对照和模型组,且安慰针刺对照和模型组相比差异无统计学意义,则支持该安慰针刺对照符合生理惰性。若动物实验验证没有通过,则从第一个环节辨病位开始重新设计ERCT方案,若通过,则再进行临床预实验对产生极限治疗量的真针刺干预方案的效力和安慰针刺对照的施盲效果进行验证,可以最大限度地规避安慰针刺对照产生特异性效力,是从根本上促进ERCT优化的方法。

5 不足与展望明确针刺要素的类型、名称、定义以及准确纳入针刺要素并筛选关键针刺要素对于优化ERCT中真针刺干预方案和安慰针刺对照均有重要意义。文章对于针刺要素的论述和观点限于见识,或有偏颇之处。对于提出的设计框架,其优势在于对辨病位和治疗量的重视和应用为纳入针刺要素和筛选关键针刺要素提供了两个可靠的依据,但该框架仍需要研究人员对针刺理论有足够认识且针刺操作趋于一致方能发挥最大作用,才不至于出现在确定纳入ERCT的针刺要素后无法预估它们治疗量的情况。最后,希望本文的内容能抛砖引玉,引发讨论,促进ERCT设计的优化和发展。

| [1] |

孟醒. 解释性随机对照试验针刺方案充分性的影响因素研究[D]. 北京: 中国中医科学院, 2022.

|

| [2] |

PATERSON C, DIEPPE P. Characteristic and incidental(placebo) effects in complex interventions such as acupuncture[J]. BMJ, 2005, 330(7501): 1202-1205. DOI:10.1136/bmj.330.7501.1202 |

| [3] |

EE C, XUE C, CHONDROS P, et al. Acupuncture for menopausal hot flashes: a randomized trial[J]. Annals of Internal Medicine, 2016, 164(3): 146-154. DOI:10.7326/M15-1380 |

| [4] |

WU X K, STENER-VICTORIN E, KUANG H Y, et al. Effect of acupuncture and clomiphene in Chinese women with polycystic ovary syndrome: a randomized clinical trial[J]. JAMA, 2017, 317(24): 2502-2514. DOI:10.1001/jama.2017.7217 |

| [5] |

刘佳惠, 马宁, 董旭, 等. 安慰针刺对照设计的研究现状及应用分析[J]. 上海针灸杂志, 2022, 41(3): 318-322. |

| [6] |

ZHU D, GAO Y, CHANG J L, et al. Placebo acupuncture devices: Considerations for acupuncture research[J]. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2013, 2013: 628907. |

| [7] |

COUSINS S, BLENCOWE N S, TSANG C, et al. Optimizing the design of invasive placebo interventions in randomized controlled trials[J]. British Journal of Surgery, 2020, 107(9): 1114-1122. DOI:10.1002/bjs.11509 |

| [8] |

孙承颐, 刘晓玉, 孙重阳, 等. DITTO框架及其对针刺临床研究中模拟针刺设置的启示[J]. 针刺研究, 2022, 47(12): 1118-1122. |

| [9] |

BIRCH S, LEE M S, KIM T H, et al. Historical perspectives on using sham acupuncture in acupuncture clinical trials[J]. Integrative Medicine Research, 2022, 11(1): 100725. DOI:10.1016/j.imr.2021.100725 |

| [10] |

KARJALAINEN T, HEIKKINEN J, BUSIJA L, et al. Use of placebo and nonoperative control groups in surgical trials: a systematic review and meta-analysis[J]. JAMA Network Open, 2022, 5(7): e2223903. DOI:10.1001/jamanetworkopen.2022.23903 |

| [11] |

王鹰, 陈以国. 影响针刺临床疗效诸要素[J]. 中华中医药杂志, 2017, 32(3): 1218-1221. |

| [12] |

项燕, 黄邵洪, 何锦园, 等. 针刺效力影响因素探讨[J]. 中华中医药杂志, 2019, 34(3): 927-930. |

| [13] |

MA P H, LIU X Y, LIU Z S, et al. The SHARE: sham acupuncture reporting guidelines and a checklist in clinical trials[J]. Journal of Evidence-Based Medicine, 2023, 16(4): 428-431. DOI:10.1111/jebm.12560 |

| [14] |

赵吉平, 李瑛. 针灸学[M]. 3版. 北京: 人民卫生出版社, 2016.

|

| [15] |

刘雅萍, 周炜, 薛茸丹, 等. 浅析"王居易经络诊察法"的临床应用[J]. 世界中西医结合杂志, 2022, 17(3): 482-485, 490. |

| [16] |

马克. 王居易经络诊察法临床应用体会[J]. 中国民间疗法, 2022, 30(17): 106-107, 117. |

| [17] |

唐萍萍, 鲍超, 许骞. 经络诊察的内涵演变[J]. 中华中医药杂志, 2022, 37(2): 959-962. |

| [18] |

张少杰, 刘冰. 张士杰古法针刺验案偶拾[J]. 中国针灸, 1999, 19(3): 176-178. |

| [19] |

王芳, 张贵锋, 刘耀岽. 《黄帝内经》"揣穴"的作用[J]. 河南中医, 2018, 38(2): 192-194. |

| [20] |

王芬, 方晓丽. 浅议"揣穴"在针刺操作中的重要作用[J]. 中国针灸, 2010, 30(5): 393-394. |

| [21] |

邓婷婷, 李子腾, 张昆, 等. 《黄帝内经》毛刺法治疗项背肌筋膜炎临床研究[J]. 针灸临床杂志, 2021, 37(8): 39-43. |

| [22] |

丁雅珊, 曹煜, 李兰媛, 等. 毛刺法合直刺股外穴等治疗股外侧皮神经炎26例[J]. 中国针灸, 2017, 37(5): 477-478. |

| [23] |

蔡建辉, 李洪涛, 吴振华, 等. 输刺结合痹祺胶囊治疗神经根型颈椎病的临床疗效观察[J]. 世界中医药, 2023, 18(13): 1892-1895. |

| [24] |

郭琴. 经筋辨证取穴浮刺法治疗慢性非特异性腰背痛的临床研究[J]. 当代医学, 2021, 27(28): 141-142. |

| [25] |

郭锋, 秦杨鹏, 王建强, 等. 傍针刺"小涌泉"为主治疗跟痛症16例[J]. 中国针灸, 2023, 43(4): 414. |

| [26] |

朱剑文, 公维军. 直针刺治疗浅表痛证[J]. 上海中医药杂志, 2001, 35(11): 35-36. |

| [27] |

王淑荣, 刘跟莉. 鍉针点穴配合肩三针在中风后肩手综合征患者中的应用研究[J]. 针灸临床杂志, 2022, 38(4): 37-40. |

| [28] |

卞金玲, 张春红. 石学敏院士针刺手法量学的概念及核心[J]. 中国针灸, 2003, 23(5): 287-289. |

| [29] |

黄馨云, 李璟, 顾侃, 等. 留针时间初探[J]. 中国针灸, 2019, 39(4): 445-450. |

| [30] |

张磊, 薛晓雪, 穆德建, 等. 针刺疗效与留针及针刺间隔时间关系的研究进展[J]. 天津中医药大学学报, 2021, 40(5): 666-673. |

| [31] |

刘超达, 秦晨阳, 李波漩, 等. 针刺手法量学中时间、频率、方向和深度的研究进展[J]. 针灸临床杂志, 2023, 39(2): 105-110. |

| [32] |

KAPTCHUK T J, HEMOND C C, MILLER F G. Placebos in chronic pain: evidence, theory, ethics, and use in clinical practice[J]. BMJ, 2020, 370: m1668. |

| [33] |

HO R S, WONG C H, WU J C, et al. Non-specific effects of acupuncture and sham acupuncture in clinical trials from the patient's perspective: a systematic review of qualitative evidence[J]. Acupuncture in Medicine, 2021, 39(1): 3-19. |

| [34] |

袁桃, 梁繁荣. 基于《黄帝内经》看针刺治疗量的现代意义与价值[J]. 现代医学与健康研究电子杂志, 2021, 5(19): 120-124. |

| [35] |

岗卫娟, 巩昌镇, 景向红. 中西方针刺随机对照试验的比较研究[J]. 中国针灸, 2022, 42(1): 3-7, 22. |

| [36] |

HERSHMAN D L, UNGER J M, GREENLEE H, et al. Comparison of acupuncture vs sham acupuncture or waiting list control in the treatment of aromatase inhibitor-related joint pain: a randomized clinical trial[J]. JAMA Network Open, 2022, 5(11): e2241720. |

| [37] |

ZHANG J L, QIN Z S, SO T H, et al. Acupuncture for chemotherapy-associated insomnia in breast cancer patients: an assessor-participant blinded, randomized, sham-controlled trial[J]. Breast Cancer Research, 2023, 25(1): 49. |

| [38] |

杜蓉, 关卫, 孟智宏. 安慰针效应对针刺研究影响浅析[J]. 天津中医药, 2021, 38(7): 947-952. |

| [39] |

SUN Y J, LIU Y, LIU B Y, et al. Efficacy of acupuncture for chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a randomized trial[J]. Annals of Internal Medicine, 2021, 174(10): 1357-1366. |

| [40] |

YANG J W, WANG L Q, ZOU X, et al. Effect of acupuncture for postprandial distress syndrome: A randomized clinical trial[J]. Annals of Internal Medicine, 2020, 172(12): 777-785. |

| [41] |

TU J F, YANG J W, SHI G X, et al. Efficacy of intensive acupuncture versus sham acupuncture in knee osteoarthritis: a randomized controlled trial[J]. Arthritis & Rheumatology, 2021, 73(3): 448-458. |

| [42] |

FOSTER N E, THOMAS E, BARLAS P, et al. Acupuncture as an adjunct to exercise based physiotherapy for osteoarthritis of the knee: randomised controlled trial[J]. BMJ, 2007, 335(7617): 436. |

| [43] |

SUAREZ-ALMAZOR M E, LOONEY C, LIU Y F, et al. A randomized controlled trial of acupuncture for osteoarthritis of the knee: effects of patient-provider communication[J]. Arthritis Care & Research, 2010, 62(9): 1229-1236. |

| [44] |

FLACHSKAMPF F A, GALLASCH J, GEFELLER O, et al. Randomized trial of acupuncture to lower blood pressure[J]. Circulation, 2007, 115(24): 3121-3129. |

| [45] |

MACKLIN E A, WAYNE P M, KALISH L A, et al. Stop hypertension with the acupuncture research program(SHARP): results of a randomized, controlled clinical trial[J]. Hypertension, 2006, 48(5): 838-845. |

| [46] |

世界卫生组织认可的64种针灸适应证[J]. 针刺研究, 2008, 33(3): 168.

|

| [47] |

田鸿芳, 韩德雄, 刘婧, 等. 以"辨病位"为核心构建针灸临床诊疗体系的思考: 以《针灸学》治疗篇为例[J]. 中国针灸, 2022, 42(3): 345-349. |

| [48] |

GAW A C, CHANG L W, L-C S. Efficacy of acupuncture on osteoarthritic pain. A controlled, double-blind study[J]. New England Journal of Medicine, 1975, 293(8): 375-378. |

| [49] |

XU S B, YU L L, LUO X, et al. Manual acupuncture versus sham acupuncture and usual care for prophylaxis of episodic migraine without aura: multicentre, randomised clinical trial[J]. BMJ, 2020, 368: m697. |

| [50] |

LEE Y S, KIM S Y, LEE H, et al. ACURATE: a guide for reporting sham controls in trials using acupuncture[J]. Integrative Medicine Research, 2023, 12(2): 100955. |

| [51] |

杨硕. 吴文尧教授谈中医的病位[J]. 贵阳中医学院学报, 2010, 32(6): 11-12. |

| [52] |

金亚蓓, 郑利芳. 浅谈《内经》五体针法及临床应用[A]. 2013浙江省针灸学会年会暨学术交流会, 中国浙江温州, 2013.

|

| [53] |

田鸿芳, 陈胤希, 周清辰, 等. 论"辨病位" 是针灸辨证论治的第一步[J]. 中华中医药杂志, 2015, 30(11): 3807-3810. |

| [54] |

张冀东, 王丹, 何清湖, 等. 基于红外热成像技术的中医脏腑解剖研究现状与分析[J]. 中华中医药杂志, 2020, 35(8): 4040-4045. |

| [55] |

李夏禹, 南茜, 杜宇征. 浅析针刺量-效关系[J]. 中医药学报, 2023, 51(5): 49-53. |

| [56] |

秦晨阳, 卓碧芳, 张梦龙, 等. 针刺手法量学研究进展[J]. 中医药学报, 2022, 50(5): 115-119. |

| [57] |

胡汉通, 胡天烨, 李邦伟, 等. 基于BMJ发表的一项关于针刺治疗偏头痛的随机对照试验探讨安慰针刺的优化[J]. 针刺研究, 2021, 46(7): 631-634. |

| [58] |

刘晓玉, 孙承颐, 孙重阳, 等. 外科安慰手术应用指南及其对针刺临床研究中假针刺应用的借鉴[J]. 针刺研究, 2023, 48(4): 404-410. |

| [59] |

FENG S, LI B, ZHANG H N, et al. Placebo control and its methodological issues on clinical trials of acupuncture therapy[J]. Chinese Acupuncture & Moxibustion, 2022, 42(4): 437-441. |

| [60] |

LANGEVIN H M, WAYNE P M, MACPHERSON H, et al. Paradoxes in acupuncture research: strategies for moving forward[J]. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2011, 2011: 180805. |

2. Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, Tianjin 301617, China

2024, Vol. 41

2024, Vol. 41