文章信息

- 石智尧, 任少键, 赵成功, 等.

- SHI Zhiyao, REN Shaojian, ZHAO Chenggong, et al.

- 国医大师王晞星内外合治放射性直肠炎经验撷菁

- Master of traditional Chinese medicine WANG Xixing's experience in the treatment of radiation proctitis by combining internal and external therapy

- 天津中医药, 2024, 41(4): 414-418

- Tianjin Journal of Traditional Chinese Medicine, 2024, 41(4): 414-418

- http://dx.doi.org/10.11656/j.issn.1672-1519.2024.04.02

-

文章历史

- 收稿日期: 2023-12-12

2. 山西省中医药研究院, 太原 030012

放射性直肠炎(RP)是指盆腔恶性肿瘤接受放疗后出现的肠道炎症。据统计[1],约超75%的患者放疗后会发生急性放射性直肠炎(ARP),若治疗不及时或治疗失误可转为慢性放射性直肠炎(CRP)。其发生机制主要为肠黏膜下血管受损,组织红肿、糜烂、肠壁增厚,肠道上皮细胞正常增生受到抑制,继而肠动静脉闭塞出现黏膜层及黏膜下层坏死,引发局部炎症及微循环障碍[2]。临床可表现为腹泻、腹痛、肛门灼痛、脓血便。严重者可见直肠狭窄、溃疡、瘘管、肠梗阻或并发肠穿孔等[3],极大程度降低患者的生活质量。目前西医主要采用抗炎、抗菌、止痛、黏膜保护及修复等对症治疗,但临床疗效短暂且不良反应大、易复发,不宜长期使用[4]。

王晞星教授系国医大师,首届全国名中医,二级教授,主任医师,博士生导师。国家中医药管理局中医肠疗重点研究室主任,倡导内外合治,创新中医肠疗技术,建立中医肠疗技术体系。该技术广泛用于肠道、妇科、肾脏等疾病,尤其对盆腔肿瘤放疗所致RP疗效突出。王教授研制出自主知识产权新药肠瑞灌肠剂,形成并推广RP中医诊疗专家共识,出版理论专著《中医肠疗》,为中医药治疗RP奠定基石。

1 执简驭繁浅谈“内外合治”理论“内外合治”作为中医学的重要治疗思想之一,其理论源于《黄帝内经》。《素问·至真要大论》中明确指出:“内者内治,外者外治”“从内之外者调其内,从外之内者治其外”为“内外合治”理论的形成和发展奠定了理论基础[5]。汉代张仲景在此基础上有所发展,他既重视内治,也强调外治,常常内治与外治结合以增强疗效。魏晋南北朝时期,《肘后备急方》开创大量简、便、廉、效的内外治法,为内外合治的发展奠定了坚实的基础[6]。中国现存最早的中医外科专著《刘涓子鬼遗方》全面总结了晋以前外科学经验和成就,治法多采用内外兼治、强调内外并重,推动了古代中医内外合治的发展[7]。唐代孙思邈所著《千金要方》为后世内外合治提供了丰富的实践经验[8]。宋代在官方主导的医政改革下,大量医籍被系统整理和校对,内外合治法进入新一轮的发展、创新。金元时期,以金元四大家为代表的医家,从各自角度总结论述学术思想和临证经验,不断丰富了中医内外合治法的理论内涵。明清时期,中医“内外合治”思想趋于完善,明代李时珍《本草纲目》以辨治实用为基础,强调内治、外治并重,探索出许多积极有效的内外并治措施[9]。清代吴师机在《理瀹骈文》中提出:“外治之理,即内治之理,外治之药,亦即内治之药。所异者,法耳”,阐明了内治与外治原理的一致性[10]。随着现代多种治疗方法的引入,“内外合治”在治疗疾病,治疗手段和应用范围上都有所拓展。

2 RP的病因病机RP系由放射线损伤直肠黏膜导致的肠壁出血性疾病。中医古籍文献中并无相关记载。但根据其临床表现及特征分析,应归属“便血”“肠风”“脏毒”“肠澼”“泄泻”“下痢”等范畴。王晞星教授认为放射线属于“火热毒邪”,在杀灭肿瘤细胞的同时灼伤肠腑血络,致热壅肉腐、肠道湿热,可进一步影响肠腑传导及气机升降功能。湿热热毒灼伤血络,故见里急后重、下痢鲜血之症。如《素问·至真要大论》曰“诸呕吐酸,暴注下迫,皆属于热”,《诸病源候论·伤寒脓血痢候》言“热毒伤于肠胃,故下脓血如鱼脑,或如烂肉汁,壮热而肠痛”;肠腑不通、气机升降逆乱故见腹痛、腹胀、肛门下坠之症。癌毒日久、加之放射线火毒之邪伤及脾胃,可影响中土运化水谷气血,气血乏源、清阳不升可见疲乏无力、面白神倦、畏寒泄泻之症。此时病情往往由实转虚,出现寒热虚实夹杂证[11]。后期病情进一步发展可累及肝肾,出现肝肾阴虚、命门火衰表现,临床可见肠道狭窄、瘘管和肠梗阻等。故而王教授认为RP病位在肠腑,涉及脾胃,久则可累及肝肾[12]。病理因素涉及“火、热、湿、毒、瘀、虚”。病初伤及气血,久则累及阴阳。病机总属本虚标实、寒热错杂、瘀滞互见。

3 内治法王晞星教授根据盆腔恶性肿瘤放疗后所致RP之发展病程及临床特点,分3期辨证论治RP。王教授认为放疗损伤,肠腑热毒为致病之始,治以清利湿热、凉血解毒。当RP继续发展可致脾胃虚弱,运化失常,此为发病之渐,治以益气健脾、寒热同调。若RP病久不愈、缠绵反复甚至出现坏病时,提示病变已累及肝肾,治以滋养肝阴、温补命门。

3.1 放疗损伤,肠腑热毒为致病之始——当清利湿热、凉血解毒放射治疗具有穿透性、携带辐射及高热量,类似中医“热毒”之邪。在破坏及杀灭肿瘤细胞的同时,也销蚀人体正气。加之盆腔恶性肿瘤患者肠腑虚弱,对放射线极为敏感,可进一步影响肠道腐熟、泌别及传导功能。火热毒邪一方面内入营血、灼伤脉络、动血妄行[13];另一方面蒸腾肠液、逼津外泄,湿与热内外合邪则形成肠道湿热证。临床可见便鲜血、里急后重、排泄黏液或脓血等症。肠道湿热日久可影响下焦气化、引发气机升降功能异常,形成肠道气滞证,典型表现为腹痛、腹胀等症。“热之所过,血为之凝滞”“气停则血停”,热毒与气滞均可致血液凝滞成瘀,临床可以见到盆腔恶性肿瘤放疗后易出现凝血功能异常。因此放疗损伤,肠腑热毒为致病之始。

因此,王晞星教授认为对于ARP或RP初期应清利湿热、凉血解毒,佐以理气、活血、止血、化瘀之法。此时王教授常根据患者热与湿的关系,灵活应用白头翁汤、芍药汤、葛根芩连汤、槐花地榆汤等为主方化裁加减。若便血较多者可加用凉血止血之药如炒槐花、侧柏炭、地榆炭;收敛止血之药如仙鹤草、白及;补血止血之药如三七;便下脓血伴腹痛者加牡丹皮、赤芍、大血藤活血止痛;腹胀明显者加麸炒枳实、木香行气消胀;尿痛、尿急甚至尿血者加小蓟饮子。同时还需加白芍养血缓急止痛;加蜈蚣、全蝎、土鳖虫攻毒散结、抗癌消癥。

3.2 脾胃亏虚,运化失常为发病之渐——当益气健脾、寒热同调脾胃乃后天仓廪之本,主运化气血津液。脾旺可散精以实脏腑、充四肢,腑精神明不受邪扰。如《黄帝内经》言:“四季脾旺不受邪。”同时脾胃还主升降协调全身气机,以助精血运行。盆腔恶性肿瘤患者因癌毒克伐人体,留着经脉,使正气亏虚,加之放射线火毒之邪及其病理产物损伤中土脾胃,终致脾胃虚损、阳虚不化,与肠道湿热合病可出现寒热虚实夹杂证[14]。故而王教授言:脾胃素虚,中土运化失常为发病之渐。正如《脾胃论》曰:“形气俱虚,乃受外邪,不因虚邪,贼邪不能独伤人,诸病从脾胃而生。”况“若胃气一虚,脾无所禀受”,水谷精微流于下行而生飧泄;脾虚不能固摄可加重便血;长期腹泻失血可致津液亏虚,同时气随血失,出现气阴两虚之证。

因此,王晞星教授认为对于中期RP应益气健脾、寒热同调,佐以升提固摄、利湿养阴。临证常用半夏泻心汤合六君子汤、参苓白术散或补中益气汤等为主方化裁加减。若患者久泄不止、肛门坠胀则加防风、升麻、葛根等药升举清阳、敛降浊阴;若见食欲不振、恶心呕吐明显者加清半夏、竹茹、砂仁和胃止呕;若神疲乏力明显则加大黄芪剂量为90~120 g大补元气;若脾虚食少者加鸡内金、黄精健脾纳运;若患者泻下过多致气阴两虚明显,则加太子参、麦冬、生地黄益气养阴。

3.3 肝肾亏虚,命门火衰为难愈之因——当滋养肝阴、温补命门李梴《医学入门》云:“肝与大肠相通”。唐容川《金匮要略浅注补正》言:“肝主疏泄大便”,均说明肝与肠腑关系密切。“盖肾居五脏之下,为水火阴阳之宅,开窍于二阴”即表明肾开窍于二阴,肠腑的传导依赖于肾中元阳的温煦气化及肾中元阴的滋润濡养。当RP迁延不愈转为慢性时,病损常累及肝肾,出现肝肾阴虚、命门火衰之证。晚期可发展为肠道狭窄、深部溃疡、瘘管、肠梗阻及继发性恶性肿瘤等症状[15],严重影响患者的生活质量。

因此,王晞星教授认为对于CRP或RP晚期应滋养肝阴、温补命门,佐以益气养血、补骨生髓。临证常用六味地黄丸合附子理中汤、四神丸等为主方化裁加减。若患者贫血严重者则加淫羊藿、补骨脂、黄芪益精血;若泻下清稀过多者加醋五味子、煨肉豆蔻温涩止痢;若肝肾阴伤明显者则加二至丸滋养肝肾之阴。当出现肠道狭窄、深部溃疡、瘘管或继发性恶性肿瘤等病变时,提示病情往往已至末期。此时患者往往真阳不足、命门火衰,临床可见神衰欲寐、四肢厥逆、面色苍白、脉虚弱无力之症。王教授常用12~30 g附子鼓舞肾中元气,《本草备要》称其:“能引补气药恢复散失之阳;引补血药以滋补不足之真阴;引发散药开腠理,以逐在表之风寒;引温暖药达下焦,以祛在里之寒湿”,同时加干姜6 g可回阳救逆。除此之外,还可酌加阿胶、龟板等血肉有情之品滋补精血。同时可予少许陈皮等理气药,以防滋腻之品阻碍气机。

4 外治法《理瀹骈文》云:“外治之理,即内治之理;外治之药,即内治之药,所异者,法耳。”《丹溪心法》云:“有诸内者,必形诸外。”王晞星教授认为治疗RP当内外治并重,二者结合治疗。临床中常用外治法如中药灌肠、针灸、中药敷贴、耳穴压豆、中药熏洗等。

4.1 中药灌肠治疗——肠瑞灌肠剂中药灌肠滴入可增加药液与大肠病变部位的接触面,使之直接吸收,减少药物对肝脏的损伤,是外治法中治疗RP之最优方案[16]。王晞星教授根据多年诊治RP经验创制肠瑞灌肠剂。药物组成包括地榆、三七、儿茶、白及、仙鹤草、阿胶、大黄等,其功效为解毒清热、祛腐生肌、凉血止血。使用方法为将与肛温相一致的100 mL左右药液通过插管深入15~20 cm至乙状结肠内,30 min缓慢滴入,可减少局部刺激、增加药效时间。灌肠后嘱患者卧床休息2~3 h,每日1次。王晞星教授及其团队通过动物实验及分子生物学研究证明肠瑞灌肠剂可通过下调水通道蛋白1(AQP1)、血管内皮生长因子(VEGF)、白细胞介素-1β(IL-1β)、核因子-κB(NF-κB)等分子信号表达,实现抑制肠道炎症反应、促进肠道血管新生及黏膜修复的目的,从而治疗RP[17-19]。

4.2 其他治疗王教授针对RP住院患者,还常应用针灸、耳穴压豆、中药熏洗等外治方法治疗。相关研究证实,针灸具有调节气血、疏通经络的功效,在临床治疗RP中显示出了一定的疗效[20]。选取天枢、足三里、三阴交、下巨虚等穴位进行穴位埋针、穴位注射可预防ARP的发生[21-22]。除此之外,还有学者研究表明通过艾灸[23]、耳穴压豆[24]、中药熏洗[25]等治疗,RP在一定程度上均有缓解。但总体来讲,目前相关研究较少。今后仍需通过临床大样本观察总结,为采用中医外治法治疗RP提供更为可靠的数据支持。

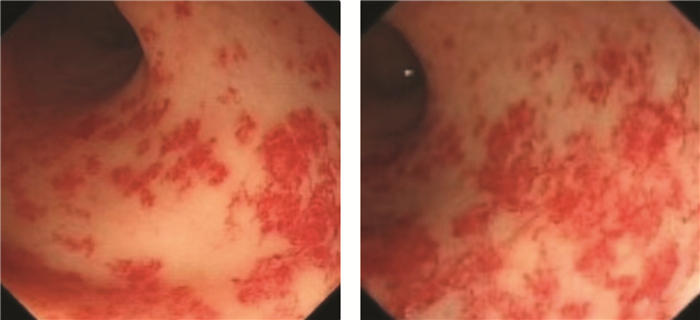

5 典型病案患者女性,61岁。2021年9月23日初诊。主诉:发现宫颈鳞癌8月余,放化疗后;发现脓血便1月余。现病史:患者于2021年1月腹痛行宫颈活检示:宫颈中分化鳞癌(包括阴道前、左右壁),诊断宫颈癌ⅡA期,患者拒绝手术治疗。遂行放疗外照射28次,内照射10次,同步紫杉醇+多西他赛化疗2周期,过程顺利。2021年8月起出现脓血便,就诊于本院行结肠镜显示(图 1):直肠至乙状结肠黏膜发白,血管网消失,可见密集新生毛细血管呈簇状漂浮样分布,散在自然出血;余结肠未见异常。内镜诊断为放射性肠炎伴出血。刻下症见:大便1 d 5~6行,质稀不成型,脓血便,排便无力、排不尽感,肛门憋胀疼痛。神疲乏力,畏寒,纳可,入睡困难,夜间排尿不畅。舌红苔淡黄,脉细弦。西医诊断:宫颈鳞癌放疗后RP;中医诊断:便血(脾胃虚弱、寒热错杂证)。治以益气健脾、寒热同调。处方:半夏泻心汤化裁加减。清半夏10 g,黄连10 g,黄芩10 g,炮姜10 g,党参片10 g,土茯苓30 g,麸炒薏苡仁20 g,地榆50 g,白头翁50 g,生地黄炭30 g,醋五味子10 g,麸炒枳壳10 g,当归6 g,石菖蒲10 g,制远志20 g,生龙骨30 g,牡蛎30 g,甘草6 g。20剂,水煎服,每日1剂,早晚两次空腹温服。同时嘱患者外用肠瑞灌肠剂(血竭粉1 g,地榆10 g,仙鹤草15 g,三七粉3 g,阿胶6 g,生大黄3 g,白及3 g)直肠滴入治疗,每日1次。用法:以生理盐水100 mL溶解,药液温度(39.0±0.5)℃、插管深度15~20 cm,滴入时间30 min。

|

| 图 1 2021年8月结肠镜检查结果 Fig. 1 Colonoscopy results in August 2021 |

2021年10月12日复诊,内外合治20剂后睡眠、排尿不畅明显改善。大便仍1 d 5~6行,便血量多,纳一般,眠可,小便调,舌淡红苔白,脉虚细弦。原方去石菖蒲、远志、生龙骨、牡蛎、土茯苓;加重党参20 g,醋制乌梅10 g,石榴皮45 g,仙鹤草30 g,地榆30 g,槐花30 g,继服20剂。并嘱患者继续外用肠瑞灌肠剂直肠滴入治疗。

2021年11月18日3诊:继服20剂后,大便次数减少,便血量减少。食欲改善,眠可,小便调,舌淡红苔黄,脉弦。新增神疲乏力、双下肢乏力、腰骶区酸胀等症状,在守方治疗的基础上加黄芪60 g,墨旱莲30 g,女贞子30 g,继服20剂。并嘱患者继续外用肠瑞灌肠剂直肠滴入治疗。

2021年12月23日4诊:患者诉乏力症状大为好转,余症状基本缓解。大便1 d 2~3行,偶带血,纳眠可,小便调,舌淡红苔黄,脉弦。辅助检查:行结肠镜显示(图 2):溃疡缩小变浅、出血减少。故嘱患者继续内外合治以巩固治疗。随访半年,患者病情稳定。

|

| 图 2 2021年12月结肠镜检查结果 Fig. 2 Colonoscopy results in December 2021 |

按语:患者因宫颈鳞癌放疗致RP,因脓血便1月余就诊。症见脓血便,肛门憋胀疼痛,大便质稀不成形,排便无力,神疲乏力,畏寒,结合舌脉属脾胃虚弱、寒热错杂证。肿瘤生长耗竭人体正气,致脾胃亏虚、正气不足,湿浊热毒乘虚而入,脂络受损则便下脓血便,此为患者发病的主要病机。故治疗以益气健脾、寒热同调为主,方以半夏泻心汤加减。同时外治肠瑞灌肠剂,达清热解毒,去腐生肌,凉血止血之效。方中清半夏和胃散结,炮姜温中止血,黄芩、黄连泄里热以和阳开痞,与半夏、炮姜同用,可达寒热平调、辛开苦降之效。以党参益气养血生津;薏苡仁、土茯苓利水渗湿;五味子收敛固涩、健脾止泻;地榆、白头翁、生地炭清热凉血;石菖蒲、制远志、生龙骨、牡蛎养心安神。2诊睡眠、排尿不畅明显改善,故去石菖蒲、远志、生龙骨、牡蛎、土茯苓,大便仍1 d 5~6行,便血量多,故重用党参补中益气、养血生津,配醋制乌梅、石榴皮、仙鹤草以涩肠止泻,用地榆、槐花达以凉血止血。3诊时,大便次数减少,便血量减少,但新增神疲乏力,下肢乏力,腰骶酸胀等症,故加黄芪60 g。《本草纲目》称黄芪为“补药之长”,有益气升阳之效。墨旱莲、女贞子可滋补肝肾,治疗肝肾阴虚之腰骶酸胀。4诊患者乏力症状大为好转,余症基本缓解,肠道溃疡缩小变浅,出血减少,故嘱患者继续内外合治巩固治疗,如此可平调寒热、补虚泻实,以和其阴阳,稳定病情。

6 结语实践证明,内外合治RP是提高疗效、防止复发的有效手段。在盆腔恶性肿瘤放射诊疗后出现直肠炎的治疗过程中,王晞星教授始终坚持整体观念及辨证施治,坚持内服与外治并重、内外合治、标本同治。王教授从内分3期辨证论治RP:初期肠腑热毒蕴结,治以清利湿热、凉血解毒,代表方白头翁汤、芍药汤、葛根芩连汤等;渐进期脾胃虚弱、寒热虚实错杂,治以益气健脾、寒热同调,代表方半夏泻心汤、乌梅丸合六君子汤、参苓白术散;晚期病情进一步恶化,出现肝肾亏虚、命门火衰之证,此时治当滋养肝阴、温补命门,代表方六味地黄丸合附子理中汤、四神丸。同时,给予患者肠瑞灌肠剂直肠滴入治疗,并根据患者自身情况,选用针灸、艾灸、耳穴压豆、穴位注射或穴位埋针等外治疗法。内外同治,药证契合,疗效颇佳。

| [1] |

ANDREYEV J. Gastrointestinal symptoms after pelvic radiotherapy: A new understanding to improve management of symptomatic patients[J]. The Lancet Oncology, 2007, 8(11): 1007-1017. DOI:10.1016/S1470-2045(07)70341-8 |

| [2] |

王毓国, 秦丽, 窦永起. 放射性直肠炎的中医临床与实验研究进展[J]. 解放军医学院学报, 2016, 37(2): 198-201. |

| [3] |

PAQUETTE I M, VOGEL J D, ABBAS M A, et al. The American society of colon and rectal surgeons clinical practice guidelines for the treatment of chronic radiation proctitis[J]. Diseases of the Colon and Rectum, 2018, 61(10): 1135-1140. DOI:10.1097/DCR.0000000000001209 |

| [4] |

CHEN W P, MA Q L, YANG L M, et al. Curative effects of montmorillonite powder combined with dexamethasone on acute radiation enteritis[J]. American Journal of Translational Research, 2021, 13(6): 7270-7275. |

| [5] |

陈硕. 《黄帝内经》外治理论与应用[D]. 沈阳: 辽宁中医药大学, 2016.

|

| [6] |

冯露. 《肘后备急方》外治法文献研究[D]. 北京: 北京中医药大学, 2021.

|

| [7] |

杨恩品. 浅析《刘涓子鬼遗方》的学术贡献[J]. 云南中医学院学报, 2013, 36(3): 79-81. |

| [8] |

许霞. 《备急千金要方》方剂剂型统计与分析[J]. 安徽中医学院学报, 2010, 29(1): 5-8. |

| [9] |

王鹏, 沈劼, 施圣杰, 等. 中医外治法历史源流与现代研究进展[J]. 南京中医药大学学报, 2022, 38(11): 990-999. |

| [10] |

孙占学, 李曰庆, 张丰川, 等. 中医外治法源流[J]. 中华中医药杂志, 2016, 31(11): 4416-4419. |

| [11] |

朱潇雨, 胡敏, 高晋生, 等. 王晞星教授从"寒热错杂"入手运用半夏泻心汤治疗放射性直肠炎经验[J]. 时珍国医国药, 2019, 30(3): 700-701. |

| [12] |

王晞星, 刘丽坤, 李宜放, 等. 放射性直肠炎(肠澼)中医诊疗专家共识(2017版)[J]. 中医杂志, 2018, 59(8): 717-720. |

| [13] |

刘佳佳, 薛美平, 王博, 等. 王晞星治疗放射性直肠炎经验[J]. 中国民间疗法, 2021, 29(8): 37-40. |

| [14] |

宁博彪, 刘佳佳, 刘泽静, 等. 王晞星治疗大肠癌临证经验[J]. 中华中医药杂志, 2020, 35(11): 5579-5581. |

| [15] |

VANNESTE B G L, VAN DE VOORDE L, DE RIDDER R J, et al. Chronic radiation proctitis: Tricks to prevent and treat[J]. International Journal of Colorectal Disease, 2015, 30(10): 1293-1303. |

| [16] |

连雅君, 吴梦瑶, 赵德智, 等. 中药灌肠治疗放射性肠炎的系统评价[J]. 世界中医药, 2021, 16(16): 2435-2444. |

| [17] |

许洁. 肠瑞灌肠剂通过抑制血管新生治疗放射性直肠炎的机制研究[D]. 太原: 山西省中医药研究院, 2017.

|

| [18] |

程林. 从NF-κB、VEGF信号通路研究肠瑞灌肠剂治疗放射性直肠炎的分子机制[D]. 太原: 山西省中医药研究院, 2017.

|

| [19] |

胡敏. 肠瑞灌肠剂调控AQP1及AQP3治疗放射性直肠炎的机制研究[D]. 太原: 山西省中医药研究院, 2019.

|

| [20] |

任凤霞, 王瑞辉. 针药结合治疗宫颈癌患者放射性直肠炎验案1例[J]. 中医药临床杂志, 2016, 28(9): 1259-1260. |

| [21] |

张江梅, 陈雪峰, 吴雪萍. 穴位埋针早期干预对宫颈癌急性放射性直肠炎的防治效果[J]. 中国中医药科技, 2020, 27(2): 311-312. |

| [22] |

钟富强, 阎慧君, 毕磊, 等. 穴位注射联合中药保留灌肠治疗急性放射性直肠炎疗效观察[J]. 辽宁中医杂志, 2019, 46(7): 1511-1513. |

| [23] |

席沙, 李军, 魏会珍, 等. 宫颈癌的中医外治法研究进展[J]. 环球中医药, 2018, 11(10): 1649-1652. |

| [24] |

钟敏钰. 耳穴压豆防治急性放射性肠炎50例[J]. 中国中医药科技, 2013, 20(1): 90-91. |

| [25] |

吴勇俊, 安佰平, 何秀云, 等. 中医药治疗放射性直肠炎的临床进展[J]. 四川中医, 2020, 38(7): 218-221. |

2. Shanxi Institute of Traditional Chinese Medicine, Taiyuan 030012, China

2024, Vol. 41

2024, Vol. 41