文章信息

- 刘国鑫, 于佳欣, 张向阳, 等.

- LIU Guoxin, YU Jiaxin, ZHANG Xiangyang, et al.

- 基于GC-MS和生物信息学研究丁香挥发油“启郁开闭”防治银屑病的成分及机制

- Composition and mechanism of Caryophylli Flos volatile oil against psoriasis based on GC-MS and bioinformatics

- 天津中医药, 2024, 41(5): 659-667

- Tianjin Journal of Traditional Chinese Medicine, 2024, 41(5): 659-667

- http://dx.doi.org/10.11656/j.issn.1672-1519.2024.05.19

-

文章历史

- 收稿日期: 2024-02-01

银屑病(Psoriasis)又名“牛皮癣”,是一种常见慢性复发性皮肤炎症性疾病[1],主要表现为边界清晰具有银白色鳞屑红色斑块,表皮增生是其常见的特征[2]。其发病原因涉及遗传、环境、年龄、性别等多个因素,中医认为可能与气血循环不畅,阴阳失衡等因素有关。因其易复发性、难治愈的特征,给临床预防和治疗带来了很大的困难[3]。

“启郁开闭”是中医理论中的一种治疗理念,强调通过调整体内的气血运行来平衡人体阴阳,从而达到治疗疾病的效果。银屑病被认为与免疫系统失调、炎症等因素有关,通过“启郁开闭”疗法可增强皮肤的气血供应、促进新陈代谢、降低炎症反应,有效减轻病症,缓解病情。

丁香是桃金娘科植物丁香(Eugenia caryophyllata Thunb)的干燥花蕾,味辛,性温。基于“辛能开腠理”和“辛通四气”等药性理论,近期研究发现,丁香在皮肤病、由菌类引起的炎症等疾病方面也表现出了明显的功效[4]。挥发油作为丁香的主要活性成分,是其味“辛”发挥作用的物质基础,其香气可以有效激活气血、缓解神经压力,抗炎抗菌的特性有助于消除皮肤表面细菌与炎症,起到治疗的效果。银屑病属于中医“白疕”范畴,气机外闭、湿热内蕴是其发生发展的关键。“启郁开闭”是本病的重要疗法,临床治疗常常配伍辛散之品开泄腠理,使气门开张、热气外达[5]。丁香挥发油“启郁开闭”疗法在治疗银屑病上具有一定的疗效,但其具体的药效作用机制仍有待进一步探索[6-7]。

本研究基于中药的“四气五味”理论,借助气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)和生物信息学等技术,对丁香挥发油“启郁开闭”治疗银屑病的物质基础和作用机制进行探索。采用分子对接技术验证物质基础与关键靶点的相互作用,同时利用GEO数据库芯片对关键靶点进行外部验证和ROC诊断分析,为银屑病防治和丁香的进一步开发利用提供理论参考和借鉴。

1 材料 1.1 仪器HP7890A-5975型GC-MS(美国安捷伦公司);98-1-B型电子调温电热套(常州迈科诺仪器有限公司);中草药粉碎机(江阴市丰鑫机械制造有限公司);标准玻璃挥发油提取器(上海满贤经贸有限公司)。

1.2 药材与试剂丁香(产地广西,批号193090101)购于哈尔滨市三棵树药材市场,经史伟国教授鉴定为桃金娘科蒲桃属丁香植物;蒸馏水(实验室自制);正己烷(济南创世化工有限公司)。

2 方法 2.1 挥发油的提取参照《中国药典》(2015版)中规定的方法进行提取,将准备好的60 g丁香粉末,装入2 000 mL圆底烧瓶中。并加热至微沸状态,微沸状态保持约5 h,得黄色澄明液体,即为挥发油。

2.2 GC-MS测定 2.2.1 气相色谱条件使用HP-5MS石英毛细血管色谱柱作为分离柱;氦气作为载气;载气流速为1.0 mL/min;进样采用分流进样方式,分流比为20∶1;进样口温度设置为:270 ℃。

2.2.2 质谱条件使用电子轰击离子源(EI)作为电离方式;电子能量为70 Ev;传输线温度280 ℃;离子源温度230 ℃;四级杆温度为150 ℃;质量扫描范围为50~650 amu;数据采集扫描模式为全扫描;溶剂延迟3 min[8]。

2.2.3 样品的测定及分析在质谱工作站中,使用计算机对分离完全的色谱峰进行分析,将色谱法与NIST08谱库进行比对[9-10]。

2.3 网络药理学研究 2.3.1 成分数据收集选取鉴定的丁香挥发油活性成分作为目标成分,在Pubchem数据库中以丁香挥发油成分的CAS号为检索词,得到其分子结构、化学式、中英文名称及Canonical SMILES格式,将其整理成Excel表格[11]。

2.3.2 活性成分筛选将“2.3.1”项下得到的Canonical SMILES号分别导入SwissADME平台,根据“类药五原则”(Li-pinski、Ghose、Veber、Egan、Muegge)筛选满足两个或两个以上条件的活性成分。

2.3.3 成分靶点获取将下载的SMILES格式文件导入Swiss Target Prediction数据库,选定研究物种为“智人(Homo sapiens)”,得到成分的对应靶点,将数据导入Excel表格中,整合、去重后得到丁香挥发油活性成分的作用靶点[12]。

2.3.4 疾病靶点获取采用GeneCards和DrugBank数据库,以“psoriasis”为关键词进行检索,合并两个数据库的靶点信息,删除重复值将结果导入Excel表格中,得到疾病相关作用靶点。

2.3.5 潜在作用靶点获取通过使用Venny 2.1.0在线作图平台,将活性成分和银屑病的预测靶点进行交集化处理,绘制韦恩图,得出两者的交集作为潜在的作用靶点。

2.3.6 网络模型构建及分析将“2.3.5”项下得出的潜在作用靶点导入Cytoscape 3.8.1软件中,构建“成分-靶点”网络,对网络进行分析,根据节点Degree、Betweenness、Closeness筛选出丁香挥发油防治银屑病的主要的活性成分。

2.3.7 蛋白质相互作用(PPI)网络构建及分析将潜在作用靶点输入STRING数据库并选择智人物种,获取蛋白交互作用信息,并保存节点信息导入Cytoscape 3.7.1软件中,筛选出关键靶点。通过UniProt KB数据库检索出各靶点的全称,并翻译成中文名称。

2.3.8 富集分析将筛选得到的关键靶点输入DAVID数据库中,设定物种为“智人(Homo Sapiens)”,进行功能富集(GO)与京都基因和基因组百科全书(KEGG)分析。

2.3.9 关键靶点外部验证及评估采用“psoriasis”作为关键词,从GEO数据库(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo)中获得基因表达数据。选择GSE13355和GSE30999数据集。GSE13355数据集包含包括58名银屑病患者和64名对照组的皮肤组织转录组表达数据。GSE30999包含85例银屑病患者皮损区和85个非皮损区组织样本的作为外部验证数据集。采用“ggplot2”R包对关键基因的表达水平进行可视化。采用“pROC”R包对PPI网络中的关键基因进行ROC曲线分析,以验证其准确性。AUC>0.7的中枢基因被认为对疾病诊断有用。

2.3.10 分子对接验证使用PubChem数据库导出活性成分的3D结构和PDB数据库导出关键靶蛋白的3D结构,并将两者导入AutoDock软件中的分子模拟模块进行分子对接分析,评估配体和受体的结合能。当结合能小于-5.0 kcal/mol时,表示配体和受体稳定结合,而结合能越低则表示分子结构的稳定性越高。

3 结果 3.1 丁香挥发油分析将丁香挥发油通过GC-MS分析,得到总离子流色谱图,见图 1。经质谱数据库检索及查阅文献,共鉴定出10种成分,见表 1。其中丁香酚含量最高,占总量的59.87%。

|

| 注:1,Eugenol;2,(-)-alpha-Copaene;3,beta-Caryophyllene;4,α-caryophyllene;5,gamma-Muurolene;6,alpha-amorphene;7,dCadinene;8,Acetyleugenol;9,2-Penten-1-ol,5-(2,3-dimethyltricyclo [2.2.1.02,6]hept-3-yl)-2-methyl-;10,Bicyclosesquiphellandrene。 图 1 丁香挥发油GC-MS总离子流图 Fig. 1 GC-MS total ion chromatogram of Caryophylli Flos volatile oil |

|

通过SwissADME平台对丁香挥发油成分进行验证,10种成分均满足“类药五原则”筛选条件,均为活性成分。

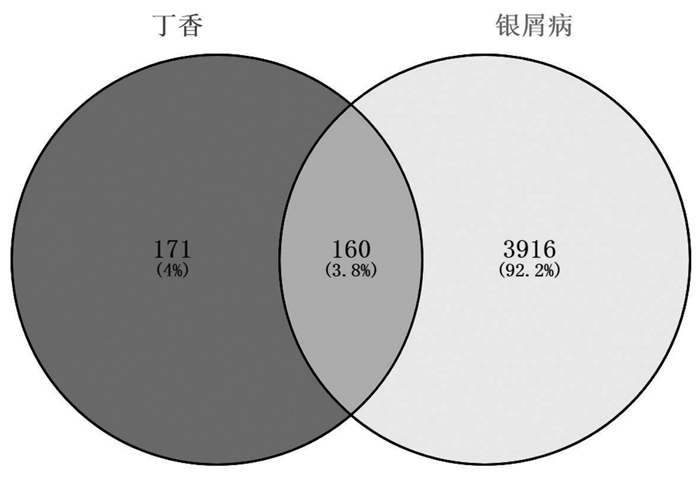

3.3 潜在靶点收集将在SwissTargetPrediction数据库中预测到的活性成分靶点保存到Excel表格中,10种活性成分共预测到丁香挥发油成分靶点331个。通过GeneCards数据库对银屑病靶点进行检索,得到疾病靶点4 076个。将活性成分和银屑病对应靶点分别输入Venny2.1.0平台,绘制韦恩图,两者共有的交集靶点有160个。见图 2。

|

| 图 2 成分、疾病靶点的韦恩图 Fig. 2 Venn diagram of components and disease targets |

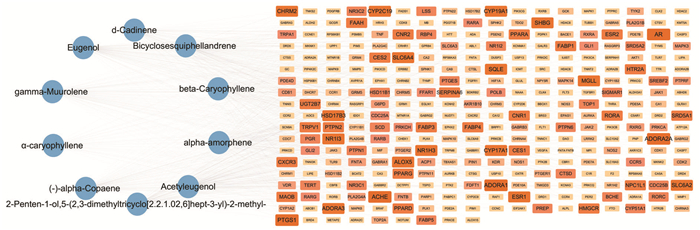

将化合物成分及其对应的疾病靶点导入Cytoscape 3.8.1软件,得到成分-靶点网络图,并对网络进行分析。结果显示,丁香酚、可巴烯、β-石竹烯、g-依兰油烯、α-紫穗槐烯、Δ-杜松烯、乙酸丁香酚酯、檀香醇、双环倍半萜烯、α-石竹烯均能与25个以上靶点相连接,同时丁香酚、可巴烯、β-石竹烯、g-依兰油烯、α-紫穗槐烯、Δ-杜松烯、乙酸丁香酚酯、双环倍半萜烯、α-石竹烯又可共同作用于靶点腺苷A1受体(ADORA1)与ADORA2A,揭示挥发油具有多成分和多靶点的综合调节特点。见图 3。

|

| 图 3 活性成分-作用靶点相互作用网络图 Fig. 3 Network diagram of active ingredient target interaction |

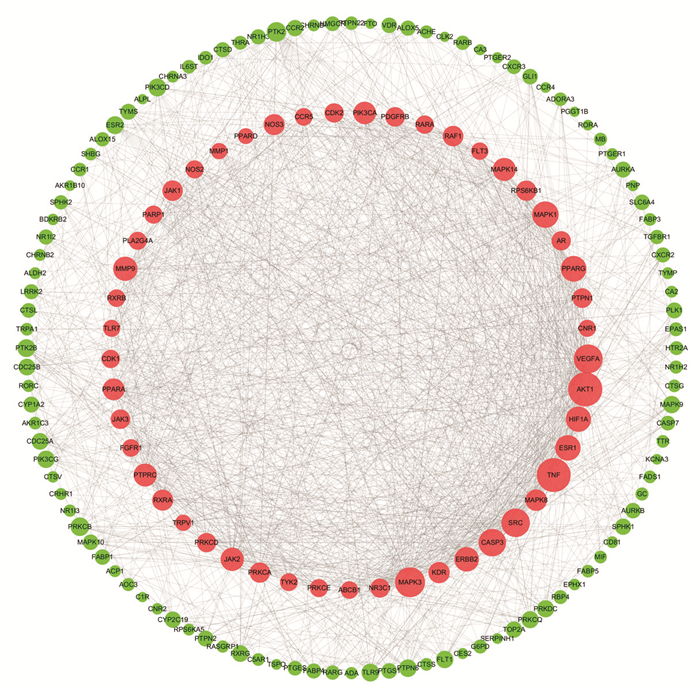

通过在STRING数据库中获取蛋白质相互作用信息,并使用Cytoscape3.7.1软件进行分析,构建PPI网络,见图 4。通过对网络图进行拓扑分析,发现该网络共有157个节点和1 408条边。根据高于连接度、介度和紧密度的中位数作为标准,筛选出了49个关键靶点,见表 2。这些关键靶点Degree值均在15以上,表明这些靶点至少能与15个其他靶点相互作用。针对这些关键靶点,再次构建PPI网络图。见图 5。

|

| 注:图中节点的大小代表度值的大小,红色代表关键靶点。 图 4 PPI网络图 Fig. 4 PPI network |

|

| 图 5 关键靶点PPI网络 Fig. 5 Core target PPI network |

根据输入的49个关键靶点,通过DAVID数据库进行GO分析,得到了共169个条目(P<0.05)。包括117个生物学过程、22个细胞组分和30个分子功能。通过绘制柱状图,选择了前15个数据进行展示,见图 6。根据结果分析,生物过程(BP)在信号传导、蛋白质磷酸化和细胞分化等方面显著富集;细胞组分(CC)主要涉及细胞质、胞液和细胞核等;分子功能(MF)主要集中在蛋白质结合、ATP结合和相同蛋白质结合等方面。

|

| 图 6 GO功能富集分析 Fig. 6 GO functional enrichment analysis |

利用DAVID数据库对交集靶点进行KEGG通路分析,以P<0.001为条件,共筛选出114条信号通路,对Count值前20条通路富集分析结果作气泡图,见图 7。由此可知,靶点数排名靠前的为癌症通路(Pathways in cancer)、磷脂酰肌醇激酶(PI3K)-丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶(Akt)信号通路(PI3K-Akt signaling pathway)等,丁香挥发油可以通过作用于不同的通路来防治银屑病。

|

| 图 7 KEGG通路富集分析 Fig. 7 KEGG pathway enrichment analysis |

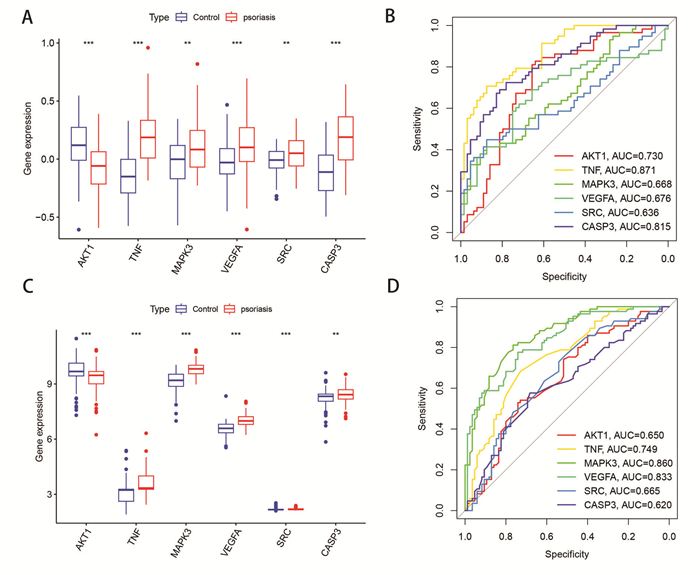

通过构建PPI网络,得到了6个关键靶点,分别是AKT1、肿瘤坏死因子(TNF)、丝裂原活化蛋白激酶3(MAPK3)、血管内皮生长因子A(VEGFA)、酪氨酸蛋白激酶(SRC)、胱天蛋白酶3(CASP3)。为研究这6个靶点是否在银屑病病发过程中具有差异,采用GEO数据库中的表达芯片进行了关键基因的外部验证。结果显示,6个关键靶点在GSE13355和GSE30999数据集表达均具有差异,说明该6个靶点在不同病人身上都起到了一定的作用,其中AKT1、TNF、VEGFA均在两个数据集中具有显著差异(P < 0.001),见图 8A和C。ROC分析是进行临床诊断试验评价最常用的方法。对6个靶点进行了ROC诊断分析,发现TNF在两个数据集中均有诊断价值(AUC>0.7),见图 8B和D。

|

| 注:A,关键基因在GSE13355数据集的表达水平;B,关键基因在GSE13355数据集的ROC诊断曲线;C,关键基因在GSE30999数据集的表达水平;D,关键基因在GSE30999数据集的ROC诊断曲线。 图 8 关键基因外部验证 Fig. 8 External validation of key genes |

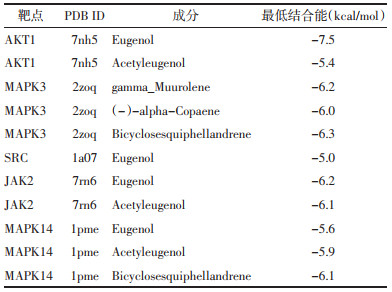

将药材成分中度值排名前5名的丁香酚、乙酸丁香酚酯、可巴烯、g-依兰油烯、双环倍半萜烯与度值排名前5名的潜在靶点AKT1、MAPK3、SRC、JAK2、MAPK14进行分子对接分析。见表 3。对接结果显示,活性成分与受体蛋白的结合能大部分小于-5.0 kcal/mol,这表明活性成分与受体蛋白之间具有较好的结合活性,其中双环倍半萜烯和MAPK14、丁香酚和JAK2最低结合能最小,稳定性最高。分子对接模式,见图 9。

|

|

| 图 9 AKT1与丁香酚、MAPK3与双环倍半萜烯分子对接模式图 Fig. 9 Docking patterns of AKT1 with Eugenol, MAPK3 with Bicyclosesquiphellandrene molecules |

李东垣在《脾胃论》中认为“凡药之所用,皆以气味为主”,四气和五味在药物发挥药效功能中发挥着重要的作用。明代名医缪希雍在《本草经疏》中提出:“五味之中,惟辛通四气”,因此辛味在“四气”中扮演着重要的角色。有研究指出挥发油成分是辛味的主要物质基础。银屑病是难治性皮肤疾病,无较好的治疗措施,并且病变皮肤腠理不张,限制外用药物的吸收,而辛味中药挥发油具有透皮促吸收的作用。现代研究发现,丁香挥发油具有抗炎之功效,对各种菌具有很强的抑制作用并具有一定的抗氧化性能[13]。因此,丁香挥发油治疗银屑病具有较好的潜力,但其药效机制有待进一步探索。

本研究基于GC-MS选取鉴别出丁香挥发油质量较高的10个成分,根据Gelmini等[14]和Ho等[15]的研究表明丁香挥发油含量较高的高的丁香酚、β-石竹烯分别具有阻断银屑病的关键靶点IL-17A/IL-17RA之间的相互作用能力和抑制细胞因子分泌的基础上发挥了显著的抗炎作用,在顽固的银屑病患者中观察到了显著临床改善。同时檀香醇也可以抑制金黄色葡萄球菌,在一定程度上预防细菌感染,减缓细胞氧化、抑制肿瘤[16]。王茜莎等[17]研究表明β-石竹烯等成分同时具有通过各种机制治疗炎症的作用。以上成分的存在都为丁香挥发油防治银屑病的实验提供了可行性。

PPI网络分析发现,AKT1、TNF、MAPK3、VEGFA、SRC、CASP3可能是治疗银屑病的重要靶点。GEO外部验证结果显示6个关键靶点在GSE13355和GSE30999数据集表达均具有差异,其中AKT1、TNF、VEGFA均在两个数据集中具有显著差异,TNF在两个数据集中均有诊断价值。

AKT1在银屑病皮损的表皮层高度活化,并导致AKT1等炎症因子的表达上调。这表明,通过调节AKT1的表达可以抑制细胞过度增殖,从而降低血清中炎症因子的表达,实现治疗银屑病的目标[18-19],寻常银屑病的发病与TNF水平升高及免疫功能低下有一定的关联。TNF是多种炎症性疾病的有效靶点,可以参与角朊细胞在表皮内的聚集,并对细胞的活化和增殖起到重要作用。进一步研究TNF在银屑病发病机制中的具体作用,有助于提高治疗效果和患者的生活质量[20-21]。银屑病皮肤的表皮增生与基底角质形成细胞增殖增加有关。VEGAF过度表达增加了基础角质形成细胞的增殖并且引起的银屑病皮肤以免疫细胞浸润为特征[22-23]。提高Caspase-3活性,降低Caspase-3蛋白的表达是银屑病治疗的靶点之一。这一发现有助于进一步了解银屑病的发病机制[24]。Src家族酪氨酸激酶等靶点与银屑病的相关性也已经有相关研究[25]。

KEGG富集结果表明,VEGF信号通路是一种促血管生成因子,通过作用于内皮细胞上的VEGF受体,参与血管内皮细胞的增殖、迁移和生长过程。从而表明VEGF抑制剂对银屑病有潜在的治疗作用[26]。Th17细胞分化信号通路也对银屑病的发展具有重要影响。Th17细胞是一类特定的免疫细胞,其分化和活化与银屑病的炎症反应密切相关[27]。

分子对接验证结果显示,丁香中的主要活性成分与核心靶点进行结合能力较好,其中双环倍半萜烯和MAPK3具有良好的对接活性,丁香酚和JAK2最低结合能最小,说明丁香挥发油的核心靶点与相应作用的化学成分有结合活性,可能为丁香挥发油的主要靶点[28]。分子对接研究结果与生物信息学研究结果一致,进一步证实了丁香挥发油治疗银屑病的机制是通过多成分、多靶点、多通路共同起效的。

综上,基于“四气五味”理论,丁香因其芳香温通之性,在治疗银屑病中具有较大的潜力和开发价值。本研究利用GC-MS技术,并结合网络药理学的方法,为丁香挥发油治疗银屑病的临床转化提供参考。

| [1] |

CINGÖZ K, GÜNDÜZ K, İNANıR I. Patients' knowledge about psoriasis and comorbidities; their participation in treatment decisions[J]. The Journal of Dermatological Treatment, 2021, 32(2): 212-214. DOI:10.1080/09546634.2019.1638880 |

| [2] |

CASCIANO F, PIGATTO P D, SECCHIERO P, et al. T cell hierarchy in the pathogenesis of psoriasis and associated cardiovascular comorbidities[J]. Frontiers in Immunology, 2018, 9: 1390. DOI:10.3389/fimmu.2018.01390 |

| [3] |

黄丹, 陈崑. 银屑病相关流行病学调查进展[J]. 诊断学理论与实践, 2021, 20(1): 48-52. |

| [4] |

杨冰, 李婷婷, 杨伊涵, 等. 丁香油抗炎镇痛效果的研究[J]. 绿色科技, 2017(20): 182-185, 189. |

| [5] |

韩冰莹, 王萍, 肖晓月, 等. 基于"一气周流"理论论治寻常型银屑病[J]. 中国中医基础医学杂志, 2024, 30(2): 326-328. |

| [6] |

李英嘉, 刘洪章. 丁香挥发油的研究进展[J]. 黑龙江农业科学, 2014(7): 148-151. |

| [7] |

美丽, 朱懿敏, 罗晶, 等. 丁香化学成分、药效及临床应用研究进展[J]. 中国实验方剂学杂志, 2019, 25(15): 222-227. |

| [8] |

马乐圻, 程子轩, 张玉函, 等. 紫苏、香附及其药对挥发油的GC-MS分析[J]. 广州城市职业学院学报, 2023, 17(1): 96-100. |

| [9] |

李力, 潘倩雯, 郭偲, 等. 不同方法提取肉豆蔻挥发油成分的气相色谱-质谱法分析[J]. 医药导报, 2019, 38(12): 1630-1634. |

| [10] |

李倩, 张凤晨, 张晓红, 等. 暴马丁香果实挥发油化学成分的GC-MS分析[J]. 沈阳药科大学学报, 2021, 38(5): 463-466. |

| [11] |

李书迪, 齐和日玛, 于景华, 等. 基于GC-MS和网络药理学研究七味广枣散挥发油防治心血管疾病的成分及机制[J]. 中成药, 2022, 44(5): 1656-1661. |

| [12] |

良良, 鲍布日额, 陈香梅, 等. 采用网络药理学方法预测苏格木勒-10治疗肾病综合征的机制[J]. 内蒙古民族大学学报(自然科学版), 2022, 37(3): 263-270. |

| [13] |

顾仁勇, 汪果利. 丁香精油抑菌及抗氧化作用研究[J]. 食品工业科技, 2007, 28(6): 80-81, 84. |

| [14] |

GELMINI F, BERETTA G, ANSELMI C, et al. GC-MS profiling of the phytochemical constituents of the oleoresin from Copaifera langsdorffii Desf. and a preliminary in vivo evaluation of its antipsoriatic effect[J]. International Journal of Pharmaceutics, 2013, 440(2): 170-178. DOI:10.1016/j.ijpharm.2012.08.021 |

| [15] |

HO T Y, LO H Y, LIU I C, et al. Rosmarinic acid ameliorated psoriatic skin inflammation in mice through the novel inhibition of the interleukin-17A/interleukin-17A receptor interaction[J]. Food & Function, 2022, 13(12): 6802-6812. |

| [16] |

谷可欣, 张天翼, 何泾正, 等. 檀香醇对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌USA300的抑制作用[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版), 2020, 46(5): 594-600. |

| [17] |

王茜莎, 杨威, 李明, 等. δ-榄香烯体内外抗肿瘤作用研究[J]. 中国药房, 2009, 20(9): 650-653. |

| [18] |

沈乐乐, 席建元, 孙立新, 等. 基于网络药理学及分子对接技术分析"半边莲-白花蛇舌草"药对治疗银屑病的作用机制[J]. 天然产物研究与开发, 2021, 33(12): 2136-2145. |

| [19] |

高思. 土槐丹四物汤治疗寻常型银屑病作用机制研究[D]. 太原: 山西中医药大学, 2021.

|

| [20] |

朴莉玲, 张春韶, 唐妮, 等. 寻常型银屑病患者血清IL-4、IL-8、TNF-α水平、T细胞亚群结构与患者预后转归的关系[J]. 海南医学院学报, 2019, 25(14): 1096-1099. |

| [21] |

吴玥, 王宏林. 银屑病的免疫学机制与治疗靶点[J]. 中国免疫学杂志, 2019, 35(11): 1281-1288. |

| [22] |

BENHADOU F, GLITZNER E, BRISEBARRE A, et al. Epidermal autonomous VEGFA/Flt1/Nrp1 functions mediate psoriasis-like disease[J]. Science Advances, 2020, 6(2): eaax5849. DOI:10.1126/sciadv.aax5849 |

| [23] |

CHEN W Q, WU L S, ZHU W, et al. The polymorphisms of growth factor genes(VEGFA & EGF) were associated with response to acitretin in psoriasis[J]. Personalized Medicine, 2018, 15(3): 181-188. DOI:10.2217/pme-2017-0085 |

| [24] |

SOONTHORNCHAI W, TANGTANATAKUL P, MEEPHANSAN J, et al. Down-regulation of miR-155 after treatment with narrow-band UVB and methotrexate associates with apoptosis of keratinocytes in psoriasis[J]. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology, 2021, 39(3): 206-213. |

| [25] |

SUNDARRAJAN S, NANDAKUMAR M P, PRABHU D, et al. Conformational insights into the inhibitory mechanism of phyto-compounds against Src kinase family members implicated in psoriasis[J]. Journal of Biomolecular Structure & Dynamics, 2020, 38(5): 1398-1414. |

| [26] |

董晓龙, 王晓阳, 徐宏俊, 等. 寻常型银屑病患者VEGF、IFN-y和S100A12的表达及与疾病活动性的相关性[J]. 分子诊断与治疗杂志, 2022, 14(2): 214-217. |

| [27] |

杨婷婷, 王青, 李志, 等. 银屑病患者Th17和Treg细胞及其相关细胞因子的表达[J]. 检验医学, 2015, 30(7): 715-719. |

| [28] |

邴一凡, 李苏楠, 刘学琴, 等. 基于GC-MS和网络药理学研究南柴胡挥发油抗抑郁作用机制[J]. 特产研究, 2023, 45(1): 32-38. |

2024, Vol. 41

2024, Vol. 41