文章信息

- 李肇基, 张雅姿, 史梦龙, 等.

- LI Zhaoji, ZHANG Yazi, SHI Menglong, et al.

- 中成药治疗眩晕随机对照试验的证据总结与评价

- Summary and evaluation of randomized controlled trial on Chinese patent medicine in treatment of vertigo

- 天津中医药, 2025, 42(1): 45-51

- Tianjin Journal of Traditional Chinese Medicine, 2025, 42(1): 45-51

- http://dx.doi.org/10.11656/j.issn.1672-1519.2025.01.10

-

文章历史

- 收稿日期: 2024-08-28

2. 河南中医药大学第一临床医学院, 郑州 450000;

3. 天津中医药大学, 天津 301617;

4. 中西医防治重大疾病河南省协同创新中心, 郑州 450000

2024年9月20日,由中国科学技术信息研究所主办的2024年中国科技论文统计结果发布会暨中国一流科技论文世界影响力评价论坛在京召开,论坛发布了中国卓越科技论文产出报告、《2024年版中国科技期刊引证报告(核心板)自然科学卷》等一系列内容。天津中医药大学主办的《天津中医药》和《天津中医药大学学报》两刊再次入选“中国科技核心期刊”(中国科技论文统计源期刊),《针灸和草药(英文)》首次入选“中国科技核心期刊”(中国科技论文统计源期刊)。

眩晕是自身没有运动时的旋转感或摆动感等运动幻觉[1],临床中多伴有恶心、呕吐,西医中属于国际前庭疾病分类中单独一类症状和体征[2]。流行病学调查显示,眩晕影响过20%~30%的普通人群[3],有6.5%的人群被明确诊断为眩晕,其中女性患病率高于男性[4],65岁以上人群眩晕患病率高达30%[5]。眩晕不仅患病率高,且易反复发作,有调查研究发现眩晕患者治疗后复发率仍高达36.76%[6],其中还有7.4%眩晕患者终身患病[7]。眩晕及其伴随症状如步态不稳、头痛等严重影响患者日常生活,甚至导致焦虑、抑郁等精神疾患,加重经济负担。

中医眩晕是一个独立病种,属于中医脑病学范畴,临床医家多认为其病机为风、火、痰、瘀、虚等[8]。中医治疗眩晕历史悠久,方法多样[9],临床上依据患者个体化病因病机辨证施治[10],可取得较好效果。中成药多来自于经典名方或中医大家的经验方,与中药复方相比,炮制方法更标准,可精准把控药物质量,目前临床上广泛应用于治疗眩晕[11],已有一定数量的针对治疗眩晕中成药的随机对照试验发表,但试验质量良莠不齐,尚缺乏对相关随机对照试验临床证据的总结评价。故本研究拟收集、整理各数据库建库以来中成药治疗眩晕的临床随机对照试验(RCT),系统评价、分析,为后续研究开展提供参考,帮助提高临床证据质量,并为制定相关指南提供依据。

1 资料与方法 1.1 资料来源本研究纳入文献来自中医药循证研究证据库系统(EVDS)旗下中成药临床证据数据库,并从中国知网(CNKI)、万方数据知识服务平台(Wanfang Database)、维普中文期刊服务平台(VIP)、中国生物医学文献服务系统(SinoMed)、Cochrane Library、PubMed、Web of Science、EMbase数据库中检索中成药治疗眩晕RCT,检索时间为建库至2023年10月31日。中文检索词为“眩晕”“眩晕症”“中成药”“随机对照试验”等。英文检索词为“vertigo”“dizziness”“Chinese patent medicine”“randomized controlled trial” “RCT”等。

1.2 纳入标准研究类型为中成药治疗眩晕的随机对照试验(RCT)。研究对象为确诊眩晕患者,对年龄、性别、地域等不作限制。试验组方案为中成药、中成药+其他治疗;对照组为中成药、其他治疗、中成药+其他治疗、安慰剂等;中成药剂型不限。其他治疗包括前庭康复、针灸、西药、常规西医综合治疗等,两组“其他治疗”需保持一致。对研究报告的结局指标不作具体限定。

1.3 排除标准眩晕合并其他严重疾病研究;动物实验、综述等非RCT研究;试验组干预措施不符合的文献;无法获得全文内容或数据不全的文献;重复发表的文献;会议论文;学位论文。

1.4 文献筛选与资料提取基于AICED-CPM已收录文献,由系统导出相关文献题录,将不同数据库检索获得信息与AICED-CPM导出信息导入到EndNote管理器中,进行查重筛选,剔除重复文献后,阅读文献题目摘要后剔除不符合纳排标准的文献,最后通过阅读全文确定最终纳入文献。资料提取于AICED-CPM中进行,提取内容包括题目、作者信息、受试者来源、干预措施、疗程、结局指标、RoB和CONSORT涉及的各项条目。文献筛选与信息提取均由2人独立进行,如遇分歧则与第3人协商解决。

1.5 纳入文献质量评价采用Cochrane推荐的风险偏倚评估工具(RoB)[12]评估文献的方法学质量,从随机方法、分配隐藏、实施偏倚、测量偏倚、结果数据完整性、选择性报告、其他偏倚7个方面对试验方案偏倚风险进行评价。同时采用RCT报告规范CONSORT报告声明标准(2010)[13],依据声明中37项条目一一评价报告质量。

1.6 数据分析采用EndNote软件对补充检索的文献进行查重及筛选。在文献计量学基础上使用Excel表格统计分析相关数据。采用例数和百分比描述数据特征,采用折线图呈现发表年份,条形图呈现地区分布,柱状图呈现偏倚风险,其余数据均用表格呈现。

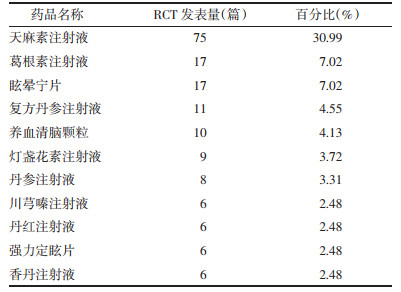

2 结果 2.1 文献检索结果初步检索获得文献17 464篇,其中CNKI(5 422篇)、Wangfang Database(3 678篇)、VIP(2 910篇)、SinoMed(5 129篇)、Cochrane Library(78篇)、PubMed(66篇)、Web of Science(62篇)、EMbase(119篇),根据文献纳排标准,经去重、阅读全文筛选后,剔除文献17 222篇,最终纳入242篇中文文献。见图 1。

|

| 图 1 文献筛选流程 Fig. 1 Literature screening process |

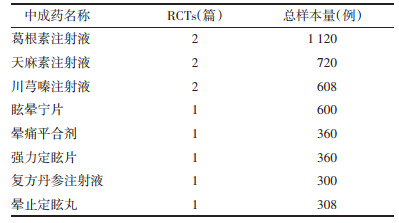

本研究纳入242篇RCTs,涉及患者24 267例,其中147篇样本量小于100例,占60.74%,81篇样本量100~199例,占33.47%,7篇样本量200~299例,占2.89%,300例及以上的7篇,占2.89%。样本量300例及以上的7篇涉及8种中成药(见表 1),其中1篇文献将强力定眩片设为对照组,1篇文献将眩晕宁片设为对照组,1篇将川芎嗪注射液设为对照组,1篇文献将天麻素注射液设为对照组,1篇文献将葛根素注射液设为对照组。

|

纳入的RCTs涉及27个省、自治区、直辖市,其中发文量前3的省份为河南省(51篇,占21.07%)、江苏省(27篇,占11.16%)、广东省(23篇,占9.50%)。从受试者来源分布看,三级医院最多(165篇,占68.18%),其次是二级医院(61篇,占25.21%),一级医院(16篇,占6.61%)。

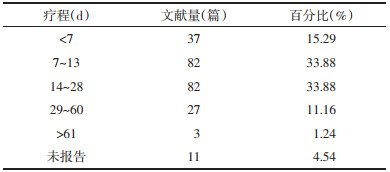

2.4 干预措施 2.4.1 干预方式纳入的242篇RCTs包括97种中成药,其中口服中成药65种(67.01%),中药注射液32种(32.99%)。其中,发表量前10的RCTs涉及中成药包括天麻素注射液、葛根素注射液、眩晕宁片、复方丹参注射液、养血清脑颗粒、灯盏花素注射液、丹参注射液、川芎嗪注射液、丹红注射液、强力定眩片、香丹注射液,见表 2。

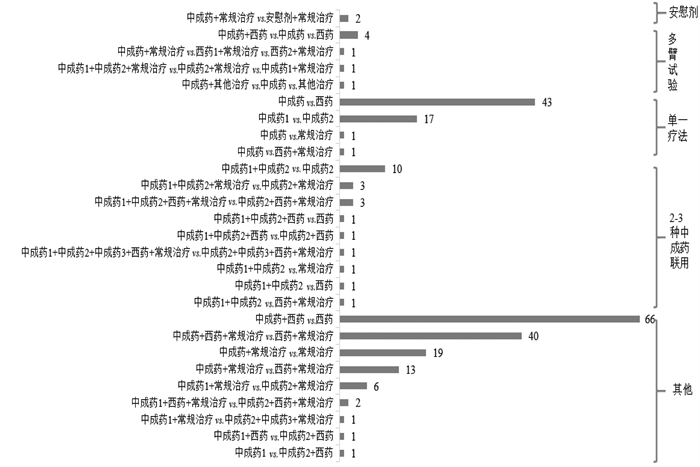

纳入的RCTs共涉及27种设计方案,其中设置安慰剂对照2篇(占比0.82%),多臂试验7篇(占比2.89%);使用单一疗法的设计62篇(占比25.62%),对比2种以上中成药联用的设计22篇(占比9.09%)。其中最多的设计为“中成药+西药vs.西药”(66篇,占比27.27%),其次是“中成药+西药+常规治疗vs.西药+常规治疗”(40篇,占比16.53%),临床上多以中西药联用与西药对比的疗效观察进行试验设计。见图 2。

|

| 图 2 干预对照措施设置分布 Fig. 2 Distribution of intervention and control group settings |

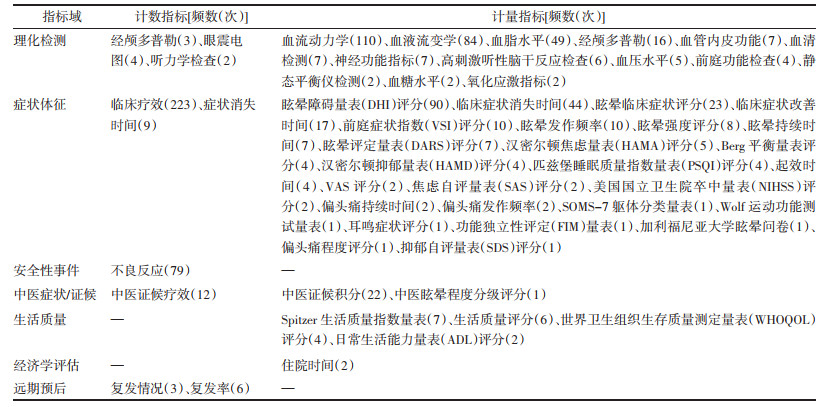

涉及的242篇RCTs中,<7 d有37篇(15.29%),7~13 d有82篇(33.88%),14~28 d有82篇(33.88%),29~60 d有27篇(11.16%),>61 d有3篇(1.24%),未报告疗程的有11篇(4.54%),见表 3。

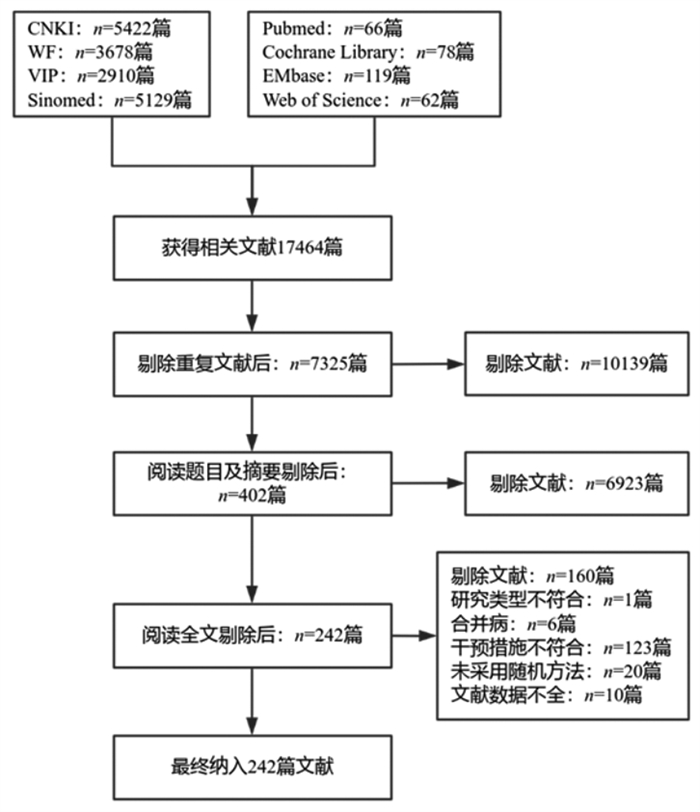

参考《中医药临床试验核心指标集研制技术标准》[14-15],将纳入的242篇中成药治疗眩晕的RCTs评价指标按“7类核心指标域”进行分类,统计应用频次,共出现结局指标940次,其中症状/体征类应用最频繁(486次,51.70%),其次是理化检测类(310次,32.98%)、安全性事件类(79次,8.30%)、中医症状/证候类(35次,3.72%)、生活质量类(19次,2.02%)、远期预后类(9次,0.96%)、经济学评估类(2次,0.21%)。

纳入的242篇RCTs中,共有9种计数指标(应用331次),其中临床疗效出现次数最多(232次,70.09%),第二为不良反应(79次,23.87%),其余指标出现次数均较少。计量指标共46种(应用599次),其中前5为血流动力学(110次,18.36%)、眩晕障碍量表(DHI)评分(90次,15.03%)、血液流变学(84次,14.02%)、血脂水平等(49次,8.18%)、临床症状消失时间(44次,7.35%),详细指标数量见表 4。

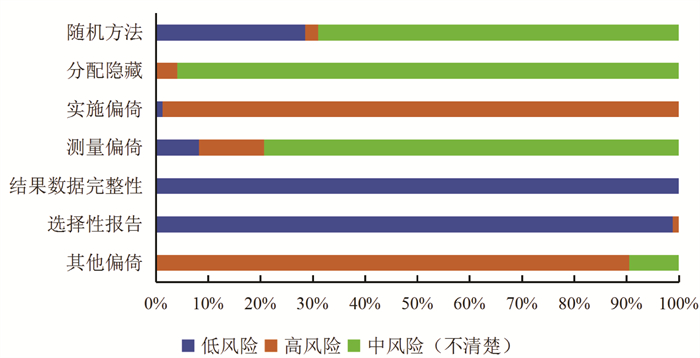

根据Cochrane推荐的风险偏倚评估工具对纳入的242篇RCTs进行风险评估,见图 3。结果显示,随机方法方面仅有28.51%对随机方法进行了描述,使用的随机方法均为随机数字表法,69.01%的RCTs仅提及随机未报告具体方法;纳入RCTs均未提及分配隐藏方案;在实施偏倚和测量偏倚方面,大量RCTs缺少关于盲法应用的报告,导致文献证据质量不高;在结果数据完整性和选择性报告上,大多RCTs依据方案完整报告结果数据,评价结果较好;其他偏倚中有90.50%为高风险,缺少资金来源或试验注册情况说明。纳入的RCTs中高质量文献偏少。

|

| 图 3 纳入文献产生偏倚风险评估 Fig. 3 The included literature produced a risk assessment of bias |

对纳入的242篇RCTs根据CONSORT报告声明的37个条目进行详细分析。从大条目发现,引言和结果报告较为完整,对试验的背景、纳入分析的情况基本都进行了报告;方法、随机方法、讨论中部分小条目报告情况较差,结局指标是否改变(6b)、中期分析和试验终止的原则(7b)、试验中断停止的原因(14b)、试验注册(23)、方案审批(24)5个小条目均为未报告,与方法学质量评价中其他偏倚高风险偏多吻合,具体内容见开放科学标识码(OSID)。

2.8 知情同意与伦理审批本研究纳入的242篇RCTs中,有81篇(占比33.47%)报告了签署知情同意书,41篇(占比16.94%)报告了伦理审查,而同时报告知情同意和伦理审查的研究共有38篇(占比15.70%)。

3 讨论该研究依据纳排标准纳入242篇RCTs,收集、整理纳入随机对照试验相关信息,并进行评价分析,现对所纳入研究中存在问题进行总结。

3.1 样本量估算依据不充分样本量估算的正确与否与临床试验结果好坏密切相关,纳入受试者时应根据研究目的,确定主要观察指标,估算样本量,直接确定样本量可能导致试验样本量不足,难以达到统计学检验要求,影响试验结果[16]。研究纳入RCTs样本量<100例的有147篇(60.74%),大样本研究偏少,纳入研究中仅1篇写明样本量计算依据及计算公式,其余研究纳入病例均未经过计算直接确定样本量,缺少标准规范的样本量估算依据,影响试验结果的准确性和推广性。

3.2 分配隐藏及盲法缺失分配隐藏可以保证试验最大程度地减少选择偏倚和混杂偏倚[17]。盲法可以避免试验结果受到受试者主观因素的影响[18]。本研究纳入的RCTs大多提及了随机方法,但缺少分配隐藏及盲法的实施方案,仅1篇(0.41%)完全报告了分配隐藏机制,导致整体证据质量不高,影响进一步临床研究开展。因此,在今后中成药治疗眩晕的临床试验设计中,应注重分配隐藏及盲法的实施,规范报告分配隐藏,减少试验结果异质性,提高试验质量。

3.3 干预措施和对照选择可重复性差干预措施和对照的选择是临床研究设计中的重要部分。纳入的RCTs共有27种干预对照设计,最多的为“中成药+西药vs.西药”(66篇,占27.27%),其次是“中成药+西药+常规治疗vs.西药+常规治疗”(40篇,占16.53%),这些研究大多将中成药和西药联用与已知活性药物(和)或常规治疗比较,体现了中西药结合治疗的协同作用。部分干预措施过于复杂,而在试验中缺乏明确的质控措施,导致干预措施规范性和可重复性差,影响干预措施测量一致性。对照设置仅有2篇为安慰剂对照,其余都为阳性对照,此类研究设计难以明确中成药治疗眩晕有效治疗与低效或无效治疗的能力大小,并且需要大样本增强可信度。

3.4 眩晕相关特异性指标应用率低前庭系统对维持人体平衡至关重要[19]。前庭功能检查是确认前庭功能状态并辅助眩晕疾病诊断的关键手段[20]。临床常用的前庭功能检查包括冷热试验、头脉冲试验、前庭诱发肌源性电位等,对于眩晕疾病诊断、疗效评估十分重要。纳入的RCTs中症状/体征类指标出现486次(51.70%),理化检测类指标出现310次(32.98%),前庭功能检查在理化检测指标中仅占1.29%。部分文献仅采用临床疗效作为结局指标,缺乏相关特异性指标评价,而临床疗效评判标准差异大,主观性强,影响文献质量。试验中可选用前庭功能检查相关指标作为结局指标,进一步优化试验。

3.5 缺少中医药特色指标辨证论治是中医学的精髓,是开展中医药研究的前提。证候疗效评价是基于辨证论治原则、针对证候评价中医药防治相关疾病所取得疗效[21]。中医药临床试验应注重中医药特色指标的应用,选取具有中医药特色疗效评价方式,彰显中医药优势。纳入的242篇RCTs中提交中医症状/证候类指标仅35篇(3.72%),为中医证候疗效、中医证候积分及中医眩晕程度分级评分,不同试验对中医证候疗效的评价标准也各不相同,对中医证候积分缺乏统一的分级标准。在中医药试验中,应在辨证论治基础上采用规范的具有中医特色的评价标准,使评价中医药治疗眩晕更为客观、规范。

3.6 忽视安全性事件、经济学评估、远期预后报告纳入RCTs报告这3类指标次数都偏少,安全性事件类指标79次(8.30%)、远期预后类指标9次(0.96%)、经济学评估类指标仅有2次(0.21%)。其中安全性指标都为不良反应,只对试验过程中出现的有关症状进行了描述,缺少相关实验室检查、生命体征,对不良反应出现的时间、频率、严重程度、是否与干预措施有关均未报道,在试验中不良反应报告应更详尽充实。眩晕具有高复发率,其复发率随时间推移不断上升,易促发患者焦虑抑郁状态[22],影响日常生活质量,在临床试验中应重视经济学指标和远期预后指标的使用,贴合临床实际需求。

3.7 纳入RCTs偏倚风险较高根据Cochrane推荐的风险偏倚评估工具对纳入的242篇RCTs进行评价,随机方法中有173篇(71.49%)为中高风险,未提及随机或仅提及随机未报告具体方法,其中仍存在按就诊顺序进行分组等随机方法,242篇RCTs均未报告分配隐藏情况,3篇(1.24%)报告了对患者及工作人员实施盲法,219篇(90.50%%)未报告资金来源或试验注册情况,导致纳入的RCTs整体偏倚风险较高。在今后中医药进程试验设计与开展中应更为规范,注重随机、盲法的实施,加强试验过程中的质控工作,减少试验过程中可能出现的偏倚风险,提高证据质量。

4 建议 4.1 构建中医药治疗眩晕的核心指标集核心指标集是业界公认的针对某个疾病临床研究中必需测量和报告的、统一的、标准化的最小指标集合[23],可以起到优化指标选择,保证试验研究指标的可行性,减少试验者负担,节约试验设计成本、时间,降低偏倚风险,使临床试验方案设计更科学的作用[24]。临床试验中应重视中医药核心指标集的研究及应用,依据规范的临床研究和中医数据提取标准,优化结局指标选择,完善临床研究方案,方便同类临床研究进行结果比较、合并分析[25]。

4.2 提高临床试验质量临床试验应参照CONSORT声明对整个试验过程进行报告,详细说明试验背景目的,准确估算样本量,依据规范、准确的诊断标准,并对中医疾病、证型进行诊断,制定合适纳入、排除标准,将研究药物与研究疾病精准对接,尽可能规范开展分配隐藏和盲法,提高中医药临床研究证据质量。研究过程中应重视知情同意和方案审批,使方案能够体现受试者权益,符合伦理原则。此外,建议研究者在相关临床试验注册平台进行试验注册,公开研究方案,增强临床研究透明度。在试验过程中注重质量把控,确保试验方案可复制,试验结果在实际临床中可推广。

5 研究局限性本研究对英文文献纳入不足,纳入文献未限制时间,由于年份问题,早期文献可能在文献质量上存在差异,影响整体RCTs风险偏倚。在结局指标方面仅对出现的结局指标仅进行了频次说明,未再深入细节展示。本研究对临床试验的总结分析基于Cochrane风险评估工具和CONSORT声明,缺少对临床研究证据中中医部分的评价总结。

6 结论综上所述,本研究综合整理了目前已发表的中成药治疗眩晕相关RCT,进行系统的分析评价,总结反映了目前临床研究现状,发现中成药与西药联用对于治疗眩晕总体上具有良好疗效,但目前临床研究整体质量偏低,存在诸多问题,针对发现问题提出建议,为优化中成药治疗眩晕的方案提供参考,帮助后续研究开展,提高临床证据质量,希望后续可开展更多严谨且高质量的RCT研究。

| [1] |

BISDORFF A, VON BREVERN M, LEMPERT T, et al. Classification of vestibular symptoms: Towards an international classification of vestibular disorders[J]. Journal of Vestibular Research, 2009, 19(1/2): 1-13. |

| [2] |

BISDORFF A R, STAAB J P, NEWMAN-TOKER D E. Overview of the international classification of vestibular disorders[J]. Neurologic Clinics, 2015, 33(3): 541-550. DOI:10.1016/j.ncl.2015.04.010 |

| [3] |

VON BREVERN M, NEUHAUSER H. Epidemiological evidence for a link between Vertigo and migraine[J]. Journal of Vestibular Research, 2011, 21(6): 299-304. DOI:10.3233/VES-2011-0423 |

| [4] |

H?LSE R, BIESDORF A, H?RMANN K, et al. Peripheral vestibular disorders: An epidemiologic survey in 70 million individuals[J]. Otology & Neurotology, 2019, 40(1): 88-95. DOI:10.3969/j.issn.1672-2922.2019.01.015 |

| [5] |

CIORBA A, BIANCHINI C, SCANELLI G, et al. The impact of dizziness on quality-of-life in the elderly[J]. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 2017, 274(3): 1245-1250. DOI:10.1007/s00405-016-4222-z |

| [6] |

寇东升. 眩晕患者的流行病学特点及中西医结合治疗的效果观察[J]. 现代中医药, 2019, 39(2): 45-49. |

| [7] |

Neuhauser H K. The epidemiology of vertigo and imbalance[M]//Oxford Textbook of Vertigo and Imbalance. Oxford University Press London, 2013.

|

| [8] |

于莉, 李楠, 于思雨, 等. 基于文献研究的眩晕中医证型分布特征及病机特点探析[J/OL]. 中华中医药学刊, 2023(2023-03-22). https://kns.cnki.net/kcms/detail/21.1546.r.20230321.1615.002.html.

|

| [9] |

俞翔, 金宇安. 中医药辨证治疗眩晕概要[J]. 中医研究, 2023, 36(9): 87-92. DOI:10.3969/j.issn.1001-6910.2023.09.22 |

| [10] |

闫勇, 朱静静, 翟亮, 等. 眩晕的中西医发病机制及治疗概述[J]. 中国医药导报, 2023, 20(19): 40-44. |

| [11] |

《中成药治疗优势病种临床应用指南》标准化项目组, 杨旭, 刘玲. 中成药治疗眩晕相关疾病临床应用指南(2022年)[J]. 中国中西医结合杂志, 2023, 43(10): 1157-1166. DOI:10.7661/j.cjim.20230906.154 |

| [12] |

HIGGINS J P T, ALTMAN D G, GØTZSCHE P C, et al. The Cochrane Collaboration's tool for assessing risk of bias in randomised trials[J]. British Medical Journal, 2011, 343: d5928. DOI:10.1136/bmj.d5928 |

| [13] |

SCHULZ K, ALTMAN D, MOHER D, et al. CONSORT 2010 Statement: Updated guidelines for reporting parallel group randomised trials(Chinese version)[J]. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2010, 8(7): 604-612. DOI:10.3736/jcim20100702 |

| [14] |

张明妍, 张俊华, 张伯礼, 等. 中医药临床试验核心指标集研制技术规范[J]. 中华中医药杂志, 2021, 36(2): 924-928. |

| [15] |

邢冬梅, 张俊华, 张伯礼. 中医临床研究核心结局指标集形成路径[J]. 中华中医药杂志, 2014, 29(5): 1352-1355. |

| [16] |

潘岳松, 金奥铭, 王梦星. 临床研究样本量的估计方法和常见错误[J]. 中国卒中杂志, 2022, 17(1): 31-35. DOI:10.3969/j.issn.1673-5765.2022.01.004 |

| [17] |

曾宪涛, 熊期, 沈可. Meta分析系列之十三: 盲法的评价[J]. 中国循证心血管医学杂志, 2013, 5(4): 331-333. DOI:10.3969/j.1674-4055.2013.04.003 |

| [18] |

曾宪涛, 沈可, 罗杰. Meta分析系列之十二: 分配隐藏的评价[J]. 中国循证心血管医学杂志, 2013, 5(3): 219-221. DOI:10.3969/j.1674-4055.2013.03.004 |

| [19] |

吴子明, 张素珍. 前庭症状国际分类与解析[J]. 中华耳科学杂志, 2015, 13(1): 187-189. DOI:10.3969/j.issn.1672-2922.2015.01.39 |

| [20] |

张道宫, 樊兆民. 前庭功能检查在眩晕症诊断中的意义及临床应用[J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2015, 29(1): 5-8. |

| [21] |

于长禾, 张英, 万颖, 等. 基于结局指标重要性和中医药代表性构建中医临床疗效评价指标体系[J]. 中华中医药杂志, 2021, 36(3): 1238-1243. |

| [22] |

宋玉玉, 张祎, 牛彦婷, 等. 良性阵发性位置性眩晕再发的风险因素调查与分析[J]. 中华耳科学杂志, 2022, 20(1): 32-37. DOI:10.3969/j.issn.1672-2922.2022.01.007 |

| [23] |

于长禾, 孙亚男, 何丽云, 等. 建立中医药临床研究核心结局指标集[J]. 中华中医药杂志, 2016, 31(7): 2526-2529. |

| [24] |

邱瑞瑾, 孙杨, 钟长鸣, 等. 中医核心证候指标集的构建思路[J]. 中国循证医学杂志, 2021, 21(11): 1353-1357. |

| [25] |

邢冬梅, 刘新灿, 张俊华, 等. 循证中医药学进展[J]. 中华中医药杂志, 2022, 37(6): 3319-3323. |

2. The First Clinical Medical College of Henan University of Traditional Chinese Medicine, Zhengzhou 450000, China;

3. Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, Tianjin 301617, China;

4. Collaborative Innovation Center of Prevention and Treatment of Major Diseases by Chinese and Western Medicine, Zhengzhou 450000, China

2025, Vol. 42

2025, Vol. 42