文章信息

- 李红儿, 黎少文, 李银娣, 等.

- LI Honger, LI Shaowen, LI Yindi, et al.

- 张力平衡针刺法联合核心肌群训练对慢性非特异性腰痛的临床疗效观察

- Observation on the clinical efficacy of tension balance acupuncture combined with core muscle training on chronic non-specific low back pain

- 天津中医药, 2025, 42(2): 158-162

- Tianjin Journal of Traditional Chinese Medicine, 2025, 42(2): 158-162

- http://dx.doi.org/10.11656/j.issn.1672-1519.2025.02.05

-

文章历史

- 收稿日期: 2024-08-15

慢性非特异性腰痛(CNLBP)是一种无明确病因的腰痛类型,占腰痛类型的85%以上,疼痛部位多见于肋缘和臀下襞之间,可能伴有或不伴有下肢疼痛[1]。运动锻炼可激活躯干浅表肌肉,增加全身躯干肌肉的力量和控制力,是CNLBP首选的治疗方法[2]。核心肌群训练可促使脊柱结构恢复正常,增强核心肌群力量,维持骨盆和脊柱的负荷平衡,提高脊柱稳定性以及身体控制力和平衡力[3]。针刺可激活5-羟色胺和儿茶酚胺等阿片类物质释放,具有镇痛、放松肌肉、抗炎等作用,治疗CNLBP可改善腰椎功能[4]。张力平衡针法是治疗中风后痉挛瘫痪的针刺方法,通过选取特定伸肌、屈肌侧穴位并根据肌肉痉挛和弛缓程度,运用针法实现肌张力平衡,增加肌肉力量和关节活动度[5]。但是张力平衡针法在CNLBP的应用较少,鉴于CNLBP患者存在腰部肌肉痉挛和屈伸不利,若实施张力平衡针法可能更有效地放松腰椎旁肌肉群,改善腰椎功能,缓解腰痛症状。因此,该研究拟联合张力平衡针法和核心肌群训练治疗CNLBP,探讨其临床疗效,旨在为临床CNLBP治疗提供参考。

1 对象与方法 1.1 研究对象选取2020年12月—2023年12月广州中医药大学东莞医院收治的102例CNLBP患者,纳入标准:1)符合NLBP诊断标准[6];2)病程12周以上;3)年龄18~70周岁,可耐受运动锻炼和针刺治疗;4)入组1个月内未接受任何形式的康复治疗。排除标准:1)处于NLBP急性期;2)神经肌肉疾病、脊柱或其他关节畸形、近6个月内下肢损伤;3)视觉和前叶功能障碍等影响平衡的疾病;4)肥胖(身体质量指数≥28 kg/m2);5)妊娠;6)脑损伤。符合条件的CNLBP患者采用随机数字表法分为观察组和对照组(分配比例为1∶1)。根据公式n=2[(tα+tβ)s/δ]2,s为总体标准差,δ为两组均数差值,tα为检验水准α(0.05),tβ为第Ⅱ类错误概率β(0.10)对应t值,假设两组标准差相等,均为15.58,假设观察组使ODI指数减少28分,对照组使ODI指数减少18分,s=14.63,δ=10,查表t0.05/2,∞=1.96,t0.1,∞=1.28,计算每组初始样本量为45个,考虑到15%的脱落率,该研究至少招募102例参与者(每组51例)。该研究已经获得医院伦理委员会批准(PJ202044号)和患者及其家属书面知情同意。分组分配方案由一名不参与研究的数据管理人员操作并不告知研究人员分组内容。所有的研究人员、医生、护士、评估员、分析师和参与者在试验结束前对分组分配不知情。

1.2 治疗方法 1.2.1 对照组接受核心肌群训练,包括:1)腹肌训练,患者平卧,膝盖弯曲,双手抱头,使肩膀最大程度靠近膝盖并保持10~20 s再恢复原体位,重复训练15~20次。2)腰背肌训练,患者平卧,双脚支撑地面,抬起臀及背部,保持肩、腹、膝盖在一条直线保持10~20 s再恢复原体位,重复训练15~20次。3)膈肌呼吸训练,指导患者用鼻子深吸气使腹部隆起,后缩唇呼气直至腹部扁平,重复训练15~20次。4)盆底肌训练,嘱患者排空膀胱,双膝并拢,收缩盆底肌肉保持10~20 s后放松,重复训练15~20次。5)平板支撑训练,患者俯卧,双肘和双脚尖支撑于地面使躯体离开地面,保持头、肩、胯、踝在同一平面至无力支撑再恢复原体位,重复训练15~20次。每日训练1次,每周训练5 d,连续训练4周。

1.2.2 观察组接受张力平衡针刺法联合核心肌群训练,核心肌群训练方法同上。张力平衡针刺法:分别于腰骶部屈肌(髂腰肌、腰大肌)、伸肌(竖脊肌、多裂肌)侧布针2行,针距1.5 cm,每行5~6个。针具为东邦牌一次性使用无菌针灸针(规格0.25×40 mm),进针后分别以柔和慢速、快速手法行针各1 min,留针30 min,每天治疗1次,每周治疗5 d,连续治疗4周。

1.3 观察指标 1.3.1 表面肌电治疗前、治疗后采用肌电图诱发电位仪(美国尼高力公司)采集双侧竖脊肌腰屈肌神经肌肉的传导时间、体感诱发电位,在测试之前,使用含有75%乙醇的棉签消毒皮肤,电极置于竖脊肌标记点(L3棘突旁边3 cm处)。记录神经肌肉反应时(干扰平台触发时刻与肌电信号起始时刻之间的差值)、肌电振幅达峰值时间(干扰平台触发时刻至肌电振幅峰值的时间)[7]。

1.3.2 红外热成像治疗前、治疗后采用短焦距非制冷远红外热像仪(重庆宝通华医疗器械有限公司)获得腰部红外热像图,记录平均温度,检测方法:嘱患者脱去衣物静坐于25 ℃暗室内15 min,患者距离仪器2 m。

1.3.3 疼痛量表治疗前、治疗后采用视觉模拟评分法(VAS)[8]评价患者自我感受腰部疼痛程度,分值0~10分,0分不痛,10分剧痛。

1.3.4 腰椎功能治疗前、治疗后采用Oswestry残疾指数(ODI)[9]评价患者腰椎功能,分值0~100分,0分为正常,越接近100分为功能障碍越严重。

1.3.5 炎症因子治疗前、治疗后采用静脉血3 mL左右注入干燥试管,经室温静置离心(离心半径10 cm,时间5 min)获得血清,采用酶联免疫吸附试验检测血清白细胞介素-6(IL-6),肿瘤坏死因子-α(TNF-α)水平,IL-6、TNF-α试剂盒购自四川沃文特生物技术有限公司,仪器为LA-2000-9全自动化学发光免疫分析仪(四川沃文特生物技术有限公司)。

1.3.6 生活质量评价治疗前、治疗后采用健康状况调查简表(SF-36)[10]评价患者生活质量,SF-36包括生理机能、生理职能、躯体疼痛、一般健康状况等,分值0~100分,评分越高表示生活质量越高。

1.4 统计学分析采用SPSS 25.0统计学软件分析数据,服从正态分布的计量资料以均数±标准差(x±s)表示,组间比较采用独立样本t检验,组内前后比较采用配对t检验。计数资料以例数(构成比)表示,组间比较采用卡方检验。检验水准α=0.05。

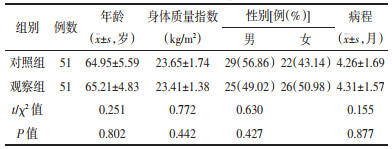

2 结果 2.1 基线资料比较两组患者性别、年龄、体质量指数、病程比较差异无统计学意义(P>0.05),见表 1。

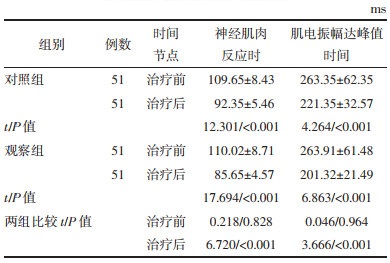

治疗前,两组患者神经肌肉反应时、肌电振幅达峰值时间比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者神经肌肉反应时、肌电振幅达峰值时间较治疗前下降(P<0.05),观察组治疗后神经肌肉反应时、肌电振幅达峰值时间低于对照组(P<0.05),见表 2。

|

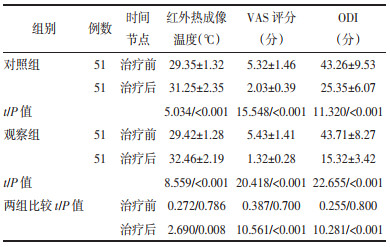

治疗前,两组患者红外热成像温度、VAS评分、ODI比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者红外热成像温度较治疗前升高(P<0.05),VAS评分、ODI较治疗前下降(P<0.05),观察组治疗后红外热成像温度高于对照组(P<0.05),VAS评分、ODI低于对照组(P<0.05),见表 3。

|

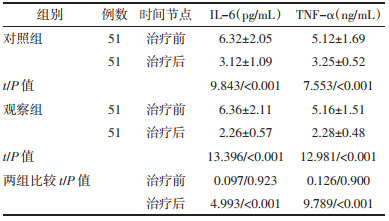

治疗前,两组患者血清IL-6、TNF-α水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者血清IL-6、TNF-α水平较治疗前下降(P<0.05),观察组治疗后血清IL-6、TNF-α水平低于对照组(P<0.05),见表 4。

|

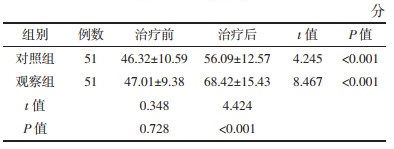

治疗前,两组患者SF-36评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者治疗后SF-36评分较治疗前增高(P<0.05),观察组治疗后SF-36评分高于对照组(P<0.05),见表 5。

|

CNLBP是世界范围内导致残疾的主要原因之一,主要由于长时间久坐等不良姿势造成的腰椎过度静负荷,引起腰肌损伤和腰椎稳定性下降,受损腰肌和不稳定腰椎引起CNLBP,疼痛加重腰肌损伤,降低腰椎的稳定性,形成恶性循环。CNLBP治疗通常根据症状持续时间、是否伴有神经根性疼痛、是否有结构异常进行,目前的治疗策略包括口服非甾体抗炎药和非药物疗法,非甾体抗炎药副作用明显且效果不确切,非药物疗法包括物理、运动、针灸等,其中运动疗法危害小,成本低,效果显著,在CNLBP治疗中有广泛的应用[11-12]。CNLBP患者多存在腹背肌无力和核心稳定性差,而核心稳定性与功能活动呈正相关,核心稳定性差可能发生软组织损伤,导致疼痛加重和保护性痉挛[13]。核心稳定性训练是核心肌群进行训练的方法,被证实可以提高腹部、背部、骨盆和肩部的肌肉力量,增强躯干在静态和动态活动中躯干的稳定性和耐力,改善肢体运动功能[14]。

该研究对照组采用核心肌群训练,训练后表面肌电图参数神经肌肉反应时、肌电振幅达峰值时间降低,表面肌电图可检测目标肌肉在一段时间内的平均肌电信号,以上参数反映感觉器官、神经和骨骼肌的反应能力,而CNLBP患者神经肌肉反应时间显著延迟[15-16]。神经肌肉反应时、肌电振幅达峰值时间降低提示NLBP患者屈曲-松弛现象得到有效纠正,分析原因为核心肌群训练可增强竖脊肌屈曲时的招募潜力,提高其反应性和收缩性,改善肌肉循环代谢,增加腰椎稳定性,减少脊柱负荷,因此在屈伸时神经肌肉反应时、肌电振幅达峰值时间降低。该研究对照组治疗后红外热成像温度较治疗前升高,已知CNLBP患者由于局部炎性组织机化,周围毛细血管收缩,血流受阻,体表温度下降,这与核心肌群训练增强腰椎关节的活动范围和腰肌肌力,促进血液循环有关。另外对照组治疗后血清IL-6、TNF-α水平,VAS评分、ODI指数较治疗前降低,SF-36评分较治疗前增高,核心肌群训练可刺激炎症因子的代谢,抑制机体炎性因子释放,加速受损组织的愈合,减轻疼痛,增强腰椎的功能,改善生活质量。

张力平衡针法是基于中医经络理论建立的针刺方法,通过选择伸肌和屈肌侧的穴位,根据两侧肌肉的痉挛或弛缓程度施以不同针法,以平衡阴阳、改善肌张力,缓解痉挛的。张力平衡针法操作方便、安全可靠,通过调整和平衡阴阳以及经络气血流动,促进组织自愈,达到治疗疾病的目的[17],被证实可显著协调偏瘫痉挛患者肌群间肌张力平衡,建立正常运动模型,提高肌力和运动功能[18]。中医认为CNLBP由于阴阳失调,经筋失养所致,《素问·生气通天论》中记载“阴平阳秘,精神乃治,阴阳离决,精气乃绝”,阴者藏精而起极也,阳者卫外而为固也,真阴收敛收藏阴精,并能滋养收敛真阳,真阳生发抵御外邪,阻止真阴外泄而固束真阴,阴与阳相互对抗、相互制约和相互排斥,保持阴阳之间的相对动态平衡。若肝肾阴阳亏损、阴阳失调、筋骨失荣,致使腰府失去温煦濡养,不荣则痛;同时夹杂风寒湿痹,导致气滞血瘀,气血循环不畅,留于腰部,不通则痛。该研究观察组尝试在核心肌群训练基础上增加张力平衡针法以调和阴阳,舒血活络,松解肌肉痉挛,达到缓解疼痛,改善腰椎功能的目的。结果显示观察组治疗后SF-36评分,红外热成像温度高于对照组,神经肌肉反应时、肌电振幅达峰值时间,血清IL-6、TNF-α水平,VAS评分、ODI低于对照组,表明核心肌群训练联合张力平衡针法更有助于减轻CNLBP患者疼痛程度,改善腰椎功能和生活质量。张力平衡针法可通过调整主动肌与拮抗肌间的肌张力关系,平衡肢体生物力学,协调运动功能[19],继而增加腰椎的稳定性,改善腰椎功能。现代研究显示针刺可刺激脑干、皮层下和边缘结构中内源性阿片样物质的释放以及垂体中的促肾上腺皮质激素和皮质醇合成,缓解疼痛,还能刺激针刺部位腺苷的释放,增加局部血流量,改善CNLBP腰椎功能[20]。针刺还可激活迷走神经,抑制toll样受体4/核转录因子-κB信号通路和巨噬细胞极化,激活丝裂原活化蛋白激酶信号通路和胆碱能抗炎通路减轻炎症反应[21]。因此,核心肌群训练联合张力平衡针法可发挥协同作用,增强腹背肌力,腰椎核心稳定性和耐力,发挥更显著的效果。

综上,张力平衡针刺法联合核心肌群训练治疗CNLBP有助于改善局部血液循环,抑制炎症因子释放,提高腰腹肌肌力,增强腰椎支持系统的稳定性,缓解疼痛程度,增强腰椎功能,提高生活质量,在CNLBP治疗中具有较高的应用价值。

| [1] |

HAYDEN J A, ELLIS J, OGILVIE R, et al. Exercise therapy for chronic low back pain[J]. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2021, 9(9): CD009790. |

| [2] |

邹洋, 盛莉, 吴宗辉. 运动疗法在慢性非特异性腰痛中的治疗进展[J]. 中华全科医学, 2022, 20(5): 839-843. |

| [3] |

KIM B, YIM J. Core stability and hip exercises improve physical function and activity in patients with non-specific low back pain: A randomized controlled trial[J]. Tohoku Journal of Experimental Medicine, 2020, 251(3): 193-206. DOI:10.1620/tjem.251.193 |

| [4] |

COMACHIO J, OLIVEIRA C C, SILVA I F R, et al. Effectiveness of manual and electrical acupuncture for chronic non-specific low back pain: A randomized controlled trial[J]. Journal of Acupuncture and Meridian Studies, 2020, 13(3): 87-93. DOI:10.1016/j.jams.2020.03.064 |

| [5] |

余兆安, 刘民权, 潘江, 等. 张力平衡针法对脑卒中痉挛状态肢体运动功能及表面肌电的影响[J]. 世界中医药, 2019, 14(3): 531-535. |

| [6] |

中国康复医学会脊柱脊髓专业委员会专家组. 中国急/慢性非特异性腰背痛诊疗专家共识[J]. 中国脊柱脊髓杂志, 2016, 26(12): 1134-1138. |

| [7] |

王少君, 徐纳新, 万发桃, 等. 衰老对侧向姿势干扰下神经肌肉反应的影响[J]. 医用生物力学, 2011, 26(3): 286-290. |

| [8] |

SCOTT J, HUSKISSON E C. Graphic representation of pain[J]. Pain, 1976, 2(2): 175-184. DOI:10.1016/0304-3959(76)90113-5 |

| [9] |

董进文, 赵迅霞. 汉化Oswestry功能障碍指数评价老年腰椎间盘突出症介入治疗术后疗效[J]. 西部医学, 2013, 25(4): 623-624, 627. |

| [10] |

WARE J Jr, KOSINSKI M, KELLER S D. A 12-item short-form health survey: Construction of scales and preliminary tests of reliability and validity[J]. Medical Care, 1996, 34(3): 220-233. |

| [11] |

QUENTIN C, BAGHERI R, UGBOLUE U C, et al. Effect of home exercise training in patients with nonspecific low-back pain: A systematic review and meta-analysis[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, 18(16): 8430. |

| [12] |

NGUYEN C, BOUTRON I, ZEGARRA-PARODI R, et al. Effect of osteopathic manipulative treatment vs. sham treatment on activity limitations in patients with nonspecific subacute and chronic low back pain: A randomized clinical trial[J]. JAMA Internal Medicine, 2021, 181(5): 620-630. |

| [13] |

FRIZZIERO A, PELLIZZON G, VITTADINI F, et al. Efficacy of core stability in non-specific chronic low back pain[J]. Journal of Functional Morphology and Kinesiology, 2021, 6(2): 37. |

| [14] |

ELSHAFEY M A, ABDRABO M S, ELNAGGAR R K. Effects of a core stability exercise program on balance and coordination in children with cerebellar ataxic cerebral palsy[J]. Journal of Musculoskeletal & Neuronal Interactions, 2022, 22(2): 172-178. |

| [15] |

计静, 陈世宣, 朱斌, 等. 神经肌肉激活技术在慢性非特异性下腰痛中的应用效果分析[J]. 中华全科医学, 2020, 18(6): 965-967, 979. |

| [16] |

关铭坤, 戴伟莉. 腰椎伸肌强化和神经肌肉再训练对慢性非特异性腰痛患者功能障碍的影响[J]. 颈腰痛杂志, 2020, 41(2): 229-231. |

| [17] |

汤杰杰, 陈孝奎, 黄斌, 等. 张力平衡针法联合电针对脑卒中足下垂患者下肢功能及日常生活能力的影响[J]. 针灸临床杂志, 2020, 36(1): 40-43. |

| [18] |

潘江, 叶晓红, 刘民权, 等. 应用等速肌力测试评估张力平衡针法对脑卒中恢复期患者痉挛瘫痪运动功能的影响[J]. 世界中医药, 2017, 12(2): 186-187. |

| [19] |

刘兆平, 曾满萍, 谢辉, 等. 张力平衡针法对脑卒中后足下垂内翻患者运动功能及生活能力的影响[J]. 中国针灸, 2012, 32(4): 293-296. |

| [20] |

MU J L, FURLAN A D, LAM W Y, et al. Acupuncture for chronic nonspecific low back pain[J]. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2020, 12(12): CD013814. |

| [21] |

OH J E, KIM S N. Anti-inflammatory effects of acupuncture at ST36 point: A literature review in animal studies[J]. Frontiers in Immunology, 2022, 12: 813748. |

2025, Vol. 42

2025, Vol. 42