文章信息

- 付雅楠, 黄莹, 李姣, 等.

- FU Yanan, HUANG Ying, LI Jiao, et al.

- 火针疗法治疗腹泻型肠易激综合征肝郁脾虚证的临床疗效观察

- Observation on the clinical efficacy of diarrhea-type irritable bowel syndrome with liver depression and spleen deficiency using fire needle therapy

- 天津中医药, 2025, 42(2): 163-168

- Tianjin Journal of Traditional Chinese Medicine, 2025, 42(2): 163-168

- http://dx.doi.org/10.11656/j.issn.1672-1519.2025.02.06

-

文章历史

- 收稿日期: 2024-08-17

2. 大兴安岭地区人民医院康复科, 大兴安岭 165000;

3. 秦皇岛市北戴河医院消化科, 秦皇岛 066100;

4. 北京中医药大学东直门医院针灸科, 北京 100700

肠易激综合征(IBS)是一种以反复腹痛、腹胀、排便习惯及排便异常为主要表现的功能性胃肠道系统疾病[1]。流行病学研究表明[2],IBS发病率比较高,在亚洲国家的发病率是5%~10%,是继感冒之后的第二大多发病[3]。该病在临床上分为便秘型、腹泻型、便秘、腹泻交替不确定型4种类型,其中中国腹泻型(IBS-D)最为常见[4]。IBS患者常同时伴有头昏、头痛、失眠、焦虑、抑郁及躯体化障碍等精神症状,严重影响其学习、生活与工作[5]。IBS作为中医药治疗的优势病种,中医治疗颇具疗效。腹泻型肠易激综合征属中医“泄泻”“腹痛”“肠郁”等范畴。现将笔者运用火针疗法治疗腹泻型肠易激综合征肝郁脾虚证患者126例,报道如下。

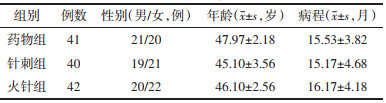

1 临床资料 1.1 一般资料从2023年1月—10月选择就诊于秦皇岛北戴河医院中医科及消化科,符合入组条件确诊的腹泻型肠易激综合征肝郁脾虚证患者126例,采用随机数字表法分组病例:采用统计软件SPSS 19.0产生随机数字,将随机数字制成卡片,放入相同的不透明信封中,给与编号密封,再根据患者的就诊顺序,打开信封获得随机数字,在随机分组表上找到相应随机数字的分组信息进行分组,分为火针组、针刺组及药物组(蒙脱石散药物口服),每组42例。临床研究过程中,采用双盲试验,该研究符合医学伦理学要求并获得秦皇岛市北戴河医院伦理委员会的审议通过(伦理号:2023-BY-01)。

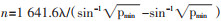

1.2 样本量计算依据样本量的估算方法参考“十二五”规划教材《中医统计学》[6],采用3组率比较的样本量估算公式:

参照《肠易激综合征与罗马Ⅲ诊断标准》[7],最近3个月内,每月至少3 d出现反复发作的腹痛或不适,并具有下列2项或2项以上:1)排便后症状改善;2)伴随排便频率变化;3)伴随粪便性状改变。

1.3.2 中医诊断标准参照《肠易激综合征中医诊疗专家共识意见(2017)》[8]肝郁脾虚证诊断,主症:1)腹痛即泻,泻后痛减;2)急躁易怒。次症:1)两胁胀满;3)纳呆;2)身倦乏力。舌脉:舌淡胖,可伴有齿痕,苔薄白;脉弦细。

1.4 纳入标准1)符合西医诊断标准及中医肝郁脾虚证辨证标准者;2)年龄18~65岁者;3)近1个月内未曾采用其他疗法治疗或服用相应治疗药物者;4)无意识障碍者;5)患者及其家属均知情并签署知情同意书。

1.5 排除标准1)合并大便带黏液和(或)脓血等其他消化系统器质性疾病者;2)哺乳期或妊娠期妇女;3)近1个月内服用影响胃肠道功能药物者;4)合并感染性疾病,恶性肿瘤疾病、心血管、肝、肾及造血系统严重器质性疾病者。

1.6 剔除及中止标准1)临床依从性差,未完成全部治疗,未按照规定治疗者;2)不符合纳入标准,但被误纳入者;3)在治疗过程中发生严重并发症或不良反应者,均中止本次试验。

2 治疗方法 2.1 选穴参考“十四五”《针灸治疗学》[9]泄泻病及《肠易激综合征中医诊疗专家共识意见(2017)》选穴:火针组与针刺组选择治疗穴位一致。主穴:中脘、天枢(双)、足三里(双)、大肠俞(双)、阴陵泉(双)、三阴交(双)。配穴:肝俞(双)、脾俞(双)、章门(双)、行间(双)。

2.2 操作方法火针组采用火针疗法:取穴局部常规消毒,患者先取俯卧位,将贺氏细火针(0.40 mm×35 mm)在酒精灯上烧红至白亮,快速、准确进针,即刻出针,针刺后用棉球按压。再取仰卧位,用同样手法进行操作。深度基本同毫针针刺深度,双侧的穴位交替取穴,隔日治疗1次。

针刺组采用普通针刺治疗:常规消毒,然后选用0.30 mm×40 mm一次性无菌针灸针(北京中研太和医疗器械有限公司),患者先取俯卧位,针刺后背俞穴,采用平补平泻法,以得气为度,得气后出针。再取仰卧位,用同样手法针刺所选穴位,使患者腧穴部位产生酸、麻、胀、痛、沉重感,留针30 min。

药物组采用口服蒙脱石散(华纳比乐,湖南华纳大药厂股份有限公司,产品批号:230550)每次1袋即3 g,每日3次。疗程:3组均10 d为1个疗程,共治疗2个疗程,疗程结束后进行对比观察。

3 观察指标 3.1 肠易激综合征严重度调查表(IBS-SSS)IBS-SSS对IBS-D的严重程度进行评分评级,依次按照表格的内容进行评估,分数越高代表症状越重。依据总积分评定总体疗效,总积分分为4级:Ⅰ级积分水平0~75分,为健康人;Ⅱ级积分水平76~175分,为轻度患者;Ⅲ级积分水平176~300分,为中度患者;Ⅳ级积分水平大于300分,为重度患者。分别在治疗前及疗程结束后进行评分。

3.2 肠易激综合征患者生活质量评分表(IBS-QOL)IBS-QOL共有34个条目,每个条目有5个等级,严重、偏重、中度、轻度、无症状,分别计1、2、3、4、5分,根据患者的情况,计算总得分,得分越高代表生活质量越好。分别在治疗前及疗程结束后进行评分。

3.3 汉密尔顿焦虑量表(HAMA)HAMA分值小于7分表示无焦虑症状;7~13分表示可能伴有焦虑;HAMA分值大于14分表示肯定存在焦虑;21分以上则表示出现明显焦虑;29分以上表示伴有严重焦虑。分别在治疗前及疗程结束后进行评分。

3.4 中医证候评分表中医证候(肝郁脾虚证)评分表参照《肠易激综合征中医诊疗专家共识意见(2017)》[8]制定,包含主证及次证,主证中“重”“中”“轻”“无症状”分别记6、4、2、0分,次证“重”“中”“轻”“无症状”分别记3、2、1、0分。分别在治疗前及疗程结束后进行评分。中医证候疗效则参照2002年《中药新药临床研究指导原则》[10]的标准制定,运用尼莫地平法计算疗效指数,疗效指数=(治疗前分数-治疗后分数)/治疗前分数×100%。无效:腹泻腹痛等主要的症状、体征无明显改善,甚至加重,疗效指数<30%。有效:腹泻腹痛等主要的症状、体征明显好转,疗效指数≥30%且<70%。显效:腹泻腹痛等主要的症状、体征明显改善,疗效指数≥70%且<95%。痊愈:腹泻腹痛等主要的症状、体征消失或基本消失,疗效指数≥95%。将有效、显效和痊愈的总病例数与所有病例数相比,计算有效率。

4 统计学方法采用SPSS 19.0统计软件,计量资料若符合正态性和方差齐性,则以均数±标准差(x±s)表示,3组间比较采用单因素方差分析,组间两两比较采用Bonferroni检验,组内前后比较用配对t检验。计数资料用例数和百分比表示,组间比较使用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

5 研究结果 5.1 入组病例完成情况3组实际纳入统计分析的病例共为123例,针刺组观察初期剔除1例(因未按照规定治疗),实际完成41例;药物组观察中期剔除2例(因未按研究要求口服蒙脱石散而退出研究),实际完成40例;火针组实际完成42例;脱失病例3例(脱失率=2.3%)。3组患者年龄、病程等一般资料经比较,无统计学意义差异(P>0.05)。见表 1。

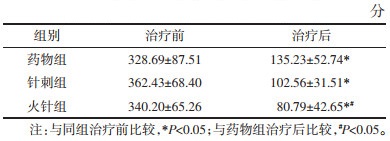

3组患者症状严重程度积分数据符合正态分布且具有方差齐性,3组患者治疗前症状严重程度积分比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。各组治疗前后比较,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗后火针组和针刺组比较、针刺组和药物组比较,差异无统计学意义(P>0.05);火针组和药物组比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。提示治疗后火针组和药物组相比,在改变IBS-SSS积分方面作用显著,针刺组和药物组疗效则差异无统计学意义。见表 2。

|

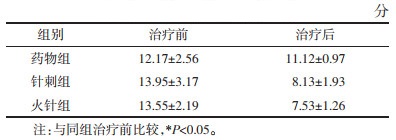

3组治疗前中医证候积分符合正态分布且具有方差齐性,经单因素方差分析,差异无统计学意义(P>0.05);各组治疗前后比较,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗后火针组与针刺组和药物组比较,差异有统计学意义(P<0.05);针刺组与药物组比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。提示治疗在改变中医证候积分方面作用显著,火针组优于针刺组和药物组,针刺组优于药物组。见表 3。

|

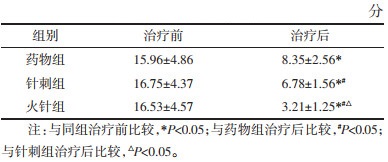

3组数据符合正态分布且具有方差齐性,3组患者治疗前生活质量积分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。各组治疗前后比较,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗后3组组间比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表 4。

|

3组数据符合正态分布且具有方差齐性,各组患者治疗前HAMA积分比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。火针组和针刺组在治疗前后,HAMA积分比较,差异有统计学意义(P<0.05)。药物组治疗前后HAMA积分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后3组组间差异无统计学意义(P>0.05)。见表 5。

|

根据疗效评定标准,疗程结束后,火针组临床痊愈17例,显效18例,有效6例,无效1例,总有效率97.61%;针刺组临床痊愈7例,显效19例,有效8例,无效6例,总有效率85.00%。药物组临床痊愈8例,显效12例,有效7例,无效14例,总有效率65.85%。3组疗效比较,差异有统计学意义(P<0.05),火针组疗效优于其他两组,而针刺组疗效优于药物组。见表 6。

|

肠易激综合征(IBS)是指一种与排便习惯异常相关的功能性胃肠疾病,会出现反复发作的腹痛、腹泻或腹泻与便秘交替的症状,可同时伴有腹胀等[11],其主要发生机制与胃肠功能变化有关,是一种基于生理病理改变和心理状态相互作用形成的典型的身心疾病。腹泻型肠易激综合征属于中医“泄泻”“腹痛”等疾病范畴,若患者情志异常较突出,则还与“郁证”“肠郁”有关。《类经·卷三十》曰:“木强则侮土,故善泻也。”记载了泄泻与肝脾的关系。《医方考》云“泻责之脾,痛责之肝;肝责之实,脾责之虚,脾虚肝实,故令痛泻”。肝失疏泄和(或)脾胃虚弱是本病发病的重要环节。肝气抑郁,脾虚为本,木郁克土,气机不畅;肝主谋虑,甚则乘脾,脾失健运,运化失司,脾湿不畅,导致清浊相混,水走肠间,肝郁脾虚被认为是肠易激综合征腹泻型的基本病机之一[12]。

火针疗法早在《灵枢》中就有记载,属贺氏三通法之温通法,借助“火”力而取效,中医学认为,火性为阳,阳主畅达、升散。明代龚居中的《红炉点雪》指出:“火有拔山之力,生发之机,凡病虚实寒热,轻重远近,无所不宜。”火针通过体表腧穴将热直接导入人体,可直接激发阳气、温通血脉、鼓舞气血运行、使气机畅达,肝木舒展,脾气健运,肝脾调达,疏通内外郁滞之邪。基于此,提出采用火针疗法治疗腹泻型肠易激综合征肝郁脾虚证的临床研究。IBS-D属于常见身心共患疾病,近几年研究发现其发病机制与机体免疫力不足密切相关[13],研究表明火针可有效提高机体免疫力[14]。火针点刺相关腧穴,进针时对皮肤产生轻微烧伤,使皮肤局部毛细血管扩大,产生轻微水肿充血现象。在这种热力作用下,随着穴位局部灼热感增强,针感遗留的时间就更长,持续的良性刺激以改善周围血液循环,增强代谢,引发机体免疫反应,促进炎症因子释放,加快炎性反应消退,调节中枢和周围神经功能状态,提升人体的免疫力。这种刺激可经中枢神经系统影响胃肠道,从而减轻胃肠道反应,缓解肠易激综合征症状,以达到治疗目的。本研究在患者IBS-SSS积分变化方面,治疗后火针组降低IBS-SSS评分及中医证候积分方面更为显著,表明火针疗法可健脾祛湿止泻,通络祛邪止痛[15];在HAMA积分方面,火针组在治疗前后,HAMA积分变化最明显,提示火针利用其温热效应可温补解郁,畅达情志,调和气血。

该研究火针处方中,中脘和足三里是治疗胃肠疾患的要穴,足三里为足阳明胃经之合穴,同时也是胃之下合穴,有健脾助运、补脾益胃之功,配合大肠的募穴天枢发挥调理胃肠的作用;天枢为阳明脉气所发,可有效调理肠腑之气机;阴陵泉为脾经合穴,可健脾利湿;三阴交为足太阴脾经之腧穴,有健脾调肝、安神定志之功;行间穴归属于足厥阴肝经,是肝经的荣穴,可疏肝解郁、消肿缓急止痛;背俞穴,为脏腑之气输注于背腰部并流注周身的枢纽区域,能直接调整脏腑功能的盛衰。肝俞疏肝利胆,理气。脾俞,利湿升清、健脾和胃、益气壮阳。肝俞,脾俞与大肠的募穴天枢穴配伍,俞募配穴,发挥疏肝健脾、固肠止泻、调畅神志的作用。火针借火之力刺激上述穴位,直接激发经气,行气开郁,鼓舞胃肠气血运行,使泄泻得止。烧红的火针有较高热量,对腧穴刺激强烈,改善周围内环境,增加腧穴周围气血的运行,从而健脾益气,振奋阳气,减轻患者失眠、疲劳等症状,消除患者负面情绪,改善其生活质量[16]。

火针疗法治疗腹泻型肠易激综合征肝郁脾虚证效果满意,治疗过程中3组均无不良反应发生。但也存在一定不足,未进行临床远期疗效观察随访,在今后相关研究中可跟踪临床随访,对比远期疗效。结局评价指标为IBS-SSS、中医证候评分、IBS-QOL、HAMA,缺乏客观指标,无法完全排除患者的主观思想影响,可能对结果产生一定的影响。在今后的研究中,可增加相应的客观指标,提高可靠性。中医诊疗专家共识意见(2017)中将腹泻型IBS分为肝郁脾虚证、脾虚湿盛证、脾肾阳虚证、寒热错杂证和脾胃湿热证5个证型。本研究仅观察了一种证型的疗效分析,火针寒者温之获效更捷,对于该病的其他证型或许更有研究空间,应在今后临床工作中整理收集更多证型病例分析疗效,有助于火针疗法治疗机制的进一步深入发掘。笔者课题组分别从IBS-SSS、中医证候评分、IBS-QOL、HAMA评分及总体疗效方面记录并观察治疗前后3组患者的变化。疗程结束后,3组患者中医证候疗效比较火针组总有效率97.61%;针刺组总有效率85.00%;药物组总有效率65.85%;火针组疗效优于其他两组。火针疗法治疗腹泻型肠易激综合征肝郁脾虚证比蒙脱石散治疗更为有效;火针疗法优于普通针刺法,普通针刺法疗效则优于蒙脱石散治疗。火针疗法对治疗腹泻型肠易激综合征有突出的临床疗效,且安全灵便,操作简捷,值得临床推广应用。

| [1] |

汪龙德, 张萍, 任培培, 等. 腹泻型肠易激综合征相关发病机制及治疗的研究进展[J]. 实用中医内科杂志, 2022, 36(1): 16-19. |

| [2] |

李勤, 丰芬, 李源, 等. 肠易激综合征的流行病学研究近况[J]. 湖南中医杂志, 2014, 30(3): 143-145. |

| [3] |

李晓青, 常敏, 许东, 等. 中国肠易激综合征流行病学调查现状分析[J]. 胃肠病学和肝病学杂志, 2013, 22(8): 734-739. |

| [4] |

彭珊, 赵钢, 李春艳. 肠易激综合征的发病机制研究进展[J]. 中国医药导报, 2016, 13(6): 54-57. |

| [5] |

王宁, 毕宇峰, 纪昌春, 等. 腹泻型肠易激综合征发病机制及针灸干预研究进展[J]. 辽宁中医药大学学报, 2021, 23(1): 50-54. |

| [6] |

申杰. 中医统计学[M]. 2版. 北京: 科学出版社, 2012.

|

| [7] |

刘新光. 肠易激综合征与罗马Ⅲ诊断标准[J]. 胃肠病学, 2006, 11(12): 736-738. |

| [8] |

张声生, 魏玮, 杨俭勤. 肠易激综合征中医诊疗专家共识意见(2017)[J]. 中医杂志, 2017, 58(18): 1614-1620. |

| [9] |

高树中, 冀平喜. 针灸治疗学(全国中医药行业高等教育"十四五"规划教材)[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2021.

|

| [10] |

国家中医药管理局. 中药新药临床研究指导原则: 试行[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2002.

|

| [11] |

孙晗, 武侠. 成人肠易激综合征患者肠道菌群特征与不同分型患者生活质量和精神症状的相关性[J]. 中华消化病与影像杂志(电子版), 2023, 13(6): 461-465. |

| [12] |

王云, 赵崧. 基于内脏高敏感从脾阳不足论述腹泻型肠易激综合征临床症状[J]. 陕西中医, 2022, 43(5): 612-615, 623. |

| [13] |

赵志恒, 张胤弢, 李璨, 等. 基于红外测温的火针"温通" 效应改善脊髓损伤作用靶点研究[J]. 天津中医药, 2022, 39(8): 1025-1031. DOI:10.11656/j.issn.1672-1519.2022.08.15 |

| [14] |

张金朋, 王亚楠, 李保龙, 等. 毫火针针刺结筋病灶点联合常规针刺治疗疼痛期肩周炎临床研究[J]. 天津中医药, 2021, 38(10): 1288-1293. DOI:10.11656/j.issn.1672-1519.2021.10.14 |

| [15] |

宋玉强, 沈琳博, 付渊博, 等. 基于VOSviewer与CiteSpace的火针临床随机对照试验研究可视化分析[J]. 中国针灸, 2024, 44(2): 231-238. |

| [16] |

王蕊, 王东利, 郝有志, 等. 火针联合脐疗治疗脊髓损伤所致神经源性膀胱的疗效及对尿动力学、生活质量的影响[J]. 针灸临床杂志, 2023, 39(7): 10-14. |

2. Rehabilitation Department, People's Hospital of Greater Khingan Mountains, Greater Khingan Mountains 165000, China;

3. Digestive Department, Beidaihe Hospita of Qinhuangdaol, Qinhuangdao 066100, China;

4. Department of Acupuncture and Moxibustion, Dongzhimen Hospital of Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 100700, China

2025, Vol. 42

2025, Vol. 42