文章信息

- 李润泽, 刘晓雨, 王玉曼, 等.

- LI Runze, LIU Xiaoyu, WANG Yuman, et al.

- 国医大师李佃贵教授基于“浊毒”分析慢性萎缩性胃炎胃镜及舌象特征

- Analysis of gastroscopic and tongue features of chronic atrophic gastritis based on "turbidity" by Professor LI Diangui, national master of traditional Chinese medicine

- 天津中医药, 2025, 42(3): 277-282

- Tianjin Journal of Traditional Chinese Medicine, 2025, 42(3): 277-282

- http://dx.doi.org/10.11656/j.issn.1672-1519.2025.03.02

-

文章历史

- 收稿日期: 2024-09-24

2. 河北省中医院, 石家庄 050013;

3. 河北省浊毒证重点实验室, 石家庄 050000;

4. 河北省中西医结合胃肠病研究重点实验室, 石家庄 050000

慢性萎缩性胃炎是消化科常见病、疑难病,其发病机制复杂且具有较高的胃癌风险[1]。中国专家共识已将慢性萎缩性胃炎明确列为胃癌前状态[2]。西医诊断依赖于胃镜和病理检查[3],尽管其可以提供直观的病理信息,但对病情的动态监测和个体化诊疗仍存在不足。同时,在应对慢性萎缩性胃炎的治疗方面,西医目前尚无特效疗法[4]。近年来,中医药在治疗慢性萎缩性胃炎中具有一定的优势,其多靶点协同作用显著且不良反应较小,为临床患者带来了新的曙光[5]。

国医大师李佃贵教授是第三届国医大师、河北省中医院名誉院长及博士生导师。李教授杏林深耕医道五十余春秋,秉承“天人合一”与动态平衡的哲学思想,融汇辨证施治之智慧创立“浊毒理论”。李教授认为,浊毒相干为害贯穿于慢性萎缩性胃炎始终,浊毒之轻重变化在舌象上的直观呈现类似于胃镜下成像,揭示了慢性萎缩性胃炎进程中病灶形态的改变,成为慢性萎缩性胃炎病程进展的重要诊断窗口[6]。因此,本研究立足于“浊毒理论”,总结李教授对慢性萎缩性胃炎患者的胃镜图像与舌象特征分析,旨在初步揭示浊毒理论指导下慢性萎缩性胃炎患者胃镜图像与舌象之间的变化,为中医临床对慢性萎缩性胃炎的精准辨证施治提供创新性的理论依据与实践指导。

1 浊毒理论浊和毒作为中医的基本术语,远可追溯至《内经》时代甚至更早,但将浊毒合而称之,是中医领域的一项重要创新理论。浊,泛指秽浊、浑浊、重浊、黏滞之邪;毒,意为峻烈、顽固、有害之邪。浊毒致病,常因外感六淫、内伤七情、饮食不节、劳逸失度等因素,导致人体脏腑功能失调,气血津液运行不畅,浊邪内生,蕴而化毒,形成浊毒之邪。浊毒胶结,缠绵难愈,其致病广泛,不仅侵犯脾胃,还可累及心、肝、肺、肾等多个脏腑。在临床表现方面,浊毒证患者多有舌质暗红或紫暗、苔黄腻或燥,口气秽浊,大便黏腻不爽,脉象弦滑等症状[7]。在治疗方面,依据浊毒理论,常采用化浊解毒、调理脏腑、通畅气血等治法,运用具有化浊解毒功效的中药如藿香、佩兰、黄连、黄芩等,以达到清除浊毒、恢复脏腑功能的目的[8]。

2 浊毒理论与慢性萎缩性胃炎李教授指出慢性萎缩性胃炎之肇始多缘于情志失调、饮食无度或不洁,以致脾胃失和则运化失常,水湿停滞聚集,湿聚生痰化瘀,痰瘀互结,郁而化热,最终交织成浊毒,盘踞中焦,引发胃痛、胃胀等诸多不适。浊毒在此,既是疾病之根源,亦成病理之产物,其缠绵难解,日久则胃络瘀滞,气血不畅,胃体失养,腺体萎缩迁延不愈,终致慢性萎缩性胃炎反复发作,甚至潜藏癌变之虞[9]。针对此复杂病机,李教授匠心独运,提出化浊解毒之法治疗慢性萎缩性胃炎,旨在标本兼治。徒清热解毒则湿浊不祛,徒化浊利湿则热毒不除,化浊解毒使毒除浊化,从而气行血畅,积除郁解,痰消火散,恢复脾胃升降之生理功能,脾气升清,胃气降浊,胃腑得以和调,阴血滋养,进而促进萎缩腺体及异常增生的逐步逆转,恢复健康之态[10]。在临床诊疗过程中,李教授强调辨证施治,依据浊毒之轻重缓急,灵活调整治疗策略,力求精准施治,以期获得更为卓越的疗效[11]。

3 浊毒理论与舌诊李教授指出在浊毒理论中,舌诊的应用尤为重要,主张望舌苔之术,重在辨析苔质之厚薄润燥、苔色之深浅变化,以此洞察浊毒之轻重变化。舌诊涵盖了望舌质与舌苔两大核心。舌质,即舌体,是舌的肌肉脉络组织,为脏腑气血之所荣。望舌质包括舌的神、色、形、态4个方面,以观察脏腑的虚实,气血的盛衰。舌苔,则是覆盖于舌面的一层微妙苔膜,乃胃气蒸腾、津液上承之自然产物,其形成与胃之生理机能紧密相连。李教授秉持全面细致原则,将舌质与舌苔之变化置于同一分析框架之下,进行深刻而系统的综合考量,方能确保诊断准确无误。

若舌质与舌苔之变化呈现一致性,如舌体红润伴随黄苔厚腻,往往表明体内存在较为明显的湿热浊毒,这种情况下的诊断通常较为明确,治疗方案可以根据综合分析结果制定。然而,若舌质与舌苔的变化相悖,例如舌体红而苔薄,一是湿热未化,阴虚内热,通常反映体内存在内热或阴虚火旺。苔薄说明湿邪较轻或湿热浊毒尚未深入,或湿热浊毒虽已内化,但体内正气未能充分抵抗,使湿热浊毒减弱。然而,舌质红润提示体内仍有内热,这种内热可能是由阴虚所致。阴虚火旺的患者通常会表现为口干、心烦、盗汗等症状,而湿热相对较轻。治疗上应着重于滋阴清热,调理阴阳平衡,常用药物如麦冬、玄参、知母等,以清热养阴。二是湿热外散,邪热浊毒内结,舌质红而苔薄可能是湿热正在外散,但体内热邪仍在,形成内热不退的病机。湿邪外散,苔逐渐变薄,说明外在湿浊渐轻,但舌质红润则表明体内的热邪仍未完全化解。病邪从外向内转移,可能涉及脏腑,尤其是脾胃或肝胆。治疗应同时考虑清热散邪与疏肝理气,选用柴胡、黄芩、栀子等以清肝胆之热,同时使用健脾和胃药物调理脾胃功能。三是热邪耗伤津液,虚热内生,舌质红润但舌苔薄可能是热邪久留,导致津液耗损,形成虚热内生的状态。这种情况下,湿热邪气可能已耗损体内津液,舌体红润是由于热邪留存,苔薄则是津液亏虚的表现。患者可能出现口干、咽喉不适、皮肤干燥等虚热症状。治疗上应以清热养阴为主,补充津液,同时可以使用生津止渴的药物如沙参、玉竹、石斛等。四是气虚湿热浊毒交织,舌体红润且苔薄可能是气虚湿热浊毒并存的表现。气虚患者由于正气不足,无法彻底排除体内湿浊,因此舌苔薄少,湿热无法通过正常的代谢途径排出;同时气虚不能有效制约热邪,导致舌质红润。患者常常伴有疲倦乏力、腹胀、食欲不振等症状。此时治疗应以补气健脾为主,兼顾清热利湿祛浊,可使用黄芪、党参、白术等补气药物,并配合薏苡仁、茯苓等利湿药物。五是内热夹杂痰湿,当舌质红而苔薄时,还需警惕体内存在痰湿,虽然苔薄看似湿邪较轻,但痰湿可能藏于体内,尚未完全显现。舌质红提示有热邪存在,热邪可能夹杂痰湿侵扰脾胃,导致患者胃脘不适、食欲下降、痰多或舌苔间歇性加厚。结合症状,使用化痰利湿的药物如半夏、陈皮,配合清热散结的药物如黄连、瓜蒌等。因此,李教授指出在舌诊时需结合患者的整体症状和体质,确定病邪的深浅程度以及正气的强弱。在治疗时,强调应灵活调整用药,既要清热化湿祛浊,又要注重调理气血、滋阴益津,以平衡阴阳、化解病机。

4 舌诊在慢性萎缩性胃炎中的临床参考价值舌诊是望诊中的核心内容,舌乃全身全息之缩影,在慢性萎缩性胃炎诊断中具有独特的优越性[12]。《辨舌指南》[13]言:“四诊以望诊居先……辨舌苔,验齿垢四者之中,尤以辨舌最为重要……苔乃胃之明徵。”凸显了舌诊在中医诊断体系中的至关重要性。中医学认为“舌为脾胃之外候”,而“苔乃胃之明证”。《黄帝内经》中有论述:“脾足太阴之脉,入腹属脾络胃,上膈,夹咽,连舌本,散舌下。”“脾气通于口,脾和则口能知五谷矣。上焦出于胃口……上至舌,下注足阳明。”指出了在舌与脏腑关系中,舌与脾胃的关系尤为密切。《伤寒论本旨·辨舌苔》所云:“舌苔由胃中生气所现,而胃气由心脾发生,故无病之人常有薄苔,是胃中之生气,如地上之微草也。”强调了舌诊在脾胃系统疾病诊断中的主导地位。中医基础理论认为“舌为脾胃之外候”“苔乃胃气之所蒸熏”。舌苔是由胃气蒸化水谷之气上承舌面而生成,病理舌苔多由胃气挟邪上泛而成,胃气的强弱不同,病邪的性质不同,故形成不同的病理舌苔。因此,通过细致入微的舌诊,医者得以窥见内脏,尤其是脾胃功能之盛衰,从而精准把握慢性萎缩性胃炎之病因病机,推断病势进退、判断预后[14]。

5 基于浊毒论治慢性萎缩性胃炎胃镜图像与舌象特征舌诊作为中医四诊中独具特色的诊断方法,其所观舌象是中医“司外揣内”之重要临床表证及客观依据。而胃镜检查,作为现代医学的检查方法,以其直观、精准的优势,成为窥探人体内部状态的高科技手段,两者结合无疑是对中医传统望诊的一次现代化飞跃[15]。李教授指出,“舌镜互参”不仅是中医智慧与西医学创新融合的典范,更是丰富辨证素材的重要途径,推动了中西医学的深度交流与融合。因此,通过分析浊毒理论下慢性萎缩性胃炎患者胃镜下的同步舌象特征,有望能更准确地评估胃部病变情况,为个性化的中医治疗提供参考。

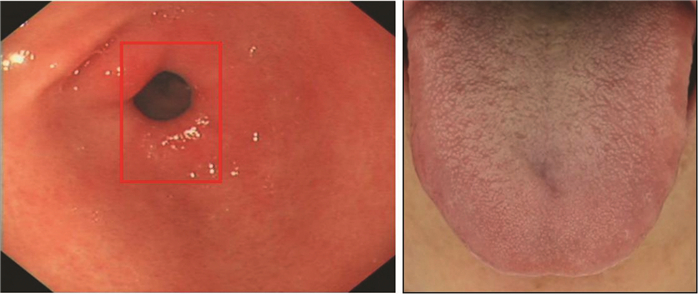

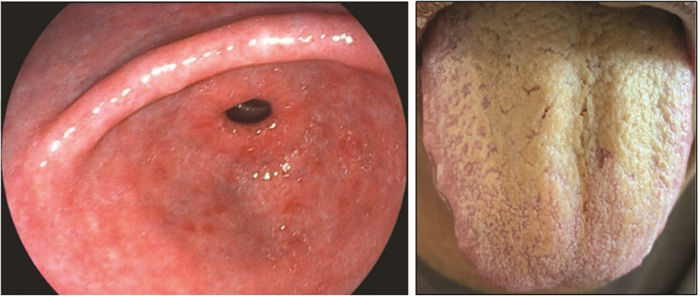

5.1 浊毒轻度李教授认为,幽门螺旋杆菌感染是具有浊毒性质的新致病邪气,其黏附和繁殖现象实为浊毒在体内的一种具象化展现,体现了中医层面上对浊毒病因病机的独到见解[16]。幽门螺旋杆菌感染产生尿素酶、空泡毒素蛋白的同时刺激机体产生抗体进行对抗进而损伤上皮细胞膜,这一过程恰与浊毒理论中病邪淤滞、侵扰人体正常生理状态的描述不谋而合。浊毒病邪内生,胶结作用于人体,浊化人体细胞、组织和器官。故慢性萎缩性胃炎患者早期或初期胃镜下表现为局部炎症或胃黏膜萎缩、变薄(典型胃镜图像见图 1)。患者临床表现多为嗳气、反酸、口中异味、食欲不振等症状,通常舌象表现为舌质淡红、舌苔薄腻(典型舌象见图 1)。李教授指出,此时的病机为“浊毒中阻,升降失常”,治疗以化浊解毒、理气和胃,方用自拟化浊解毒方。方中,藿香、佩兰、砂仁用于芳香祛湿化浊,白花蛇舌草、半枝莲、茵陈清热利湿解毒,寒温并用,以避免浊毒相搏,共同奏效、化浊解毒为君药;黄芩、黄连、枳实祛浊逐秽,茯苓渗湿除热,助君药祛湿浊、解毒邪为臣药;柴胡、香附、川厚朴疏肝理气,升清降浊,共为佐使。诸药合用,能够上升清气、下降浊气,外引邪气达表,内以化浊解毒。

|

| 图 1 浊毒轻度胃镜及舌象表现 Fig. 1 Mild turbidity gastroscopy and tongue image findings |

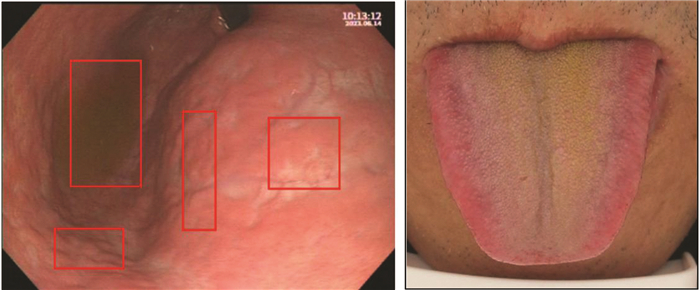

李教授观浊毒邪气走窜于患者体内,内伤脾胃;察其情志抑郁,以致脾胃气机升降乖戾失常,肝胆疏泄功能失司,故而胆火上炎,与湿热浊毒交织,壅滞于中焦之地。胃镜下通常表现为胃黏膜粗糙,黏液湖浑浊,或见胆汁反流,隆起结节(典型胃镜图像见图 2)。患者临床表现常见胃脘胀满,胀痛灼热,口黏口苦,心烦失眠,恶心呕吐,纳呆,四肢困顿,小便色黄,大便不爽或便溏,通常舌象表现为舌质红,舌苔黄(典型舌象见图 2)。李教授提出,浊毒之邪渐进之时,应根据患者个体体质的差异,在化浊解毒方的基础上灵活加减药物。例如,伴恶心可加苏叶、黄连;大便不干、不溏,排便不爽且次数频繁,可加葛根、白芍、地榆、秦皮、白头翁;伴有肠化者可加半枝莲、半边莲、绞股蓝;伴有不典型增生者可加三棱、莪术;若有幽门螺杆菌感染者,则加蒲公英、连翘、虎杖等药。

|

| 图 2 浊毒中度胃镜及舌象表现 Fig. 2 Moderate turbidity gastroscopy and tongue image findings |

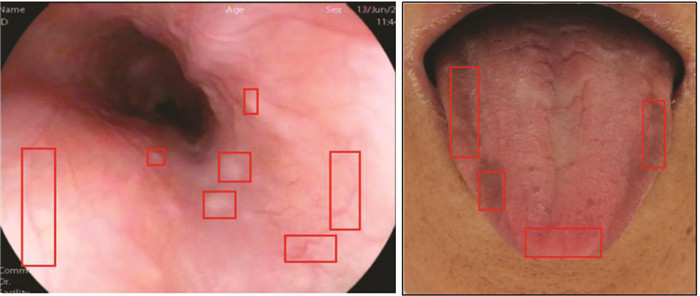

浊毒长期滞积于体内,其毒性愈发深重,侵扰血络,致使血液瘀滞难行。《丹溪心法》云:“血受湿热,久必凝浊。”《金匮要略心典》中记载:“毒者,邪气蕴结不解之谓。脾胃虚弱日久,浊毒阻滞三焦,上下不通,内外失和。李教授指出慢性萎缩性胃炎患者久病气郁,气郁则气滞,气滞则血脉运行受阻,终成瘀血,阻于经络之间。胃镜下胃黏膜呈颗粒或结节状,伴黏膜内出血点,黏液灰白或褐色,血管网清晰可见,血管纹暗红(典型胃镜图像见图 3)。患者多表现为胃痛日久不愈,痛处固定,刺痛为主,痛作拒按,痛有定处,夜间加重,胸满口燥,面色暗滞,或大便色黑。通常舌象表现为舌质紫或紫暗,或有瘀点、瘀斑,苔黄腻或黄厚腻(典型舌象见图 3)。李教授认为,此阶段病机为“浊毒壅滞,胃络瘀阻”,治疗以化浊解毒,活血通络。常用药物有茵陈、黄芩、黄连、半枝莲、半边莲、白花蛇舌草化浊除湿,清热解毒;当归、川芎、延胡索、三七、蒲黄、五灵脂活血通络,止痛安神。兼见胃脘胀满,肝气郁滞者,可加柴胡、香附、木香等疏肝解郁;痰挟瘀血,血败肉腐者,可加三棱、莪术、壁虎等,以祛瘀生新。

|

| 图 3 浊毒重度胃镜及舌象表现 Fig. 3 Severe turbidity gastroscopy and tongue image findings |

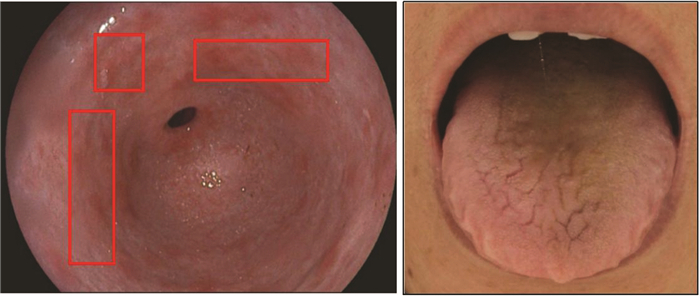

步入疾病后期,浊毒迁延不愈,终至阴液耗伤。《素问·经脉别论》曰:“食气入胃,浊气归心,淫精于脉。”李教授释义此中“浊”字,喻指水谷之精华在经过运化后所呈现的浓浊形态,实为人体不可或缺的精微物质。李教授指出,在生理层面,“浊”乃正气之体现,滋养全身;然一旦失衡,转为病理之态,则化身为侵袭机体的邪气。湿浊之邪,若久滞脾胃而不散,必将郁而化热,热势壅盛则血行不畅,瘀滞成毒,中焦气机因此受阻。胃体失于滋养,胃液日渐枯竭,胃阴严重亏损,反映了机体内部环境的极度失衡。胃镜表现为胃黏膜片状红白相间,黏膜变薄;胃黏膜干燥,黏度少;胃酸偏低(典型胃镜图像见图 4)。临床患者常表现为胃脘胀满,灼痛,胃中嘈杂,饥不思食或食少,口干,五心烦热,大便干结,舌象表现为舌红少津,有裂纹,苔少或花剥(典型舌象见图 4)。李教授指出,疾病后期浊毒阴伤,病机为“浊毒中阻,胃阴亏损”,治疗以化浊解毒,滋养胃阴。常用药物为茵陈、藿香、佩兰、黄芩、黄连、石斛、麦冬、玄参等,诸药清热祛湿与滋阴养胃合用。如有心血暗耗,虚火内浮所致睡眠差者,加酸枣仁;肺气虚损所致项背疼痛者,加沙参。伴胃中烧灼者,加生石膏、黄连;胃痛伴胃酸缺乏者,加石斛;伴口干者,加天花粉;伴咽喉堵塞感者,加射干、桔梗等。

|

| 图 4 浊毒极重胃镜及舌象表现 Fig. 4 Extremely turbidity gastroscopy and tongue image findings |

西医学治疗慢性萎缩性胃炎主要以根除幽门螺杆菌、减少胃酸和保护胃黏膜为主,但仍面临耐药性强、易复发、不易根治等困境[17]。李教授通过对中医药智慧不断挖掘,创新性地将浊毒理论精髓融入慢性萎缩性胃炎及其癌前病变(如肠上皮化生、异型增生)的诊疗体系中,以“化浊解毒”为核心治疗大法,不仅注重患者症状的缓解,更强调调整和恢复身体的整体平衡,此疗法临床疗效良好,打破了“胃癌前病变不可逆转”这一传统认知[18]。

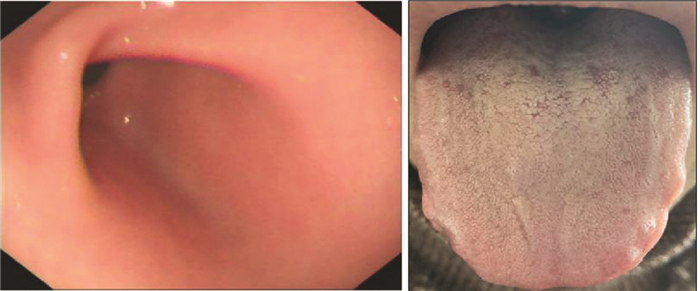

6 典型病案患者女性,62岁,2022年5月19日首诊,发病节气:夏至。主诉:间断胃胀1年余。现病史:患者缘于1年前无明显诱因出现胃脘部胀满。2021年8月23日于河北省中医院查电子胃镜示:慢性萎缩性胃炎伴糜烂,十二指肠炎;病理报告示:胃窦部慢性炎症(+)、肠化(+++)。刻下症状:胃脘部胀满,饭后加重,嗳气频,喜按,无烧心反酸,胁肋部隐痛,心烦,晨起口中异味,食欲可,不敢多食,寐欠佳,小便可,大便秘结,每日一行,舌红,苔黄腻,脉弦细滑。西医诊断:慢性萎缩性胃炎伴肠上皮化生;中医诊断:浊毒内蕴证。李教授依据患者舌象和胃镜表现及临床症状,指出此患者病程进展为浊毒中度,治以化浊解毒,调理气机。处方:百合12 g,乌药12 g,当归9 g,川芎9 g,白芍30 g,麸炒白术6 g,三七粉6 g(冲服),白花蛇舌草15 g,半枝莲15 g,黄连12 g,茵陈15 g,苦参12 g,鸡骨草15 g,厚朴12 g,枳实15 g,醋香附12 g,紫苏梗12 g,陈皮9 g,瓜蒌15 g,郁金12 g,木香9 g,炒莱菔子15 g。30剂,每日1剂,水煎取汁200 mL,分早晚两次温服。患者治疗前胃镜与舌象表现见图 5。

|

| 图 5 患者治疗前胃镜与舌象表现 Fig. 5 Gastroscopy and a tongue image of the patient before treatment |

2诊(2022年6月20日):药后患者胃胀明显好转,嗳气缓解,心烦、口中异味消失,食欲可,纳食增多,寐欠佳,大便质偏稀,舌暗红,苔薄黄腻,脉弦滑。在上方基础上去陈皮、木香,加广藿香12 g,佩兰12 g。30剂,水煎服,每日1剂,分早晚两次温服。

3诊(2022年7月21日):药后患者上述症状均好转,食欲可,纳可,寐欠佳,二便可,舌淡红,苔薄黄,脉弦。在2诊基础上去郁金、紫苏梗,加清半夏9 g,炒酸枣仁15 g。30剂,水煎服,每日1剂,分早晚两次温服。后患者2022年8月20日,于河北医科大学第四医院复查电子胃镜:慢性非萎缩性胃炎、食管炎。病理报告示:慢性非萎缩性胃炎。嘱患者节饮食,调情志,坚持服药,定期复查,门诊随访。患者治疗后胃镜与舌象见图 6。

|

| 图 6 患者治疗后胃镜与舌象表现 Fig. 6 Gastroscopy and tongue image of the patient after treatment |

按语:患者女性,以胃脘部胀满为主症,故诊断为“胃痞病”。患者禀赋不足,脾胃虚弱,加之湿聚胃脘,胃气不降则胀满;土虚木乘,肝失疏泄,横逆犯胃,气失宣畅,中州不运,胃气反逆于上,则嗳气频;久病郁火伤阴,肝络失养则见胁肋部隐痛;阴液既伤,则化燥生热,相协郁火,扰乱心神,引发心烦、夜寐不宁之症;清晨时分,十二经气血流经脾胃,脾胃当旺之时,湿浊欲外达,故患者晨起口中常有异味;浊毒内蕴,腑气不畅,大肠传导失职,糟粕内停,遂成便秘之患。湿与热相结,舌红,苔黄腻,脉弦滑是为浊毒内蕴证之典型舌脉征象,结合上述病史可诊断为“浊毒内蕴证”。故治疗上应以化浊解毒、理气和胃,兼顾气血,方达补而不滞,气行血畅而浊化毒解。方中百合、乌药两药,气阴双补,凉温并用,刚柔并济,共奏行气解郁、润而不滞之功。归芎入肝解郁以伸木,白芍散瘀,白术健脾培土、以资肝木,三者合用,使瘀血得散,气滞得消,肝木条达,痛除病愈。白花蛇舌草、半枝莲合用以毒攻毒,专治肠上皮化生之顽疾。黄连、茵陈、苦参、鸡骨草等苦寒之品,合用以清热燥湿、化浊解毒,功效卓著。厚朴、陈皮、木香、苏梗辛温行散、行气和中,调和全方苦寒之性,使药物更加平和。2诊时患者症减,据四诊资料,加入广藿香、佩兰,气味芳香,以醒脾理气、和中导滞,兼具内消湿浊。3诊时患者诸症均减,随症调整处方,加入半夏以开泻苦降、荡涤痰浊,酸枣仁养心安神,以助睡眠。4诊时效不更主方,守主方守法治疗。患者后于门诊定期复诊,现症状稳定。纵观诊疗过程,诸药共伍,标本兼顾,补泻兼施,气血并调,助浊化毒解,故获良效。

7 小结李教授基于“浊毒”理论,对慢性萎缩性胃炎患者胃镜及舌象特征进行了分析,发现随着浊毒积聚,胃镜图像所示的黏膜炎症由无到有、从正常逐渐转变为萎缩状态,与此同时舌质由淡红、淡紫到红紫、暗红,舌苔由薄苔逐渐变为厚腻苔及少苔,表明胃镜图像变化与舌象变化具有一定规律,并且两者在疾病进展过程中表现出相互对应的关系。然而,胃镜图像主要反映的是胃肠道局部的病变状况,如黏膜的炎症、溃疡或萎缩,而舌象则更能揭示全身气血运行和脏腑功能的整体状态。因此,当临床中出现胃镜图像与舌象不一致的现象时,胃镜作为一种局部检查手段,可能无法完全反映舌象所揭示的全身状况。尤其是在疾病尚未局限于胃部或局部病变尚不显著的情况下,舌象可能已表现出明显的变化。针对这些不一致现象,李教授指出,此时应将胃镜与舌象综合分析,避免依赖单一的检查手段,并且通过四诊合参判断患者病情进展,从而进行辨证论治。同时,对于存在明显不一致的情况,也可进一步探讨病机的复杂性,研究是否存在潜在的影响因素或更深层次的病理变化。

因此,在“浊毒”理论的指导下,李教授通过综合分析胃镜图像与舌象特征,不仅有助于提升慢性萎缩性胃炎治疗的精准度,还能够帮助临床医师更加准确地掌握疾病不同阶段及其发展趋势,从而制定个性化的治疗方案,为中医辨证论治慢性萎缩性胃炎提供了重要的临床指导,也为西医学与传统中医诊疗方法的深度融合创造了新的契机,奠定了两者在临床实践中有机结合与相互补充的坚实基础。

| [1] |

房静远. 《中国慢性胃炎诊治指南(2022年, 上海)》解读: 慢性萎缩性胃炎癌变的化学预防[J]. 胃肠病学, 2023, 28(10): 594-596. DOI:10.3969/j.issn.1008-7125.2023.10.004 |

| [2] |

国家消化系疾病临床医学研究中心(上海), 国家消化道早癌防治中心联盟(GECA), 中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌学组, 等. 中国胃黏膜癌前状态及病变的处理策略专家共识(2020)[J]. 中华消化内镜杂志, 2020, 37(11): 769-780. DOI:10.3760/cma.j.cn321463-20200916-00776 |

| [3] |

房静远, 杜奕奇, 刘文忠, 等. 中国慢性胃炎诊治指南(2022年, 上海)[J]. 胃肠病学, 2023, 28(3): 149-180. |

| [4] |

朱长红, 叶红, 贺翔, 等. 慢性萎缩性胃炎的中西医结合治疗研究进展[J]. 中国医药指南, 2024, 22(11): 38-41. |

| [5] |

XU W C, LI B L, XU M C, et al. Traditional Chinese medicine for precancerous lesions of gastric cancer: A review[J]. Biomedecine & Pharmacotherapie, 2022, 146: 112542. |

| [6] |

李佃贵. 从浊毒理论的建立与应用谈中医学创新与发展[J]. 中医杂志, 2020, 61(22): 1938-1940. |

| [7] |

刘晓雨, 刘志华, 李京璠, 等. 浊毒证诊断量表的研制与权重赋值: 基于德尔菲法及层次分析法[J]. 中医杂志, 2024, 65(7): 684-690. |

| [8] |

徐伟超, 李佃贵, 刘建平, 等. 浊毒理论创新中医病因病机学[J]. 中国中西医结合杂志, 2019, 39(8): 913-915. |

| [9] |

李佃贵. 中医浊毒论[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2016: 13.

|

| [10] |

徐伟超, 赵润元, 李佃贵, 等. 浊毒证充实中医证候学[J]. 中华中医药杂志, 2019, 34(10): 4580-4582. |

| [11] |

徐伟超, 赵润元, 李佃贵, 等. 国医大师李佃贵诊治慢性萎缩性胃炎临床经验的数据挖掘[J]. 中华中医药杂志, 2019, 34(9): 4350-4353. |

| [12] |

陈前, 任健, 张云桐, 等. 中医舌诊客观化在慢性萎缩性胃炎诊断中的应用进展[J]. 时珍国医国药, 2024, 35(2): 432-434. |

| [13] |

曹炳章. 辨舌指南[M]. 裘俭, 点校. 福州: 福建科学技术出版社, 2005.

|

| [14] |

房雨晨, 冯依伊, 王忆勤, 等. 基于舌图信息及舌苔物质分析的慢性胃炎舌诊客观化研究概述[J]. 世界科学技术-中医药现代化, 2020, 22(9): 3306-3310. |

| [15] |

郑天乐, 张语诺, 钟心怡, 等. 慢性萎缩性胃炎患者舌象特征研究进展分析[J]. 中华中医药杂志, 2024, 39(3): 1410-1413. |

| [16] |

赵雯红, 肖颖, 王文举, 等. 以人体微生态学诠释浊毒理论的内涵[J]. 中医杂志, 2018, 59(3): 185-190. |

| [17] |

王萍, 唐旭东. 胃癌前病变的逆转与中医药治疗探讨[J]. 中国中西医结合杂志, 2013, 33(10): 1305-1308. |

| [18] |

杜艳茹, 李佃贵, 王春浩, 等. 化浊解毒方治疗慢性萎缩性胃炎胃癌前病变浊毒内蕴证患者119例临床观察[J]. 中医杂志, 2012, 53(1): 31-33, 37. |

2. Hebei Provincial Hospital of Traditional Chinese Medicine, Shijiazhuang 050013, China;

3. Hebei Key Laboratory of Turbidity Toxin Syndrome, Shijiazhuang 050000, China;

4. Hebei Key Laboratory of Integrated Chinese and Western Medicine for Gastroenterology Research, Shijiazhuang 050000, China

2025, Vol. 42

2025, Vol. 42