文章信息

- 赵志恒, 赵曼霖, 李志道.

- ZHAO Zhiheng, ZHAO Manlin, LI Zhidao.

- 以风池穴为例探讨项枕部腧穴治疗眼部疾病的机制探析

- Analysis of the mechanism of neck and occipital acupoints in the treatment of eye diseases: Fengchi (GB20) as an example

- 天津中医药, 2025, 42(3): 311-314

- Tianjin Journal of Traditional Chinese Medicine, 2025, 42(3): 311-314

- http://dx.doi.org/10.11656/j.issn.1672-1519.2025.03.08

-

文章历史

- 收稿日期: 2024-09-26

2. "李氏飞经走气针刺法"非遗工作室, 天津 301617;

3. 天津中医药大学, 天津 301617

项枕部是连接头部与躯干的重要枢纽部位,由枕骨下缘的枕部区域与颈1棘突下缘到颈7棘突下缘之间同一脊柱水平向前至两侧斜方肌前缘的项部区域共同组成[1],在该区域内分布有风府、风池、完骨、哑门、天柱等重要穴位,这些腧穴被广泛用于治疗颈椎病、眩晕、痴呆、脑卒中、眼部病症等相关疾病[2-6]。其中风池穴因其解剖结构复杂、气感层次丰富[7-8],自古以来应用范围最广,临床使用频率也最高[9-10]。有研究表明风池单穴主治包括6个科别的36种病证及14个优势病证;配伍主治包括8个科别的61种病证以及14个优势病证[11]。一项综述显示风池穴临床治疗近视、眼肌麻痹、复视、干眼症、麻痹性斜视等具有较好疗效[12]。但对于风池穴治疗眼病的起效基础及其针刺机制尚缺乏系统的认识,因此结合经络理论及解剖结构探析风池与眼病的穴刺效应,以期为风池穴的临床应用及机制研究提供进一步理论支持。

1 风池穴的定位“风池”一词作为穴位名最早见于《灵枢经·热病》:“所谓五十九刺者……风池二。”《类经》注曰:“风池,足少阳经穴。”《黄帝内经素问·气府论》记载:“足太阳脉气所发者七十八穴……项中大筋两傍各一。”医家认为“项中大筋两傍各一”处即风池穴,王冰注其“在后陷者中,按之引耳,手足少阳脉之会”。《针灸甲乙经》则记载风池“在颞颥后发际陷者中”,《针灸大成》载其在“耳后颞颥后,脑空下,发际陷中,按之引于耳中”。

可见,对于风池穴的定位虽然具体描述有所差别,但都聚焦在“项后发际陷中”,现代认为是“胸锁乳突肌与斜方肌两肌之间凹陷中”“穴之凹处似池,停水曰池,停风乃风池”。因此,《经穴名称与定位》[13]对其具体定位规定为“在项部,枕骨之下,胸锁乳突肌上端与斜方肌上端之间的凹陷中”。临床取穴时多沿胸锁乳突肌隆起与斜方肌隆起形成的纵沟处向上推,当颅骨下缘即为风池穴。

2 风池穴治疗眼部疾病的基础《黄帝内经素问》认为风池穴是足太阳脉气所发之处,后世将其归属于足少阳胆经,可见其关联经脉与足少阳、足太阳关系密切。而风池穴作为手、足少阳经与阳维脉、阳跷脉的交会穴属性则加强了其治疗眼病的经脉联系。

2.1 “目-项中”关联的经脉循行与“枕叶-视神经”关联的视觉传导通路传世本《黄帝内经》已明确指出“目-项中”的经脉关联性,“膀胱足太阳之脉,起于目内眦……其直者……还出别下项”(《灵枢经·经脉》)。“足太阳有通项入于脑者……名曰眼系,头目苦痛取之,在项中两筋间”(《灵枢经·寒热病》)。而其之前的出土汉简也有类似的描述,如《张家山汉墓竹简》[14]记载的“引目痛……压两目内脉而上循之,至项”,《天回医简》[15]记载的“足大阳脉……夹脊以上,出项,上头角……系目内眦。其病:……回目,目莫如毋见……”“足少阳脉……循颈而上耳前,系目外眦。其病……目外眦痛”。

以上表明,风池穴作为足太阳在项中的脉气所发之处,是其气输注的重要部位[16]。其“目-项中”关联一方面是通过足太阳的经脉循行:“起于目内眦……还出别下项”;病理上“其病”“是动病”“所生病”有“回目目莫如毋见”“目似脱”“项如拔”“头囟项痛”“目黄泪出”等相关的“目-项”病症。另一方面则是通过“目(眼)系”这一特殊结构,现代解剖认为视觉传导路(即视路)从眼球的视网膜直至位居颅脑后端的皮质视区,贯穿整个头颅的前后,按其视觉传入的先后顺序可分为7个部分:即视网膜、视神经、视交叉、视束、外侧膝状体、视辐射及枕叶皮质的视中枢,这与中医的“目系”有相似之处。“目(眼)系”生理上是足太阳在头部沟通项中与目的重要组织[17],病理上“邪中于项……则随眼系以入于脑,入于脑则脑转,脑转则引目系急,目系急则目眩以转矣”,“目似脱”之症也形象表达了“目系”失用引起的眼部无力。

人体视觉的形成是由视网膜接受外界光线刺激开始,经完整视路传至视觉的最高级中枢(枕叶视皮质)结束。视皮质位于枕叶,枕叶皮质具有视觉特化作用,同时还具有感觉运动性,临床中刺激枕叶的一部分可引起眼球向同侧偏斜、头部转动、面肌运动;单侧枕叶损害可见对侧同向偏盲,双侧枕叶病变则可引起双目全盲,表现为双目失明,但瞳孔反应正常,故又有“枕眼区”之称[18]。风池穴位于枕叶皮质的体表投影范围,“腧穴所在,主治所在”,针刺风池可一定程度上刺激枕叶皮质,调节枕叶皮质功能状态,进而反馈性调节视路的神经感传,使感觉到达眼部。针刺风池穴治疗眼部疾病时,有时患者反馈针感就像在脖子后面有根线突然拽了眼睛一下,有种被牵拉的感觉。这种现象恰是视觉传导路作为“目系”解剖基础的有力证明,也可能是“目(眼)系”在针刺风池穴时的经络基础。

2.2 风池穴的腧穴属性与“枕下肌群-眼肌”的对应相关性风池穴的腧穴属性首先体现在其作为胆经离首入项第一穴,少阳胆经“所主者多为风病,多为目病,为寒热病,为筋病”,风池“尤为本经最要之穴,以在头为虚处,后风之来易伤之,而又为离首入项之第一穴。本经在首之二十穴至此而尽,故所治病为多”。其次,体现在作为手、足少阳经与阳维脉、阳跷脉的交会穴。

《针灸甲乙经》指出风池穴为“足少阳阳维之会”,阳维起于诸阳之会,“其脉发于足太阳金门穴,在足外踝下一寸五分……上循耳后,会手足少阳于风池”。阳维脉自下而上入于此穴之中,主要维系、联络手足少阳、足太阳三阳经[19]。现代解剖认为项枕部深层分布有头上斜肌、头下斜肌、头后大直肌、头后小直肌,这四块肌肉又被称为枕下肌群,发挥着控制寰枢关节和寰枕关节,并辅助稳定头部的作用。枕下肌群含有大量张力感受器,其最核心的作用在于协调眼球运动和背部其他肌肉,任何的眼球运动都会引起枕下肌群的张力变化[20-21]。这表明存在“枕下肌群-眼肌”与阳维脉“维系、联络”作用的对应相关性。

此外,风池还是少阳经与阳跷脉的交会穴。阳跷脉具有控制眼睛的开合和控制肌肉的功能,“起于跟中,循外踝上行,入风池”。《奇经八脉考》则详细记载其“从睛明上行入发际,下耳后,入风池而终”。而眼睛有六条肌肉控制着眼球的转动,这六条肌肉分别是上、下斜肌,上、下直肌和内、外直肌,这六条肌肉互相密切配合,使眼球协调一致地上下左右自由转动。

把双手位于耳旁固定头颅,双手拇指轻轻地放在枕骨下方浅层肌肉上以便感受到深层的枕下肌群组织,闭上眼睛,上下左右移动眼睛,就能感觉到拇指下细微的肌肉张力变化,枕下肌群会随着眼球的运动而同向运动。这一现象是风池穴作为手、足少阳经与阳维脉、阳跷脉的交会穴的具体体现。风池穴腧穴解剖的深层进针部位在头后大直肌内侧与头上斜肌的外侧之间[22]。而具体针刺风池穴时常配合互动式针法[23],即针刺时嘱患者做眨眼、转动眼球、眺望远方等动作,以加强眼肌运动的协调性,进而改善眼球的活动功能。

2.3 风池穴相关的“颈内动脉-眼动脉”关联的血管属支传统意义上风池穴的解剖层次注重由表及里的神经、肌肉等组织[22],这种腧穴解剖结构认识,能部分解释风池穴对于局部病症的治疗,但不能解释其对于眼病等远隔部位病症的作用。临床上针刺风池等项部腧穴时,多数患者常用形象的比喻说:眼睛就好像刚擦的玻璃一样净亮。反应针刺风池穴后眼睛较前视物更清晰,有明显变明亮的感觉,这与增加眼部及视神经的血流供应关系密切。解剖学研究表明[18],眼动脉直接供应视神经的前段,其分出的睫状血管系统和视网膜中央血管系统供应视网膜。眼动脉是颈内动脉入颅以后第一支较大的分支动脉。而颈内动脉还参与供应视神经后段、视交叉及视束前段。可见,“颈内动脉-眼动脉”的属支关联是针刺项部相关腧穴,改善“颈内动脉-眼动脉”血液循环的解剖基础。

此外,风池穴附近分布有枕动脉,其为颈外动脉的分支,从颈部向后走行,经颞骨乳突的枕动脉沟,斜穿枕部肌肉而达枕部皮下。而眼动脉的末梢支与颈外动脉的分支吻合,这可能也是针刺风池穴改善眼部血供的解剖基础之一。同时解剖学研究还表明[18],视交叉与大脑动脉环有相邻关系,其血液供应主要由颈内动脉、大脑前动脉、大脑中动脉及前后交通动脉等的小分支所组成;视皮质的血液供应主要由大脑后动脉分出的距状动脉供应,视皮质的枕极部及视辐射还接受大脑中动脉的血液供应。颈内动脉和椎-基底动脉于脑底部借大脑动脉环互相连接,因此,针刺风池穴可以刺激整个脑部血液循环,改善组织血液供应,这也是风池穴治疗脑部相关病症的重要解剖基础。

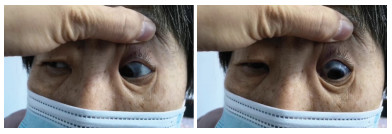

3 典型病案患者女性,58岁,2023年11月28日就诊,主诉:左眼活动不利伴视物不清1年余。患者1年前严重外感后继发肺炎及胸腔积液,予抗生素、消炎、化痰等治疗后肺炎等症好转,但出现左眼白睛黑朦,视物不清,左眼活动不利。刻下症见:左眼活动不利,视物不清,眼球内白睛满布黑色翳障,左侧视野轻度缺损(见图 1)。既往眼部专科检查未见异常。诊断为眼病(寒湿凝滞证)。

|

| 图 1 患者治疗前左眼情况(2023年11月28日) Fig. 1 The patient's left eye condition before treatment(November 28, 2023) |

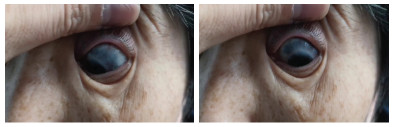

取穴及针刺方法:双侧风池穴,采取互动式针法,针刺时嘱患者做眨眼、转动眼球、眺望远方等动作,针感以双眼感到有牵扯感或沿胆经上行至额面为度,行针5~10 min后,取风池、风府、完骨、颈夹肌、大椎等项部腧穴及光明穴、养老穴留针30 min。治疗1次后患者于2023年12月8日复诊,诉左眼活动较前灵活,远视偶有不适感,查体可见白睛黑色翳障消散(见图 2),继予前述方法治疗以巩固疗效。

|

| 图 2 患者复诊时左眼情况(2023年12月8日) Fig. 2 The patient's left eye condition during follow-up visit(December 8, 2023) |

综上所述,风池穴治疗眼部疾病是基于其“目-项中”关联的经络与解剖特点,对其解剖结构从“枕叶-视神经”关联的视觉传导通路、“颈内动脉-眼动脉”关联的血管属支、“枕下肌群-眼肌”肌群的对应相关性等角度进行深入认识,有助于揭示风池穴及其所属经络的神经、血管、肌肉腧穴实质,为针刺风池治疗眼部疾病提供了理论支撑。但进一步的机制研究尚需开展,以验证上述理论机制的正确性,并推动风池穴的临床应用。

2. Intangible Cultural Heritage Studio of LI's Flying Channel Acupuncture Therapy, Tianjin 301617, China;

3. Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, Tianjin 301617, China

2025, Vol. 42

2025, Vol. 42