文章信息

- 陈嘉, 李兵

- CHEN Jia, LI Bing

- 医学院校专业英语课程设置的现状及对策研究

- The current situation of English courses offered in medical colleges & universities and the countermeasure study

- 天津中药大学学报, 2016, 35(3): 203-206

- Journal of Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, 2016, 35(3): 203-206

- http://dx.doi.org/10.11656/j.issn.1673-9043.2016.03.14

-

文章历史

收稿日期: 2016-01-20

2. 贵州大学外国语学院, 贵阳 550004

2. Guizhou University, College of Foreign Languages, Guiyang, 550004, China

在教育部颁布的外语教学大纲中指出“专业英语是大学英语教学的一个重要组成部分,是促进学生完成从学习到实际应用的有效途径”,因此,专业英语教学也已成为新一轮大学英语教学改革中的一个重要课题。在医学院校中,专业英语课程的设置与优化已成为复合型英语人才培养的核心问题,目前国内相关院校展开了对医学英语教学的广泛探索,这必将引发专业英语教学的质的飞跃。

1 课程体系及其设置原则在大学阶段,对英语课程所设定的教学目标不再仅仅是对语言本身的训练。基本的语法在高中阶段已经学习完毕,现阶段英语课程设置的定位是培养学生对英语的综合运用能力。通过提高学生的语言运用能力,使他们能真正将英语变成有利于他们在今后的学习进修、职业发展和社会交往中进行有效交际的工具。同时在这一阶段,还需要加大培养学生自主学习的能力,提高其综合文化素养,以适应中国更快的社会发展以及更多、更高层次的国际交流与合作的需要。

教育部高教司在其颁布并实施的《大学英语课程教学要求》第三部分“课程设置”中明确提出,“各高等学校应根据实际情况,按照《课程要求》和本校的大学英语教学目标,设计出各自的大学英语课程体系”[1]。按照这一要求,各高校可以通过设置必修课程、选修课程等不同的课程类型,将综合英语类、语言技能类、语言应用类、语言文化类和专业英语类等课程有机地结合起来,确保能够为不同层次的学生提供相应的课程,以使所有的学生在英语应用能力方面得到充分的训练以及不同程度地提高。

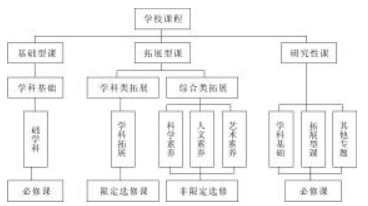

课程体系是教学进程与教学内容的总和,也是各个学校制定培养目标的依据。它通过对课程门类顺序的排列,规划如何实施培养目标,以决定学生将获得怎样的知识结构。课程体系主要由特定的课程观、课程目标、课程内容、课程结构和课程活动方式所组成,其中课程观起着主宰作用[2]。见图 1。

|

| 图 1 课程体系 |

随着中国社会经济的迅速发展,以及在国际社会中地位的日益重要,各行各业的国际交流日益增多。在这样的背景下,英语作为不同场合国际交流的重要媒介,其对口性及专业性也呈多元化趋势。过去那种单一的纯语言教学已不能适应社会及学生个体发展的需要。

在蔡基刚一项针对10个省市21所大学的非英语专业大学四年级学生所进行的调查中,有10.4%的同学认为“大学英语内容和高中重复”,19.2%的认为大学的教学方法与高中的无区别,更有高达31.5%的同学认为他们在大学里没有学到他们需要的东西[3]。由此可见,传统的英语教学模式已无法应对这样的发展,大学英语教学需要有一个转型式的变革,而这种转型的根本在于内容上的革新,以使大学英语教学真正进入后大学英语教学时代[4]。

在医学院校中,除了经典的教科书,很多书籍和资料在内容上相互引用转抄,原始出处不明。有些杂志文章的译者,本身就是非专业出身,导致译文晦涩难懂,还有翻译的文章内容陈旧过时,而新的研究成果得不到及时地普及推广,结果导致学生虽然经过多年的努力学习,但因缺乏系统专业的训练以及适时的知识更新,到了需要实际运用时,往往感觉力不从心[5]。

由此可见,医学院校在课程设置上如果仍然机械地套用传统大学英语教学模式,没有真正意义上改革性的突破,就无法体现医学院校英语教学所应具备的专业性和独特性,这必然在某种程度上制约医学院校英语教学水平的提高[6]。因此,为了跟上日益广泛和深入的医药界各学科各领域发展的步伐,加大与世界各地医药界同行的交流,学习并引进他国的先进经验和技术,借助英语的专业交流就也成为了必须,而专业交流是传统模式中所设置的英语课程体系,以及在此体系中培养出来的学生所难以完成的,它需要通过具有医学院校特色的大学英语教学模式来实现。

2.2 课程改革的内容 2.2.1 课程改革的目的为了满足专业发展的需要,英语课程中应加入专业英语课程。专业英语课程的设置绝非是指在完成了原有的基础阶段的英语学习之后,简单地加入医学英语词汇,也不是指完全照搬引进原版医学院校的教材,从而导致学生在艰难地学习生涩的专业术语的同时再去吸收深奥的医学专业知识,进而造成两头无法兼顾的局面[7]。

从目前的情况来看,从公共英语学习到专业英语学习之间的过渡和衔接存在着裂缝[8],要把这两者结合起来,需要搭建起一座“桥梁,即设计桥梁型课程”[9]。也就是说,基础阶段的英语学习,侧重语法及词汇的学习,而在进入专业英语学习之后,教师则需要“利用内容主题而不是语法规则或词汇表作为教学的支架”[10],使学生能够顺利地通过从公共英语到专业英语的学习过渡。

专业医学英语课程的设置应该充分考虑作为学习主体的学生,“以人为本”,因材施教,注重学生的个性化发展。既要帮助起点低基础弱的学生重新梳理知识点,扎实语言基础;也要满足基础好能力强的学生专业发展的需要,为他们预留出足够的发展提升空间。同时,课程的设计还必须坚持全面、系统、连贯的原则,将专业学科的内容进行简化和精炼。注重基础,简化语法,精选保留每科中最基础的内容,展开针对性训练。

2.2.2 课程体系的设置一年级两个学期:开设通识英语课程。主要是加强对学生听说读写译五大技能的训练,将中学英语的学习有效地与大学英语的学习衔接起来,培养学生逐步养成大学英语的学习模式与习惯,为下一步专业英语学习打好基础。

二年级上学期:开设“加强级通识课程+大类通才课程+兴趣课程”。加强级通识课将仍然着重于语言功能的训练(本阶段的训练以单项训练为主),兴趣课主要针对基础差的学生开设。而大类通才课程主要是基础医学英语及文化交际类课程,目的是为学生顺利地从公共英语学习过渡到专业英语学习做铺垫。

二年级下学期:开设“通识课程+专业英语课程+兴趣课程”。本阶段专业英语课程的学习进入各种输出性训练,可以安排学生听医学英语讲座、写医学论文摘要、书写英语病历或其他临床应用文、模拟场景对话等。

2.3 课程活动方式医学专业英语分科细且针对性强,同时,由于现代医学英语把拉丁语、希腊语的词根作为组词因素,构成大量的复制形式(duplicate forms)的词汇,更加剧了医学英语的晦涩难懂[11]。因此为了区别于普通英语的传统学习方法,所设置的专业医学英语课程也应辅以区别于传统英语教学模式的课程活动方式。

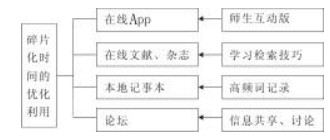

2.3.1 碎片化时间的优化利用网络教育作为一种新兴的教育形式,“正因其丰富的资源、广泛的受众和新颖的学习形式成为重要的教育手段之一”[12]。碎片化时间如图 2所示,可充分优化利用网络教育的灵活性(不受时空限制)(Triggs & John 2004[13],Hartnell-Young 2005[14],2006[15]),配合在线课程,使用移动端App随时随地提供学习场所,将所有的资源立体化地组合起来[16]。该App的设置除了常用的单词背诵、口语听力、文献摘录、论坛园地等传统模块,还可同时链接医学杂志,优选中英文对照的医学杂志,旨在让学生能及时了解最前沿的医学发展,同时能熟练掌握常见病中所涉及到的高频词汇。

|

| 图 2 碎片化时间的优化利用 |

随着网络技术的发展,以及可移动终端的种类日益丰富,通过网络查询及了解教学信息已经广泛为广大师生所接受。但是目前的网络教学管理系统,仅仅停留在人工登录信息到网络服务器,虽然查询和互动的信息较为丰富了,但均停留在对这些信息的单方面调取上,很多信息的传达和沟通,仍需通过人与人的直接互动来解决,没有体现出移动互联时代信息便捷的优势。为了充分利用目前已有的各种数据库叠合形成的大数据,高校也应该与时俱进,提高各种信息的利用率,包括课程的设置与专业知识的学习。例如医学英语的学习可结合现有的医学数据库,重点链接英文文献数据库、英文版医学摘要、英文版医学病例库、医学类国际会议摘录(英文版)等。此处列举大数据的管理系统的模板见图 3。

|

| 图 3 大数据管理系统 |

医学英语课程信息服务器,用于存储英语的课程信息,其中包括课程代码、名称、上课时间、学时、考核方式、学分、课程性质、选课范围、所需教辅手段[17]。

医学英语教师信息服务器,用于存储教师信息,包括教师可承担学时能力与限制、教师可开课时间范围、教师可承担课程类别、教师出勤情况。

医学英语学生信息服务器,用于存储学生信息,包括学生可上课时间范围、学生可承受学时能力与限制、学生可学习课程类别、学生出勤情况。

医学英语课程评价反馈信息服务器包括课程人气值、课程预期内容、课程建议与意见等。

2.4 课程改革的意义在英语课程设置中,加入了专业英语课程和英语兴趣课程,通过任选课与限选课搭配组合的形式,形成“多元性”的英语课程体系[18],在学科交叉、渗透、融合方面都有了跨越性变化,而学生对课程选择的依据是他们的英语水平。其意义在于以下几点。

2.4.1 调整课程,满足需求通识课程的调整、专业课程及兴趣课程的开设,丰富了学院的学科特色,满足了学生的需求,加强了学生学习专业英语的动机。动机调控作为自我调控学习的一个重要方面,直接影响着学习者的学习成效[19],从而增加了学生的社会竞争力,满足了学生就业及社会发展的需要。

2.4.2 优化课程,减负增效为了提高课程设置的质量,保证课程设置的有效性,尽量避免课程设置及培养目标脱离实际的现象,注重课程的实用性,借助新型的学习模式来提高学习效率,优化学习效果。

2.4.3 加强实践,学以致用鼓励学生积极参与各种竞赛以及课外活动,使其积极主动地将所学到的知识灵活地运用于实践之中。通过不断反复地输入与输出,使学生的“记忆性知识”转换成为“输出性知识”,将书本知识转化成为学生自身的能力[20],从而有效地激发起学生的学习兴趣与积极性,发展语言的应用能力。

3 结论著名的英语教育学者刘润清在其《21世纪的英语教学》一文中就指出未来的英语教学将必然成为英语语言与某一个领域的专业知识或某一个学科的结合,“专门用途英语教学将成为21世纪的英语教学主流”[21]。秦秀白教授也在其文章《ESP的性质/范畴和教学原则》中依据中国英语教学的现状指出,中国的英语教育应该有个转型,中小学英语教学的定位应该是在通用英语上,而高等学校的英语教学则应该定位在专门用途英语上,在这篇文中,他提出了“从长远角度看,中国高校英语教育和主流应该是专门用途英语教学”[22]这一完全符合高等院校英语教学发展趋势的观念。

所有的观念都需要在培养目标中得以体现,而课程体系是实现培养目标的载体,是保障和提高教育质量的关键。整合基础英语和医学专业英语以优化大学英语教学的课程设置,可以发挥英语的工具性与人文性,培养满足社会需要的复合型人才,以满足社会对医学专业人才的英语水平多元化和专业化的要求。

| [1] | 教育部高等教育司. 大学英语课程教学要求(试行)[M]. 上海: 上海外语教育出版社, 2004 : 1 -2 |

| [2] | 王丽群, 闫秀静, 杨琳. 以ESP为中心的医学院校英语课程改革之课程设计[J]. 医学与社会, 2009, 7 (22) : 72–73. |

| [3] | 蔡基刚. 关于我国大学英语教学重新定位的思考[J]. 外语教学与研究, 2010, 42 (4) : 306–308. |

| [4] | 蔡基刚. 转型时期的我国大学英语教学特征和对策研究[J]. 外语教学也研究, 2007, 39 (1) : 27–32. |

| [5] | 刘传江, 焦培慧. ESP教学理念对医学院校大学英语教学改革的启示[J]. 赣南医学院学报, 2013, 33 (5) : 670–672. |

| [6] | 罗毅, 李红英. 论大学英语与专业英语教学的衔接[J]. 外语界, 2008, 29 (1) : 76–80. |

| [7] | 陈迎, 陈宏森. 医学专业英语的课程设置及教学方法初探[J]. 辽宁教育研究, 2003, 23 (1) : 73–74. |

| [8] | 陈丕. 医学院校EGP+ESP英语课程教学模式构建[J]. 中华医学教育探索杂志, 2013, 12 (2) : 117–120. |

| [9] | 陈亚丽. ESP理论与以内容为依托的英语教学[J]. 中国ESP研究, 2011, 2 (1) : 41–46. |

| [10] | Short DJ. Assessing integrated language and content instruction[J]. Tesol Quarterly, 1993, 27 (4) : 627–656. |

| [11] | 杨明山. 医学英语术语教程[M]. 上海: 上海中医药大学出版社, 2006 : 16 -17 |

| [12] | 陈则航, 钱小芳. 网络学习社区对英语教师自主发展影响的使用研究[J]. 中国外语教育, 2011, 4 (2) : 21–30. |

| [13] | Triggs P, John P. From transaction to transformation:Information and communication technology, professional development and the formation of communities of practice[J]. Journal of Computer Assisted Learning, 2004 (20) : 426–439. |

| [14] | Hartnell-Young E. Teachers' new roles in school-based communities of practice[OL].[2005-05-04].http://www.aare.edu.au/04pap/har04257.pdf. |

| [15] | Hartnell-Young E. Teachers' role and professional learning in communities of practice supported by technology in schools[J]. Journal of Technology and Teacher Education, 2006, 14 (3) : 461–480. |

| [16] | 潘俊峰, 杨敏. 军队医科院校大学英语拓展课程设置的实践与思考[J]. 中国高等医学教育, 2012, 27 (5) : 83–84. |

| [17] | 何玲梅. 英语专业英语课程设置的向度[J]. 外语教学, 2013, 34 (2) : 76–80. |

| [18] | 毛兰芝. 医学院校多元化大学英语课程体系的构建与实践[J]. 中华医学教育杂志, 2011, 31 (2) : 219–221. |

| [19] | 李昆. 动机调控策略对学习策略和英语成绩的影响研究[J]. 外语与外语教学, 2011, 27 (2) : 28–32. |

| [20] | 王荣英. 语言输出中的内隐学习与内隐知识转化研究[J]. 四川外语学院学报, 2008, 29 (4) : 127–131. |

| [21] | 刘润清. 21世纪的英语教学——记英国的一项调查[J]. 外语教学和研究, 1996, 40 (2) : 35–38. |

| [22] | 秦秀白. ESP的性质、范畴和教学原则[J]. 华南理工大学学报:社会科学版, 2003, 5 (12) : 79–83. |

2016, Vol. 35

2016, Vol. 35