文章信息

- 虞晓含虞晓含, 朱燕波朱燕波, 王琦王琦, 成杰辉成杰辉, 史会梅史会梅, 张笑梅张笑梅, 李彦妮李彦妮, 严辉严辉, 李桐李桐

- YU Xiao-han, ZHU Yan-bo, WANG Qi, CHENG Jie-hui, SHI Hui-mei, ZHANG Xiao-mei, LI Yan-ni, YAN Hui, LI Tong

- 中医体质综合干预对象依从性特点分析

- Analysis on the characters of the compliances in TCM constitution comprehensive intervention

- 天津中医药大学学报, 2017, 36(3): 180-183

- Journal of Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, 2017, 36(3): 180-183

- http://dx.doi.org/10.11656/j.issn.1673-9043.2017.03.06

-

文章历史

收稿日期: 2017-02-26

2. 北京中医药大学管理学院, 北京 100029;

3. 广东省中医院珠海医院, 珠海 519015

2. School of Administration, Beijing University of Traditional Chinese Medicine, Beijing 100029, China;

3. Zhuhai Hospital of Guangdong Province Traditional Chinese Medical Hospital, Zhuhai 519015, China

中医体质学认为,体质在具有相对稳定性的同时,亦具有动态可变性。在体质辨识的基础上,根据体质特点进行的体质干预,是体质可调理论在临床实践中的具体应用[1]。依从性主要是指患者的行为(如服药、饮食及其他生活方式等)与医嘱的一致性,其影响因素众多、评估具有难度,在健康管理研究中具有重要意义[2]。目前,在中医体质学理论指导下的体质干预研究已不鲜见[3-4],但由于体质调护所需时间较长、干预强度难以量化等原因,有关体质干预研究中干预对象依从性的研究较少,干预对象依从性特点及干预效果等问题尚不明确。笔者旨在对体质综合干预中干预依从性及干预效果进行分析,以期对体质干预研究提供参考。

1 资料与方法 1.1 资料2013年2月—2014年1月,于广东省中医院珠海医院治未病中心自愿接受中医体质综合干预的595例样本中,配合完成26周干预者509例,干预监测手册填写记录完整者508例。本研究纳入此508例样本作为研究对象。

纳入标准:年满18周岁;具有初中及以上文化程度,能独立完成调查问卷及干预监测手册;签署知情同意书。

排除标准:患有严重疾病以致不适合参加本研究者;精神疾患、行为障碍者;因文化程度限制或其他原因不能理解调查问卷及干预监测手册者;不能配合完成干预者。

1.2 方法 1.2.1 调查方法干预前、干预13周后、干预26周后,调查对象于治未病中心门诊自行填写中医体质量表;干预期间,调查对象于家中自行填写中医体质干预监测手册。

1.2.2 中医体质类型的判定中医体质调查采用中医体质量表实施[5-7]。该量表为60条目自我评价量表,由平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质及特禀质9个亚量表构成,各亚量表转化分数为0~100分。在各量表得分基础上,利用判别分析法,对调查对象的中医体质类型进行判定[8]。

1.2.3 干预方法根据调查对象入组前体质类型判定结果,依据9种体质各自特点,分别推荐包括情志、饮食、起居、运动和经络5个方面的综合干预方案。以气虚质为例:情志干预方面,以保持豁达、乐观、平和的心态为原则,避免忧思惊惧过度;饮食干预方面,推荐健脾益气类食物,避免过食生冷,建议食用参芪鲫鱼汤、山药芡实粥等药膳,建议饮用芪枣茶、参芪茶等茶饮;起居干预方面,以规律作息、避免熬夜为主,同时注意避风保暖、劳逸结合;运动干预方面,推荐每天坚持进行舒展、缓和的运动,避免大负荷的剧烈运动;经络干预方面,推荐自行按摩足三里、气海、神阙等穴位。

在干预过程中,调查对象需每周自行填写中医体质监测手册,记录1周内实施体质调护的具体情况,以保证干预效果。监测手册由上下两册组成,每册包含13周内容,各周记录内容一致。在前13周和后13周干预结束时,调查对象需分别携监测手册上、下册返回治未病中心。

1.2.3 干预依从性量化方法根据监测手册内容,结合调查对象实际应答情况,本研究在情志、饮食、起居、运动及经络5个方面,共选取6个问题作为干预依从性的判断依据。情志方面,主要考察调查对象保持心态平和的程度;饮食方面,主要考察调查对象遵循饮食调养原则的程度;起居方面,主要考察调查对象是否有熬夜行为、睡眠时间是否过长或过短;运动方面,主要考察调查对象坚持运动的频率;经络方面,主要考察调查对象对点压、按摩推荐穴位的坚持程度。经过选项赋分及分数标准化,5个方面得分均为0~100分,依从性总分为5个方面的平均分。

1.2.4 统计分析方法以百分比(%)描述不同特征研究对象的分布情况;以均数±标准差(x±s)描述研究对象依从性情况;以折线图描述26周内干预依从性变化趋势。性别组间均数比较使用t检验方法,年龄组间均比较使用单因素方差分析方法,两两比较使用LSD法。干预效果评价方面,使用偏相关方法,分析在控制相关混杂因素后,干预对象体质得分变化与干预依从性之间的相关性。统计分析使用Office Excel 2013及SPSS 18.0完成。如无特别说明,均以P<0.05为具有统计学意义。

2 结果 2.1 研究对象一般情况508例研究对象中,男157例(30.9%),女351例(69.1%);汉族488例(96.1%);已婚者413例(81.3%)。研究对象平均年龄为47.69岁;其中18~40岁187例(36.8%),41~60岁199例(39.2%),61~84岁122例(24.0%)。根据干预前体质辨识结果,508例样本中,平和体质44例(8.7%)、气虚体质42例(8.3%)、阳虚体质68例(13.3%)、阴虚体质33例(6.5%)、痰湿体质75例(14.8%)、湿热体质73例(14.4%)、血瘀体质115例(22.6%)、气郁体质28例(5.5%)、特禀体质30例(5.9%)。

经26周干预,508例样本中,平和体质例数已由44例上升至147例,干预前的气虚体质(9例)、阳虚体质(6例)、阴虚体质(4例)、痰湿体质(18例)、湿热体质(20例)、血瘀体质(43例)、气郁体质(8例)、特禀体质(5例)等8种偏颇体质均有不同例数的样本向平和体质转化。

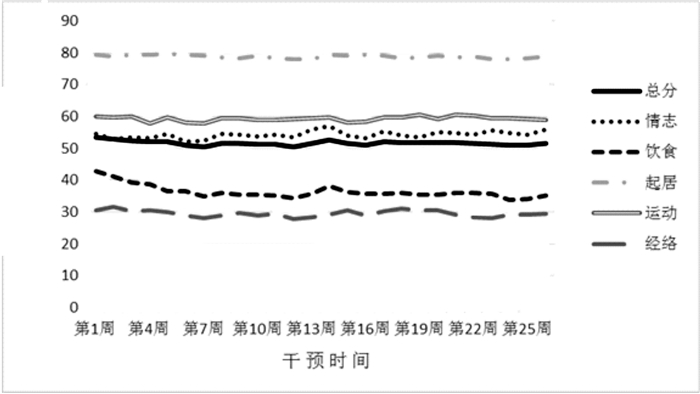

2.2 研究对象依从性分析 2.2.1 全部研究对象总体依从性全部研究对象26周内依从性总平均分为51.7分,情志方面平均54.3分、饮食方面平均36.4分、起居方面平均79.1分、运动方面平均59.3分、经络方面平均29.6分。干预周期内,研究对象总体的依从性情况整体保持稳定,前13周与后13周依从性得分基本保持一致。见表 1,图 1。

| 分 | |||

| 项目 | 26周 | 前13周 | 后13周 |

| 总分 | 51.7±12.8 | 51.7±13.5 | 51.6±14.3 |

| 情志 | 54.3±16.3 | 53.8±17.5 | 54.7±19.4 |

| 饮食 | 36.4±21.3 | 37.1±24.2 | 35.6±23.5 |

| 起居 | 78.8±11.6 | 78.8±12.9 | 78.7±13.7 |

| 运动 | 59.3±25.3 | 59.1±27.8 | 59.5±27.2 |

| 经络 | 29.6±23.2 | 29.5±24.4 | 29.6±25.5 |

|

| 图 1 研究对象干预总体依从性趋势图 |

见表 2。不同性别研究对象依从性得分均值的t检验结果显示,男、女性研究对象的干预依从性得分仅在情志方面呈现统计学差异,男性在情志方面的依从性较女性更好。

| 分 | |||||||

| 组别 | 例数 | 总分abc | 情志*bc | 饮食bc | 起居bc | 运动abc | 经络abc |

| 性别 | |||||||

| 男 | 157 | 52.5±13.8 | 58.2±16.9 | 37.4±23.4 | 78.6±11.5 | 59.5±26.2 | 28.7±24.9 |

| 女 | 351 | 51.3±12.4 | 52.5±15.8 | 35.9±20.3 | 78.8±11.7 | 59.2±24.9 | 29.9±22.4 |

| 年龄 | |||||||

| 18~40 | 187 | 45.4± 8.8 | 52.1±14.7 | 31.7±18.2 | 77.5±11.1 | 44.8±21.5 | 20.6±15.9 |

| 41~60 | 199 | 51.4±12.3 | 53.5±16.5 | 34.1±21.3 | 78.1±12.2 | 61.8±22.6 | 29.4±22.3 |

| 61~84 | 122 | 61.8±12.5 | 58.8±17.6 | 47.4±22.0 | 81.8±10.9 | 77.4±21.6 | 43.5±27.1 |

| 注:*表示不同性别之间存在统计学差异;a表示18~40岁年龄组与41~60岁年龄组之间存在统计学差异,b表示18~40岁年龄组与61~84岁年龄组之间存在统计学差异,c表示41~60岁年龄组与61~84岁年龄组之间存在统计学差异。 | |||||||

不同年龄段研究对象依从性得分均值的方差分析结果显示,不同年龄段研究对象在依从性总分及情志、饮食、起居、运动、经络5个方面具有统计学差异。其中,总分、运动及经络方面,任意两组的均值比较均呈现统计学差异,61~84岁组依从性最好,41~60岁组次之,18~40岁组依从性最差;情志、起居及饮食方面,19~40岁组与41~60岁组之间无统计学差异,61~84岁组依从性显著好于18~40岁组及41~60岁组。

2.2.3 干预依从性与干预效果根据调查对象入组时的体质判定结果,将9种体质类型调查对象分别纳入9个统计模型,分析体质得分变化与5个方面干预依从性之间的相关性。体质得分变化为调查对象所属体质类型在干预6个月后的得分与干预前的差值。由于性别、年龄、干预前体质得分均可能对体质得分变化产生影响,故采取偏相关分析方法,控制变量为性别、年龄及干预前体质得分。

| 模型 | 例数 | 情志 | 饮食 | 起居 | 运动 | 经络 |

| 平和体质 | 44 | 0.12 | 0.11 | -0.08 | 0.20 | -0.18 |

| 气虚体质 | 42 | -0.05 | 0.29* | 0.01 | 0.02 | 0.14 |

| 阳虚体质 | 68 | -0.18 | -0.18 | 0.11 | -0.04 | -0.01 |

| 阴虚体质 | 33 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | -0.33* | -0.06 |

| 痰湿体质 | 75 | -0.29** | -0.19 | -0.25** | -0.13 | -0.07 |

| 湿热体质 | 73 | -0.18 | -0.10 | -0.06 | -0.27** | 0.19 |

| 血瘀体质 | 115 | -0.23** | -0.03 | 0.06 | -0.09 | -0.11 |

| 气郁体质 | 28 | -0.52 | -0.42** | -0.18 | 0.17 | -0.45** |

| 特禀体质 | 30 | 0.26 | 0.42** | -0.15 | -0.05 | -0.01 |

| 注:*P<0.10,**P<0.05。 | ||||||

偏相关分析结果显示:在扣除性别、年龄及干预前体质得分因素后,情志方面依从性与痰湿体质、血瘀体质得分变化之间的负相关关系具有显著性;饮食方面依从性与气虚体质、特禀体质得分变化之间的正相关关系具有显著性,与气郁体质得分变化之间的负相关关系具有显著性;起居方面依从性与痰湿体质得分变化之间的负相关关系具有显著性;运动方面依从性与阴虚体质、湿热体质得分变化之间的负相关关系具有显著性;经络方面依从性与气郁体质得分变化之间的负相关关系具有显著性。

3 讨论包括情志、饮食、起居、运动、经络等非药物干预措施是中医体质干预的主要内容[9-16]。体质相对稳定的特征决定了体质干预的长期性和复杂性,良好的依从性是体质干预效果的保障。

在本研究的26周干预周期内,调查对象依从性较为稳定,干预前期与干预后期的依从性基本保持一致。在干预的5个具体方面,调查对象整体对起居干预的依从性较好,对饮食及经络干预的依从性较差。除情志方面外,男性与女性调查对象依从性无统计学差异,女性在情志方面的依从性劣势考虑与女性多性情敏感、思虑较重有关。不同年龄调查对象在干预各方面的依从性均存在统计学差异,老年人群依从性较好,青壮年人群依从性较差,考虑与老年人时间较为充裕、对健康关注度较好有关。

在干预依从性与干预效果方面,由于性别、年龄、体质基线得分均有可能对体质得分变化产生影响,偏相关分析可通过对以上因素的控制来获得干预依从性与干预效果间真实的关系。偏相关分析结果提示,情志干预对痰湿体质、血瘀体质的调护效果较好,饮食干预对气郁体质的调护效果较好,起居干预对痰湿体质的调护效果较好,运动干预对阴虚体质、湿热体质的调护效果较好,经络干预对气郁体质的调护效果较好。不同体质人群中,干预依从性及干预效果关系的差异性提示,不同体质的干预过程各有特点,据此可采用具有针对性的干预模式。对于未呈现明显改善或出现依从性与偏颇体质得分变化呈现正相关关系的部分结果,考虑与样本例数偏少所致分析模型不稳定有关,目前可参考的同类研究较少,有待样本含量更大、观察周期更长的体质干预研究。

综上所述,中医体质综合干预中干预对象依从性仍有较大提升空间。适用于不同特征、不同体质人群的体质干预方案应有所侧重。针对饮食、经络方面依从性较差的情况,可考虑通过细化、优化干预方案的方式予以解决;针对青壮年人群干预依从性较差的现状,可考虑加强对该人群的监督指导。

| [1] | 王琦. 中医体质学研究与应用[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2012: 81 |

| [2] | 施华芳, 姜冬九, 李乐之, 等. 病人依从性的研究进展[J].中华护理杂志, 2003, 38(2): 134–136. |

| [3] | 邸洁, 朱燕波. 中医体质干预研究现状及展望[J].天津中医药, 2014, 31(5): 314–317. |

| [4] | 刘婷婷, 董昌武. 基于中医体质老年人群健康干预的研究进展[J].中国中医药现代远程教育, 2016, 14(1): 143–146. |

| [5] | 王琦, 朱燕波, 薛禾生. 中医体质量表的初步编制[J].中国临床康复, 2006, 10(3): 12–14. |

| [6] | 朱燕波, 王琦, 薛禾生, 等. 中医体质量表性能的初步评价[J].中国临床康复, 2006, 10(3): 15–17. |

| [7] | 朱燕波, 王琦, 折笠秀树. 中医体质量表的信度和效度评价[J].中国行为医学科学, 2007, 16(7): 651–654. |

| [8] | 王琦, 朱燕波. 中国一般人群中医体质流行病学调查[J].中华中医药杂志, 2009, 24(1): 7–12. |

| [9] | 张惠敏, 倪诚, 李英帅, 等. 中医体质干预研究的方法学探讨[J].上海中医药大学学报, 2012, 26(4): 22–25. |

| [10] | 黄满玉, 郭艳幸, 高书图, 等. 《黄帝内经》中的体质学说及临床价值[J].天津中医药大学学报, 2013, 32(2): 72–75. DOI:10.11656/j.issn.1673-9043.2013.02.03 |

| [11] | 赵卫东, 张卫星. 中医体质干预在社区糖尿病干预中的效果分析[J].社区医学杂志, 2010, 8(5): 27–28. |

| [12] | 全亚萍, 冯华, 陈园桃, 等. 综合干预对不同体质中风易患者危险因素影响[J].实用中医内科杂志, 2012, 26(2): 1–3. |

| [13] | 娄彦梅, 平昭, 韩萍. 糖调节受损中医体质干预的研究[J].中华中医药杂志, 2015, 30(1): 308–310. |

| [14] | 徐毓华. 中医体质干预对改善大学生抑郁的效果观察[J].湖北中医药大学学报, 2016, 18(1): 125–126. |

| [15] | 杨惠霞, 倪磊, 贾宝兰, 等. 基于妇女孕前体质中医优生干预的依从性分析[J].中国社会医学杂志, 2016, 33(1): 41–43. |

| [16] | 杨黛仙. 护理措施和体质辨识相结合对糖尿病前期干预的观察[J].中医临床研究, 2016, 8(4): 137–140. |

2017, Vol. 36

2017, Vol. 36