1. 浙江中医药大学第一临床医学院, 杭州 310053;

2. 浙江中医药大学基础医学院, 杭州 310053

收稿日期: 2018-02-06

基金项目: 浙江省自然科学基金项目(LY14H270013)

作者简介:

周亚军(1996-), 女, 2015级本科生, 从事中风的研究工作。

Characteristic analysis of the clinical application of acupuncture on acute ischemic stroke

1. The First Clinical Medical College, Zhejiang Chinese Medical University, Hangzhou 310053, China;

2. School of Basic Medicine, Zhejiang Chinese Medical University, Hangzhou 310053, China

中风是一种常见的急性疾病,患者大都为中、老年人。本病以突然昏仆、不省人事,半身不遂,或神识稍昧,口眼 斜等为主症,具有极高的复发率、病死率和致残率,按照病理变化分为出血性和缺血性两大类,临床上以缺血性中风最为常见,中风急性期有效的救治对于患者病情的转化和预后至关重要。而针刺作为中医特色治疗方法,被广泛应用于急性缺血性中风(AIS)的治疗,且取得了显著的临床疗效,因此,对其临床应用特点进行分析研究意义重大。

斜等为主症,具有极高的复发率、病死率和致残率,按照病理变化分为出血性和缺血性两大类,临床上以缺血性中风最为常见,中风急性期有效的救治对于患者病情的转化和预后至关重要。而针刺作为中医特色治疗方法,被广泛应用于急性缺血性中风(AIS)的治疗,且取得了显著的临床疗效,因此,对其临床应用特点进行分析研究意义重大。

现代临床及基础研究认为,针刺穴位、经络的选取,以及针刺手法、刺激量是影响针刺疗效的重要因素,笔者通过整理分析近几年临床上治疗AIS疗效显著的针刺治疗方法,以总结针刺治疗AIS的临床机制,探究取穴规律,发现取穴方法迥异,故寻求最佳刺激手法、刺激量与取穴,优化组合,获取最佳治疗方案,为临床治疗该病提供客观的参考依据。

1 不同针刺疗法的临床疗效及机制研究

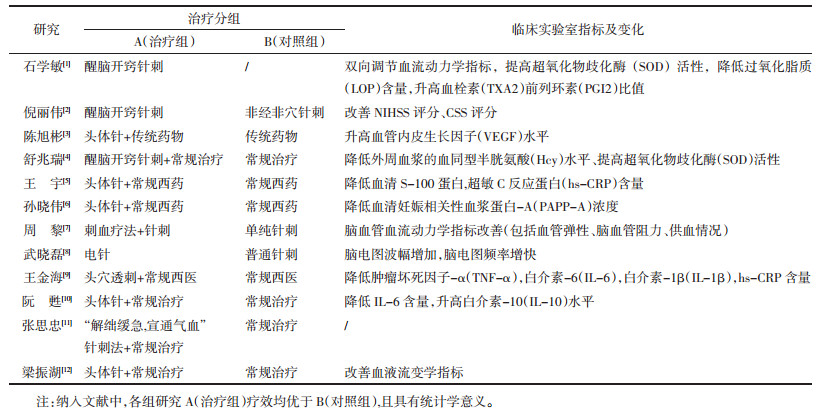

临床上针刺治疗AIS的方法有多种,主要有体针(常规针刺)、头针、电针、头体针结合、醒脑开窍针刺、针药结合等方法,均取得了一定的疗效,在统计疗效上,由于标准不同,统计方法不一致,因此所列数据仅供参考,不能作为相互比较的依据。通过文献研究将针灸治疗AIS的临床有效方法进行整理[11-12],见表 1。

定量检测临床实验室指标的变化,并结合临床疗效,能更客观地反映针刺治疗效果。以上研究发现,针刺治疗时,一般都是在常规治疗下行针刺治疗,跟常规治疗比较,针刺治疗疗效较好,头体针结合疗效普遍优于一般针刺治疗,针药结合在临床上最为常见,其疗效较单纯针刺更为显著。而由石学敏院士创立的“醒脑开窍”针刺法在此病的治疗中效果尤佳,痊愈率达59.27%,总有效率达98.56%,已广泛应用于临床[1]。

2 针刺取穴规律探析

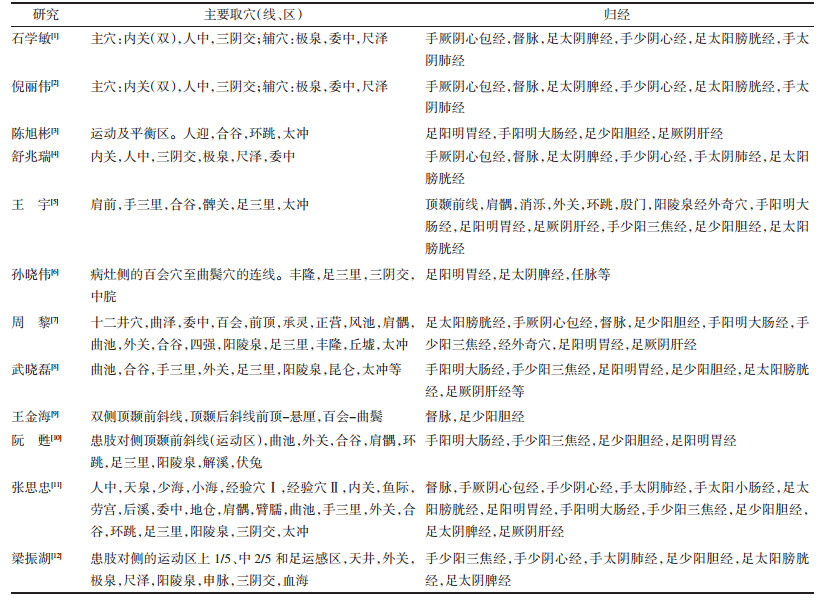

针刺治疗AIS患者的临床疗效,与腧穴使用特点、规律密不可分,但是随着临床报道越来越多,各医家所用的经络腧穴处方、刺灸方法等又各有特点,导致相关资料浩瀚纷杂。故笔者进一步总结了以上学者所做工作,望分析其临床疗效与取穴(线)、归经、针刺刺激量、刺激手法等的关系,整理如下,见表 2。

表 2 纳入文献中刺激量、刺激手法、取穴(线)与归经分析

对上表所列处方穴位进行归经整理,发现使用穴位频次由多至少依次为:合谷、足三里、三阴交、阳陵泉、外关等,所属经络频次由多至少依次为:足阳明胃经、足少阳胆经、手阳明大肠经等,此结果与金晓露等[13]学者所总结的针灸治疗AIS的选经用穴特点及规律基本一致。根据以上数据分析,总结如下:1)穴位主治符合AIS病因病机。合谷使用频率最高,中风患者大多伴有口眼 斜等症状,而合谷为治疗该症状的要穴,《针灸甲乙经》中“头项寻列缺,面口合谷收”即有合谷穴能治疗口面部病症;足三里为保健要穴,具有补益气血的作用,亦可治疗下肢不遂。而缺血性中风的主要病机即为气血不足。2)常规取穴多以阳经为主,符合“治痿独取阳明”。3)醒脑开窍针刺法选穴则以阴经穴为主,阳经穴为辅,改变了历代沿用的以阳经为主、阴经为辅的治疗原则,醒脑开窍的治疗原则也得到了大量实验研究与临床验证,从而指导目前的临床治疗。

斜等症状,而合谷为治疗该症状的要穴,《针灸甲乙经》中“头项寻列缺,面口合谷收”即有合谷穴能治疗口面部病症;足三里为保健要穴,具有补益气血的作用,亦可治疗下肢不遂。而缺血性中风的主要病机即为气血不足。2)常规取穴多以阳经为主,符合“治痿独取阳明”。3)醒脑开窍针刺法选穴则以阴经穴为主,阳经穴为辅,改变了历代沿用的以阳经为主、阴经为辅的治疗原则,醒脑开窍的治疗原则也得到了大量实验研究与临床验证,从而指导目前的临床治疗。

3 合适的刺激手法与刺激量

“虚则补之,实则泻之”是中医治疗大法,也是针刺手法的基本原则,由于针刺治疗的特殊性,同一选穴方法的进针方向、深度及施术的手法不同,其针刺效应也有差,其中疗效较好的治疗方法大多使用毫针针刺,行平补平泻手法,得气后快速捻转,头针转速多为200 r/min以上的强刺激,无显著差异。而疗效尤佳的醒脑开窍针刺法则强调不同的穴位应采用不同的行针手法,对针刺方向与深度、选择手法与施术时间、针刺间隔时间等有更为严格的要求,且头部穴位宜强刺激。

4 适宜的针刺介入时机

在针刺治疗缺血性中风时,针刺时机对临床疗效及预后至关重要。有的学者认为越早针刺效果越明显,也有的学者认为过早的刺激往往会因刺激量过大,患者难以接受,亦或导致疾病恶化。因此,诸多学者对针刺介入时机展开研究,朱崇田等[14]分别选取分别在发病后6 h内、6 h~3 d、3~7 d、7~14 d采用醒脑开窍针法对患者进行治疗, 发现发病后6 h内针刺对日常生活能力量表(ADL)、美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)及中医症状体征评分方面改善最为明显;宁丽娜等[15]则选取急性期、恢复期及后遗症期患者展开研究,发现醒脑开窍针刺相比于传统针刺更有利于患者神经功能的恢复,且介入越早,疗效越佳。

5 不同留针时间对疗效产生影响

在针刺留针时间上,韩明娟等[16]进行了深入探讨分析,对于中风后血液流变学及神经功能的改善,临床和基础研究均证实留针时间越长,疗效越好。目前的研究更倾向于将留针时间定为60 min左右。尤其是对于头针疗法,留针24 h组疗效明显优于30 min组。而对于中风后疲劳或肢体症状,研究显示,长时间留针并未有更好的效果,以30 min为宜。但该学者的研究所纳入病例包含部分恢复期与后遗症期患者,不完全具有代表性。笔者认为,深入研究针刺治疗AIS的留针时间尤为重要,目前大多集中在基础研究,临床研究并不多见。日后,望有学者对该病的不同中医证型、临床实验室指标等进行留针时间研究,以获得合适留针时间,指导临床治疗。

6 探究与展望

《素问·痿论》中提出的“治痿者独取阳明”一直以来都是针刺治疗中风的不二法则,《灵枢·热病》:“病先起于阳,后入于阴者,先取其阳,后取其阴。”由此可见中风初期病邪先犯阳经, 而后才侵犯阴经。而醒脑开窍针刺法则反常规选取阴经穴。石学敏院士[17]提出,该病的病位在脑,病机为“窍闭神匿,神不导气,致元神无所附,肢无所用”,故立“醒脑开窍”之治疗大法。以阴经为主、阳经为辅,形成了一系列作用于“脑神”(元神)的配方,诸穴合用, 用以开窍启闭,改善元神之府的生理机能为主,并广泛应用于临床。然而这独特的取穴特点则对中医基础理论研究提出又一大新的挑战,除此之外,无论是常规取穴还是醒脑开窍的方法中,督脉都是使用较高的经络之一,因该病首先发于脑,而头又为“诸阳之会”,取穴人中属督脉,督脉络脑,且为“阳脉之海”,以雀啄法针刺,可醒脑开窍。“阴阳离决, 精气乃绝”, 阴阳失和, 神气逆乱而生闭厥,“阴平阳秘、精神乃治”,故笔者认为可以通过基础实验研究选取最佳阳经穴、阴经穴,以及阳经穴和阴经穴位的优化配比,或许带来中医理论的突破,也能进一步指导临床治疗和提高临床疗效。

2018, Vol. 37

2018, Vol. 37