文章信息

- 吴晓庆, 黄帆, 赵思怡, 张文辉, 卢晓波, 郭汝松, 范志勇, 田强

- WU Xiaoqing, HUANG Fan, ZHAO Siyi, ZHANG Wenhui, LU Xiaobo, GUO Rusong, FAN Zhiyong, TIAN Qiang

- 腰椎斜扳法治疗L5/S1椎间盘突出症失败原因分析及应对措施

- Analysis of the failure cause of L5/S1 intervertebral disc herniation with lumbar mitral method and countermeasures

- 天津中医药大学学报, 2018, 37(6): 467-471

- Journal of Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, 2018, 37(6): 467-471

- http://dx.doi.org/10.11656/j.issn.1673-9043.2018.06.07

-

文章历史

收稿日期: 2018-02-24

2. 广州中医药大学针灸康复临床医学院, 广州 510405;

3. 广州中医药大学医学信息工程学院, 广州 5104053;

4. 广东省中医院, 广州 510120

2. Acupuncture and Rehabilitation Clinical Medical College, Guangzhou 510405, China;

3. University of Traditional Chinese Medicine, Guangzhou 510405, China;

4. Department of Massage, Guangdong Chinese Medicine Hospital, Guangzhou 510120, China

腰椎间盘突出症作为临床常见病,主要是由于腰椎间盘退变,或受到巨大外力作用,引起椎间盘外层之纤维环破裂,髓核突出刺激或压迫相应神经根、血管或脊髓组织而引起以腰痛并伴有下肢放射痛等症状为主要特征的一种病变[1-2]。中医推拿作为非手术治疗腰椎间盘突出症的主要方法之一,临床运用广泛。笔者通过临床观察,经验总结,并查阅相关文献发现,腰椎斜扳法治疗L5/S1椎间盘突出患者疗效欠佳[3]。但腰椎斜扳法治疗后经更换治疗方法,疗效显著,现就临床情况分析如下。

1 临床资料 1.1 一般资料本研究56例患者均来自2015年6月-2016年1月本院康复科和广东省中医院推拿科,均诊断为L5/S1椎间盘突出。56例患者中,男26例,女30例;年龄15~70岁,平均年龄(39.60±12.22)岁;其中病程小于6个月8例,0.5~1 a 14例,1~3 a 20例;大于3 a 14例;对椎间盘突出类型进行分型,左后方突出20例,右后方突出13例,中央型突出17例,并有典型极外侧突出6例患者。所有病例均经计算机断层扫描(CT)或核磁共振成像(MRI)检查确认。

1.2 纳入标准1)符合国家中医药管理局颁布的《中医病症诊断疗效标准》中腰椎间盘突出的诊断标准[4]。2)自愿参加本次研究,并且签署知情同意书,可以配合一切治疗方案以及随访安排。3)年龄15~70岁。4)均经CT或MRI确诊为L5/S1突出。5)符合坐骨神经痛、放射痛经大腿后腘窝到小腿后侧方、踝部及小趾。

1.3 排除标准1)有腰椎外科手术史。2)有重度的骨质疏松。3)严重腰椎创伤史。4)影像学所见有肿瘤、结核等腰椎骨质破坏者。5)患有心脑血管等严重疾病或脑肿瘤、精神病患者。6)怀孕及哺乳期妇女。7)未按规定治疗,无法判断疗效或资料不全等影响疗效判断者。8)合并有椎管狭窄或腰椎滑脱者。9)排除脊神经炎、腰部筋膜炎、梨状肌综合征、腰骶部先天性畸形。

2 方法 2.1 治疗方法(腰椎斜扳法)首先用㨰法,按揉法在腰部阿是穴反复数分钟,放松腰部肌肉;再按压以上诸穴,反复数次,再用腰椎斜扳法。

腰椎斜扳法:受术者健侧卧位,健侧髋关节微屈,下肢伸直,患侧膝髋关节屈曲,内髁置于健侧下肢腘窝处。术者站在其面前,通过调整健侧下肢角度来调整腰椎位置;再将受术者健测上肢斜向上牵拉使脊柱的扭转中心正好落于病变腰椎节段;然后以一手按患者肩前部向后推,另一上肢肘部半屈,以前臂上段抵住臀部向前扳,将脊柱扭转至弹性限制位后,作一突发有控制的扳动,扩大扭转幅度3°~5°[5]。每周治疗2次,治疗疗程共3周。

2.2 疗效评价方法采用视觉模拟评分法(VAS)及日本骨科学会(JOA)[6]下腰痛评分系统评价腰椎疼痛及功能改善情况,并采用《中医病证诊断疗效标准》中腰椎间盘突出症的疗效标准评定疗效。同时进行每个患者平均2周后的随访期并进行随访。

2.3 数据统计学方法采用SPSS 22.0软件对所得数据进行统计分析,两组L5/S1患者的年龄、性别、病程与斜扳法的疗效效果的相关性用Pearson相关性分析,比较采用独立样本t检验,VAS评分及JOA评分的两组疗效不同性别疗效效果比较采用重复测量方差分析,疗效比较采用配对秩和检验,检验水准α=0.05。

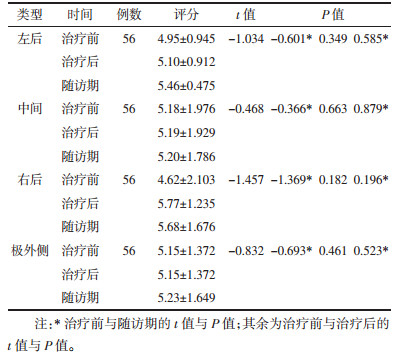

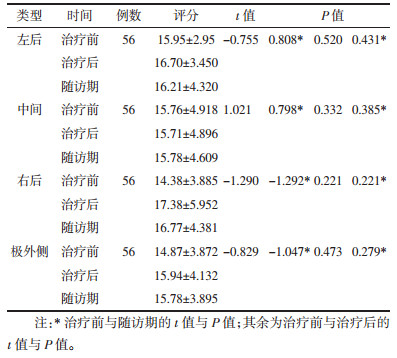

3 结果 3.1 年龄、性别、病程与斜扳法的疗效效果的相关性分析组间治疗前与治疗后和随访期的VAS、JOA评分进行Pearson相关性分析,根据Pearson相关性分析,L5/S1患者的年龄、性别、病程与斜扳法的疗效的相关性的P值均大于0.05,按显著性水平α=0.05,可以认为斜扳法治疗L5/S1椎间盘突出症的效果与患者本身的年龄、性别、病程均没有显著的关系,见表 1。

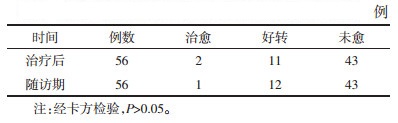

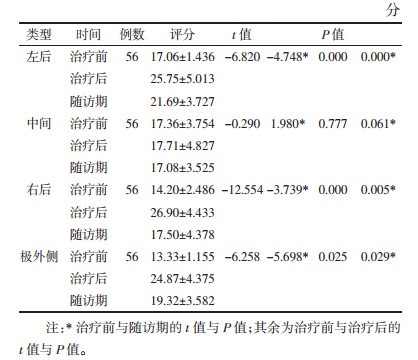

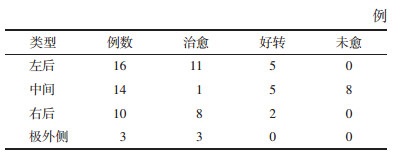

经统计学t检验分析可以发现,患者不同突出类型的VAS、JOA评分在治疗前与治疗后及随访期的P值均大于>0.05,按照显著性水平α=0.05[2],可以认为不同腰椎间盘突出类型的患者在治疗前后及随访期上的差异不具有统计学意义,即可以认为通过腰椎斜扳法治疗L5/S1椎间盘突出患者的疗效并不明显。其中,中间突出类型在接受治疗后的VAS评分改善程度比左后和右后突出类型的要小。同时,中间突出类型在接受治疗后及随访期的JOA评分相比于治疗前几乎没有改变,左后和右后突出类型治疗后及随访期的JOA评分虽有改善,但其变动不太明显,没有统计学意义,见表 2、表 3。而疗效比较采用卡方检验方法,得到P=0.828>0.05,可以认为随访期与治疗后的疗效并无统计学差别,见表 4。

通过本次研究,笔者发现对于教科书中的腰椎斜扳法治疗L5/S1椎间盘突出,从VAS和JOA评分的变化情况来看,其疗效有限,且与年龄、性别、病程无相关性。笔者尝试性用下肢后伸定点按压法对43例治疗失败病例进行治疗,所用疗效评价方法及数据分析方法均同上述所用。

4.2 治疗失败病例纳入标准1)在研究纳入标准的基础上,治疗后和随访期的VAS和JOA评分相比治疗前的P值均大于0.05。2)根据《中医病证诊断疗效标准》中腰椎间盘突出症的疗效标准评定疗效,治疗后及随访期均为未愈。3)自愿参加本次研究并签署知情同意书。收入43例患者,其中腰椎间盘突出症左后16例,中间14例,右后10例,极外侧3例。

4.3 治疗方法(下肢后伸定点按压法)患者俯卧于治疗床上,嘱患者头部转向健侧,双手自然下垂放于治疗床两侧,双腿分开约45°;助手立于患侧,双手抱患侧大腿,抬高患肢约45°(患侧髂前上棘脱离床面);医者立于健侧,双腿分开与肩同宽站立,用与患者患侧相反方向之手以掌跟部紧贴吸定于患侧骶髂关节处(压痛点),另一手叠加于推手之上,向下按压,方向垂直于骶髂关节面,同时与患肢轴线垂直,当按压到阻力最大位置时,利用腰部力量,突然向前发力,按压骶髂关节处,力度控制在45~120 kg,按压过程可听到骶髂关节“咔嗒”响声或手下骶髂关节移动感,手法结束[7],见图 1。每周治疗2次,疗程共3周。

|

| 图 1 治疗方法 |

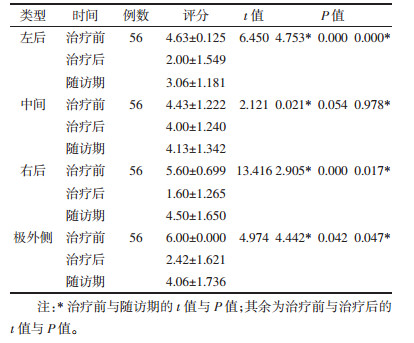

采用下肢后伸定点按压法后,通过两两配对样本t检验,可以得到患者在左后、右后和极外侧突出类型的VAS、JOA评分比较中,其治疗前与治疗后及随访期的P值均小于0.05,按照显著性水平α=0.05,可以认为这三种腰椎间盘突出类型的患者在接受新的方法治疗后,其治疗前后及随访期的治疗效果具有差异。但是,中央突出类型在接受治疗后及随访期的疗效却没有太大的差异,可以认为下肢后伸定点按压法对中间突出类型的腰椎间盘突出的治疗效果并不显著,见表 5、表 6。

采用腰椎斜扳法治疗时,56例患者中仅有约23.21%患者的病情有所改善;而经过下肢后伸定按压法的治疗后,43例患者中约79.07%患者的病情得到了明显的改善[3],其中左后、右后和极外侧突出类型的患者大部分(90%以上)得到了改善,66.67%极外侧突出类型患者的病情得到了改善,但中间突出类型的疗效并不明显,仅有42.86%患者的病情有所改善,见表 7。

腰椎间盘突出是临床常见多发病,因L5/S1椎间盘所受负荷、活动范围最大,尤其以L5/S1椎间盘突出在临床中最多,80%~90%的患者可经非手术疗法治疗症状得到缓解甚至痊愈[8]。推拿手法是非手术疗法中的一种重要方法, 具有无创性、疗效好、费用低等优点, 是一种行之有效的治疗方案。对于腰椎间盘侧后方突出,腰椎斜扳法成了必不可少的治疗环节,然而,腰椎斜扳法导致医源性损伤的报道也屡见不鲜[9]。笔者在临床上发现,腰椎斜扳法的有效率有限,尤其是L5/S1节段的突出,同时本研究也表明此推测,并分析得出L5/S1椎间盘突出患者的年龄、性别、病程与斜扳法的疗效无关。

究其原因,主要有以下3点:1)椎间盘抗扭转能力较弱,合适的力量和旋转角度临床医生较难控制。郭郡浩[10]从椎间盘的解剖结构和生物力学特性分析,认为椎间盘,容易在扭转、暴力下造成损伤,毕胜等[11]运用压敏片测量腰部斜扳15度时小关节内应力发现,此角度的斜扳不会发生小关节的损伤, 但对于临床医生实际操作较难精确化。2)L5/S1椎间盘的解剖结构。L5/S1椎间盘附近有骨盆、腰大肌、腰方肌、竖脊肌等骨性结构和核心腰部肌群,很大程度上削弱了手法的作用力,同时力的传导也导致力传向非治疗部位。3)腰椎斜扳法对于治疗L5/S1椎间盘突出的适应症和禁忌症未彻底规范化。虽然腰椎间盘突出症斜扳手法的操作规范[12]已发表,但对于其具体节段的适应症和禁忌症却未详实记载。脊柱节段退变的自然规律为:退变-失稳-增生、纤维化-再稳定[13]。当脊柱发展到再稳定阶段时,此时即使节段的空间排列不整齐,用斜扳法有可能引起组织损伤而产生一系列临床问题。临床工作中有时出现在腰椎斜扳法仅在准备阶段,患者却已感到腰部紧张松解、腰腿疼痛也可明显缓解。也许即使未达到超生理运动的幅度,也可因改善神经、血管所在的内环境,改善节段的受力状态而消除临床症状。

5.2 改用下肢后伸定点按压法治疗的思考本研究将腰椎斜扳法治疗L5/S1腰椎间盘突出的失败患者进行下肢后伸定点按压法治疗,疗效显著,尤其极外侧型突出患者改善明显。从下肢后伸定点按压法的操作细节上观察,手法以叠掌操作,通过双手传导医生的力量到患侧骶髂关节,保证有足够的力量施加到作用部位,其摆放姿势也是一大亮点,患者患肢抬高约45°,髂前上棘脱离床面,能将力量集中于骶髂关节,尽量克服坚强的骶髂前后韧带和骶髂间韧带的牵扯,同时,笔者根据患者实际情况,采用不同方向、不同力度大小的力量个体化治疗[7]。此手法是在确定骶骨或者髂骨的旋转中心后,手法所发出的有效力直接作用于旋转中心的短力矩调整手法,能达到尽量减少有效力量的耗损,“咔嗒”声出现,继续运用手法5~7遍又能充分纠正痉挛的骶髂部肌群,符合正骨的“骨正筋肉”思想[14]。从生物力学角度分析,手法的预加载力基本保持在90~160 N,持续时间为35~60 ms,最大冲击力大多分布在500 N左右,冲击力的持续时间基本在40 ms左右,冲击力的冲量大部分控制在120 N·s左右[15]。该手法具有对骶髂关节进行复位的基础条件,其位移量超过了骶髂关节的生理活动度[16]。

近年来研究从有流行病学角度探讨骶髂关节紊乱与腰椎间盘突出的相关性,61例L4/5椎间盘突出症患者中47例合并骶髂关节紊乱,髂骨旋转移位引起的髂嵴不平为L4/5椎间盘突出症的高危险因素(OR=11.27,P=0.00);68例L5/S1椎间盘突出症患者中41例合并骶髂关节紊乱,骶骨倾斜移位引起的腰骶角异常为L5/S1椎间盘突出症的高危险因素(OR=2.31,P=0.03)[17]。腰椎间盘突出症与骶髂关节错位之间常常是“相互依存,互为因果”的病态关系。骶髂关节错位将导致腰椎生理曲度改变,腰椎功能退变,最导致现腰椎间盘突出;另一方面,腰椎间盘的退变也影响到腰椎整体力学稳定性,最终导致骶髂关节错位。腰椎生理曲度的改变、侧弯,甚至腰椎功能的退变,亦是腰椎间盘突出与骶髂关节错位两者从量变到质变的具体体现[18]。

从上面分析看出,骶髂关节错位与腰椎间盘突出两者关系紧密,从中医整体观角度分析,骶髂关节紊乱引起的髂骨旋转移位或骶骨倾斜移位是整个脊柱生物力学失衡的根本因素,此谓治病求本。同时骶髂关节整复手法被认为是一种复合手法,能同时整复腰骶关节和骶髂关节[19],也可能为治疗效果较佳的生物力学因素。

| [1] |

徐丽哲, 恭庆. 中医推拿手法治疗腰椎间盘突出症100例的临床研究[J]. 中医临床研究, 2011, 3(21): 39-40. DOI:10.3969/j.issn.1674-7860.2011.21.021 |

| [2] |

白亚楠, 周丹. 腰椎间盘突出症古今针灸用穴规律初探[J]. 辽宁中医杂志, 2016, 58(2): 373-376. |

| [3] |

魏伟峰. 调整骶髂关节手法治疗腰椎间盘突出伴骶髂关节错位的疗效[J]. 中外医疗, 2012, 31(18): 2-3. DOI:10.3969/j.issn.1674-0742.2012.18.002 |

| [4] |

鲁玉来, 蔡钦林. 腰椎间盘突出症[M]. 北京: 人民军医出版社, 2001: 165-169.

|

| [5] |

王国才. 推拿手法学[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2003: 201.

|

| [6] |

蒋协远, 王大伟. 骨折临床疗效评价标准[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2005: 118-124.

|

| [7] |

吴山. 林应强筋伤学术经验撷英[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2015: 35-36.

|

| [8] |

胡有谷. 腰椎间盘突出症[M]. 第2版. 北京: 人民卫生出版社, 1998: 282.

|

| [9] |

庞军. 推拿手法意外的综述及其原因与对策分析[J]. 按摩与导引, 2006, 22(12): 14. DOI:10.3969/j.issn.1008-1879.2006.12.006 |

| [10] |

郭郡浩. 从生物力学角度分析腰椎斜扳法对椎间盘的影响[J]. 按摩与导引, 2000, 16(1): 6. |

| [11] |

毕胜, 李义凯, 汪爱媛, 等. 不同推拿手法下腰椎小关节应力变化的观察[J]. 中国康复医学杂志, 2001, 16(3): 144-145. DOI:10.3969/j.issn.1001-1242.2001.03.004 |

| [12] |

张军, 韩磊, 宋铁兵, 等. 腰椎间盘突出症斜扳手法的操作规范[J]. 中国中医骨伤科杂志, 2008, 16(5): 1. DOI:10.3969/j.issn.1005-0205.2008.05.001 |

| [13] |

田邵宣. 实用颈背腰痛学[M]. 北京: 人民军医出版社, 1992: 84.

|

| [14] |

郭汝松, 吴晓庆, 王金玲, 等. 基于生物力学探讨下肢后伸定点按压法治疗骶髂关节紊乱临床思考[J]. 辽宁中医药大学学报, 2017, 19(7): 166-169. |

| [15] |

郭汝松, 范志勇, 李黎, 等. 下肢后伸定点按压法压力的测定及临床意义[J]. 实用医学杂志, 2016, 32(22): 3693-3697. DOI:10.3969/j.issn.1006-5725.2016.22.018 |

| [16] |

林嘉杰.下肢后伸定点按压法作用于骶髂关节的三维有限元研究[D].广州: 广州中医药大学, 2016. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10572-1016208758.htm

|

| [17] |

师宁宁, 沈国权, 何水勇, 等. 骶髂关节紊乱与腰椎间盘退变之间相关性的流行病学研究与生物力学分析[J]. 中国骨伤, 2014, 27(7): 560-564. DOI:10.3969/j.issn.1003-0034.2014.07.007 |

| [18] |

梁伍, 曾宪辉, 周敬林. 腰椎间盘突出症伴骶髂关节错位的治疗[J]. 中医正骨, 2011, 23(8): 9-12. DOI:10.3969/j.issn.1001-6015.2011.08.003 |

| [19] |

王廷臣. 骶髂关节错位的理论思考[J]. 中国组织工程研究与临床康复, 2008, 12(11): 2161-2163. DOI:10.3321/j.issn:1673-8225.2008.11.042 |

2018, Vol. 37

2018, Vol. 37