文章信息

- 刘秀秀, 张婧延, 陈未, 姜之炎

- LIU Xiuxiu, ZHANG Jingyan, CHEN Wei, JIANG Zhiyan

- 《2015版中医儿科临床诊疗指南·小儿口疮(修订)》专家问卷调查结果分析

- Analysis of expert questionnaire survey result of Guidelines for clinical diagnosis and treatment of pediatrics in TCM 2015 edition revision of pediatric aphtha (Revision)

- 天津中医药大学学报, 2020, 39(2): 158-163

- Journal of Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, 2020, 39(2): 158-163

- http://dx.doi.org/10.11656/j.issn.1673-9043.2020.02.09

-

文章历史

收稿日期: 2019-12-14

小儿口疮是指以口颊、口唇、齿龈、舌体、上颚、咽峡等处出现淡黄色或白色溃疡或疱疹,疼痛流涎,或伴发热为特征的疾病,本病可单独发生,也可伴发于其他疾病[1-2]。各年龄小儿均可发病,以2~4岁多见,无明显季节性。若反复发作,甚至可致小儿营养不良、生长发育迟缓、贫血、反复上呼吸道感染等疾病[3-4]。

2012年在国家中医药管理局、中华中医药学会的领导下进行的,依据循证医学原则,制定了《2012版小儿口疮中医诊疗指南》。2015年根据国家中医药管理局的要求,对2012版指南进行更新修订,依据循证医学原则和德尔菲法(Delphi)制定专家调查问卷,通过对问卷调查结果进行统计分析,形成《2015版中医儿科临床诊疗指南·小儿口疮(修订)》草稿。《2015版中医儿科临床诊疗指南·小儿口疮(修订)》已于2019年1月30日正式颁布,并在行业内推广应用。现将两次的专家问卷调查的方法与结果报道如下。

1 资料与方法 1.1 专家调查问卷的制定对小儿口疮相关古今文献进行搜集、整理、分析研究,总结古今关于本病的理论、临床研究成果,以及项目组前期调查收集参与各参加单位的诊疗方案,在此基础上制定专家调查问卷。第一轮专家调查问卷的形成是根据文献研究和文献强度分级结果,初步选出参评因子。根据回收得到的第1轮专家咨询的回函后,对参评指标分值统计,并汇总专家的书面意见,形成《中医小儿口疮指南第二轮专家问卷》。

1.2 专家调查问卷的形式两轮问卷采用半开放式调查模式且以电子问卷形式进行,通过互联网发送至各位专家的电子邮箱,专家收到邮件后在电子问卷上进行答卷,保存后再通过电子邮件形式寄回。问卷中既包含了直接提供的指标为参评因子,供各位专家根据自己的临床经验或研究心得,对各项指标赋予分值,以供专家选择。同时,在问卷每一部分后都预留空白,请专家用具体文字列出补充修改意见和建议,并在问卷最后请专家列出关于口疮证据强度高的文献。

1.3 专家调查问卷指标的评价及计分专家调查问卷的各项指标的评价办法统一采用:不列入、可列入和须列入,分别赋予0分、1分和2分。

1.4 专家遴选范围和方法以对本病擅长的临床专家为主,包括部分中医文献研究学者在内组成咨询专家组。咨询的专家应精通本学科的业务,包括部分西医儿科学的专家,有一定的知名度、具有高级专业技术职称、有兴趣和能够坚持完成两轮专家调查。遴选专家时要考虑专家分布的地域性。专家人数初选为40人,以不少于回收30份答卷为要求。

1.5 统计分析及指标处理原则运用Excel录入数据,采用德尔菲法对专家问卷内容各指标评价结果的统计分析,主要包括专家积极系数、专家意见集中程度、专家意见的协调程度3个方面。专家意见集中程度的观察指标,采用均数(x)、等级和(S)及不重要百分比(R)进行评价。等级和(S)是所有专家(n)对同一个指标评分数相加的总和,分值当介于0~2n之间;均数(x)则是该指标的等级和除以参与该指标评价的专家总人数所取得平均值,当介于0~2分之间;若均数、等级和的分值越大,则提示该指标在相应部分中的地位越重要,专家的意见越集中。专家意见协调程度的观察指标,采用变异系数(CV)进行评价,变异系数(CV)是指专家们某一方案相对重要性评价的波动程度,即协调程度。变异系数的数值越小,则提示专家对该指标重要性评价的一致性越高,专家协调程度就越高。

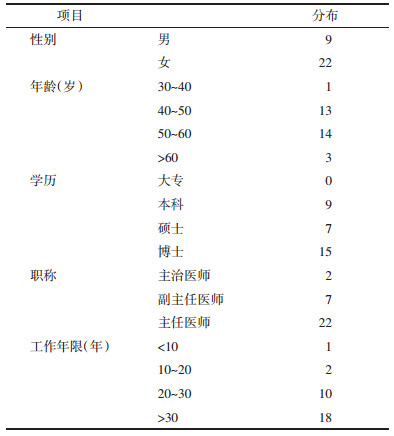

2 结果 2.1 问卷回收情况调查问卷在全国范围内发放,共邀请多个省及直辖市的调查专家共35名,包括中医、中西医结合、西医儿科专家以及从事中医基础理论研究和文献研究的专家,研究专长涉及肺系疾病、脾系疾病、传染病等多个领域。第1轮专家调查问卷自2015年6月28日以电子邮件形式寄出35份问卷,后收到31位专家回信,专家调查问卷回收率为88.5%,专家积极系数为88.5%。第2轮专家问卷自2015年8月1日共发出31份问卷,共回收问卷31人,专家积极系数为100%。参与问卷调查的31位专家中的29位专家主要由副主任医师、主任医师、副教授及教授组成,涵盖临床、教学、科研3方面的医学工作,具有一定的权威性。具体分布情况见表 1。

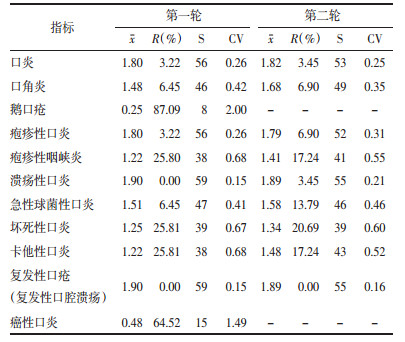

根据第一轮问卷调查专家们文字建议,经课题组研讨,将第一轮问卷中“复发性口疮”在第2轮中改为“复发性口腔溃疡”,使其更为符合规范。在第一轮问卷调查中,“鹅口疮”和“癌性口炎”的x值分别为0.25、0.48,小于0.6,R值分别为87.09%、64.52%,大于50%,S值分别为8、15,小于30,故可直接删除不进入下一轮问卷调查。“疱疹性咽峡炎”、“坏死性口炎”、“卡他性口炎”的CV值明显高于其余7项指标,但第二轮的CV值较第一轮分值减少,说明专家对这3项的意见分歧在缩小,保留这3项指标具有一定的意义。见表 2。

两轮问卷中,“急性感染”是最重要的诱发因素,专家意见最一致。其他3项“过度劳累”“久病”“久泻”在第2轮问卷中的S值分别为33、39、36,虽然略小于其他指标,但其x值分别为1.13、1.34、1.24,R值分别为24.14%、6.90%、17.24%,CV≤0.69,说明这3项指标需要要后期讨论时予以关注。见表 3。

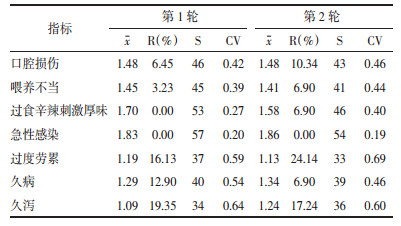

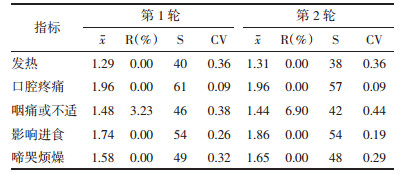

第1轮问卷调查中,口疮的临床表现所列的指标共5选项的值均>1,S值均≥40,可直接纳入第2轮问卷调查。而后,5项指标在第2轮问卷调查的、S、R、CV值与第1轮基本一致,符合纳入指南征求稿的标准;其中“口腔疼痛”的值为1.97,R值为0.00%,CV值为0.09,说明“口腔疼痛”是小儿口疮中最重要的临床表现。见表 4。

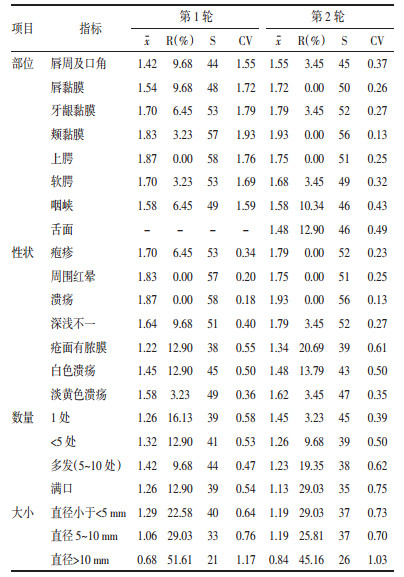

在第1轮调查问卷中,口疮描述所包括的“部位”、“性状”、“数量”3个方面涉及的几项指标及“大小”中的“直径小于 < 5 mm”、“直径5~10 mm”其值介于1.06~1.87,R值介于0%~29.03%,S值均≥33,可直接纳入第二轮问卷调查;“直径 > 10 mm”指标的不重要性和专家分歧意见都很显著。根据第1轮众多专家建议在“口疮部位”部分增加“舌面”这一指标。在第2轮调查问卷中,口疮描述所包括的“部位”、“性状”、“数量”3个方面涉及的几项指标及“直径”方面涉及“直径小于 < 5 mm”、“直径5~10 mm”两项指标其值、R值、S值都提示指标比较重要;“直径 > 10 mm”的R值、值均提示指标重要性较低。见表 5。

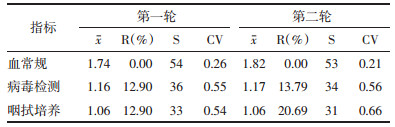

两轮问卷可以看出专家对血常规集中统一,对于病毒检测及咽拭培养则在两轮问卷中都存在分歧,在第2轮问卷中专家对这两项分歧仍较大。见表 6。

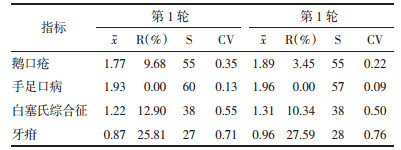

两轮问卷中,只有“牙疳”的x为0.87、0.96,R为25.81%、27.59%,S为27、28,CV为0.71、0.76,说明专家们认为“牙疳”此项的重要性较另外3项“鹅口疮、手足口病、白塞氏综合征”明显偏低。见表 7。

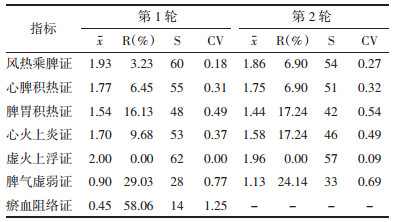

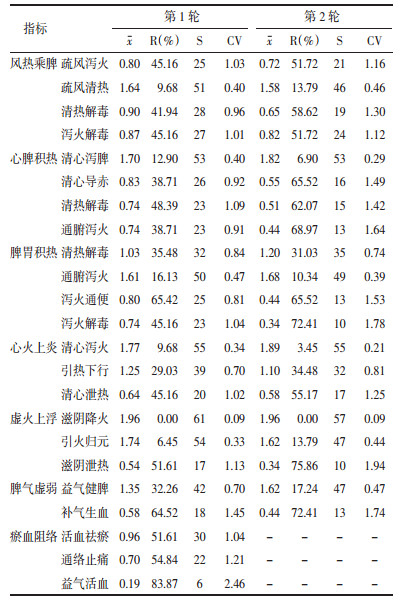

两轮问卷中“风热乘脾证”“心脾积热证”“脾胃积热证”“心火上炎证”“虚火上浮证”为x值为1.44~2.00,S值为42~62,R值≥0%~17.24%,说明专家对这几项的认同度高,意见较统一。“瘀血阻络证”与“脾气虚弱证”是前期项目在各合作单位口疮诊疗方案中出现的辨证分型,经课题组讨论后进行专家问卷进行调查,第1轮问卷中“瘀血阻络证”的值为0.45,S值为14,R值≥50%,CV高达1.25,故直接删除不进入第2轮问卷。“脾气虚弱证”的值、R值、S提示指标可进入第2轮问卷调查,但重要性相对较低,专家有较大分歧;第2轮问卷调查中“脾气虚弱证”的CV值依然偏高,提示专家分歧意见仍然较大,故也考虑不纳入指南草稿。见表 8。

通过两轮问卷可以看出“风热乘脾证”中的“疏风清热”,“心脾积热证”中的“清心泻脾”“脾胃积热证”中的“通脾泻火”“心火上炎证”中的“清心泻火”“虚火上浮证”中的“滋阴降火”“脾气虚弱证”中的“益气健脾”,专家对这几项的意见较一致。(注:瘀血阻络证在第二轮专家问卷中被删除)见表 9。

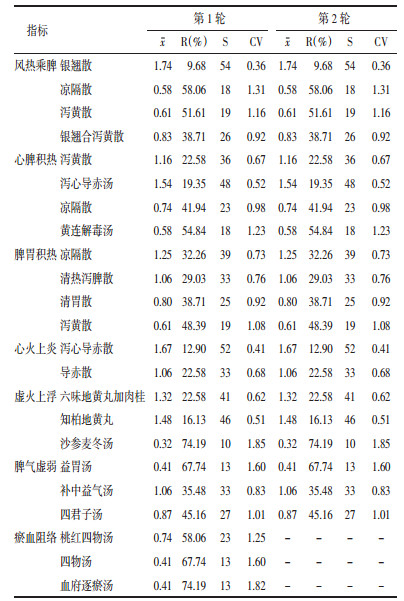

通过两轮问卷可以看出风热乘脾证中的银翘散,心脾积热证中的泻心导赤汤,脾胃积热证中的凉膈散,心火上炎证中的泻心导赤散,虚火上浮证中的知柏地黄丸,脾气虚弱证中的补中益气汤,专家对这几项的认同度最高,故列入指南草稿,但也需注意心脾积热与心火上炎所列的治疗方药是相同的,如何处理这两个证型在治疗方药上的雷同,需后期经专家组讨论。见表 10。

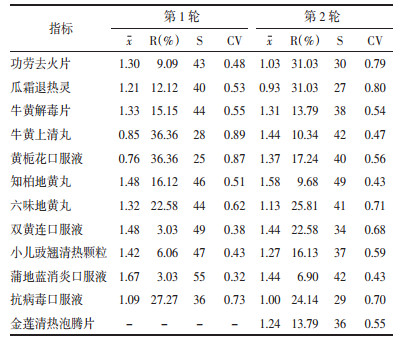

在第1轮专家问卷中专家提出增加“金莲清热泡腾片”,经课题组讨论在第2轮予以列入。在第2轮问卷调查中,除“瓜霜退热灵”“功劳去火片”之外其他10项指标的评价系数提示指标重要性较高,专家意见趋于一致。“瓜霜退热灵”“功劳去火片”的、S值相对较低,CV值偏高,说明指标的重要性和专家意见协调程度都很低,可能与中成药地区用药习惯与市场销售差异有关,不考虑纳入指南草稿。见表 11。

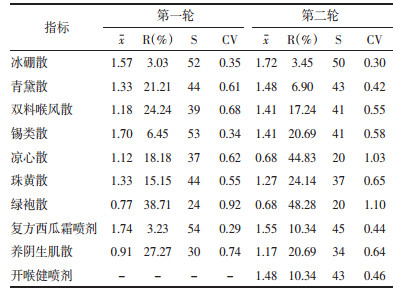

经课题组讨论,将第1轮专家问卷中专家提出增加的“开喉剑喷剂”这一指标列入第2轮问卷调查。第2轮问卷调查除“凉心散”“绿袍散”之外其余8项指标的值、S值、CV值都较低,说明指标的重要性较高,专家意见分歧较小,可纳入指南草稿中。见表 12。

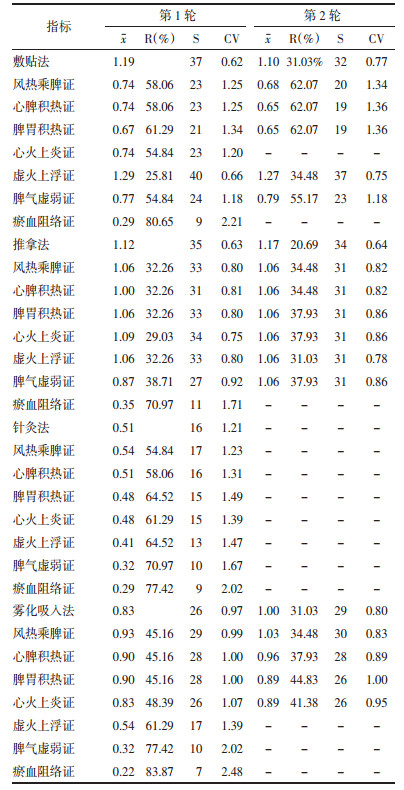

在口疮的其他疗法中,专家们对敷贴法、雾化吸入、推拿法均有一定的认可,但针灸法则基本被否定。相对于其他3种方法,针灸的专业性更强,施针者须经过专业的针灸技能培训,且施针对象为儿童,对于普通的中医儿科及中医科医生来说,此方面应具有相当的实践操作经验积累,故而临床实用性比其他3项要低。见表 13。

小儿口疮指南经过2012年的制定形成了比较统一的诊疗方案,但随着近几年的发展,对小儿口疮的发病与诊疗方法有不断的更新,故重新修订小儿口疮指南有重要的意义。

Delphi法[5]是采取匿名的方式广泛征求专家的意见,经过反复多次的信息交流和反馈完善,使专家的意见逐步趋向一致,最后根据专家的综合意见,对评价对象作出评价的一种定量与定性相结合的预测、评价方法,具有匿名性、反馈性、收敛性、统计性四大特点。中医学是千年来历代医家对自己个人及前人经验的总结和推断,是朴素的经验理论,其具有相应的临床价值和一定的权威性,但缺乏完善和统一,难以顺应标准化、国际化的趋势。德尔菲法作为一种专家意见的集中讨论、归纳和总结,更适合中医指南的制定。

课题是基于德尔菲法的专家问卷调查,其目的在于筛选出口疮指南的初步内容并形成指南的结构体系,最终本课题组根据专家意见的集中程度和分歧程度对各项指标有了大致的选择,也填补了文献研究中忽略的有临床价值的内容,初步形成的指南内容具有专业性、权威性、科学性、临床实用性等多方面价值,最终使指南具有中医特色标准化、指导性。

| [1] |

苏树蓉. 中医儿科学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2003: 64. SU S R. Pediatrics of traditional Chinese medicine[M]. Beijing: People's Health Press, 2003: 64. |

| [2] |

吴梓良, 高铁铮, 陈达光. 儿科学[M]. 郑州: 河南医科大学出版社, 1998: 201-202. WU Z L, GAO T Z, CHEN D G. Pediatrics[M]. Zhengzhou: Henan Medical University Press, 1998: 201-202. |

| [3] |

王卫平. 儿科学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2008: 146. WANG W P. Pediatrics[M]. Beijing: Higher Education Press, 2008: 146. |

| [4] |

国家中医药管理局. 中医病证诊断疗效标准[M]. 南京: 南京大学出版社, 1994: 116. State Administration of Traditional Chinese Medicine. Standard for the diagnosis and treatment of diseases and syndromes of traditional Chinese medicine[M]. Nanjing: Nanjing University Press, 1994: 116. |

| [5] |

张颖, 季聪华, 李秋爽, 等. 中医临床实践指南制修订中德尔菲法的统计分析方法[J]. 中华中医药杂志, 2018, 33(1): 249-251. ZHANG Y, JI C H, LI Q S. Clinical practice guide of traditional Chinese medicine[J]. Chinese Journal of traditional Chinese medicine, 2018, 33(1): 249-251. |

2020, Vol. 39

2020, Vol. 39