文章信息

- 杨密, 韩美子, 黎明修

- YANG Mi, HAN Meizi, LI Mingxiu

- 针刺结合艾灸治疗黄褐斑的疗效观察

- Observation on the curative effect of acupuncture combined with moxibustion on melasma

- 天津中医药大学学报, 2023, 42(2): 170-174

- Journal of Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, 2023, 42(2): 170-174

- http://dx.doi.org/10.11656/j.issn.1673-9043.2023.02.08

-

文章历史

收稿日期: 2022-12-17

黄褐斑是临床上难治的皮肤病,也是中医最常见的皮肤病。男女的发病比例是1∶9,妇女的发病率则更高。关于黄褐斑的防治,目前尚无完全根治的办法,但目前的主要防治手段包括:药物疗法、激光疗法、剥脱疗法等方式均可减少色斑范围和色素深浅,但是黄褐斑的复发率很高,特别是激光疗法和药物剥脱,由于对皮肤屏障造成损伤,短时间内又会复发,而且会造成大量的色素沉着。西医中用来防治黄褐斑的方法都是针对不同发病原因所提出,例如:氨甲环酸抑制了纤维蛋白酶的活性;维生素C和E的抗氧化功能;并通过氢醌或者寡肽等控制酪氨酸的活性[1]。不过,上述治疗方法都只是针对黄褐斑发生过程中的一个环节,还未能研究出一个针对黄褐斑发生的几个环节,多靶点,有效发挥作用的药品和方法。

患者寄希望于中医,近期来中医门诊治疗黄褐斑的患者日益增多,中医认为黄褐斑的发生是机体脏腑功能失调导致的,根据《医宗金鉴》中“阳明主面”阐释面部疾病与阳明经肠胃关系密切,流行病学也发现:黄褐斑患者胃肠道不适的症状高于健康人群[2]。所以,该治疗通过将局部与整体相结合,外治法直接作用于面部斑点,内治法调理脾胃脏腑的气血功能,进而实现了标本兼治的目的。采用针刺结合艾灸疗法治疗黄褐斑疗效满意,现报道如下。

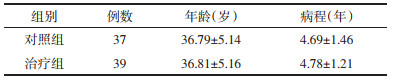

1 资料与方法 1.1 一般资料选取的80例黄褐斑患者在2020年12月—2022年3月期间诊治于天津中医药大学附属保康医院中医科,采取随机分配,治疗组40例和对照组40例,治疗期间脱落4例,最终共纳入病例76例,治疗组39例,对照组37例。治疗组中,男2例,女37例;年龄25~55(36.81±5.16)岁;轻度24例,中度14例,重度1例。对照组中,男1例,女36例;年龄18~59(36.79±5.14)岁,轻度26例,中度10例,重度1例。病程1~15年不同,治疗组平均病程(4.78±1.21)年,对照组平均病程(4.69±1.46)年。对两组的基线资料(患者年龄、病程)做比较,差异无统计学意义(P > 0.05),具有可比性。本项目经天津中医药大学伦理审查委员会审核批准。

1.2 诊断标准根据中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会色素病学组在2015年制定的《黄褐斑的临床诊断和疗效判定标准》[3]中黄褐斑诊断标准制定:1)面部呈现淡褐色至深褐色,且边缘明确的小斑块。2)斑片表面无发炎反应,无鳞屑,呈均匀性散布。3)患者无明确的自觉体征。4)以女性多发,且发病时期大多为妊娠期及妊娠期后。5)排除内分泌疾病及其他原因导致的色素斑块。6)颜面部色素沉着部位的平均光密度值较正常皮肤的平均光密度高20%或以上。

1.3 病例纳入标准1)18~55岁的黄褐斑患者。2)面部黄褐斑明显急需得到改善的。3)符合黄褐斑诊断标准的。4)签署知情同意书,自动参加本项研究者,服从随机分组。

1.4 病例排除标准1)妊娠期、备孕期、口服避孕药的女性。2)具有严重的家族遗传性皮肤病患者。3)颜面部皮肤处于发炎期和过敏期,有红肿及溃烂等现象。4)在过去1个月之内,曾采用过口服药、激光、光子嫩肤等治疗方法的患者。5)治疗之前的3个月有过暴晒史,且不愿参加该试验者。

1.5 病例脱落标准1)在疾病过程中采用其他治疗方法,而不按试验方法实施医疗的。2)发生重大的恶化情况、并发症,不能再继续进行治疗。3)自动放弃或不能进行全部的治疗阶段。

1.6 研究方法 1.6.1 分组方法本研究在规定期限内已纳入合格的黄褐斑招募者共80例,随机分组方法采用随机数字分组法,具体方法如下:

1)设置随机分组卡,在卡片上依次标注:随机数字、分组、纳入日期、姓名、性别、年龄以及治疗方式。

2)选择随机数字,在随机数字表中随意选择排列先后的80个数字,以奇数和偶数进行分类,偶数为治疗组,奇数为对照组,如前两组病例分配不均匀,可将剩余的一组随机数字进行再次分组,可将剩余的随机数字除以组数,整除为治疗组,有余则归为对照组,并依次将随机数字与相应的组别记录在随机卡上。

3)将填好随机编码和分类的卡纸放入一个信封,之后再执行信封编码。在对合格的患者开展临床观察后,打开信封并根据随机表上的分类结果予以处理。

1.7 样本量估算样本大小的估计是基于结果的总反应率的主要疗效指标,指临床前试验的结果,总有效率的针刺结合艾灸疗法是90%,口服维生素C和E是65%。采用PASS15.0进行样本量估计,采用非劣效设计,α=0.05,β=0.1,检验效率=0.9,治疗组病例数:对照组病例数=1∶1,临界值=-0.1。根据软件计算,两组总样本量为74例,结合治疗时间考虑到临床脱落率,最终共纳入80例,每组40例。

1.8 治疗方法 1.8.1 穴位选取治疗组:针刺选取的穴位:脸部黄褐斑出现的位置,主要针刺局部斑点所在的位置。艾灸选取的穴位:腹部的天枢穴和腿部的足三里两个穴位。

对照组:采用口服维生素C,200 mg每日3次,口服维生素E,100 mg,每日1次[4]。

1.8.2 操作方法1)采用一次性消毒毫针乐灸牌(0.16 mm×25 mm)。华佗牌艾灸条,规格18 mm×200 mm。2)取穴:治疗组:针刺面部黄褐斑局部穴位以及艾灸腹部的天枢穴和腿部的足三里穴。3)操作步骤:治疗组:在局部肌肤常规消毒后,按顺序进针,直刺进针,进针深度10~15 mm。局部穴位进针后不做任何针刺手法,留针30 min。针刺的同时进行艾灸治疗,艾灸采用艾灸盒,使局部皮肤微红有温热感即可,每次艾灸30 min。4)治疗疗程:治疗组每周2次,连续针刺4周,共治疗8次。对照组每天服用维生素C片(国药准字:H21020713,厂商:东北制药集团沈阳第一制药有限公司,规格:100 mg×100片)200 mg每日3次,口服维生素E软胶囊(国药准字:H20003538,厂商:浙江医药股份有限公司新昌制药厂,规格:100 mg×30粒)100 mg每日1次,连续服用4周。治疗结束后进行疗效评估。

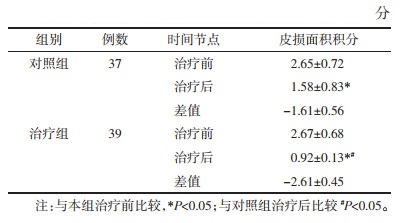

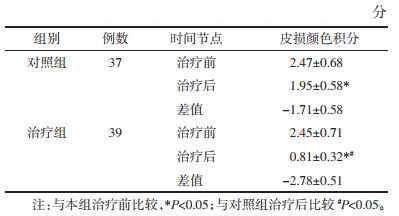

1.9 观察指标及判定标准 1.9.1 观察指标观察指标分为主观和客观指标,主观指标:观察两组患者治疗前后的皮损面积积分和皮损颜色积分,诊断标准为2015年制定的《黄褐斑的临床诊断和疗效判定标准》:皮损面积分数:无斑块组织为零分,斑块面积 < 2 cm2为1分,2 cm2≤斑块面积 < 4 cm2为2分,斑块面积≥4 cm2为3分;皮肤斑块色泽积分:皮肤无斑块正常为0分,若皮肤斑块呈现淡褐色为1分,褐色为2分,深褐色为3分;斑块面积积分和斑块色泽积分之和为总积分,总积分下降指数=(治疗前的总积分-治疗后的总积分)/治疗前的总积分[5]。

客观指标:根据《黄褐斑观察指标专家共识指南》[6]中VISIA(皮肤检测仪)图像分析仪:采用标准、紫外、白光、正偏振等不同的光源把不同皮肤的层次状态给予量化。黄褐斑患者一般主要通过紫外线棕斑、偏振光色斑来判断色素的多少、分布位置、面积大小、色素颜色深浅及毛细血管有无扩张等情况,治疗前后进行比较,可以评价色斑及毛细血管的改善情况。

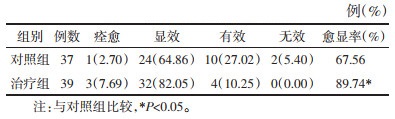

1.9.2 疗效判定标准依照2015年制定的《黄褐斑的临床诊断和疗效判定标准》做了临床效果评估:治愈:肉眼观察色斑面积降低了90%以上,皮肤色泽恢复如常,总积分下降指数≥0.8;显效:肉眼观察色斑面积降低了60%以上,斑块色泽明显变浅,0.5≤总积分下降指数 < 0.8;有效:肉眼观察色斑表面下降30%以上,但色泽有明显恢复,0.3≤总积分下降指数 < 0.5;无效:肉眼观察色斑面积降低数小于30%,可是斑块颜色无显著改善,总积分下降指数 < 0.3[6]。

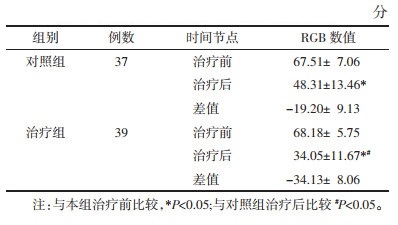

观察VISIA图像分析系统中RGB(偏振光)色斑指数:治疗前后RGB色斑指数数值大小变化[7]。

1.9.3 统计学方法采用SPSS 25.0统计学应用软件对数据结果进行挖掘整理,计量资料则采用的是均数±标准差(x±s),组间的比较采取t检验,计数资料采取比例显示,其中无序计数资料采用χ2检验,有序计数资料采用秩和检验,P < 0.05表示差异具有统计学意义。

1.9.4 脱落病例处理研究一共纳入80例黄褐斑患者,在研究观察过程中,有2例患者因为工作调动搬到外地终止治疗,另外2例因为中途进行了激光治疗违背了治疗原则,没完成治疗。其余病例在整个医学评价计划制定与观察过程中,没发生不良反应,无病例脱落。

2 结果 2.1 两组患者治疗前一般资料比较治疗前,两组病人的一般资料均相当,包括年龄、病程无统计学差异(P > 0.05),具有可比性,见表 1。

干预前,对两组参与者皮损面积积分以及皮损颜色积分做对比,差异无统计学意义(P > 0.05);干预后,对照组的皮损面积积分以及皮损颜色积分均高于治疗组,差异具有统计学意义(P < 0.05),两组间皮损面积积分以及皮损颜色积分疗效差值治疗组优于对照组,差异具有统计学意义(P < 0.05),见表 2、表 3。

愈显率是指痊愈率加上显效率,具体算法是将痊愈人数加显效人数除以总的治疗人数。治疗组患者的愈显率为89.74%,明显高于对照组的67.56%,经秩和检验,差异具有统计学意义(P < 0.05),见表 4。

干预前,把两组的RGB色斑指数进行对比,差异无统计学意义(P > 0.05);干预后,治疗组RGB色斑指数的大小显著低于对照组,差异具有统计学意义(P < 0.05),比较两组间RGB色斑指数的差值,治疗组优于对照组,差异具有统计学意义(P < 0.05),见表 5。

针刺结合艾灸组所有患者均未出现明显不良反应;对照组治疗期间也未曾出现不良反应。两组患者治疗期间嘱咐避免紫外线长期照射,涂擦30倍以上的防晒霜,饮食避免辛辣刺激性食物。

3 讨论黄褐斑是皮肤科的常见疾病,中医学认为,本病是因为脾胃气血不足,不能汝养面部,阳明脉衰,《素问·上古天真论》言:“女子七岁……五七,阳明脉衰,面始焦,发始堕……”女为阴体,不足于阳,故其衰也,自阳明始。研究显示[8]:女子随着年龄增加,易出现面色不荣表现。《医宗金鉴》认为“阳明主面”。根据阳明经的经络走向行于面部,黄褐斑与阳明脾胃及大肠经关系密切。《黄帝内经》曰:“阳化气,阴成形。”[9]明代著名医家张景岳认为:“阳动而散,故化气,阴静而凝,故成形。”因此黄褐斑的出现与体内阴寒关系密切。

在本研究中,治疗组采用针刺结合艾灸疗法,治愈后病人的皮损面积分数、皮损色泽分数等均显著小于对照组,且治愈组临床检查的结果愈显度明显大于对照组,差异均具有统计学意义(P < 0.05)。治疗组选取的穴位:天枢穴,属于大肠经的募穴,指五脏六腑之气结集在胸腹部的穴位。为胃经经气输出的重要纽带,能使人胸腹之气,上下通达,从而行其新陈代谢之路。黄褐斑也是人体内脏机能下降的外在体现,如果人体由于气血和脾胃运化的原因,而导致气血运转迟缓和不足,这些经代谢后的物质就会滞留于血液较多的面部,时间一久形成了顽固性色斑。而天枢穴位于脐中旁开2寸(同身寸),具有升降气机,承接上下的功效。能促进脸部血液循环,可以改变脸部无华,暗哑的情况,可以防止和淡化脸上的问题色斑。作为大肠经的募穴,为阳明经气之发,主疏调肠腑、理气行滞、消食,是腹部要穴。

足三里是足阳明胃经的下合穴,“合穴”在经脉上是“入海口”的含义,《灵枢·邪气脏腑病形》曰:“合治内府。”[10]内腑主要是指六腑,即胆、胃、大肠、小肠、三焦、膀胱,如果它们出现了问题,一般都是使用合穴进行治疗。古人就有取足三里穴改善面部皮肤气色的文献记载,《灵枢·寿天刚柔第六》曰:“病在阳之阳者,刺阳之合。”[11]什么叫“阳之阳”?第一个“阳”是指在外属阳,第二个“阳”是指皮肤为阳,所以“阳之阳”就是指身体外在肌肤。凡是外在肌肤的现象,都是取阳经的合穴疗法。因为面部主要为足阳明胃经所过之部位,而在三阳经中,阳明经气血运行的最旺盛,所以通过艾灸足阳明胃经的合穴,就能够治疗胃经的“阳之阳”现象,即颜面部皮肤的问题[12]。选择的部位一般为手足阳明经的穴位,局部穴位与远侧穴位相结合,通过对阳明经穴位的治疗,基于中医学“阳明主面”的理论,达到治疗面部皮肤病的效果。

综上所述,针刺结合艾灸能明显改善黄褐斑的面部症状,安全有效,值得临床推广。

| [1] |

陈茂森, 徐经涛. 雷火灸联合穴位埋线治疗黄褐斑临床疗效观察[J]. 中医临床研究, 2017, 9(1): 31-33. CHEN M S, XU J T. Clinical observation on treating chloasma by Leihuo moxibustion plus acupoint catgut embedding[J]. Clinical Journal of Chinese Medicine, 2017, 9(1): 31-33. DOI:10.3969/j.issn.1674-7860.2017.01.012 |

| [2] |

王晓旭, 吴玲珺, 张广中. 从肠道菌群紊乱探讨炎症性皮肤病的发病机制[J]. 中国中西医结合皮肤性病学杂志, 2021, 20(5): 522-525. WANG X X, WU L J, ZHANG G Z. Discussion on the pathogenesis of inflammatory dermatosis from the disorder of intestinal flora[J]. Chinese Journal of Dermatovenereology of Integrated Traditional and Western Medicine, 2021, 20(5): 522-525. DOI:10.3969/j.issn.1672-0709.2021.05.033 |

| [3] |

中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会色素病学组. 黄褐斑的临床诊断和疗效标准(2015年修订稿)[J]. 中华皮肤科杂志, 2015, 37(7): 440. hinese Society of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine, Dermatology and Venereal Diseases Committee. Clinical diagnosis and therapeutic criteria of chloasma[J]. Chinese Journal of Dermatology, 2015, 37(7): 440. |

| [4] |

中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会色素病学组 中华医学会皮肤性病学分会白癜风研究中心 中国医师协会皮肤科医师分会色素病工作组. 中国黄褐斑诊疗专家共识(2021版)[J]. 中华皮肤科杂志, 2021, 54(2): 110-115. Chinese Society of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine, Dermatology and Venereal Diseases Committee. Chinese expert consensus on the diagnosis and treatment of melasma (2021 edition)[J]. Chinese Journal of Dermatology, 2021, 54(2): 110-115. |

| [5] |

曹庆评. 针灸阳明经穴治疗黄褐斑随机平行对照研究[J]. 实用中医内科杂志, 2013, 27(7): 150-151. CAO Q P. Yangming meridian acupuncture in the treatment of chloasma random parallel control study[J]. Journal of Practical Traditional Chinese Internal Medicine, 2013, 27(7): 150-151. |

| [6] |

陈陆泉, 曲剑华, 朱慧婷. 雷火灸和穴位埋线治疗黄褐斑的临床效果[J]. 中华医学美学美容杂志, 2016, 24(1): 42-44. CHEN L Q, QU J H, ZHU H. Clinical efficacy of catgut embedding combined with thunder-fire moxibustion in treatment of melasma[J]. Chinese Journal of Medical Aesthetics and Cosmetology, 2016, 24(1): 42-44. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0290.2016.01.014 |

| [7] |

冯燕艳, 关源源, 黄绿萍. VISIA测试仪在黄褐斑病情评估中的作用[J]. 实用皮肤病学杂志, 2017, 10(6): 340-341. FENG Y Y, GUAN Y Y, HUANG L P. Role of VISIA in chloasma condition assessment[J]. Journal of Practical Dermatology, 2017, 10(6): 340-341. |

| [8] |

林敏, 路永红, 伍瑶. 黄褐斑病因及发病机制的研究进展[J]. 皮肤性病诊疗学杂志, 2019, 26(6): 390-392. LIN M, LU Y H, WU Y. Research progress on the etiology and pathogenesis of chloasma[J]. Journal of Diagnosis and Therapy on Dermato-Venereology, 2019, 26(6): 390-392. DOI:10.3969/j.issn.1674-8468.2019.06.021 |

| [9] |

郭丽媛, 蔡玲玲, 张雪, 等. "阳化气, 阴成形"在皮肤科中的应用[J]. 世界中医药, 2018, 13(11): 2682-2684. GUO L Y, CAI L L, ZHANG X, et al. Application of "transforming yang into qi, and yin into entities" in dermatology[J]. World Chinese Medicine, 2018, 13(11): 2682-2684. |

| [10] |

黄曾, 王欣欣, 余曾芳, 等. 从"阳明脉衰"论述黄褐斑的发病机制[J]. 世界最新医学信息文摘, 2018, 18(88): 229-230. HUANG Z, WANG X X, YU Z F, et al. Discussion on the pathogenesis of chloasma from "Yangming pulse failure"[J]. World Latest Medicine Information, 2018, 18(88): 229-230. |

| [11] |

彭静, 谢怡堂, 李梅芳. 丹参注射液足三里穴位注射配合中药面膜治疗痤疮的临床观察[J]. 中国民间疗法, 2020, 28(1): 48-50. PENG J, XIE Y T, LI M F. Clinical observation of Zusanli acupoint injection of Salvia miltiorrhiza injection combined with traditional Chinese medicine mask in treating acne[J]. China's Naturopathy, 2020, 28(1): 48-50. |

| [12] |

尹涛, 孙睿睿, 何昭璇, 等. 略论"大肠小肠皆属于胃"[J]. 湖南中医杂志, 2016, 32(11): 138-140. YIN T, SUN R R, HE Z X, et al. On "Large intestine and small intestine belong to stomach"[J]. Hunan Journal of Traditional Chinese Medicine, 2016, 32(11): 138-140. |

2023, Vol. 42

2023, Vol. 42