文章信息

- 陈路路, 钟成梁, 许晨霞, 张旭

- CHEN Lulu, ZHONG Chengliang, XU Chenxia, ZHANG Xu

- 11种中成药治疗小儿厌食症的网状Meta分析

- Network Meta-analysis of 11 Chinese patent medicines for treating anorexia in children

- 天津中医药大学学报, 2024, 43(1): 42-49

- Journal of Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, 2024, 43(1): 42-49

- http://dx.doi.org/10.11656/j.issn.1673-9043.2024.01.07

-

文章历史

收稿日期: 2023-08-19

2. 国家中医针灸临床医学研究中心, 天津 300381

2. National Clinical Research Center for Chinese Medicine Acupuncture and Moxibustion, Tianjin 300381, China

小儿厌食症为儿科临床常见疾病,多发于1~6岁儿童,临床以较长时期厌恶进食、食量减少为特征,属于中医“不思食”“不嗜食”“不饥不纳”“恶食”的范畴[1]。近年来,小儿厌食症的发病率逐年上升,研究表明,小儿厌食症的发病率高达12%~34%,且城市高于农村,本病可发生于任何季节,但夏季暑湿当令时症状加重[2]。

中医治疗小儿厌食症的方法包括针灸、推拿、穴位贴敷、中成药、中药汤剂等,中成药以其疗效显著、服用简便以及依从性较好的特点在临床应用愈加广泛。目前临床上治疗小儿厌食症的中成药种类较多,相对疗效不明确,本研究首次采用贝叶斯网状Meta分析的方法评估不同中成药的疗效并对其进行概率排序,以期为临床用药选择提供循证依据。

1 资料与方法 1.1 纳入与排除标准 1.1.1 纳入标准1)研究类型:随机对照试验(RCT)。2)研究对象:受试者为明确诊断为厌食症的儿童[3-4],年龄<18岁,性别、种族不限。3)干预措施:试验组为中成药治疗,对照组为另一种中成药或常规西药治疗。4)结局指标:总有效率。疾病疗效评定标准参照《中药新药临床研究指导原则》[5]或《中医病症诊断疗效标准》[6]等公认标准制定。

1.1.2 排除标准1)重复发表的文献(包含数据相同而文章类型或语言不同,选择质量较高的纳入)。2)试验组或对照组为联合治疗的文献。3)试验设计或数据有明显错误的文献。4)涉及同一种中成药的文献数量<3篇的研究。5)试验药物为院内制剂或未经批准上市的中成药。

1.2 文献检索计算机检索中国知网、万方数据知识服务平台、维普数据库、中国生物医学文献数据库、PubMed、Web of Science、the Cochrane Library数据库。中文检索词:“小儿”“儿童”“婴幼儿”“学龄前”“厌食”“临床*”“随机”“中成药”“中药”“片”“胶囊”“颗粒”“散”“丸”“合剂”“口服液”,英文检索词:“anorexia”“Chinese patent medicine”“traditional Chinese medicine”“random”“RCT”,检索时限为各数据库建库至2022年5月5日,语言限中文及英文。

1.3 文献筛选和资料提取由两位研究者根据纳入及排除标准、检索策略独立检索和筛选,最终进行交叉核对,出现分歧时通过协商或由第3方裁定。使用Excel进行文献资料提取,提取内容包括标题、作者、发表年份、干预措施、样本量、疗程、结局指标、不良反应等。

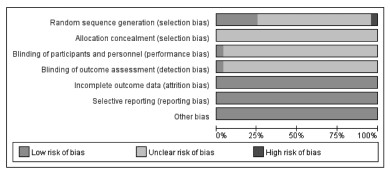

1.4 文献质量评价采用RevMan 5.3软件根据Cochrane协作网推荐的偏倚风险评估工具对文献质量进行评价。评价内容涵盖以下7个方面:随机序列生成、分配隐藏、对研究者和受试者盲法、研究结局评价者盲法、结局数据的不完整性、选择性报告结果和其他可能的偏倚风险。

1.5 数据分析本文采用GeMTC 0.14.3软件构建一致性模型、不一致性模型和点分法模型并进行贝叶斯网状Meta分析,软件模型的参数设置为:Number of chain为4,Initial values scaling为2.5,Tuning iterations为20 000,Simulation iterations为50 000,Thinning interval为10。采用Brooks-Gelman-Rubin诊断图评估模型的收敛性,规模缩减因子(PSRF)结果稳定于1.00~1.05提示模型收敛满意[7]。点分法模型结果P>0.05表明纳入研究的一致性较好,可以使用一致性模型进行结果合并。采用RevMan 5.3软件对存在直接比较且研究数量≥2的两种干预措施进行传统Meta分析。计数资料采用比值比(OR)进行效应量合并,并计算对应效应量95%置信区间(95%CI)。根据森林图中的Q检验和I2检验评估研究间的异质性,当I2<50%时,表示各研究间异质性较小,采用固定效应模型进行分析;若I2≥50%,且使用敏感性分析和亚组分析不能降低异质性时,则放弃对效应值的合并,只进行一般的描述性分析[8-9]。

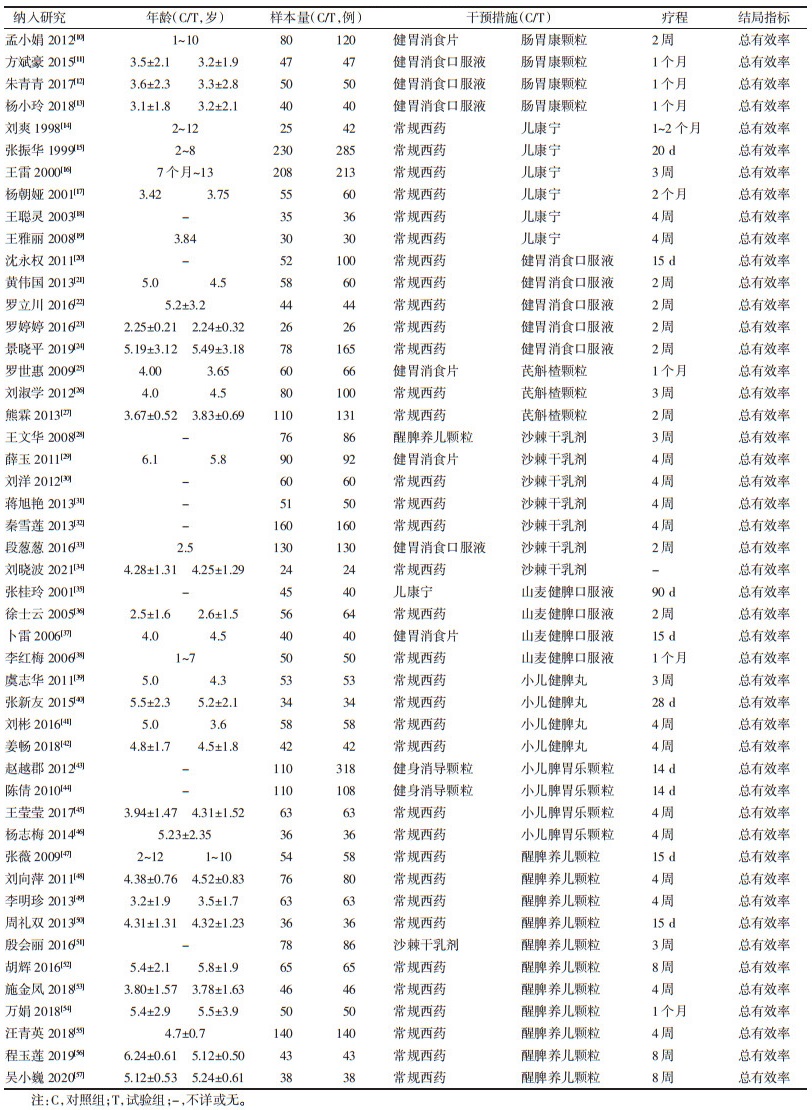

2 结果 2.1 文献检索与筛选结果中英文数据库共检索到1 854篇文献,经过多次筛选最终纳入48篇,文献筛选流程见图 1。

|

| 图 1 文献筛选流程 |

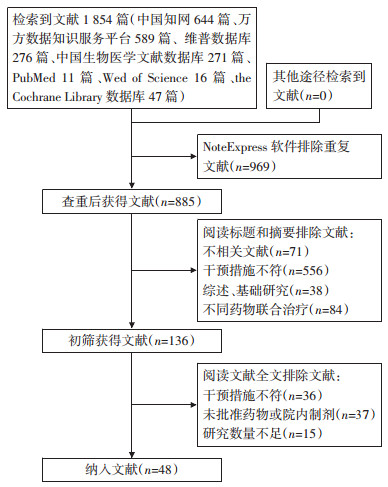

纳入的48篇文献[10-57]均来自中文数据库,共涉及11种中成药,纳入7 113名受试者。纳入研究的基本特征见表 1。

文献质量评价结果如图 2所示。纳入的48项研究中有2项[33, 40]未使用正确的随机方法,评为“高风险”,12项[11, 24, 27-28, 34, 43-45, 51-52, 54-55]研究详细描述了随机序列的生成方法,评为“低风险”,剩余研究随机序列的产生方式不详,评为“不清楚”;所有研究均无明确信息判断是否进行了分配隐藏,评为“不清楚”;2项[43, 45]研究采用了受试者和结果评价者盲法,评为“低风险”;所有研究均未出现结局数据的不完整性、选择性报告结果及其他可能的偏倚风险,评为“低风险”。

|

| 图 2 文献质量评价结果 |

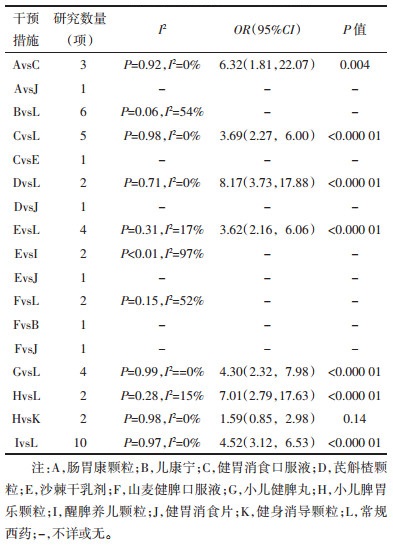

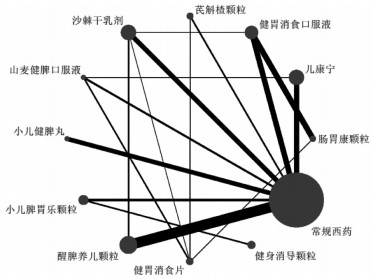

由网状证据图可知,纳入研究间的直接比较主要为中成药对比常规西药,以及肠胃康颗粒与健胃消食口服液、肠胃康颗粒与健胃消食片、芪斛楂颗粒与健胃消食片、沙棘干乳剂与醒脾养儿颗粒、沙棘干乳剂与健胃消食片、沙棘干乳剂与健胃消食口服液、山麦健脾口服液与儿康宁、山麦健脾口服液与健胃消食片、小儿脾胃乐颗粒与健身消导颗粒等中成药之间的直接比较。对直接比较间研究数量≥2的RCT进行传统Meta分析,结果见表 2。儿康宁和山麦健脾口服液与常规西药、沙棘干乳剂与醒脾养儿颗粒比较,异质性检验结果均大于50%,敏感性分析和亚组分析不能降低其异质性,因此放弃效应量合并,只进行一般描述性分析。其余干预措施间I2均小于50%,选择固定效应模型进行分析。结果显示,健胃消食口服液、芪斛楂颗粒、沙棘干乳剂、小儿健脾丸、小儿脾胃乐颗粒及醒脾养儿颗粒的临床总有效率均优于单独使用常规西药治疗;肠胃康颗粒治疗小儿厌食症疗效优于健胃消食口服液,差异具有统计学意义(P < 0.05),临床疗效显著。小儿脾胃乐颗粒的临床总有效率与健身消导颗粒比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

使用Stata 14.0软件绘制临床总有效率的证据网络图,见图 3。证据网络图中的各个节点代表每种干预措施,节点的大小代表该干预措施的样本量,节点之间的连线表示有直接比较证据,节点间线条粗细代表纳入研究的数量。

|

| 图 3 总有效率的证据网络图 |

一致性模型、不一致性模型和点分法模型的PSRF值均稳定于1.00~1.01,表明模型的收敛性满意,可以进行效应量合并。点分法模型显示直接比较与间接比较结果差异均无统计学意义(P>0.05),结果见表 3,提示一致性检验结果良好,可以选择一致性模型进行数据分析。

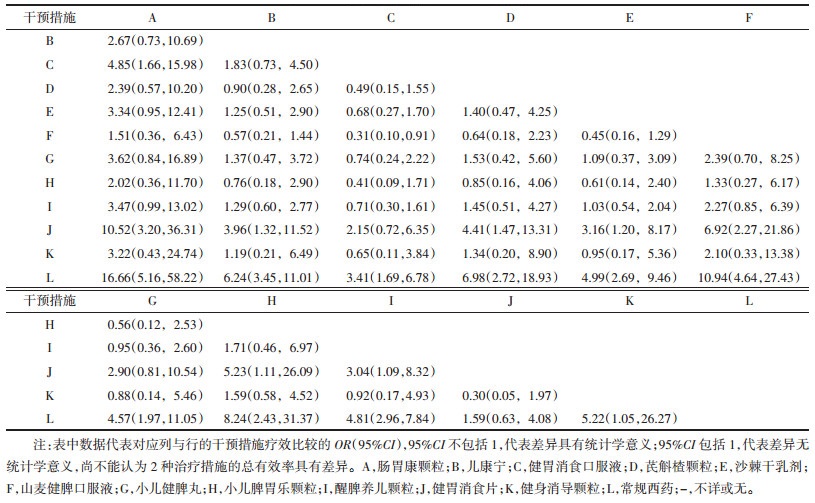

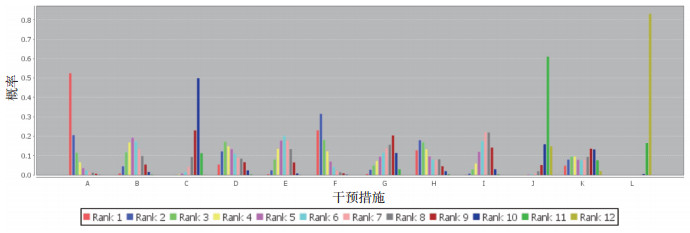

48项研究均报告了治疗后的临床总有效率,分析结果见表 4。数据结果显示,肠胃康颗粒[OR=16.66,95%CI(5.16,58.22)]、儿康宁[OR=6.24,95%CI(3.45,11.01)]、健胃消食口服液[OR=3.41,95%CI(1.69,6.78)]、芪斛楂颗粒[OR=6.98,95%CI(2.72,18.93)]、沙棘干乳剂[OR=4.99,95%CI(2.69,9.46)]、山麦健脾口服液[OR=10.94,95%CI(4.64,27.43)]、小儿健脾丸[OR=4.57,95%CI(1.97,11.05)]、小儿脾胃乐颗粒[OR=8.24,95%CI(2.43,31.37)]、醒脾养儿颗粒[OR=4.81,95%CI(2.96,7.84)]、健身消导颗粒[OR=5.22,95%CI(1.05,26.27)]的临床总有效率均显著优于常规西药,差异有统计学意义(P < 0.05)。肠胃康颗粒[OR=10.52,95%CI(3.20,36.31)]、儿康宁[OR=3.96,95%CI(1.32,11.52)]、芪斛楂颗粒[OR=4.41,95%CI(1.47,13.31)]、沙棘干乳剂[OR=3.16,95%CI(1.20,8.17)]、山麦健脾口服液[OR=6.92,95%CI(2.27,21.86)]、小儿脾胃乐颗粒[OR=5.23,95%CI(1.11,26.09)]、醒脾养儿颗粒[OR=3.04,95%CI(1.09,8.32)]治疗小儿厌食症的临床总有效率均优于健胃消食片,肠胃康颗粒治疗的临床总有效率优于健胃消食口服液[OR=4.85,95%CI(1.66,15.98)],差异均具有统计学意义(P < 0.05),临床疗效显著。其余干预措施两两比较差异无统计学意义(P>0.05)。对所有干预措施的临床总有效率进行概率排序,结果见图 4,可知不同干预措施的排序结果为:肠胃康颗粒>山麦健脾口服液>芪斛楂颗粒>小儿脾胃乐颗粒>儿康宁>沙棘干乳剂>醒脾养儿颗粒>健身消导颗粒>小儿健脾丸>健胃消食口服液>健胃消食片>常规西药。

|

| 注:Rank表示该干预措施的疗效在所有纳入干预措施之间的排名情况。A,肠胃康颗粒;B,儿康宁;C,健胃消食口服液;D,芪斛楂颗粒;E,沙棘干乳剂;F,山麦健脾口服液;G,小儿健脾丸;H,小儿脾胃乐颗粒;I,醒脾养儿颗粒;J,健胃消食片;K,健身消导颗粒;L,常规西药;-,不详或无。 图 4 临床总有效率排序概率图 |

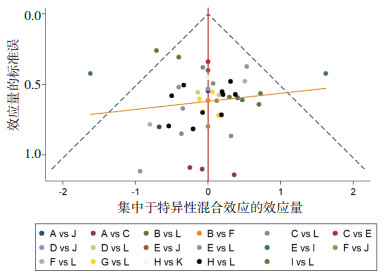

使用Stata 14.0软件绘制临床总有效率的比较-校正漏斗图,见图 5。图中散点大多对称分布于图片中上部,少数散在分布于漏斗图底部,提示存在小样本效应的可能性,3个点位于漏斗图外面,提示纳入研究可能存在异质性。

|

| 注:A,肠胃康颗粒;B,儿康宁;C,健胃消食口服液;D,芪斛楂颗粒;E,沙棘干乳剂;F,山麦健脾口服液;G,小儿健脾丸;H,小儿脾胃乐颗粒;I,醒脾养儿颗粒;J,健胃消食片;K,健身消导颗粒;L,常规西药;-,不详或无。 图 5 总有效率比较-校正漏斗图 |

纳入的48项研究中,仅有11项(22.92%)[10, 20, 23-24, 38, 43-46, 48, 50]报道了试验过程中的不良反应发生情况,无明确信息判断其余研究是否发生了不良反应。11项研究中有8项[10, 20, 23-24, 38, 46, 48, 50]显示未发生不良反应,剩余3项[43-45]研究仅1项[45]详细描述了不良反应的发生情况(治疗组出现恶心2例,腹痛1例;对照组出现呕吐3例,腹痛2例),且3项研究中试验组与对照组不良反应的发生情况比较,差异无统计学意义(P>0.05)。11项研究均未报道严重不良反应发生。

3 讨论中医认为小儿厌食症的产生主要由于先天胎禀不足,脾胃薄弱加之后天喂养不当、饮食不节所致。该病病因十分复杂,涉及到社会、心理和生理等多方面因素的共同影响。西医认为其发病机制可能与摄食调控机制紊乱、血清瘦素减少、锌缺乏、甲状腺激素水平下降等有关[58]。中医治疗小儿厌食症以运脾开胃为主,遵循“脾健不在补,贵在运”的原则[59],以健脾和胃、恢复脾胃运化功能为切入点,同时结合临床辨证论治进行治疗。本研究纳入的中成药均具有运脾和中、开胃增食功效,体现了中医药治疗疾病的独特优势,能有效改善厌食患儿的临床症状。本病长期发展易对小儿的营养状况、生长发育和智力发展产生不同程度的影响,严重者甚至出现营养不良、贫血、佝偻病及免疫力低下、反复呼吸道感染等。因此,对本病的及早预防和治疗具有十分积极的作用与意义。

本研究首次采用贝叶斯网状Meta分析对治疗小儿厌食症的11种中成药进行疗效评估,以临床总有效率为主要结局指标,分析结果如下:在临床总有效率方面,肠胃康颗粒、儿康宁、健胃消食口服液、芪斛楂颗粒、沙棘干乳剂、山麦健脾口服液、小儿健脾丸、小儿脾胃乐颗粒、醒脾养儿颗粒和健身消导颗粒10种干预措施优于常规西药,肠胃康颗粒、儿康宁、芪斛楂颗粒、沙棘干乳剂、山麦健脾口服液、小儿脾胃乐颗粒和醒脾养儿颗粒7种干预措施优于健胃消食片,肠胃康颗粒优于儿康宁,其余干预措施间比较差异无统计学意义,且网状Meta分析结果与传统Meta分析结果一致,研究结果值得肯定。在药物安全性方面,所有研究均未报道严重不良反应发生,且发生的不良反应程度均较轻,患者可以耐受,经停药、调整药物用量或对症处理后能够缓解或消失,提示中成药治疗小儿厌食症的安全性良好。网状Meta分析临床总有效率概率排序图显示,排名前3位的是肠胃康颗粒、山麦健脾口服液和芪斛楂颗粒,提示其成为最佳干预措施的可能性最大,临床可结合病情与患者意愿优先考虑。

本研究的局限性:1)纳入的研究仅有极少数采用了盲法,且所有研究均未进行分配隐藏,可能会增加研究的选择、测量和实施偏倚风险,从而造成研究结果的夸大。2)受原始研究数据的影响,无法对其余结局指标进行网状Meta分析,不能从不同方面评估药物的临床作用。3)部分干预措施纳入研究的数量较少,无法对年龄、性别、疗程等因素分亚组或进行敏感性分析以降低其异质性。鉴于以上局限性,未来应开展更多大样本、多中心、高质量的相关RCT对本研究结果进行进一步验证,并为后期全面评价中成药对小儿厌食症的治疗作用及安全性证据总结提供更多证据来源。

综上,本研究认为肠胃康颗粒、芪斛楂颗粒、小儿脾胃乐颗粒为本病最佳干预措施的可能性最大,建议临床将本研究结果与临床实际情况相结合,综合考虑选择对患者最有利的干预措施进行治疗。

| [1] |

马融. 中医儿科学[M]. 4版. 北京: 中国中医药出版社, 2016.

|

| [2] |

马融, 胡思源, 王有鹏, 等. 小儿手足口病中药新药临床试验设计与评价技术指南[J]. 药物评价研究, 2015, 38(5): 465-471. |

| [3] |

徐荣谦, 袁美凤. 小儿厌食症的诊疗标准[J]. 中国临床医生, 1999, 27(3): 32. |

| [4] |

CHATOOR I. Diagnosis and treatment of feeding disorders in infants, toddlers, and young children[M]. Washington: Zero To Three, 2009.

|

| [5] |

郑筱萸. 中药新药临床研究指导原则: 试行[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2002.

|

| [6] |

中华中医药学会. 中医儿科常见病诊疗指南[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2012.

|

| [7] |

VAN VALKENHOEF G, LU G B, DE BROCK B, et al. Automating network meta-analysis[J]. Research Synthesis Methods, 2012, 3(4): 285-299. DOI:10.1002/jrsm.1054 |

| [8] |

魏丽娟, 董惠娟. Meta分析中异质性的识别与处理[J]. 第二军医大学学报, 2006, 27(4): 449-450. DOI:10.3321/j.issn:0258-879X.2006.04.030 |

| [9] |

HIGGINS J P T, THOMPSON S G, DEEKS J J, et al. Measuring inconsistency in meta-analyses[J]. BMJ, 2003, 327(7414): 557-560. DOI:10.1136/bmj.327.7414.557 |

| [10] |

孟小娟. 小儿肠胃康颗粒治疗小儿厌食症的临床疗效及安全性[J]. 中外健康文摘, 2012, 9(37): 394-395. |

| [11] |

方斌豪, 施文忠. 肠胃康颗粒与健胃消食口服液治疗儿童厌食症的疗效对比[J]. 中药材, 2015, 38(3): 640-642. |

| [12] |

朱青青. 肠胃康颗粒和健胃消食口服液治疗儿童厌食症的效果比较[J]. 大家健康(中旬版), 2017, 11(8): 168. |

| [13] |

杨小玲. 肠胃康颗粒与健胃消食口服液治疗小儿厌食症的临床疗效差异[J]. 系统医学, 2018, 3(14): 97-99. |

| [14] |

刘爽. 儿康宁治疗小儿厌食症42例观察[J]. 中国社区医师, 1998, 14(6): 46. |

| [15] |

张振华, 陈霞, 李风玲. 儿康宁治疗小儿厌食症285例临床观察[J]. 黑龙江护理杂志, 1999, 5(3): 32-33. |

| [16] |

王雷, 许应荣. 儿康宁治疗小儿厌食症临床观察[J]. 职业与健康, 2000, 16(9): 94-95. |

| [17] |

杨朝娅, 王宏祥. 儿康宁治疗小儿厌食症60例疗效观察[J]. 儿科药学杂志, 2001, 7(2): 39. DOI:10.3969/j.issn.1672-108X.2001.02.028 |

| [18] |

王聪灵. 儿康宁治疗小儿厌食症36例疗效观察[J]. 中原医刊, 2003, 30(17): 49-50. |

| [19] |

王雅丽, 杨烈文, 田爱玲. 儿康宁治疗小儿厌食症30例[J]. 现代中医药, 2008, 28(3): 54-55. |

| [20] |

沈永权, 王明金. 健胃消食口服液治疗儿童厌食症疗效观察[J]. 黑龙江医药, 2011, 24(3): 436-437. |

| [21] |

黄伟国, 田新美. 健胃消食口服液治疗小儿厌食的疗效观察[J]. 临床合理用药杂志, 2013, 6(4): 50. |

| [22] |

罗立川. 健胃消食口服液治疗小儿消化不良的临床研究[J]. 海峡药学, 2016, 28(11): 139-140. DOI:10.3969/j.issn.1006-3765.2016.11.066 |

| [23] |

罗婷婷. 健胃消食口服液治疗小儿厌食的疗效分析[J]. 医药前沿, 2016, 6(35): 353-355. |

| [24] |

景晓平, 袁斌, 杨燕, 等. 健胃消食口服液治疗244例小儿厌食(脾胃气虚证)多中心随机对照临床研究[J]. 中华中医药杂志, 2019, 34(12): 5978-5982. |

| [25] |

罗世惠. 芪斛楂颗粒治疗小儿厌食症疗效观察[A]. 首届中华中医儿科高等教育论坛暨2009年度全国中医儿科学术交流大会论文集[C]. 2009: 216.

|

| [26] |

刘淑学. 芪斛楂颗粒治疗小儿厌食症100例临床观察[J]. 中国医药指南, 2012, 10(5): 226-227. |

| [27] |

熊霖, 何粒立, 李心华. 芪斛楂颗粒治疗小儿厌食131例[J]. 福建中医药, 2013, 44(4): 36. |

| [28] |

王文华. 沙棘干乳剂治疗小儿厌食症临床疗效观察[J]. 现代保健·医学创新研究, 2008, 5(18): 147-148. |

| [29] |

薛玉, 刘水章, 高梅梅. 沙棘干乳剂治疗小儿厌食症182例[J]. 中国中医药现代远程教育, 2011, 9(21): 120-121. DOI:10.3969/j.issn.1672-2779.2011.21.076 |

| [30] |

刘洋. 沙棘干乳剂治疗小儿厌食症临床疗效观察[J]. 实用医学杂志, 2012, 28(10): 1598. |

| [31] |

蒋旭艳. 沙棘干乳剂治疗小儿厌食症101例疗效观察[J]. 医学信息, 2013, 26(19): 431. |

| [32] |

秦雪莲. 沙棘干乳剂治疗小儿厌食症的疗效分析[J]. 医学信息, 2013, 26(12): 345-346. DOI:10.3969/j.issn.1006-1959.2013.12.445 |

| [33] |

段葱葱, 范宏财. 沙棘干乳剂治疗小儿厌食症130例[J]. 医药, 2016, 8(9): 294-295. |

| [34] |

刘晓波. 观察沙棘干乳剂对小儿厌食症的临床疗效[J]. 健康大视野, 2021, 29(17): 64. |

| [35] |

张桂玲, 卢青军, 杜东芳. 好娃友口服液治疗小儿厌食40例临床观察[J]. 安徽中医临床杂志, 2001, 13(6): 434-435. DOI:10.3969/j.issn.1672-7134.2001.06.018 |

| [36] |

徐士云, 刘志胜, 莫测. 山麦健脾口服液治疗小儿厌食症64例[J]. 中国中西医结合消化杂志, 2005, 13(6): 408-409. |

| [37] |

卜雷, 尹华. 山麦健脾口服液治疗小儿厌食症40例[J]. 社区医学杂志, 2006, 4(24): 34. DOI:10.3969/j.issn.1672-4208.2006.24.026 |

| [38] |

李红梅. 山麦健脾口服液治疗小儿厌食症疗效分析[J]. 中国医学文摘(儿科学), 2006, 25(2): 84. |

| [39] |

虞志华. 小儿健脾丸治疗小儿厌食症的临床效果观察[J]. 吉林医学, 2011, 32(33): 7069. |

| [40] |

张新友. 小儿健脾丸治疗小儿厌食症的临床疗效评价[J]. 中国继续医学教育, 2015, 7(13): 196-197. |

| [41] |

刘彬. 小儿健脾丸治疗小儿厌食症的临床疗效评价[J]. 大家健康(上旬版), 2016, 10(1): 36-37. |

| [42] |

姜畅. 小儿健脾丸治疗小儿厌食症的临床分析[J]. 内蒙古中医药, 2018, 37(4): 24-25. |

| [43] |

赵越郡, 马融, 胡思源, 等. 小儿开胃增食颗粒治疗小儿厌食脾失健运证的Ⅲ期临床试验[J]. 天津中医药, 2012, 29(1): 28-30. |

| [44] |

陈倩, 马融, 胡思源, 等. 小儿开胃增食颗粒治疗小儿厌食脾失健运证的临床观察[J]. 天津中医药, 2010, 27(5): 367-368. |

| [45] |

王莹莹, 宋清香, 何媛媛, 等. 小儿脾胃乐颗粒治疗脾失健运型厌食症患儿疗效及对血清瘦素水平的影响[J]. 云南中医学院学报, 2017, 40(6): 53-55. |

| [46] |

杨志梅, 孟春丽. 小儿脾胃乐颗粒治疗小儿厌食症[J]. 长春中医药大学学报, 2014, 30(5): 927-929. |

| [47] |

张薇, 苏公典. 醒脾养儿颗粒治疗小儿厌食疗效观察[J]. 中国医学创新, 2009, 6(24): 47. |

| [48] |

刘向萍, 马玉宏, 刘娟. 醒脾养儿颗粒治疗儿童厌食症80例[J]. 陕西中医, 2011, 32(10): 1331-1332. |

| [49] |

李明珍. 醒脾养儿颗粒治疗儿童厌食症临床分析[J]. 健康必读(中旬刊), 2013, 12(8): 201. |

| [50] |

周礼双. 醒脾养儿颗粒治疗儿童厌食症的临床分析[J]. 中国保健营养(中旬刊), 2013, 22(10): 520-521. |

| [51] |

殷会丽. 醒脾养儿颗粒治疗小儿厌食症临床疗效观察[J]. 母婴世界, 2016, 16(4): 85. |

| [52] |

胡辉, 陈峰. 醒脾养儿颗粒治疗小儿厌食症65例临床观察[J]. 新中医, 2016, 48(2): 165-167. |

| [53] |

施金凤, 张富汉. 醒脾养儿颗粒治疗小儿厌食症疗效观察[J]. 首都食品与医药, 2018, 25(9): 103. |

| [54] |

万娟. 醒脾养儿颗粒治疗小儿厌食症的临床观察[J]. 医药前沿, 2018, 8(13): 24-25. |

| [55] |

汪青英, 钟建宏. 醒脾养儿颗粒在小儿厌食症临床疗效观察[J]. 中国保健营养, 2018, 28(15): 178. |

| [56] |

程玉莲. 醒脾养儿颗粒治疗小儿厌食症的效果观察[J]. 北方药学, 2019, 16(7): 76-77. |

| [57] |

吴小巍. 醒脾养儿颗粒治疗小儿厌食症疗效观察[J]. 健康大视野, 2020, 28(9): 107, 109. |

| [58] |

张健林, 肖萍. 小儿厌食症的研究和中西医治疗[J]. 医学综述, 2010, 16(8): 1198-1201. |

| [59] |

王宪正, 汪受传. 从"脾健不在补贵在运"论治小儿脾胃病[J]. 中医儿科杂志, 2019, 15(3): 4-7. |

2024, Vol. 43

2024, Vol. 43