文章信息

- 高菲菲, 赵天易, 李姗姗, 张朝阳, 骆雨, 郭义, 徐枝芳

- GAO Feifei, ZHAO Tianyi, LI Shanshan, ZHANG Chaoyang, LUO Yu, GUO Yi, XU Zhifang

- 基于文献数据挖掘探析针药结合治疗肺炎的临床优势及选穴规律

- Analysis on clinical advantages and acupoint selection rules of acupuncture combined with medicine in the treatment of pneumonia based on data mining

- 天津中医药大学学报, 2024, 43(12): 1116-1122

- Journal of Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, 2024, 43(12): 1116-1122

- http://dx.doi.org/10.11656/j.issn.1673-9043.2024.12.10

-

文章历史

收稿日期: 2024-08-26

2. 天津中医药大学针灸推拿学院, 天津 301617;

3. 国家中医针灸临床医学研究中心, 天津 300193;

4. 天津市现代中医理论创新转化重点实验室, 天津 301617

2. College of Acupuncture-moxibustion and Tuina, Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, Tianjin 301617, China;

3. National Clinical Research Center for Chinese Medicine Acupuncture and Moxibustion, Tianjin 300193, China;

4. Tianjin Key Laboratory of Modern Chinese Medicine Theory of Innovation and Application, Tianjin 301617, China

肺炎是1种常见的肺部感染疾病,其产生原因多样,包括病原微生物感染、理化因素、免疫系统损伤、过敏反应和药物毒副作用等,具有发病率高,并发症多,病死率高等特点[1-3]。西医在治疗肺炎时主要采用抗感染措施,尤其是使用抗生素。然而,长期使用抗生素不仅可能引起多重抗药性,还可能导致各种不良反应[4-6]。

针药结合治疗是1种将针灸和药物治疗同时应用于同一患者的复合型中医干预方法[7-8],通常为毫针和中药汤剂的联合应用[9],是中医临床实践中最常见的治疗方式。在1项针药结合治疗重症肺炎的临床研究中,发现多巴酚丁胺基础上联合针灸治疗可改善患儿呼吸道症状,并降低血中促炎因子肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白介素(IL)-6、IL-8含量[10]。此外,针对新型冠状病毒肺炎(COVID-19)的多项研究表明,针药结合能有效缓解COVID-19患者的临床症状,控制病情进展,缩短住院时间,从而提升治疗效果[11-14]。然而,针药结合改善肺炎的临床疗效和针灸参数规律特点仍缺乏系统挖掘。因此,文章在通过采用频数统计、SPSS 18.0及Gephi0.10对相关文献进行可视化分析,以期总结出针药结合治疗肺炎的临床优势、选穴规律及核心处方,为针药结合治疗本病提供更有效的临床应用策略,从而提高疗效。

1 资料与方法 1.1 文献检索研究涉及的文献来源包括PubMed、Web of Science、Embase、Scopus、万方数据知识服务平台(万方数据)、中国知网(CNKI)、中国生物医学文献(CBM)、维普资讯中文期刊服务平台(VIP)。检索的时间范围设定为2003年1月1日—2023年9月1日。文献检索策略采用主题词与自由词结合的方法,以确保能全面覆盖该领域的研究文献。中文检索式为(“针刺”or“针药”or“针灸”or“针法”or“电针”or“温针灸”)and(“肺炎”or“肺部感染”or“风温肺热病”or“肺炎喘嗽”),英文检索式为(“Acupuncture Therapy” or “acupuncture medication combined” or “acupuncture” or “ acupuncture therapy” or “Needling” or “electroacupuncture ” or “warm acupuncture” or “manual acupuncture” or “Acupuncture Treatment”)and(“Pneumonia” or “Lobar Pneumonia” or “Pneumonias,Lobar” or “Experimental Lung Inflammation” or “Inflammation,Experimental Lung” or “Lung Inflammation,Experimental” or “Pneumonitis” or “Pneumonitides” or “Pulmonary Inflammation” or “Inflammation,Pulmonary” or “Lung Inflammation” or “Inflammation,Lung”)为了提高文献检索的全面性,在主要英文检索词后加“*”进行截词检索。共得到文献数据7 351篇,经Note Express去重后得到文献5 629篇。

1.2 排纳标准纳入标准:1)临床文献应基于中西医临床指南,明确诊断为肺炎。2)干预措施应包括药物治疗与针刺治疗,其中药物治疗不限于中药或西药。针刺治疗包括手针、电针和温针灸治疗,且必须有详细的针灸处方。所选穴位应涵盖十四经穴及经外奇穴。3)结局指标需显示针药结合的临床疗效,并有相应的临床数据支持。

排除标准:1)基础研究、文献综述、病例报道、Meta分析、系统评价。2)同时使用其他治疗方法,如艾灸、穴位贴敷、穴位注射、推拿。3)未详述针灸方案和选穴处方。4)缺少明确的结局指标。5)继发性肺炎。6)无法获得全文的文献。

1.3 文献筛选根据既定的纳入和排除标准,由两位研究人员首先对文献的标题和摘要进行初步筛选,进而通过阅读全文进行二次筛选,为确保筛选结果的一致性,研究人员间进行了交叉核查,在出现任何分歧时,将邀请第三位研究人员加入讨论,以便达成一致意见。

1.4 文献分析策略将文章题目、作者、发文机构、发文时间、干预方式、疗效改善指标、穴位处方等信息汇总整理并纳入Excel电子表格,建立针灸治疗肺炎的文献信息数据库。使用Microsoft Excel对腧穴的使用频次以及归经进行分析。基于SPSS Modeler 18.0软件的关联规则分析相关性较高的腧穴配伍处方。基于Gephi 0.10软件构建复杂网络模型,并分析k-core和社团结构,通过中介中心性、紧密中心性、特征向量中心性等参数筛选核心腧穴。

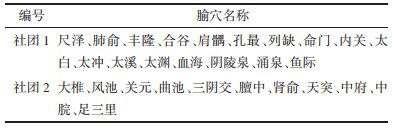

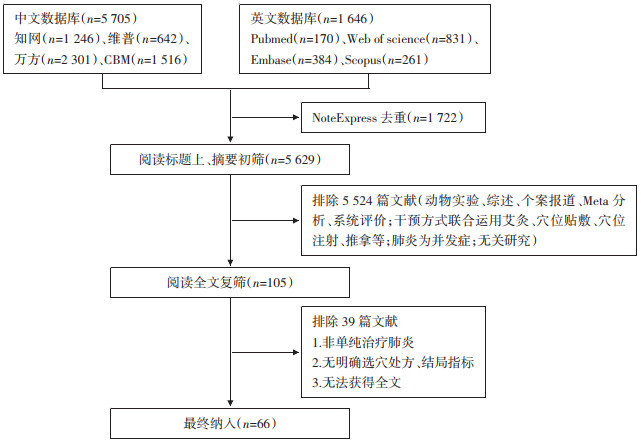

2 结果 2.1 文献筛选结果按照纳入、排除标准对文献信息进行筛选,得到最终符合研究目的相关临床文献66条。其中疾病种类涉及卒中相关性肺炎25篇、重症肺炎13篇、小儿肺炎12篇、放射性肺炎9篇、老年肺炎4篇、COVID-19 3篇,具体筛选流程见图 1。

|

| 图 1 文献筛选流程 |

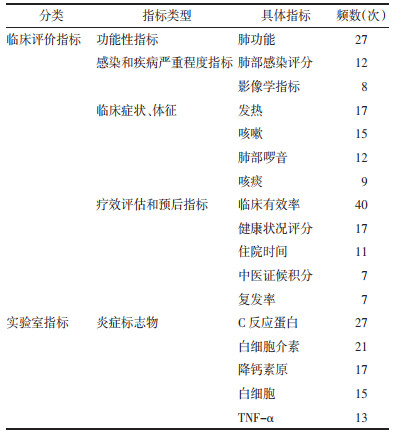

对符合筛选标准的66篇临床文献进行归纳整理,针药结合治疗肺炎的处方干预措施包括针刺结合常规治疗31篇,针刺结合中药及常规治疗35篇,常规治疗主要为根据病因采取合适的抗生素、抗病毒、氧疗以及其他支持性治疗,中药治疗主要为中药汤剂及中成药治疗。接下来,采用频数分析的方法探析针药结合改善肺炎的临床优势,见表 1。

在对66篇关于针药结合治疗肺炎的临床文献进行分析后,笔者对其中改善频次≥5次的评价指标进行了统计。结果显示,针药结合治疗能够有效提升患者的肺功能,控制感染,减轻疾病的严重程度,并改善发热、咳嗽、咳痰和肺部啰音等临床症状和体征。此外,针药结合治疗通常表现出更好的整体临床疗效,有助于患者的良好预后。实验室指标进一步表明,针药结合治疗可以降低患者体内的炎症标志物水平,如C反应蛋白、白细胞介素和降钙素原等,显示出其在炎症控制中的潜在优势。

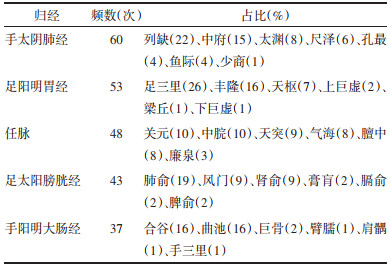

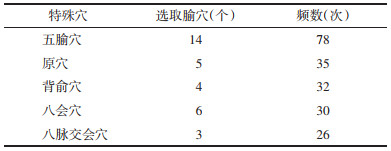

2.3 复杂网络分析 2.3.1 腧穴频次统计根据研究内容2.2发现,针药结合治疗肺炎的临床优势主要在于改善肺炎患者的炎性指标,对纳入的66篇文献进行逐一筛选,纳入结局指标主要以改善肺炎患者炎症状况为主,最终纳入47篇临床文献。从纳入的文章中提取出54个腧穴处方,其中足三里、列缺、肺俞、三阴交、丰隆5个穴位使用次数较多。在穴位归经方面,选用腧穴频次最高的经脉为手太阴肺经,足阳明胃经、任脉、足太阳膀胱经和手阳明大肠经次之,见表 2。在特定穴方面,五输穴和原穴使用频次最多,见表 3。

关联规则分析显示,足三里与三阴交的支持度最高,表明足三里和三阴交配伍较多,根据关联规则分析显示的其他常见穴位组合分别为足三里与曲池,列缺与中府,足三里与曲池、三阴交,足三里与曲池、列缺,见表 4。

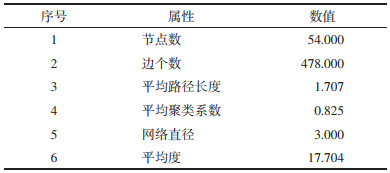

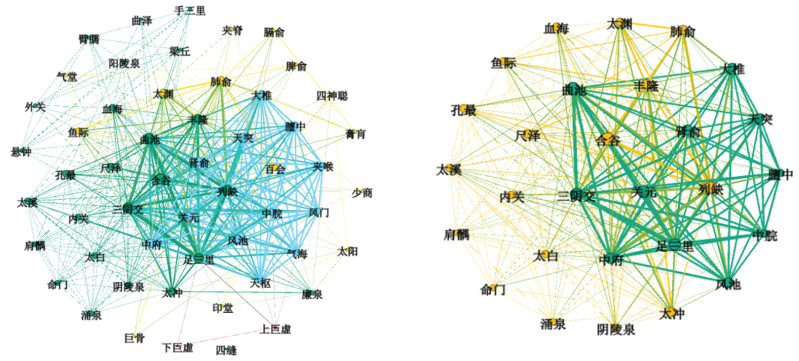

该复杂网络有54个节点478条边,说明共54个腧穴组成了478个穴位组合。平均度为17.704,即1个腧穴平均与其他17.704个腧穴存在联系。网络直径为3,说明常用的腧穴处方通常由3个穴位构成,反映出临床上使用腧穴的方式较为精简。网络平均路径长度1.707,平均聚类系数0.825,比值为2.07,较随机网络比值明显偏低,表明该网络具有小世界效应。小世界网络的特点是节点间信息传递速度快,连通性好,见表 5。这表明针药结合治疗肺炎时,所选腧穴数量较少,但穴位间联系紧密,发挥“穴简力宏”的作用。

通过k-core分析筛选出复杂网络中的核心腧穴,k-core最小为16,在17时全部的复杂网络图消失,见图 2。经过社团分析后将保留的穴位划分为2个社团,共包含28个腧穴,见表 6,社团1的腧穴分布于四肢部和胸背部,体现“远近配穴”的特点,腧穴主要归于手太阴肺经、足太阴脾经、手阳明大肠经,社团2的腧穴主要分布于胸腹部和腰背部,体现了“前后配穴”的特点,腧穴主要归于任脉。

|

| 注:节点大小表示腧穴频次,连线粗细表示边权重,不同颜色表示不同社团。 图 2 针药结合治疗肺炎腧穴处方网络图(左),k-core核心腧穴图(右) |

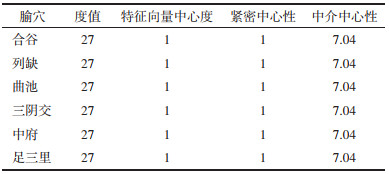

基于腧穴的度值、特征向量中心度、紧密中心性、中介中心性等参数,进行了腧穴重要性的排序,发现排名前6的腧穴包括合谷、列缺、曲池、三阴交、中府、足三里,见表 7。

在研究中,笔者分析了过去20年关于针药结合治疗肺炎的临床文献。研究发现,这些文献主要集中在卒中相关性肺炎的治疗上,炎症因子通常作为主要观察指标,目前临床常采用的针药结合方式为针刺联合中药及西医常规治疗。常规西医治疗方案包括根据病因选用适当的抗生素、抗病毒药物、氧疗及其他支持性治疗,中药治疗则以中药汤剂和中成药为主。由于当前关于针药结合的概念尚未形成共识,其“针”和“药”均未被明确定义,为避免定义不明确对研究结果产生影响,文章将针药结合中的“针”限定为当前临床广泛使用的“毫针”,并将干预措施确定为毫针针刺、电针及温针灸,“药”包括常规西药和中药。

3.1 肺炎的针药结合治疗方式和临床治疗优势肺炎是1种由多种因素引起的肺部炎症性疾病,在中医属外感病范畴,临床常采用辨证论治,调整阴阳,扶正固本的诊疗思路[15-16]。研究通过分析临床指标表明,针药结合治疗能够有效改善肺脏这一靶器官的功能,并同时提升整体疗效。其中针灸通过多途径和靶点发挥作用,而常规西医治疗则能迅速控制感染、减轻炎症并延缓病情进展,中药则可以通过整体调理,增强患者机体自我修复能力,不仅可改善肺炎的症状,还可提高整体健康状态。相关研究表明中药复方对病毒性肺炎具有抗炎作用,同时还可以直接抗病毒,调节免疫功能[17-18]。针药协同,不仅能在同一靶点上协同发挥作用,还可能在不同靶点上各自展现独特效应,形成互补效应[19-20]。因此,在肺炎的治疗中,可综合运用针药结合的治疗方法,根据患者的病情,采用辨证论治,通过不同靶点发挥各自优势,提高整体治疗效果,加速患者康复,预防复发。

3.2 针药结合治疗肺炎的选穴配伍特点及规律在针药结合治疗肺炎的研究中,针对改善炎症的主要腧穴包括十四经穴及经外奇穴。在穴位归经方面,手太阴肺经的腧穴使用最为频繁,其次是足阳明胃经、任脉、足太阳膀胱经和手阳明大肠经。从经脉路线来看,循行中,肺经和胃经各自经过所属的脏腑、部位;络脉上,相互贯通;经别上通过经脉互相交接联络;经筋上,足阳明经筋可影响呼吸功能;生理特性上,阳明胃经为多气多血之经,而太阴肺经是经脉循环的起点,胃经持续充养肺经和其他经脉[21];在功能关系上,根据脏腑理论,肺主管呼吸和气的运行,而胃则主受纳和运化,是营养物质的来源[22-23]。肺能将胃中的精微分散至全身,为身体提供营养,因此,足阳明胃经与肺炎的治疗也存在紧密相关性。在特定穴位的使用中,五输穴和原穴的使用频次较高。其中,五输穴主要选择合穴,这些穴位通常位于肘膝关节附近,是经气深入并汇聚于脏腑的重要节点。原穴是脏腑原气流经和滞留的重要腧穴,根据传统理论,五脏出现疾病时,应选用相应的十二原穴进行治疗。这些分析揭示了针药结合治疗肺炎时穴位选择的逻辑和其背后的理论基础。

通过频次统计和腧穴重要程度分析,笔者得到的核心腧穴处方包括合谷、列缺、曲池、三阴交、中府、足三里、肺俞及丰隆。以上腧穴选择在肺炎治疗中体现了传统中医经络理论与现代临床及基础研究的结合。其一,《灵枢·经脉》言肺经“起于中焦,下络大肠……上膈属肺”,针对肺炎的治疗,选用肺经腧穴中的中府与列缺,体现经脉所过,主治所及,属本经配穴法;中府为肺之募穴,是脏腑之气汇聚之处,可清泻肺热,列缺为肺之络穴、八脉交会穴,可疏风解表,清肺止咳。其二,肺脏疾病取其相表里的大肠经上的合谷、曲池,属表里经配穴法,合谷和曲池分别为大肠经原穴和合穴,具有清热散风、行气活血之功,研究表明,肺经穴与大肠经穴具有协同作用,能更有效的改善患者肺功能[24-25]。其三,肺经病,取其足同名经腧穴三阴交,属同名经配穴法,三阴交为足三阴经交会穴,可滋阴补肾、健脾益气、疏肝调血。相关研究表明,电针三阴交和足三里可有效减轻肺损伤,减少炎性因子的释放[26]。其四,肺俞穴最早记载于《灵枢·背俞》,是治疗肺系疾病的重要穴位,可解表宣肺止咳兼补益肺气,同时肺俞穴与肺脏位于相同的神经节段,可改善肺功能,抑制全身炎症反应[27-28]。此外胃经的足三里、丰隆也作为核心腧穴,足三里是胃经的下合穴,具备扶正健体和生发胃气的功能。从五行理论看,土能生金,因此脾胃功能的促进可以辅助肺部防御外邪并恢复其功能[29]。同时研究表明,针刺足三里能够增强周围神经末梢的兴奋性、提高局部微循环灌注,增加淋巴循环,并激活免疫系统,调节机体的特异性免疫功能[30],此外,足三里穴的针刺信息可经由脊髓传至脑干迷走神经背核,增加传出迷走神经的活性,通过胆碱能抗炎信号途径,对抗系统性炎症[31-33]。丰隆为化痰要穴,可调和胃气,化痰祛湿[34]。以上腧穴的使用遵循传统针灸处方选穴原则及扶正和驱邪相结合的中医治疗原则。

关联规则分析显示,足三里与三阴交的相关性最高,其次为足三里与曲池。这种组合反映了经络理论中的表里配穴原则,足三里与三阴交配合可以健脾胃,体现了“培土生金”的原理;足三里配曲池体现了“合治内腑”的思想[35],通过上下配穴清解热邪、行气活血,调节肺脾功能。社团1所包含的腧穴以手太阴肺经、手阳明大肠经为主,体现了表里经的配穴方法;腧穴主要位于四肢部和胸背部,体现了“远近配穴”的特点。社团2的腧穴主要分布于胸腹部和背腰部,体现了“前后配穴”的特点,腧穴主要归于任脉。

综上所述,通过对针药结合治疗肺炎的文献进行临床分析发现,该治疗方法不仅能有效改善肺脏这一靶器官的功能,同时也有助于调节机体的整体功能。核心腧穴处方包括合谷、列缺、曲池、三阴交、中府、足三里、肺俞及丰隆,选穴重视特定穴的应用,符合临床治疗规律,在实际治疗中,基于这些核心腧穴,医师可根据病情特点灵活调整穴位的选择,以期获得更佳的治疗效果。文章缺乏大样本的临床对照实验及系统评价,需更深入的挖掘以及临床高质量RCT进行进一步验证。

| [1] |

TORRES A, CILLONIZ C, NIEDERMAN M S, et al. Pneumonia[J]. Nature Reviews Disease Primers, 2021, 7(1): 25. DOI:10.1038/s41572-021-00259-0 |

| [2] |

HESPANHOL V, BÁRBARA C. Pneumonia mortality, comorbidities matter?[J]. Pulmonology, 2020, 26(3): 123-129. DOI:10.1016/j.pulmoe.2019.10.003 |

| [3] |

LANKS C W, MUSANI A I, HSIA D W. Community-acquired pneumonia and hospital-acquired pneumonia[J]. Medical Clinics of North America, 2019, 103(3): 487-501. DOI:10.1016/j.mcna.2018.12.008 |

| [4] |

黄惠娴. 常见抗生素的不良反应分析与合理用药[J]. 名医, 2021(2): 150-151. |

| [5] |

陈飞, 周意, 邹瑞林. 抗生素降阶梯治疗管理方案在重症肺炎患者中的临床应用[J]. 当代医学, 2022, 28(8): 4-7. |

| [6] |

王小高. 用抗生素降阶梯疗法对23例重症肺炎患儿进行治疗的效果及安全性分析[J]. 当代医药论丛, 2018, 16(21): 83-84. |

| [7] |

成泽东, 陈以国. 针药结合研究的现状与发展[J]. 中国针灸, 2006, 26(4): 307. |

| [8] |

代冉冉, 王欣君. 针药结合疗法的指导理论及其临床应用策略[J]. 南京中医药大学学报, 2023, 39(7): 606-612. |

| [9] |

朱峰, 艾炳蔚. 思考针药结合[J]. 中医研究, 2008, 21(1): 3-5. |

| [10] |

史斐娟, 秦章辉, 商妙维. 多巴酚丁胺联合中医治疗对小儿重症肺炎患儿炎症因子及基质金属蛋白酶功能水平的影响[J]. 中国妇幼保健, 2019, 34(22): 5225-5227. |

| [11] |

袁庆亮, 周芳, 郑莉, 等. 基于五运六气针药并用在新型冠状病毒肺炎湿热蕴肺证中的临床研究[J]. 辽宁中医杂志, 2022, 49(4): 158-162. |

| [12] |

CHEN C, ZHAN J, WEN H, et al. Current state of research about acupuncture for the treatment of COVID-19:a scoping review[J]. Integrative Medicine Research, 2021, 10(Suppl): 100801. |

| [13] |

HELIANTHI D R, BARASILA A C, HARRIS S, et al. The adjunctive effects of acupuncture for hospitalized COVID-19 patients: a single-blinded randomized clinical study[J]. Journal of Acupuncture and Meridian Studies, 2022, 15(4): 247-254. |

| [14] |

LUO Z H, WANG K X, ZHANG Y L, et al. Thumb-tack needles based on "Biaoben acupoint compatibility" for sequela of COVID-19 during recovery period[J]. Chinese Acupuncture & Moxibustion, 2022, 42(3): 281-286. |

| [15] |

车艳娇, 庞立健, 吕晓东, 等. 中医药科学防治病毒性肺炎的思路和方法[J]. 中华中医药杂志, 2020, 35(12): 5922-5926. |

| [16] |

章怡祎, 张伟珍, 陈伟. 重症肺炎患者中医证候特征与中医药治疗进展[J]. 世界科学技术-中医药现代化, 2020, 22(11): 4033-4038. |

| [17] |

朱萱萱, 孟硕, 李军梅, 等. 中药及其复方治疗病毒性肺炎研究进展[J]. 世界中医药, 2023, 18(11): 1621-1627. |

| [18] |

李瑞, 孙国同, 黄贝, 等. 达原饮抗病毒性肺炎研究进展[J]. 中药药理与临床, 2023, 39(6): 117-121. |

| [19] |

陈红秀, 于波, 周影, 等. 针药结合效应刍议[J]. 中国针灸, 2024, 44(7): 838-844. |

| [20] |

韩彬, 吴中朝. 论针药异效互补及其临床应用[J]. 中国针灸, 2013, 33(10): 931-934. |

| [21] |

张彦, 董宝强, 王富龙. 论临床十二经脉气血盛衰与经络病变的关系[J]. 辽宁中医杂志, 2009, 36(2): 204-206. |

| [22] |

宋建平, 李建生. 中医肺病学科内涵与外延探讨[J]. 中国中医基础医学杂志, 2011, 17(8): 849-851. |

| [23] |

温柠如, 王祺, 李明飞, 等. 中医肺病学科内涵与外延[J]. 实用中医内科杂志, 2014, 28(9): 1-3. |

| [24] |

付钰, 刘寨华, 王宝凯, 等. 针刺从肺肠论治对支气管哮喘患者肺功能的影响[J]. 中国中医基础医学杂志, 2014, 20(3): 364-367. |

| [25] |

来奕恬, 周竞颖, 任玲, 等. 艾灸"肺肠同治"对哮喘模型大鼠炎性反应及肠道短链脂肪酸的影响[J]. 针刺研究, 2023, 48(9): 881-889. |

| [26] |

LOU Y Y, YU Q M, XU K W, et al. Electroacupuncture pre-conditioning protects from lung injury induced by limb ischemia/reperfusion through TLR4 and NF-κB in rats[J]. Molecular Medicine Reports, 2020, 22(4): 3225-3232. |

| [27] |

郭雨怡, 王福民, 滕雨可, 等. 新冠肺炎疫情防治背景下针灸治疗肺系疾病的选穴规律分析[J]. 世界科学技术-中医药现代化, 2020, 22(10): 3485-3492. |

| [28] |

朱兵. 经脉循行与身体分节的对应[J]. 针刺研究, 2021, 46(10): 815-820. |

| [29] |

徐艳玲. 运用《内经》肺胃相关理论指导肺系疾病的辨证论治[J]. 辽宁中医杂志, 2008, 35(2): 207-210. |

| [30] |

王文超, 王亚军, 赵锦涛, 等. 穴位注射治疗哮喘的临床疗效及机制研究[J]. 按摩与康复医学, 2022, 13(20): 40-44. |

| [31] |

王景杰, 黄裕新, 王键, 等. c-fos在电针调控大鼠胃运动中的表达及其意义[J]. 针刺研究, 2001, 26(4): 274-278. |

| [32] |

刘健华, 李江山, 严洁, 等. 针刺"足三里"对大鼠孤束核P物质的影响[J]. 针刺研究, 2003, 28(1): 5-9. |

| [33] |

张立德, 闫醒予, 柴纪严. 电针对健康家兔体表胃电图和17肽胃泌素的影响[J]. 中国针灸, 1996(1): 27-29, 57. |

| [34] |

左伯婷. 丰隆穴临床应用规律的古今文献研究[D]. 济南: 山东中医药大学, 2017.

|

| [35] |

马培宏, 尹涛, 何昭璇, 等. "合治内府"的理论依据与临床应用[J]. 吉林中医药, 2017, 37(1): 81-84. |

2024, Vol. 43

2024, Vol. 43