文章信息

- 钟雨虹, 惠玉玉, 田文丽, 殷倩倩, 张瀛, 李佳玮, 邓秀平

- ZHONG Yuhong, HUI Yuyu, TIAN Wenli, YIN Qianqian, ZHANG Ying, LI Jiawei, DENG Xiuping

- 经典名方中药复方颗粒剂制备技术的研究进展

- Research progress on preparation technology of classic famous Chinese medicine compound granules

- 天津中医药大学学报, 2024, 43(8): 745-751

- Journal of Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, 2024, 43(8): 745-751

- http://dx.doi.org/10.11656/j.issn.1673-9043.2024.08.12

-

文章历史

收稿日期: 2024-02-25

2. 天津中医药大学组分中药国家重点实验室, 天津 301617;

3. 天津中医药大学现代中药发现与制剂技术教育部工程研究中心, 天津 301617

2. State Key Laboratory of Component-Based Chinese Medicine, Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, Tianjin 301617, China;

3. Engineering Research Center of Modern Chinese Medicine Discovery and Preparation Technique, Ministry of Education, Tianjin 301617, China

经典名方在《中华人民共和国中医药法》中有明确的定义,指“目前仍广泛应用、疗效确切,具有明显特色与优势的古代中医典籍所记载的方剂”。在已公布的《古代经典名方目录》第一批(100首方剂)和第二批(217首方剂)经典名方中,其剂型均为传统的汤剂、散剂、丸剂等,其中以汤剂占比最高,而汤剂存在煎煮、携带不便、易发霉、质量不易控制等问题,限制了中药在临床中的应用。将现代化技术与古人的临床用药经验相结合,对经典名方进行二次开发,制备经典名方中药复方颗粒剂,不仅可保留其原有疗效,还具有剂量准确、安全性高、方便储存和携带等优点。为确保经典名方中药复方颗粒剂的质量稳定可控,使其更好地服务于临床,本文将对经典名方中药复方颗粒剂制备过程中涉及的浓缩工艺、干燥工艺、浸膏粉粉体学性质、辅料的选用以及制粒方法进行详细综述。

1 浓缩工艺经典名方以水煎液为主,浓缩是中药复方颗粒剂制备中必不可少的环节,其浓缩温度、浓缩时间等因素对中药有效成分的稳定性具有一定的影响。浓缩方法包括蒸发浓缩、膜浓缩、冷冻浓缩、新型浓缩工艺等。

1.1 蒸发浓缩蒸发浓缩是通过加热,经溶剂蒸发从而提高溶质浓度的浓缩方式,是中药药液最常用的浓缩手段。蒸发浓缩可分为夹套式浓缩、膜式蒸发浓缩和外循环蒸发浓缩。夹套式浓缩为常压浓缩,操作简单,对料液黏度要求范围较大,浓缩液比重可达到1.35~1.40[1],但其浓缩能耗大、效率低,且物料需长时间处于高温条件下,不利于药物的稳定性,不宜大规模使用。膜式蒸发浓缩具有蒸发速度快、料液受热温度低、生产效率高等优点,可用于大规模生产,其设备按工作原理可分为升膜式蒸发器、降膜式蒸发器、刮板式蒸发器和离心式薄膜蒸发器四类,但设备价格均较为昂贵[2]。外循环蒸发浓缩分为传统的单效或双效浓缩器、热泵双效浓缩器。与单效浓缩器相比,双效浓缩器在结构上增加了一效蒸发部件,所产生的二次蒸汽可再次作为热源继续使用,蒸汽速率高,传热面积大,更适合大规模生产,但其一效加热温度较高,不适宜热敏性药液的浓缩。热泵双效浓缩器是目前较为节能和先进的蒸发浓缩设备,其加热温度、蒸气温度均较低,且可根据需要制作不同比重的浸膏[1],适用范围较广。

浓缩是中药颗粒剂中重要的核心操作单元,为减少药物在浓缩过程中的损失,应根据中药药液的特性,选择合适的浓缩工艺,传统的双效或多效浓缩应用范围较为广泛,对于热敏性成分可选用热泵双效浓缩器,对于高黏度、热敏性成分可选用膜式蒸发浓缩。

1.2 膜浓缩与冷冻浓缩膜浓缩技术已逐步用于中药提取液的浓缩,该方法操作温度低、能耗低且成分损失少,尤其适用于热敏性成分的浓缩,但该技术存在膜污染问题[3],直接影响浓缩效率和浓缩倍数,限制了膜浓缩技术在中药提取液浓缩的应用。冷冻浓缩根据结晶方式可分为悬浮冷冻浓缩和渐进式冷冻浓缩,悬浮冷冻浓缩液的澄清度优于常压浓缩,且适用于易挥发或热敏性成分的浓缩,但该技术需进行反复多次浓缩,有效成分的含量可能会有所降低,渐进式冷冻浓缩效率较低,在中药提取液浓缩中鲜有报道[2]。冷冻浓缩由于设备类型少、投资大、维护费用高,在药厂中较少使用。

1.3 新型浓缩工艺近年来,中药浓缩技术取得了进一步的发展。蒸汽机械再压缩(MVR)是中药提取液的新型浓缩技术,通过重新利用蒸发系统自身产生的二次蒸汽的能量,为系统连续提供蒸汽,从而实现能量的持续循环[2]。MVR蒸发浓缩可根据所需条件,选择不同类型的蒸汽压缩机,禤耀明等通过比较传统双效浓缩工艺和MVR浓缩工艺,发现采用MVR蒸发器可大幅提高蒸发效率,缩短启动时间,其节约成本率高达83.35%[4]。MVR在中药浓缩中具有节约能源、热破坏性小、设备紧凑,占地面积小、系统安全性能高等优点,在中药浓缩中具有较好的应用前景。此外,高真空热泵双效浓缩改变了传统浓缩的冷凝方式,采用改进后的热泵双效技术,真空度更高,稳定性更强,能效果显著,特别适合含皂苷高、含糖高、强热敏性等成分的浓缩[2, 5]。

随着浓缩工艺和设备的不断更新改进,MVR蒸发器、高真空热泵双效浓缩等新技术的出现不仅提高了中药药液浓缩的效率和质量,也拓宽了中药的应用领域。但现阶段由于新设备较为昂贵,目前大多中药厂仍只有双效浓缩器或其他单一的浓缩设备,设备更新缓慢,中药浓缩装备的现代化与标准化问题还有待解决。

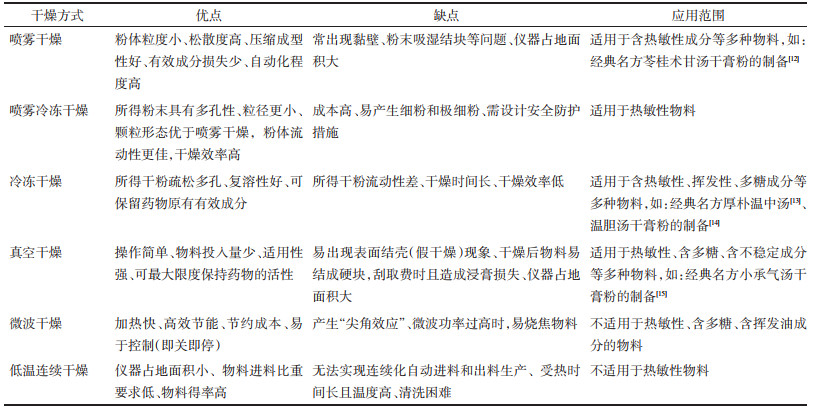

2 干燥工艺干燥是中药颗粒剂制备过程中关键的一环,干燥过程对浸膏粉的稳定性和质量有较大的影响[6-7]。近年来,对中药浸膏干燥方式的研究逐年递增,目前主要使用的干燥方式有喷雾干燥、喷雾冷冻干燥、冷冻干燥、真空干燥、微波干燥、低温连续干燥等,对6种干燥方式的优缺点及适用范围进行了比较,具体见表 1[6-15]。在中药浸膏的干燥过程中,真空干燥对物料的应用范围广、物料投入量少且可最大限度保持药物的活性,在空间允许的情况下是首选的干燥方式。其次,喷雾干燥可实现连续生产,所得浸膏粉体粒度小、松散度高,有效成分损失少,在药厂中也被广泛使用。冷冻干燥所得干膏粉复溶性好,适用于物质基准样品的制备,低温连续干燥无法实现生产连续化、自动化,更适用于实验室中生产工艺条件的摸索,喷雾冷冻干燥设备成本过高、微波干燥适用范围较小,在中药浸膏的干燥中较少使用。

中药浸膏粉是指中药材经提取、浓缩、干燥后得到的中间体,其吸湿性和流动性会影响制粒及制剂的稳定性和安全性,是较为关键的性质。

3.1 吸湿性在制粒过程中浸膏粉的状态对制粒会产生一定影响,但大多浸膏粉吸湿后易变软、结块甚至液化,对其贮存、制粒过程以及制剂的稳定性和安全性都产生了较大的影响[16-17]。一般情况下,当空气湿度 < 浸膏粉的临界相对湿度(CRH)时,浸膏粉几乎无吸湿现象;当空气湿度 > CRH时,浸膏粉吸湿较为明显甚至达到饱和。但中药浸膏粉含有大量易吸湿的成分,导致浸膏粉的CRH较低,在较低湿度条件下仍可以发生吸湿;浸膏粉中还含有大量的羟基、氨基等极性基团(如蛋白质、多糖),这些物质均有较强的吸湿性和与水结合的能力,进一步让浸膏粉的吸湿性增强[18-19]。通过选择合适的干燥方法、辅料以及对提取液进行特殊处理可以在一定程度改善浸膏粉强吸湿性带来的问题[20]。如魏莉等人研究发现小儿麻甘方采用不同干燥方式,得到的浸膏粉粉体性质有所差异。选择喷雾干燥时浸膏粉的吸湿性 > 减压干燥[21],此研究为解决浸膏粉具有较高的吸湿性提供了一定的缓解方法。孙道开等人发现将不同的辅料加入牛膝浸膏粉中,吸湿性也会有不同程度的变化。辅料为甘露醇时吸湿性最大,其次为乳糖、糊精,使用阿拉伯胶、交联聚维酮时吸湿性较小[22],故使用适宜的药用辅料可显著改善浸膏粉的吸湿性。

3.2 流动性中药复方经典名方浸膏粉的流动性因处方中含糖量高普遍较差,因而如何通过制剂技术改善此问题是值得探索的[23]。基本流动能、稳定性指数、流动速率指数均为粉体流动性的动力学表征[24]。3者均为粉体粒径和密度综合作用的结果,体现出粉体粒径越大,密度越大,则基本流动能越大,粉体黏附性越小[25]。目前,主要使用物理改性技术或化学改性技术改善粉体表面性质,进而改善中药浸膏粉的流动性[26]。物理改性技术使用分散、撞击等方式将改性剂包覆于粉体粒子表面[27],从而提高粉体流动性,该方法简便、操作性强,被广泛应用。余艳宏等人通过将1%的纳米SiO2对浸膏粉进行表面改性后流动性得到显著性提高[23]。化学改性技术通过粉体主体粒子与改性剂发生化学反应,使浸膏粉流动性得以改善,常用的化学改善剂有:共聚维酮、聚乙二醇、泊洛沙姆、丙烯酸树脂、硬脂酸等。此外,可根据浸膏粉的粉体性质,选择合适的助流剂或载体提高粉体的流动性。Baoguo Ma等研究发现不同疏水性的二氧化硅颗粒表现出不同程度的助流效果,1.0 wt的二氧化硅颗粒可较好改善石膏粉的流动性,使3D粉末打印的质量得以保证[28]。高建德等在板蓝根浸膏粉中分别加入微晶纤维素、滑石粉,结果表明滑石粉对休止角的影响较大,可更好地改善粉体流动性[29]。通过分析不同经典名方浸膏粉的粉体性质,选择适宜的技术或使用合适的辅料,改善粉体的流动性,对研发稳定可靠的经典名方颗粒剂制备工艺具有重要意义。

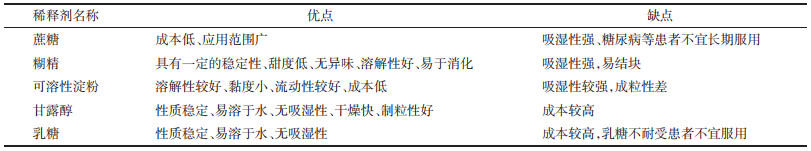

4 辅料的选用影响颗粒剂成型的因素众多,辅料的选用是制粒工艺中关键的因素,可直接影响颗粒的质量和稳定性。本文主要对中药颗粒剂中常用的稀释剂、润湿剂和黏合剂、崩解剂进行了分析。

4.1 稀释剂稀释剂又称“填充剂”,蔗糖、糊精、可溶性淀粉、甘露醇、乳糖是中药颗粒剂制备过程中常用的稀释剂,其优缺点见表 2[30-33]。在目前经典名方颗粒剂的研发过程中,研究者选用糊精作为制粒辅料的占比最大,其次是蔗糖、可溶性淀粉。不同的稀释剂也可搭配使用,在2020年《中国药典》一部收载的中药颗粒剂中,糊精和蔗糖二者搭配的使用频率最高,乳糖的使用率相对较低。根据浸膏粉的相对密度、浸膏的黏度等实际情况选择合适的稀释剂,降低辅料的用量,从而提高中药复方经典名方的制剂水平。

水和乙醇是常用的润湿剂和黏合剂。当物料的黏度适中时,用水作润湿剂和黏合剂即可制粒。当药物水溶性较好时,用水或浓度较小的乙醇润湿物料,其软材黏度大,易结块[34],需适量提高乙醇的浓度。伍国羽等使用乙醇作为白簕多糖颗粒剂的润湿剂,考察乙醇浓度范围为55%~95%,研究发现乙醇浓度过高时,会过度抑制多糖黏度,使颗粒黏附力降低,休止角增大,流动性降低[35],故应筛选最适宜的乙醇浓度,同时应关注润湿剂的加入量。在制粒过程中,若颗粒的粒度或硬度不达标,可加入适量的黏合剂,唐豫媛等在经典名方散偏汤颗粒剂的制备过程中加入质量分数为6.5%的羧甲基纤维素钠(CMC-Na)作黏合剂,有效改善了颗粒的硬度,提高了颗粒的成型性[36]。除CMC-Na外,聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、低取代羟丙基纤维素(L-HPC)、聚乙二醇(PEG)均是颗粒剂中常用的黏合剂。

4.3 崩解剂中药提取物具有一定的黏度,若黏度太高会影响药物的溶解,加入崩解剂可促进药物的释放。淀粉是传统的崩解剂,目前常用的崩解剂还有微晶纤维素、羧甲基淀粉钠(CMS)、L-HPC和CMS-Na等[37]。

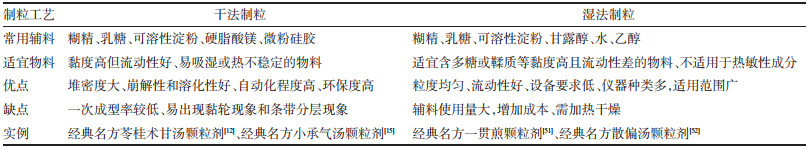

5 制粒工艺 5.1 干法制粒干法制粒法是将药物与辅料混合均匀后直接制粒的方法,常用重压法和滚压法[38]。

重压法是将均匀混合的原料和辅料一起投入制粒机中,制粒机先将其压成大片状,再将其经粉碎、过筛得到颗粒的一种制粒方法[39]。此法的效率偏低,受到粉体流动性影响较大,一般需要使用润滑剂。影响颗粒剂的质量的因素有重压压力、破碎速度以及制粒速度等,但目前重压法的应用研究较少。滚压法是将混合好的药物和辅料粉末在一定压力的滚筒压制成条状,再经过碾碎和筛分得到粒径适宜的颗粒的制粒方法[40]。滚压法又分为竖直送料辊压法、水平送料滚压法。滚压法比重压法具有更大的生产能力,更强的可操作性,且润滑剂的使用量较小,这些均使得滚压法成为常用的制粒方法。张伟等人采用干法制粒制备肝爽颗粒剂,以一次成型率为指标,正交试验考察仪器参数,得到质量合格的颗粒剂[41]。周俊等人采用干法制粒优化得到稳定可行的山参颗粒剂制备工艺,药辅比为浸膏粉:糊精:可溶性淀粉(6∶3∶1)[42]。干法制粒工艺操作简单,放大生产中出现偏差的概率较小,便于清洗,对含水敏性、热敏性成分的物料,干法制粒是首选的制粒工艺。

5.2 湿法制粒湿法制粒是指物料加入润湿剂或液态黏合剂,使粉末聚集在一起而制备颗粒的方法,为目前使用较为广泛的制粒方法,操作简单、设备要求低、质量易控均是湿法制粒的优势。

5.2.1 挤压制粒挤压制粒是在药物粉末中加入适当的黏合剂,制成轻握成团、轻压即散的软材后,强制挤压使其通过一定大小筛网的制粒方法。然而目前对于挤压制粒的研究较少,主要因为它具有一定的局限性,例如,当颗粒致密度大的时候可能会出现浆状物;颗粒较为松散且出现一些细粉;物料黏度大时会使得颗粒剂过于黏稠;不宜连续生产。

5.2.2 高速搅拌制粒高速搅拌制粒又称高效湿法制粒、高速搅拌制粒,是将药物粉末、辅料和黏合剂加入到容器内,经过高速旋转和切割,完成药物与辅料、黏合剂的混合并制成颗粒的方法。它可以同时完成混合和制粒两道工序,一步完成制粒。廖正根等人研究高速搅拌制粒参数对穿心莲混合物成粒的影响,为提高收率提高了研究基础[43]。李除夕等人采用高速搅拌制粒方法制备巴戟颗粒,用来填充胶囊,制备出性质良好的胶囊剂,提高了制剂的稳定性[44]。高速搅拌制粒时间较短,与其他湿法制粒相比辅料使用量少,适用于高黏度物料,但存在无法直接观察颗粒的成型情况。

5.2.3 流化床制粒流化床制粒又称一步制粒、沸腾制粒、流化喷雾制粒等,具有工艺简单、所得颗粒松散、粒度分布均匀、流动性和可压性好、生产效率高、便于实现自动化生产等优点,已广泛地应用于中药颗粒剂的制备中。影响流化床制粒的因素很多,包括黏合剂的种类和浓度、进风量和进风温度、雾化压力等。其中喷雾速度为关键参数,速度过大时塌床现象较为严重,过小会干扰其他因素。为提高制粒效率、避免浪费,进行流化床制粒前应了解物料的性质,选择适当的黏合剂浓度和喷雾速度。王丽娜等人对蒲公英提取物进行制粒时选择流化床一步制粒,发现影响颗粒剂中总黄酮含量的因素中,不同黏合剂的浓度影响最大[45]。韩凤军等人研究清热感冒颗粒中采用流化床制粒,优化得到最佳处方工艺,同时发现进风温度对颗粒剂的得率影响最大,其次为进风量,最后是进液速度[46]。流化床制粒应用范围广,适合湿敏性、热敏性等多种物料。

5.2.4 挤出滚圆制粒挤出滚圆制粒具有生产量大、制粒效率高、工艺稳定且质量可靠等优点,被广泛用于医药行业,在前段配置配料系统、输送系统和粉碎系统,后段添加干燥设备和筛分设备可形成一套完整的生产线。目前,挤出滚圆制粒机有多种型号,可根据物料的黏度、含水量、热敏性、软化点、塑性等性质选择不同性能的挤出滚圆制粒机,对于高黏度或热敏性物料,也已开发出相应的滚圆制粒机,突破了湿法制粒不适宜热敏性成分的局限性[47]。

综上,干法制粒、湿法制粒在中药颗粒剂的生产过程中被广泛使用,二者的比较见表 3[40-50]。干法制粒是湿敏性、热敏性药物的首选工艺,对于含多糖或鞣质等黏度高且流动性差的物料优选湿法制粒。在湿法制粒中,挤压制粒不能实现连续生产,更适用于制粒工艺的初期考察阶段,挤出滚圆制粒更多应用于微丸的制备,高速搅拌制粒适用于高黏度物料,在中药颗粒剂的制备应用较多。流化床制粒在操作工序简便、节省时间和颗粒质量等方面可体现出更明显的优势[48-49],被大多数药企广泛使用,但其也存在受多种因素影响、清洗过程困难等缺点。现阶段暂未出现适用于制备各种中药颗粒的工艺,如何使各种制粒方式的优势发挥到最大化,如何将更新的方法和技术融入到制粒工艺中,仍需进行更深入的研究。

中药颗粒剂是将传统中药饮片经过提取、浓缩、干燥、制粒等工艺而成的一种新剂型。与传统的汤剂相比,中药颗粒剂解决了易发生霉败变质和煎煮费时等不足,且在保持中药原有药效成分的同时,药效释放更稳定,更易被人体吸收,进一步提高药物的生物利用度[53]。此外,中药颗粒剂还具有方便、快捷、安全、卫生等特点[54],其服药操作的简便性使患者用药的依从性大幅度提高[55],中药颗粒剂在临床的使用频率也逐年递增[56]。

由于颗粒剂在临床实践和研究中的深入使用,需要对颗粒进行标准化,并进行更严格的药理学、毒理学和临床研究,以证明其与煎剂的等效性[57]。随着中药颗粒剂市场需求的不断扩大,中药颗粒剂存在的其他问题也需加以重视,如:制备工艺不完善、稳定性差异大、口感不佳、原材料质量无法保证、国家质量标准不统一、市场价格不统一等问题[58]。针对现有的一系列问题,研究人员应根据中药不同的理化性质选择合适的制备工艺,并对其进行工艺优化,选择最佳的工艺路线,此外,需探索更多的新型辅料,并不断完善中药颗粒剂的质量评价方法,使其质量标准更加统一[59],以保证中药颗粒剂用药的规范性和安全性。

7 结论与展望中药单味药往往含生物碱、氨基酸、有机酸、萜类、甾体、糖类等多种化合物[60],中药复方则更为复杂,它对疾病的治疗具有多组分、多靶标、多途径的特点,且在体内代谢过程复杂,药效物质基础研究难度大[61]。为保证中药药效的充分发挥,了解中药的成分和理化性质,选择合适的浓缩与干燥方法至关重要。中药浸膏粉作为中药颗粒剂的关键中间体,直接影响中药的用药稳定性和安全性,根据浸膏中间体的性质筛选辅料及药辅比例、选择合适的制粒方法、考察最优的制粒参数,可以提高颗粒剂的质量,得到可操作性强、经济实用性高、质量稳定可控的中药复方颗粒剂。经典名方中药复方颗粒剂的制备工艺流程图如开放科学(资源服务)标识码(OSID)中所示。

本文对浓缩工艺、干燥工艺、中间体的粉体学性质、辅料的选用和制粒工艺进行综述,根据中药的理化性质选择合适的浓缩工艺和干燥工艺,通过分析浸膏粉的粉体学性质,选择适宜的辅料和制粒工艺,使中药复方颗粒剂的制备得到进一步的优化,为经典名方中药复方制剂的研发提供参考。

| [1] |

吕少华, 于颖, 张利, 等. 中药蒸发浓缩设备的应用[J]. 广东化工, 2012, 39(5): 175-176, 182. |

| [2] |

李舒艺, 伍振峰, 岳鹏飞, 等. 中药提取液浓缩工艺和设备现状及问题分析[J]. 世界科学技术-中医药现代化, 2016, 18(10): 1782-1787. |

| [3] |

李金晶, 钱大玮, 刘红波, 等. 基于膜技术的中药浓缩研究进展[J]. 中南药学, 2022, 20(2): 388-393. |

| [4] |

禤耀明, 罗中良. 基于MVR技术的中药浓缩工艺设计及应用[J]. 内蒙古科技与经济, 2020(13): 85-86, 93. |

| [5] |

德众制药机械有限公司. 高真空热泵双效浓缩器[J]. 机电信息, 2018(8): 59. |

| [6] |

周永全, 李淞明, 詹常森. 胆宁片浸膏粉粉体学性质的综合评价体系[J]. 中成药, 2019, 41(7): 1675-1679. |

| [7] |

林志雄. 脉冲真空干燥在中药浸膏干燥中的应用[J]. 亚太传统医药, 2021, 17(12): 61-65. |

| [8] |

刘松雨, 黄勤挽, 吴纯洁, 等. 冷冻干燥技术在中药领域的研究进展[J]. 中草药, 2022, 53(3): 930-936. |

| [9] |

罗康福, 彭曙明, 刘金萍. 各种中药浸膏干燥技术综合对比与分析[J]. 机电信息, 2022(2): 39-42. |

| [10] |

万琴, 高欢, 齐娅汝, 等. 中药浸膏干燥技术及干燥机制的研究进展与发展趋势[J]. 中草药, 2023, 54(23): 7884-7894. |

| [11] |

范天慈, 窦志英, 李捷, 等. 不同干燥方式对中药成分影响的研究进展[J]. 中国现代中药, 2021, 23(11): 2017-2024. |

| [12] |

李双, 展月, 鄢必新, 等. 经典名方苓桂术甘汤颗粒剂的制备工艺研究[J]. 人参研究, 2023, 35(5): 26-29. |

| [13] |

冯健英, 陈雪婷, 徐文杰, 等. 不同干燥方法下厚朴温中汤物质基准关键质量属性的差异[J]. 中医康复, 2024, 1(6): 35-39. |

| [14] |

李明明. 经典名方温胆汤颗粒的制备及质量控制[D]. 郑州: 河南中医药大学, 2022.

|

| [15] |

朱文杰, 单家明, 杨元丰, 等. 经典名方小承气汤颗粒干法制备工艺及其质量标准研究[J]. 中国新药杂志, 2024, 33(6): 588-597. |

| [16] |

周永全, 李淞明, 詹常森. 中药浸膏粉吸湿性的评价方法[J]. 中成药, 2017, 39(5): 1091-1093. |

| [17] |

韩鹏军, 薛志峰, 张丽娜, 等. 3种中药颗粒剂的吸湿性及数学模型拟合[J]. 天津中医药大学学报, 2018, 37(4): 326-331. DOI:10.11656/j.issn.1673-9043.2018.04.16 |

| [18] |

金慧臻, 狄留庆, 汪晶, 等. 中药浸膏粉体吸湿及改性技术研究进展[J]. 中成药, 2011, 33(11): 1960-1964. |

| [19] |

HAN P J, XUE Z F, ZHANG L N, et al. Moisture sorption and diffusion determination of Chinese herbal granules: Moisture-resistant effects of fluidized bed granulation with dextrin[J]. Chinese Herbal Medicines, 2018, 10(3): 290-297. |

| [20] |

朱诗竟. 中药浸膏粉体吸湿性及其表面改性技术的应用研究[D]. 南京: 南京中医药大学, 2014.

|

| [21] |

魏莉, 林洁. 粉末包衣法改善小儿麻甘方口感与吸湿性的研究[J]. 中成药, 2008, 30(8): 1135-1139. |

| [22] |

孙道开, 范益芹. 添加不同辅料牛膝浸膏粉体表面特征与吸湿性的相关性[J]. 中成药, 2018, 40(2): 326-330. |

| [23] |

余艳宏, 陆文亮, 李佳佳, 等. 粉体表面改性技术改善中药浸膏粉流动性的研究[J]. 中国中药杂志, 2014, 39(23): 4590-4595. |

| [24] |

李淞明, 周永全, 王玲, 等. 中药浸膏粉物理性质及其表征方法的研究进展[J]. 中成药, 2015, 37(11): 2491-2494. |

| [25] |

罗聪, 陆海峰, 郭晓镭, 等. 粉体流动性的静力学及动力学表征研究[J]. 化工新型材料, 2020, 48(10): 186-191. |

| [26] |

刘苑琳, 张凤兵, 柳志杰, 等. 改善易吸湿粉体流动性的研究进展[J]. 食品工业, 2020, 41(5): 258-260. |

| [27] |

曾荣贵, 蒋且英, 廖正根, 等. 表面包覆改性技术改善中药浸膏粉体流动性及吸湿性研究[J]. 中国中药杂志, 2016, 41(12): 2245-2249. |

| [28] |

MA B G, JIANG Q, HUANG J, et al. Effect of different silica particles on flowability of gypsum powder for 3D powder printing[J]. Construction and Building Materials, 2019, 217: 394-402. |

| [29] |

高建德, 刘雄, 余琰, 等. 基于不同干燥方式板蓝根浸提物粉体性质对比研究[J]. 中药材, 2014, 37(3): 512-514. |

| [30] |

孙立霞, 申向荣, 赵晓霞, 等. 中药口服制剂中辅料应用的常见问题[J]. 中成药, 2021, 43(11): 3129-3132. |

| [31] |

应力健, 陈宁姿, 樊丽, 等. 养血清脑颗粒成型工艺研究[J]. 中药材, 2022, 45(10): 2457-2459. |

| [32] |

胡健力, 吕岩, 张爱娇. 紫花地丁颗粒剂制备工艺的研究[J]. 山东化工, 2021, 50(21): 24-26, 29. |

| [33] |

邓承美, 魏锐. 对无糖型当归颗粒成型工艺的研究[J]. 当代医药论丛, 2015, 13(7): 48-49. |

| [34] |

李驭帅, 刘松枝, 林耀新, 等. 治疗2型糖尿病的黄连解毒汤制剂改良及药效学评价[J]. 中国药剂学杂志(网络版), 2022, 20(1): 14-32. |

| [35] |

伍国羽, 林榆子, 潘育方. 白簕多糖颗粒剂的制备工艺研究[J]. 广东药科大学学报, 2024, 40(1): 14-21. |

| [36] |

唐豫媛, 高瑜萌, 邢文青, 等. 经典名方散偏汤颗粒剂的制备工艺研究[J]. 中兽医医药杂志, 2021, 40(6): 19-22. |

| [37] |

王丽. 中药颗粒剂制备工艺研究进展[J]. 内蒙古中医药, 2018, 37(5): 103-105. |

| [38] |

张青铃, 罗友华, 许光辉, 等. 干法制粒工艺在中药口服固体制剂制备中的应用[J]. 中国现代中药, 2020, 22(5): 827-834. |

| [39] |

侯有明, 吴仕清, 耿炤, 等. 重压法干法制粒工艺及设备应用研究[J]. 机电信息, 2012(17): 6-9. |

| [40] |

贾晓伟, 吴丹丹, 单长智, 等. 干法制粒技术在中药制剂中的应用探究[J]. 中国设备工程, 2021(10): 197-198. |

| [41] |

张伟, 逯文俊, 王巧灵, 等. 干法制粒技术在肝爽颗粒制备中的应用[J]. 现代中医药, 2020, 40(3): 21-23. |

| [42] |

周俊, 何云华, 石红霞, 等. 山参颗粒干法制粒工艺研究[J]. 中国药业, 2020, 29(19): 43-45. |

| [43] |

廖正根, 明良山, 罗云, 等. 高速搅拌制粒过程参数对穿心莲提取物混合粉体成粒性的影响[J]. 中国药学杂志, 2014, 49(7): 572-577. |

| [44] |

吕志阳, 李除夕, 刘萌. 高速搅拌制粒用于巴戟口服液剂型改进的初步研究[J]. 现代中药研究与实践, 2011, 25(5): 53-56. |

| [45] |

王丽娜, 李静, 王丹, 等. 蒲公英根提取物流化制粒的工艺研究[J]. 吉林医药学院学报, 2021, 42(1): 17-19. |

| [46] |

韩凤军, 刘长龙. 清热感冒颗粒流化床制粒的最佳工艺探索[J]. 智慧健康, 2018, 4(29): 93-94. |

| [47] |

文中华. 挤出滚圆工艺及其设备选型要素探析[J]. 机电信息, 2018(17): 1-7, 52. |

| [48] |

辛锦秀, 岳志恒, 曾文亮, 等. 一步制粒技术的现代研究进展[J]. 当代化工, 2023, 52(1): 227-230. |

| [49] |

钱俊, 刘佳妮, 彭晓莉, 等. 康眠颗粒三种制粒工艺的比较[J]. 化工设计通讯, 2021, 47(7): 57-58. |

| [50] |

宋开蓉, 刘雄, 高建德, 等. 中药颗粒剂研究现状及展望[J]. 甘肃中医药大学学报, 2017, 34(3): 79-82. |

| [51] |

李莹莹, 张维方, 雷敬卫, 等. 经典名方一贯煎颗粒剂的红外指纹图谱及多元统计分析[J]. 时珍国医国药, 2023, 34(7): 1634-1638. |

| [52] |

刘佳瑶. 经典名方散偏汤颗粒的制备工艺研究[D]. 十堰: 湖北医药学院, 2023.

|

| [53] |

孟小路, 常伟, 郭会蕊, 等. 中药颗粒剂制粒工艺现状和展望[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊), 2016(3): 243. |

| [54] |

王洪芳, 余群, 欧阳锦平. 中药颗粒治疗先兆流产临床观察[J]. 中国中医药现代远程教育, 2022, 20(21): 97-99. |

| [55] |

蔡璐倩. 心血管内科应用中药饮片与中药颗粒的用药依从性比较[J]. 中医药管理杂志, 2023, 31(18): 108-110. |

| [56] |

廖飞, 张利君. 2018-2021年我院中药颗粒制剂应用现状分析[J]. 中医药管理杂志, 2022, 30(11): 138-140. |

| [57] |

LUO H, LI Q, FLOWER A, et al. Comparison of effectiveness and safety between granules and decoction of Chinese herbal medicine: A systematic review of randomized clinical trials[J]. Journal of Ethnopharmacology, 2012, 140(3): 555-567. |

| [58] |

范高福, 刘修树, 梁延波. 中药颗粒中微量金属粉不溶物产生原因及对策研究[J]. 中国中医药信息杂志, 2017, 24(2): 15-16. |

| [59] |

黄健. PDCA管理模式在改进中药颗粒剂调剂质量中的效果[J]. 中医药管理杂志, 2021, 29(24): 83-84. |

| [60] |

张志轩, 崔树婷, 朱中博, 等. 中药有效部位提取技术与筛选方法应用研究进展[J]. 中国中医药信息杂志, 2021, 28(5): 132-136. |

| [61] |

傅春燕, 刘永辉, 曾立, 等. 中药(复方)药代动力学研究进展[J]. 邵阳学院学报(自然科学版), 2021, 18(5): 101-108. |

2024, Vol. 43

2024, Vol. 43