文章信息

- 郑娜, 丁晶, 李孟汉, 杜元灏, 许迎春, 吴江莹, 吴潇哲, 郭睿婧, 田珍, 何润东, 黄迪, 李培雯, 刘婉玉

- ZHENG Na, DING Jing, LI Menghan, DU Yuanhao, XU Yingchun, WU Jiangying, WU Xiaozhe, GUO Ruijing, TIAN Zhen, HE Rundong, HUANG Di, LI Peiwen, LIU Wanyu

- 针刺联合动脉取栓术治疗急性脑梗死的临床观察

- Clinical observation of acupuncture combined with arterial thrombectomy in the treatment of acute cerebral infarction

- 天津中医药大学学报, 2025, 44(1): 15-20

- Journal of Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, 2025, 44(1): 15-20

- http://dx.doi.org/10.11656/j.issn.1673-9043.2025.01.04

-

文章历史

收稿日期: 2024-09-29

2. 天津中医药大学第一附属医院针灸临床部, 天津 300381

2. Department of Acupuncture and Moxibustion, First Teaching Hospital of Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, Tianjin 300381, China

急性脑梗死是全世界范围内导致患者出现残疾或死亡的主要原因。动脉取栓术是治疗急性脑梗死的重要选择,临床主张在脑缺血再灌注损伤的超早期应用中西医联合方法进行干预,疗效确切[1]。针灸治疗急性脑梗死是一种安全可靠的方法,在改善患者运动、感觉、言语、吞咽等功能方面具有独特优势[2-3]。针刺的介入时机是影响脑梗死患者残障程度及神经功能恢复程度的独立危险因素,越早介入针刺治疗,疗效越佳[4]。研究严格按照临床试验的随机对照原则进行方案设计,于国家临床试验中心(http://www.chictr.org.cn)完成了临床试验注册,注册号:ChiCTR2100051971。研究已经通过伦理审查,审批号:(津环)伦审第(2023-118)。研究采用全数据分析集进行统计分析,制定了规范的临床研究方案开展临床观察,报道如下。

1 资料与方法 1.1 一般资料选择2023年1—8月于天津市环湖医院就诊的住院患者,在医院内张贴招募启事以招募受试者。采用IBM SPSS Stastic Version 26.0产生的随机数字进行分组,分为试验组与对照组。试验组40例,其中男26例,女14例,年龄39~80岁;对照组40例,其中男27例,女13例,年龄35~80岁。两组患者性别构成比、年龄、患病侧(左/右)及既往高血压病、糖尿病、冠状动脉粥样硬化性心脏病(简称冠心病)、心房纤颤、脑卒中史与吸烟史、饮酒史比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

治疗前,两组患者的改良Rankin评分量表(mRS)评分、mRS评分为0~2分的比例、美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分、Fugl-Meyer运动功能评分量表(FMA)评分、日常生活能力[Barthel指数(BI)评分]比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准参考《中国脑血管病防治指南》中急性脑梗死的诊断标准[5]。经头颅电子计算机断层扫描(CT)和/或头颅磁共振成像(MRI)确诊为急性脑梗死。

1.3 纳入标准 1.3.1 基本纳入标准1)年龄≥18岁且≤80岁。2)症状符合急性缺血性卒中(发病时间在6~24 h)。3)Alberta卒中项目早期CT评分(ASPECTS评分)≥6分。NIHSS评分≥6分。本次发病前mRS评分为0~1分。4)预计生存期6个月以上。5)患者或代理人知情同意且能够完成随访。

1.3.2 影像学纳入标准经CT或MRI证实,由前循环大血管闭塞导致的急性缺血性卒中,包括颈内动脉颅内段和颅外段、M1段及M2段。

1.4 排除标准 1.4.1 基本排除标准1)本次发病前mRS评分≥2分。2)有对比剂过敏史或明确的对比剂禁忌症。3)90 d内有严重的头部外伤,遗留神经系统功能障碍。4)症状快速缓解至NIHSS<6分。5)存在混淆病情判断的神经或精神类疾病。6)存在阻碍卒中诊断和神经功能判断的癫痫。7)血糖 < 2.78 mmol/L或 > 22.20 mmol/L。8)肾功能衰竭,肌酐 > 264 μmol/L。9)有出血倾向,凝血因子缺乏,抗凝治疗国际标准化比值(INR) > 3.0或活化部分凝血活酶时间(APTT) > 正常值3倍。10)血小板计数 < 50 000/μL。11)血压难以控制,收缩压 > 185 mmHg(1 mmHg≈0.133 kPa,下同),舒张压 > 110 mmHg。12)女性妊娠或哺乳。13)患有细菌性栓塞或感染性心内膜炎。14)不能配合针灸治疗。

1.4.2 影像学排除标准1)出血性卒中或大面积缺血性卒中[后者定义为梗死核心体积超过1/3大脑中动脉(MCA)供血区]。2)颈动脉夹层。3)影响手术路径的严重的颈动脉迂曲。4)怀疑血管炎。5)怀疑主动脉夹层。6)闭塞血管有以往的支架植入,影响取栓支架放置。7)梗死在双侧前循环,如双侧颈动脉供血区。8)明显的占位效应。9)颅内肿瘤。

1.5 剔除、脱落和中止标准1)剔除试验过程中未能按照研究对受试者的要求参与试验者。2)纳入后发现不符合纳入标准者。3)未完成试验而中途退出者。4)未按规定方案治疗,或合并使用其他疗法或药物而无法判定疗效者。

1.6 治疗方法 1.6.1 样本量估算本研究共分为两组,分别为试验组和对照组。根据前期小样本临床研究结果,采用G·Power软件,预期对照组mRS评分为(2.75±0.99)分,试验组mRS评分为(2.00±0.92)分。采用优效性检验,假设双侧α=0.05,1-β=0.9,计算得到每组样本量为36例,考虑有10%的随访脱失率,计算总样本量应为80例,按1∶1的比例进行分配,各组应不少于40例。故研究的总样本量最终确定为80例,每组40例。

1.6.2 分组及治疗方法 1.6.2.1 试验组1)针刺治疗。由具有中医执业医师资格且工作年限5年以上的针灸医生进行针刺。选穴:百会(GV20)、风池(GB20)、内关(PC6)、曲池(PC6)、三阴交(SP6)、足三里(ST36)、太冲(LR3)。令患者取仰卧位,进行常规消毒后,选取0.25 mm×40 mm毫针。内关、三阴交采用泻法,其他穴位采用平补平泻法。留针30 min,每日1次,治疗14 d为1个疗程。中风病根据脑损伤的不同部位及原发病灶,针对不同的并发症、合并症进行相应的配穴治疗。需要在动脉取栓术完成的12 h内进行第1次针刺治疗。

2)动脉取栓术。患者于急诊就诊后,应当接受符合临床指南推荐的最佳神经内科治疗方案,包括超急性期的生命体征和神经功能缺损评估、气道保护和呼吸支持、循环及血压监测、实验室及影像学检查以及静脉溶栓,急性期病因分析评估、抗栓治疗及危险因素控制等。研究应当在患者或合法代理人知情同意的情况下进行筛选,满足纳入标准后进行随机分组,否则给予排除并记录原因。两组患者皆在最佳内科治疗方案的基础上接受动脉取栓术治疗。对于不符合静脉溶栓治疗标准或时间窗外的受试者,药物治疗方案参考2019年美国心脏病协会/美国卒中协会急性缺血性卒中早期管理指南[6]和《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[7]。

① 麻醉方式:本研究推荐使用局部麻醉或局部麻醉镇静,特殊情况可以使用全身麻醉。②动脉取栓术操作流程:术前及术中不推荐使用双联抗血小板凝聚和全身肝素化治疗,动脉穿刺选择股动脉。为尽可能地获取有利于动脉取栓术的全面信息,需要进行主动脉弓造影。当责任血管治疗完成后再进行全面血管造影。

根据患者病变特征和研究者判断可以选择以下治疗方法:推荐首选支架取栓或抽吸取栓,若未成功再通可以替换取栓器械、球囊成形术或支架置入术等进行补救。需要进行补救治疗的情况规定为(包括但不限于,有研究者根据术中情况进行决策):同一个取栓器(支架或抽吸导管)进行3次取栓操作仍未成功再通;靶血管成功再通后再次出现闭塞;靶血管夹层或狭窄程度≥70%,且合并任何程度的前向血流障碍;管腔/支架内新发血栓形成导致扩展脑梗死溶栓血流分级(eTICI)评级下降[6, 8-9]。

以上操作均使用国家药品监督管理局批准的器械,且应当按照批准预期用途及操作说明使用。

3)一般处理。吸氧、心电监测及心脏病变处理、体温控制、血糖管理、血压管理、营养支持、抗血小板、抗凝及神经脑保护等多种药物治疗。

1.6.2.2 对照组动脉取栓术及一般处理同试验组,不进行针刺治疗。

两组患者出院后均接受相同的常规治疗(包括西医脑梗死二级预防、抗血小板、调控血脂、控制血压、控制血糖、康复训练)。

1.7 疗效观察治疗前和发病90 d时测评mRS评分及mRS评分为0~2、0~3分的分布情况;治疗前和发病14 d时测评NIHSS评分、BI评分、FMA评分。

1)发病第90天mRS评分[10]。mRS是一种序数分层量表,是用来衡量患者脑卒中后功能的恢复情况。结果为0~5分,评分越高,表明残疾严重程度越高。“死亡”评分为6分。0分表示完全没有症状。1分表示尽管有症状,但未见明显残障,能够完成所有经常从事的职责和活动。2分表示轻度残障,不能完成所有以前能够从事的活动,但可以处理个人事务且不需要帮助。3为表示中度残障,需要一些协助,但行走不需要协助。mRS评分根据随机化分组和实际治疗情况由未知的独立评审员完成。评估由接受过培训的专业人员进行标准化电话随访,所有随访电话均需要形成随访报告。

2)发病第90天mRS评分为0~2、0~3分比例。

3)发病第14天NIHSS评分[11-12]。对患者进行神经功能评价,详细记录各项分值。NIHSS分为11个条目,共15项,总分为42分。检查患者的意识水平、凝视、视野、面瘫、上肢运动、下肢运动、共济失调、感觉、语言、构音障碍、忽视症,根据严重程度分别赋值0、1、2、3、4、9分,计算NIHSS评分。

4)发病第14天BI评分[13-14]。该量表于1965年由Mahoney和Bathel首次发表,是用来评估日常生活活动能力较为常用的方法之一,包括进食、洗澡、穿衣、修饰、控制大便、控制小便、如厕、床椅转移、平地行走、上下楼梯10个项目。其中洗澡、修饰分为2个等级(0、5分);进食、穿衣、控制大便、控制小便、如厕、上下楼梯分为3个等级(0、5、10分);床椅转移、平地行走分为4个等级(0、5、10、15分),满分为100分。得分≥60分表示轻度功能障碍,能够独立完成部分日常活动,需要一定帮助;41~59分表示中度功能障碍,需要极大的帮助才能完成日常生活活动;≤40分表示重度功能障碍,多数日常生活活动不能完成或需要他人照料。

5)发病第14天FMA评分[15]。此量表为运动功能障碍评估方法,涵盖运动、感觉、平衡、关节活动度和疼痛5个领域内容,共包含113个评估项目,满分为226分。

1.8 统计学分析计量资料采用Shapiro-Wilk检验法进行正态性检验,正态分布的数据采用均数±标准差(x±s)表示,组间比较采用独立样本t检验;非正态分布的数据采用中位数(上四分位数,下四分位数)[M(Q25,Q75)]表示,组间比较采用Mann-Whitney U检验。计数资料以百分率(%)表示,组间比较采用卡方检验。所有数据均采用双侧检验,P < 0.05为差异有统计学意义。

2 结果 2.1 一般资料治疗前两组患者各项基线资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表 1。

研究共纳入80例患者,其中试验组有两名患者分别进行了3次和7次针刺治疗,依从性为95%。对照组患者均按照研究计划进行治疗,依从性为100%。

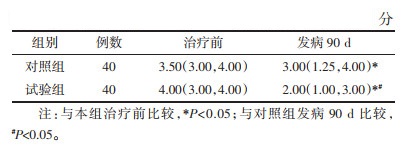

2.3 疗效分析 2.3.1 mRS评分发病90 d时,两组患者mRS评分均较治疗前降低,且试验组患者mRS评分低于对照组,差异有统计学意义(P < 0.05)。见表 2。

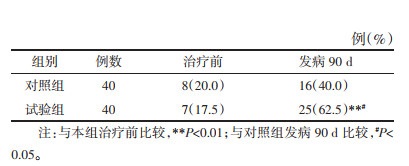

将发病90 d时mRS评分为0~3分定义为预后较好。发病90 d时,试验组mRS评分为0~3分的比例高于治疗前,差异有统计学意义(P<0.01);对照组mRS评分为0~3分的比例与治疗前比较,差异无统计学意义(P>0.05)。发病90 d时,试验组mRS评分为0~3分的比例与对照组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表 3。

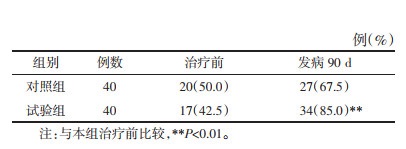

将发病90 d时mRS评分为0~2分定义为预后良好。发病90 d时,试验组mRS评分为0~2分的比例高于治疗前,差异有统计学意义(P<0.01);对照组mRS评分为0~2分的比例与治疗前比较,差异无统计学意义(P>0.05)。发病90 d时,试验组mRS评分为0~2分的比例高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表 4。

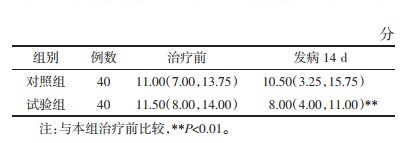

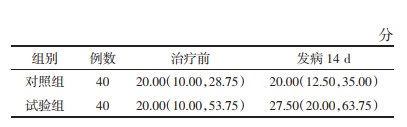

发病14 d时,试验组患者NIHSS评分较治疗前降低,差异有统计学意义(P<0.01);对照组NIHSS评分与治疗前比较,差异无统计学意义(P>0.05)。发病14 d时,试验组患者NIHSS评分与对照组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表 5。

发病14 d时,两组患者BI评分分别与本组治疗前比较,差异无统计学意义(P>0.05)。发病14 d时,试验组患者BI评分与对照组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表 6。

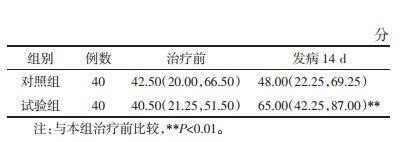

发病14 d时,试验组患者FMA评分较治疗前升高,差异有统计学意义(P<0.01);对照组FMA评分与治疗前比较,差异无统计学意义(P>0.05)。发病14 d时,试验组患者FMA评分与对照组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表 7。

在中医领域,脑梗死因其发病急骤、病情变化迅速、与风之善行数变特点相似,故名“中风”[16]。临床上该病的治疗方案较多,包括药物治疗、手术治疗、物理治疗等。其中快速识别并尽早干预是脑梗死急性期的治疗重点,对其处理应当强调早期诊断、早期治疗、早期康复、早期预防再发。因此,探讨脑梗死急性期的治疗手段对临床治疗具有重要意义。在脑梗死早期,为改善患者预后,治疗重点在于缓解缺血半暗带血供与缩小缺血范围(即梗死核心)。在治疗过程中,重点在于血管再通,从而能够保证有效的脑组织再灌注。当下应用于血管再通领域的动脉取栓术,在脑梗死急性期的治疗中发挥重要作用。动脉取栓术是脑梗死急性期患者的重要选择。临床主张在脑缺血再灌注损伤超早期应用中西医联合方法进行干预,疗效确切[1]。

随着临床实践的不断深入,针刺治疗已经广泛应用于中风病治疗的各个阶段。研究选取百会、风池、内关、曲池、三阴交、足三里、太冲进行针刺。其中百会首见于《针灸甲乙经》,其归属于督脉,别名“三阳五会”,为手三阳、足三阳、督脉之会。此穴位位于督脉,也位于巅顶,是治疗脑病的主要腧穴,现代常用于治疗高血压病、眩晕、中风等。风池早有记载为“风为阳邪,其性轻扬,头顶之上,唯风可到,风池穴在颞颥后发际线者中,足少阳、阳维之会,主中风偏枯,少阳头痛,乃风邪蓄积之所,故名风池”,风池为足少阳与阳维之会。内关出自《灵枢·经脉》,属手厥阴心包经,系络穴,八脉交会穴之一,通阴维脉。内关穴可以疏通经络,治疗心包经及前臂诸疾,心主血脉,又主神明,凡邪犯心包影响心神所致诸病皆可选取此穴。曲池出自《灵枢·本输》,属于手阳明大肠经,为合穴,《针灸大成》有“半身不遂,阳陵远达于曲池”的相关记载。三阴交出自《针灸甲乙经》,属足太阴脾经,为足太阴、厥阴、少阴交会之处。太冲出自《灵枢·本输》,属足厥阴肝经,系输、原穴。上述诸穴合用以期发挥疏通经络、调畅气机、活血化瘀之用。

针刺治疗急性脑梗死疗效显著且安全可靠。较早的针刺干预可能对1年随访期间的运动功能障碍与生活能力有着更好的远期疗效。此外,2 d内开始针刺可能是90 d早期康复的最佳治疗时点[17]。针刺在提高脑梗死患者神经功能恢复疗效同时,对患者的不良反应发生率及出血性转化率未见明显差异[18]。针刺能够抑制脑缺血再灌注所引起的炎性反应,促进神经与血管再生,同时还具有抗氧化应激、抑制细胞凋亡、阻滞钙超载、抑制脑水肿形成等多项作用,对于防治脑缺血再灌注损伤具有确切疗效[1]。研究通过观察试验组与对照组患者在发病90 d时的mRS评分及其分布情况以及发病14 d时的NIHSS评分、BI评分、FMA评分,以评价针刺联合动脉取栓术治疗对急性脑梗死患者生活质量、神经功能恢复、日常生活能力情况的影响,发现针刺联合动脉取栓术能够改善急性期脑梗死患者的近期及远期预后,包括神经功能恢复、运动功能提高、生存质量改善等方面,从而减轻患者家庭及社会负担。

| [1] |

黄文国, 颜冬润, 张敏. 中药汤剂联合支架取栓术在急性脑梗死治疗中的临床应用[J]. 内蒙古中医药, 2017, 36(8): 92. DOI:10.3969/j.issn.1006-0979.2017.08.092 |

| [2] |

柴晓萍, 朱小云, 龚杰. 针药并用对急性缺血性卒中患者神经功能和血液流变学影响[J]. 上海针灸杂志, 2023, 42(2): 111-115. |

| [3] |

何嘉慧, 张春霞, 黄志高, 等. 醒脑开窍针刺法治疗急性期脑梗死的临床研究[J]. 中国中医急症, 2018, 27(12): 2107-2109,2114. DOI:10.3969/j.issn.1004-745X.2018.12.012 |

| [4] |

李瑞雨, 王瑞先, 肖凌勇, 等. 针刺介入时机对脑梗死肢体功能障碍的影响: 多中心前瞻性队列研究[J]. 中国针灸, 2021, 41(3): 257-262. |

| [5] |

中国脑血管病防治指南编写委员会. 中国脑血管病防治指南: 试行版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2007.

|

| [6] |

WARNER J J, HARRINGTON R A, SACCO R L, et al. Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: 2019 update to the 2018 guidelines for the early management of acute ischemic stroke[J]. Stroke, 2019, 50(12): 3331-3332. DOI:10.1161/STROKEAHA.119.027708 |

| [7] |

中华医学会神经病学分会, 中华医学会神经病学分会脑血管病学组. 中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018[J]. 中华神经科杂志, 2018, 51(9): 666-682. DOI:10.3760/cma.j.issn.1006-7876.2018.09.004 |

| [8] |

GOYAL M, DEMCHUK A M, MENON B K, et al. Randomized assessment of rapid endovascular treatment of ischemic stroke[J]. New England Journal of Medicine, 2015, 372(11): 1019-1030. DOI:10.1056/NEJMoa1414905 |

| [9] |

CAMPBELL B C V, MITCHELL P J, KLEINIG T J, et al. Endovascular therapy for ischemic stroke with perfusion-imaging selection[J]. New England Journal of Medicine, 2015, 372(11): 1009-1018. DOI:10.1056/NEJMoa1414792 |

| [10] |

张磊, 刘建民. 改良Rankin量表[J]. 中华神经外科杂志, 2012, 28(5): 512. |

| [11] |

KWAH L K, DIONG J. National institutes of health stroke scale(NIHSS)[J]. Journal of Physiotherapy, 2014, 60(1): 61. DOI:10.1016/j.jphys.2013.12.012 |

| [12] |

张磊, 刘建民. 美国国立卫生研究院卒中量表[J]. 中华神经外科杂志, 2014, 30(1): 79. |

| [13] |

QUINN T J, LANGHORNE P, STOTT D J. Barthel index for stroke trials: development, properties, and application[J]. Stroke, 2011, 42(4): 1146-1151. DOI:10.1161/STROKEAHA.110.598540 |

| [14] |

SULTER G, STEEN C, DE KEYSER J. Use of the Barthel index and modified Rankin scale in acute stroke trials[J]. Stroke, 1999, 30(8): 1538-1541. DOI:10.1161/01.STR.30.8.1538 |

| [15] |

DEMEURISSE G, DEMOL O, ROBAYE E. Motor evaluation in vascular hemiplegia[J]. European Neurology, 1980, 19(6): 382-389. DOI:10.1159/000115178 |

| [16] |

王启才. 针灸治疗学[M]. 2版. 北京: 中国中医药出版社, 2007: 66.

|

| [17] |

XU J, PEI J, FU Q H, et al. Earlier acupuncture enhancing long-term effects on motor dysfunction in acute ischemic stroke: retrospective cohort study[J]. The American Journal of Chinese Medicine, 2020, 48(8): 1787-1802. |

| [18] |

张智慧, 张新昌, 倪光夏. 针刺联合溶栓治疗急性脑梗死的疗效及安全性的Meta分析[J]. 针刺研究, 2021, 46(5): 431-438,444. |

2025, Vol. 44

2025, Vol. 44