文章信息

- 袁馨如, 郭扬, 吕笑颜, 郭义, 赵雪, 李丹, 陈泽林, 邱继文, 陈波

- YUAN Xinru, GUO Yang, LYU Xiaoyan, GUO Yi, ZHAO Xue, LI Dan, CHEN Zelin, QIU Jiwen, CHEN Bo

- 技术标准适用性评价方法及中医领域应用分析

- Analysis of applicability evaluation methods for technical standards and their Application in traditional Chinese Medicine field

- 天津中医药大学学报, 2025, 44(3): 249-256

- Journal of Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, 2025, 44(3): 249-256

- http://dx.doi.org/10.11656/j.issn.1673-9043.2025.03.09

-

文章历史

收稿日期: 2024-11-16

2. 天津中医药大学针灸推拿学院, 天津 301617;

3. 国家中医针灸临床研究中心, 天津 300193;

4. 天津市现代中医理论创新转化重点实验室, 天津 301617;

5. 天津中医药大学医学技术学院, 天津 301617

2. School of Acupuncture Moxibustion and Tuina, Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, Tianjin 301617, China;

3. National Clinical Research Center for Chinese Medicine Acupuncture and Moxibustion, Tianjin 300193, China;

4. Tianjin Key Laboratory of Modern Chinese Medicine Theory of Innovation and Application, Tianjin 301617, China;

5. Department of Rehabilitation Medicine, Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, Tianjin 301617, China

技术标准是确保技术领域质量的关键,是基于科学、技术和经验的综合成果,对于促进技术的进步、规范行业秩序、保护民族产业发展具有重要作用。在中医药领域,技术标准不仅规范了中医技术服务行为,提升了中医临床疗效评价水平,更是推动中医现代化和国际化的坚实基础。

然而,标准的制定仅是第一步,标准的适用性需要通过评价来验证。标准适用性评价是衡量标准在特定条件下适合于规定用途的能力的有效手段[1],其重要性体现在能够反馈标准在实践过程中的表现并指导其修订和完善。这对于提升标准质量,确保标准内外部环境契合十分重要,进而推动标准的广泛应用,创造更多的经济效益和社会效益。在中医领域适用性评价显得尤为关键,通过有效的适用性评价,中医标准得以不断优化从而更好地服务于公众健康,但其独特的理论体系和个体化的诊疗方式给标准评价带来了挑战。

尽管标准适用性评价的重要性得到了广泛认同,但在实际操作层面,评价方法及其工具的选择仍然是一个待解决的问题。目前,技术标准适用性评价存在哪些的方法和工具,以及这些方法和工具在中医领域的实际应用情况尚未得到充分明确,需要我们对此深入研究和探讨。

文章旨在分析现有的技术标准适用性评价方法,探究它们在中医领域的应用现状,并识别技术标准适用性评价面临的问题与挑战。通过探讨如何优化和提升适用性评价方法,深化其在中医领域的应用,期待能够为中医领域的技术标准适用性评价提供新的思路和方向,为中医药标准化建设提供有益的参考。

1 技术标准适用性评价方法分析 1.1 文献筛选及结果 1.1.1 文献检索系统检索PubMed、Embase、web of science、中国知网(CNKI)、万方数据知识服务平台(WangFang Data)和维普中文期刊服务平台(VIP)数据库,收集技术标准适用性评价方法相关文献。检索字段为主题,中文检索词包括:适用性、临床适用性、评价、评价体系、评价指标等;英文检索词包括:clinical adaptation*、applicabilit*、evaluation、assessment等。学科范围限制为医药卫生科技领域,检索时限均从建库至2024年3月5日,并手动检索纳入文献的参考文献及其他灰色文献。

1.1.2 纳入与排除标准纳入标准:技术标准适用性评价研究相关的中、英文文献,研究类型包括:1)评价对象为技术标准。2)涉及适用性评价指标体系的开发,适用性评价工具构建或适用性评价影响因素的原始研究。3)综述及系统评价。排除标准:1)文献类型为会议、摘要、非研究性信件、社论、新闻以及不可获取全文的研究。2)重复发表或数据资料不完整的研究。

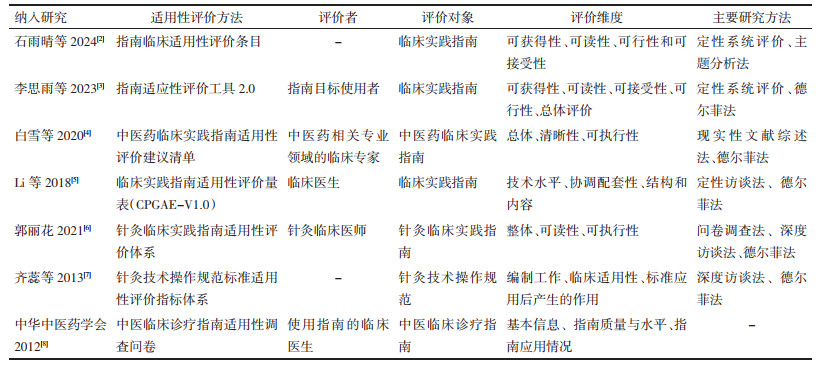

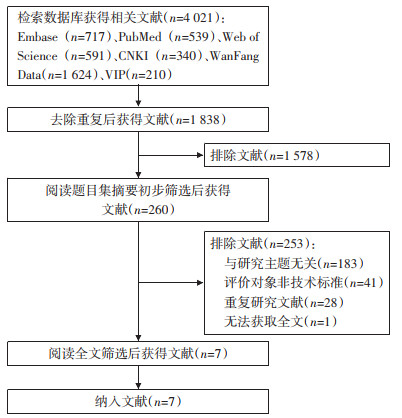

1.1.3 结果在初步检索中,共获得4 021篇文献。通过审阅题目和摘要,初步筛选出260篇相关文献。经过进一步的重复文献剔除、全文阅读和参考文献补充检索,最终确定7篇文献纳入研究。文献筛选流程见图 1。纳入文献的基本信息已整理[2-8],见表 1。

|

| 图 1 文献筛选流程 |

在技术标准的适用性评价方法中,指标体系评价方法被广泛使用,往往通过构建评价指标体系并进一步开发评价工具进行评价。对纳入文献中构建评价指标体系所采用的研究方法进行梳理:5篇[3-7]采用了德尔菲法,3篇[2-3, 5]使用定性访谈法,2篇[2-3]文献进行定性系统评价,1篇[4]使用现实性文献综述,1篇[6]使用了问卷调查法,1篇[2]使用主题分析法,另有1篇[8]未具体说明使用方法。

纳入文献均采用了定性研究方法,然而确定评价指标时如何对相关内容进行定量化分析,将定性与定量研究方法结合以实现对评价对象的全面精确评估,仍是一个待解决的问题。在构建技术标准适用性评价指标体系和开发评价工具时,研究者普遍偏好使用德尔菲法,并常与访谈法或定性系统评价方法结合使用以确定评价指标及构建评价指标体系。不过,现有研究对构建评价指标体系的方法学内容缺乏详细说明和深入的分析。

1.2.2 技术标准适用性评价维度及评价指标当前对于技术标准适用性评价的研究尚处于起步阶段,文献数量较少。纳入文献涉及的评价维度中4篇[2-4, 6]文献涉及可行性,3篇[3-4, 6]涉及标准的总体评价,3篇[2-3, 6]涉及可读性,2篇[5, 8]涉及标准的技术水平,2篇[5, 7]涉及标准的编制工作(即标准的结构与内容、协调配套性)相关维度,2篇[2-3]涉及可获得性和可接受性,清晰性[4]、临床适用性[7]、标准应用后的作用[7]维度各有1篇文献涉及。

从评价维度的选择上,研究者对于可行性维度的关注相对一致,但不同评价指标体系及工具的关注焦点存在差异。现有适用性评价指标体系及工具普遍存在指标完整性不足的问题,这影响了其反映标准在实际环境中适用性的能力。具体来说,指南评价指标体系在具体评价指标上具有较高的一致性,这表明在评价指标的选择上已有一定程度的共识。然而,技术操作规范与指南的评价指标体系在评价指标上有显著不同,这可能源于技术操作规范在制定流程、技术内容等方面的特殊性。这种差异凸显了根据技术操作规范自身特点构建相应的适用性评价指标体系的必要性。

1.2.3 技术标准适用性评价方法的应用领域现有技术标准适用性评价方法的评价对象大体相同在所纳入文献中,有6篇[2-6, 8]研究对象为临床实践或诊疗指南,1篇[7]研究为技术操作规范。目前,技术标准适用性评价方法研究主要围绕诊疗指南开展。相较之下,对于其他类型的技术标准,现有研究的关注度和深度尚显不足。值得关注的是,其中4项[4, 6-8]研究聚焦在中医领域,这反映出对中医研究的重视度较高。

2 技术标准适用性评价方法在中医领域的应用分析 2.1 文献筛选及结果 2.1.1 文献检索系统检索PubMed、Embase、web of science、CNKI、WanFang Data和VIP数据库,收集技术标准适用性评价在中医领域应用的相关文献。检索字段为主题,中文检索词包括:适用性、临床适用性、评价、中医、针灸、推拿等;英文检索词包括:clinical adaptation*、applicabilit*、evaluation、assessment、acupuncture、tuina等。检索时限均从建库至2024年3月5日,并手动检索纳入文献的参考文献及其他灰色文献。

2.1.2 纳入及排除标准纳入标准:1)技术标准适用性评价方法应用相关研究的中、英文文献。2)评价对象为中医领域的技术标准。排除标准:1)文献类型为会议、摘要、非研究性信件、社论、新闻以及不可获取全文的研究。2)重复发表或数据资料不完整的研究。

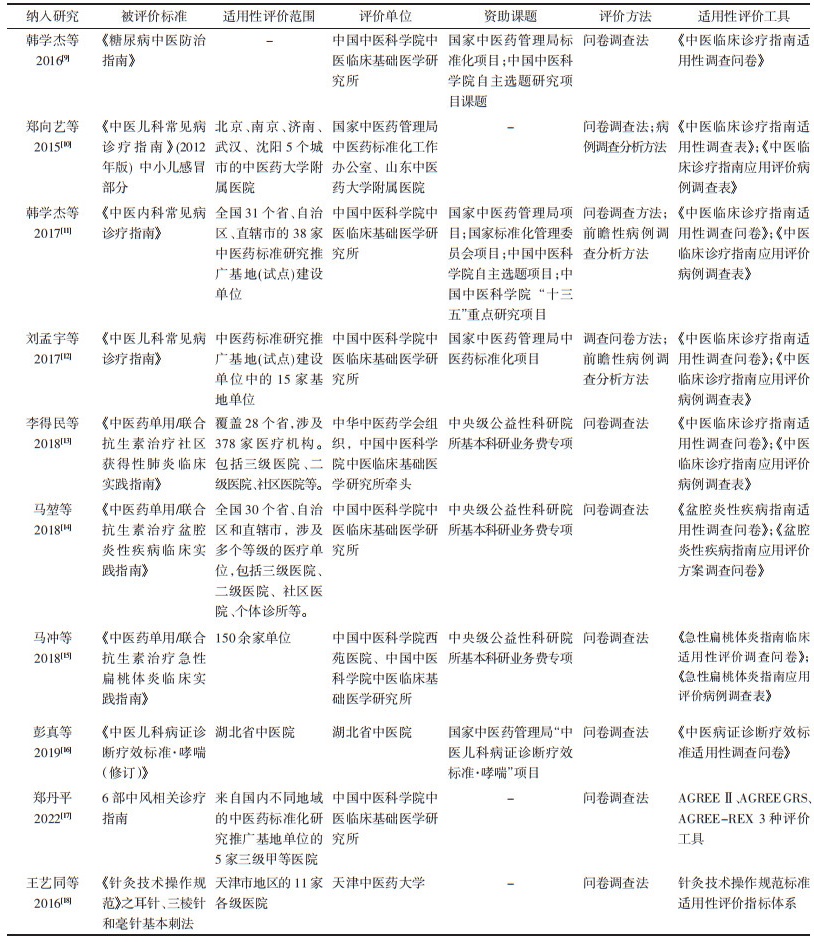

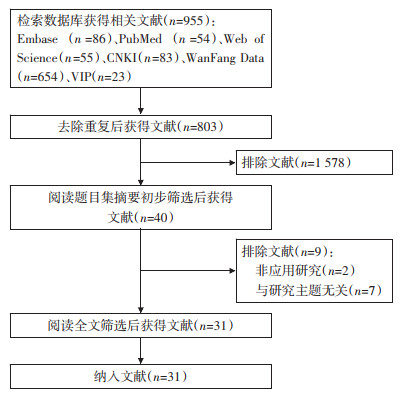

2.1.3 结果在初步检索中,共获得955篇文献。通过审阅题目和摘要,初步筛选出40篇相关文献。经过进一步的重复文献剔除、全文阅读和参考文献补充检索,最终确定31篇[5, 9-38]文献纳入研究。文献筛选流程见图 2。纳入文献中具有代表性的10篇文献的基本特征见表 2。

|

| 图 2 文献筛选流程 |

在中医技术标准的适用性评价实践中,多种评价工具得到了应用。依据纳入文献,19篇[9-13, 19-32]使用《中医临床诊疗指南适用性调查问卷》,11篇[10-13, 24-29, 32]使用《中医临床诊疗指南应用评价病例调查表》,5篇[14-15, 33-35]使用与被评价指南内容相关的《适用性调查问卷》及《应用评价病例调查表》,2篇[16, 36]使用《中医病证诊断疗效标准适用性调査问卷》,2篇[17, 30]使用AGREEⅡ,而其他文献则使用了CPGAE-V1.0[5]、针灸技术操作规范标准适用性评价指标体系[18]以及AGREE GRS[17]和AGREE-REX[17]等工具。

《中医临床诊疗指南适用性调查问卷》自2012年起得到国家中医药管理局推广,旨在深入了解中医临床诊疗指南的实际应用情况,是中医领域适用性评价最广泛使用的工具。然而,其问卷内容自推广以来尚未进行调整和修订,随着指南制定方法学的不断发展,该问卷是否能够持续有效地评估当前指南的适用性,仍需进一步研究和探讨。

相较于《中医临床诊疗指南适用性调查问卷》的普及,其他评价工具的应用程度相对较低,部分评价工具在研制后未能得到充分的推广和应用。目前评价工作主要集中于诊疗指南,而其他类型技术标准的适用性仍有待评价。这种评价工具的单一性限制了中医技术标准适用性评价的广度和深度。此外,部分研究对于所使用的调查问卷的来源和内容缺乏详细描述,使得评价工具的信度和效度无法评估,难以判断它们是否能够全面客观地评价技术标准。

2.2.2 中医技术标准适用性评价方法在纳入文献中,问卷调查法是评价技术标准适用性的主要方法。所有文献均采用问卷调查法,其中10篇结合了病例调查分析法[10-12, 24-29, 33]。这些研究主要依据2010年国家中医药管理局发布的《中医临床诊疗指南应用评价方案》,使用《中医临床诊疗指南适用性调查问卷》和《中医临床诊疗指南应用评价病例调查表》作为主要工具。

病例调查分析法通过将临床病例与指南内容对照,从诊断和治疗等方面评估指南的临床应用情况,为问卷调查结果提供了有力补充。在适用性评价过程中,除了病例分析外,还需从多角度对技术标准的应用状况、协调配套性、引用情况等维度进行评价,并获取相关数据。未来的研究应致力于开发更全面的评价方法,以完善技术标准的适用性评价。

2.2.3 中医技术标准适用性评价对象及评价结果对纳入文献的评价对象进行梳理:19篇[10-12, 17, 19-28, 31-34, 37]为临床诊疗指南,8篇[5, 13-15, 29-30, 35, 38]为临床实践指南,2篇[33-34]为临床诊疗标准,1篇技术操作规范[18]和1篇中医防治指南[9]。现有适用性评价工具主要为指南评价工具,导致评价对象较为单一,因各类技术标准间在制定流程及内容上存在差异,这些工具往往具有高度的针对性,不易通用。

现有中医技术标准适用性评价结果显示,被评价标准的整体适用性较好,但仍有问题需关注。例如,部分标准内容存在局限,未能全面反映临床实践的复杂性;标准获取渠道不畅影响临床应用;推广力度不足导致部分标准认同度和应用率低等。大部分文献中,在评价完成后针对被评价标准提出了相关的修改建议,以提升技术标准的适用性。

2.2.4 中医技术标准适用性评价范围及资助课题在中医技术标准适用性评价的文献中,评价活动通常在标准化推广基地进行,主要依托三级甲等医院。相对而言,一级、二级医院以及社区卫生服务中心等基层医疗机构的参与度较低,仅有3篇文献[13-14, 32]明确指出这些基层医疗机构参与了评价工作。评价参与者多为具有指南使用经验或临床经验丰富的医生,他们凭借自身的专业知识和实践经验,为技术标准的适用性评价提供了宝贵的意见和反馈。

资助课题方面,大部分文献中提及国家中医药管理局的支持,仅有6篇文献[5, 10, 17-18, 31-32]没有明确资助来源。评价工作主要由国家中医药管理局或指南制定单位发起,其中中国中医科学院牵头的研究数量最多。这显示出评价工具的普及和应用依赖政府机构的支持。

3 技术标准适用性评价方法优化及中医领域发展应用的思考 3.1 优化技术标准适用性评价方法,构建具有中医特色的评价体系尽管已有研究针对部分类别的技术标准构建了评价指标体系,但目前尚未形成一个综合性的,包括多个指标体系,并且能详细指导数据收集、分析以及决策应用的技术标准适用性评价体系,限制了评价研究的深入。与西医技术标准侧重客观指标和数据变化不同,中医技术标准体现了其独特的理论体系及诊疗方法,如四诊合参、辨证论治、针灸拔罐、治未病等。因此应当基于对中医特点与规律的深刻理解,结合临床实践,构建一套具有中医特色的、维度全面、方法适当的技术标准适用性评价体系,以明确评价的方向及重点。

构建中医技术标准适用性评价体系需要从确定全面的评价指标和选取合适的评价方法两方面入手。技术标准适用性评价聚焦其实施中的适用情况,适用性不仅受方法学质量影响,还与应用时的外部环境和条件密切相关[39]。当前确定标准评价指标时主要采用德尔菲法,其作为一种建立群体共识的方法学工具[40],已被广泛应用于以复杂且无法直接定量分析的标准评价研究中。在初步确定评价指标时,可尝试结合定性研究方法,引入频度统计法、主题分析法、现实文献综述法、层次分析法等其他定量研究或综合研究方法,深化方法学研究,增强评价指标的全面性与科学性。

评价方法是实现标准适用性评价目的的技术手段,其选择的合理性和有效性直接关系到评价结果的质量和可靠性。为确保评价结果能够准确反映技术标准的适用性,需选择与评价目标相匹配的评价方法[41]。目前技术标准适用性评价主要通过对标准使用者开展问卷调查后进行数据分析,但评价标准的经济效益、社会效益等复杂维度时可能存在局限性。为了更全面地评价这些维度,可以探索引入新的评价方法,如通过网络信息采集、实地调查等来获取更为丰富和深入的评价信息,从而为技术标准适用性评价提供更多元化的数据支持,提高评价的准确性和实用性。

3.2 开发多元化评价工具,扩展中医领域适用性评价的应用目前,适用性评价工具多适用于临床实践指南,而对于技术操作规范、诊疗标准等其他类型的技术标准的评价研究相对不足。面对不同类别技术标准的独特性和复杂性,需要进研发更加专业、精细化的评价工具,以更准确、全面地评价其适用性。中医技术标准作为规范行业中需要协调统一的技术事项所制定的标准[42],是中医诊疗的基石,其适用性评价至关重要。现有中医技术标准适用性评价工具各有侧重,其评价领域和指标内容既有重叠也有差异。鉴于此,迫切需要开发各类技术标准的适用性评价工具,以完善评价体系,从而深入探究其实际应用效果。

中医标准评价仍在发展阶段,评价环境作为评价科学指标体系形成的影响因素之一,其动态变化不容忽视。随着中医药事业发展和标准评价研究的深化,适用性评价工具应当与时俱进,持续调整和完善,建立有效的评价工具反馈机制十分重要。这将有助于及时吸纳反馈信息,对评价指标进行必要的调整,从而提升评价工具的科学性和实用性,支持中医技术标准的优化和提升。

深入评价中医技术标准的适用性,有助于了解其在实际应用中存在的效果及局限,为技术标准应用提供科学依据。加强这一领域的研究,不仅能探索不同技术标准的适用性,还能提高中医技术标准的社会认可度,推动其在医疗实践中的广泛应用。

3.3 应用适用性评价结果,指导中医技术标准的修订标准化是一个循环上升的动态过程。除了制定标准,更重要的是要对标准实施情况进行监督,对标准适用性进行评价,在标准修订过程中不断提高标准质量[39]。中医药技术标准的适用性评价为标准的修订和完善提供了关键反馈。通过深入分析评价结果,可以识别现行标准的长处与短板,并进行有针对性的改进。这种基于评价实证的修订方法不仅提升了中医技术标准的整体质量和适用性,还推动了中医标准化工作的持续进步,确保了中医技术的安全性和有效性,为公众提供了更可靠的中医服务。这样的修订流程更有效地响应社会需求,助力中医药事业的健康发展。

4 小结总体而言,加强适用性评价研究并有效应用于中医领域,对于提高中医服务质量和推动行业标准化至关重要。目前适用性评价研究仍面临诸多亟需解决的挑战:评价指标体系尚不完善,难以全面性和系统性地评价技术标准的适用性;现有评价方法相对单一,对于标准应用后的作用等复杂评价维度的评价存在一定的局限性;定性与定量分析结合不足,评价结果的准确性和客观性有待提高;此外评价工具的推广应用受限、基层医疗机构的参与度较低、对非指南类技术标准的适用性评价关注度不足等情况制约了适用性评价研究的广泛开展。

未来研究应聚焦于构建具有中医特色的多维度、全面的技术标准适用性评价体系,开发多元化评价工具以及基于评价结果进行技术标准修订三个关键方面。首先,构建具有中医技术标准适用性评价体系时,在确定评价指标时采用德尔菲法、主题分析法等多种研究方法相结合,使评价指标和评价维度更加全面;在选择评价方法时改变问卷调查为主的模式,引入网络信息采集等方法以更好实现对复杂维度地评价。其次开发更专业、精细化的评价工具以适应不同类别技术标准的复杂性和独特性,有助于扩展评价工具的应用范围并广泛地吸纳评价反馈信息从而提升评价工具的实用性。最后,应以评价结果为依据对中医技术标准进行修订。评价结果为中医技术标准的修订提供的有效反馈,帮助了解现行标准的优缺点,从而实现对中医技术标准的针对性调整。这种基于实证的修订方法有效提高中医技术标准的适用性,推动了中医标准化工作的持续开展。

综上所述,加强中医技术标准的适用性评价研究,不仅有望进一步提升中医服务效能,为中医技术的规范化、标准化和国际化发展提供坚实的支撑。这不仅是中医药现代化的必然要求,也是中医药走向世界的重要基础。

| [1] |

任冠华, 魏宏, 刘碧松, 等. 标准适用性评价指标体系研究[J]. 世界标准化与质量管理, 2005, 42(3): 15-18. DOI:10.3969/j.issn.1674-5698.2005.03.005 |

| [2] |

石雨晴, 刁莎, 曾力楠, 等. 指南临床适用性评价指标体系的系统评价[J]. 中国循证医学杂志, 2024, 24(1): 61-68. |

| [3] |

李思雨, 刁莎, 石雨晴, 等. 指南临床适用性评价工具(2.0版)[J]. 中国循证医学杂志, 2023, 23(5): 597-605. |

| [4] |

白雪, 刘建平, 郭宇博, 等. 中医药临床实践指南适用性评价建议清单及解读[J]. 中国中药杂志, 2020, 45(7): 1606-1610. |

| [5] |

LI H, XIE R, WANG Y, et al. A new scale for the evaluation of clinical practice guidelines applicability: development and appraisal[J]. Implementation science: IS, 2018, 13(1): 61. DOI:10.1186/s13012-018-0746-5 |

| [6] |

郭丽花. 针灸临床实践指南可实施性影响因素的研究[D]. 中国中医科学院, 2021.

|

| [7] |

齐蕊, 王娜娜, 李桂兰, 等. 运用层次分析法评价针灸技术操作规范标准的临床适用性[J]. 标准科学, 2013, 50(3): 59-63. DOI:10.3969/j.issn.1674-5698.2013.03.014 |

| [8] |

宇文亚, 韩学杰, 谢雁鸣, 等. 中医药标准推广评价初探[J]. 中医杂志, 2012, 53(18): 1609-1610. |

| [9] |

韩学杰, 连智华, 刘孟宇, 等. 《糖尿病中医防治指南》适用性评价与修订建议[J]. 中华中医药杂志, 2016, 31(1): 169-171. |

| [10] |

郑向艺. 小儿感冒中医诊疗指南临床评价[D]. 山东中医药大学, 2016.

|

| [11] |

韩学杰, 刘孟宇, 连智华, 等. 《中医内科常见病诊疗指南》临床应用评价研究[J]. 中国中药杂志, 2017, 42(17): 3233-3237. |

| [12] |

刘孟宇, 杨伟, 王丽颖, 等. 《中医儿科常见病诊疗指南》临床应用评价研究[J]. 中国中药杂志, 2017, 42(17): 3238-3242. |

| [13] |

李得民, 齐蕊涵, 张洪春, 等. 《中医药单用/联合抗生素治疗社区获得性肺炎临床实践指南》临床应用评价与修订意见[J]. 中国中药杂志, 2018, 43(24): 4759-4764. |

| [14] |

马堃, 李敏, 王凯莉, 等. 《中医药单用/联合抗生素治疗盆腔炎性疾病临床实践指南》临床应用评价与修订意见[J]. 中国中药杂志, 2018, 43(24): 4741-4745. |

| [15] |

马冲, 樊长征, 苗青, 等. 《中医药单用/联合抗生素治疗急性扁桃体炎临床实践指南》实施效果评价[J]. 中国中药杂志, 2018, 43(24): 4771-4775. |

| [16] |

彭真, 李卉, 向希雄. 《中医儿科病证诊断疗效标准·哮喘(修订)》(2018年)临床应用评价[J]. 云南中医学院学报, 2019, 42(3): 32-36. |

| [17] |

郑丹平. 基于AGREE系列评价工具的中医诊疗指南适用性研究[D]. 中国中医科学院, 2022.

|

| [18] |

王艺同, 齐蕊, 李桂兰, 等. 国家标准《针灸技术操作规范》之耳针、三棱针、毫针基本刺法临床适用性调查分析[J]. 标准科学, 2016, 53(3): 72-75. DOI:10.3969/j.issn.1674-5698.2016.03.015 |

| [19] |

季聪华, 曹毅, 张颖, 等. 12个病种中医临床诊疗指南适用性评价[J]. 中医杂志, 2015, 56(4): 293-296. |

| [20] |

刘大胜, 宇文亚, 刘孟宇, 等. 中医共识临床诊疗指南适用性评价[J]. 中华中医药杂志, 2015, 30(9): 3091-3094. |

| [21] |

靳宏光, 齐锋, 王义强, 等. 心悸中医诊疗指南临床应用评价研究[J]. 中华中医药杂志, 2016, 31(6): 2213-2216. |

| [22] |

雷蕾, 熊维建, 钟锦, 等. 《慢性肾衰竭中医诊疗指南》临床应用评价体会[J]. 中华中医药杂志, 2016, 31(9): 3617-3619. |

| [23] |

李晓丽, 刘丽坤, 郝淑兰, 等. 《食管癌中医诊疗指南》适用性评价研究[J]. 中华中医药杂志, 2016, 31(10): 4107-4110. |

| [24] |

刘玉祁, 刘孟宇, 李淳, 等. 《中医耳鼻咽喉科常见病诊疗指南》临床应用评价研究[J]. 中国中药杂志, 2017, 42(17): 3243-3246. |

| [25] |

史楠楠, 刘孟宇, 刘玉祁, 等. 《肿瘤中医诊疗指南》临床应用评价研究[J]. 中国中药杂志, 2017, 42(17): 3247-3251. |

| [26] |

王丽颖, 刘孟宇, 宇文亚, 等. 《中医妇科常见病诊疗指南》临床应用评价研究[J]. 中国中药杂志, 2017, 42(17): 3262-3266. |

| [27] |

王跃溪, 刘孟宇, 王丽颖, 等. 《中医皮肤科常见病诊疗指南》临床应用评价研究[J]. 中国中药杂志, 2017, 42(17): 3257-3261. |

| [28] |

赵学尧, 刘孟宇, 韩学杰, 等. 《中医肛肠科常见病诊疗指南》临床应用评价研究[J]. 中国中药杂志, 2017, 42(17): 3252-3256. |

| [29] |

刘全慧, 戎萍, 王猛, 等. 《中医药单用/联合抗生素治疗小儿急性上呼吸道感染临床实践指南》临床应用评价与修订意见[J]. 中国中药杂志, 2018, 43(24): 4753-4758. |

| [30] |

于国泳, 谢雁鸣, 高宁, 等. 《中医药单用/联合抗生素治疗单纯性下尿路感染临床实践指南》临床应用评价研究[J]. 中国中药杂志, 2018, 43(24): 4746-4752. |

| [31] |

杨健. 中医临床诊疗指南适用性评价研究[D/OL]. 中国中医科学院, 2020.

|

| [32] |

郝维佳. 《喘证(慢性阻塞性肺疾病并右心衰竭)中医临床诊疗指南》临床应用评价研究[D/OL]. 内蒙古医科大学, 2022[2024-03-20].

|

| [33] |

特木其乐, 姚哈斯, 敖其尔, 等. 萨病蒙医临床诊疗指南应用评价研究[J]. 中国民族医药杂志, 2015, 21(12): 56-59. DOI:10.3969/j.issn.1006-6810.2015.12.028 |

| [34] |

刘静, 李蕾, 石颖, 等. 《鼻鼽中医诊疗指南》临床应用评价体会[J]. 中华中医药杂志, 2016, 31(7): 2662-2665. |

| [35] |

张瑞, 陈奕杉, 赵国桢, 等. 《中医药单用/联合抗生素治疗常见感染性疾病临床实践指南·脓毒症》临床应用评价与修订意见[J]. 中国中药杂志, 2018, 43(24): 4776-4781. |

| [36] |

宋慧霞. 小儿哮喘中医病证诊断疗效标准应用评价研究[D]. 南京中医药大学, 2020.

|

| [37] |

蔡治国, 褚志杰, 孙中华, 等. 《咳嗽中医诊疗指南》在山东省不同级别中医医院的适用性评价研究[J]. 中华中医药杂志, 2016, 31(8): 3158-3162. |

| [38] |

姚晓燕, 边永君, 高扬, 等. 《中医药单用/联合抗生素治疗急性咽炎疾病临床实践指南》临床应用评价与修订意见[J]. 中国中药杂志, 2018, 43(24): 4765-4770. |

| [39] |

赵雪, 郭义, 姜锐, 等. 中国针灸标准化现状及其一些问题的思考[J]. 针灸临床杂志, 2012, 28(4): 43-45. DOI:10.3969/j.issn.1005-0779.2012.04.023 |

| [40] |

景城阳, 刘瑞雪, 褚红玲, 等. 医学研究领域德尔菲法实施和报告标准(CREDES)解读[J]. 中国循证医学杂志, 2023, 23(2): 233-239. |

| [41] |

张芹, 杨军. 标准实施效果评价路径浅析[J]. 标准科学, 2018, 55(7): 83-85. DOI:10.3969/j.issn.1674-5698.2018.07.016 |

| [42] |

黄江荣, 杨帆, 李晓东, 等. 中医药标准体系构建研究[J]. 湖北中医学院学报, 2009, 11(1): 20-22. DOI:10.3969/j.issn.1008-987X.2009.01.007 |

2025, Vol. 44

2025, Vol. 44