文章信息

- 丁家森, 高瞻, 邵魁卿, 庞然, 訾明杰

- DING Jiasen, GAO Zhan, SHAO Kuiqing, PANG Ran, ZI Mingjie

- 对《慢性前列腺炎湿热瘀滞证诊断标准》的解读

- Interpretation of Diagnostic criteria for dampness-heat stasis syndrome of chronic prostatitis

- 天津中医药大学学报, 2025, 44(3): 257-261

- Journal of Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, 2025, 44(3): 257-261

- http://dx.doi.org/10.11656/j.issn.1673-9043.2025.03.10

-

文章历史

收稿日期: 2024-12-20

2. 中国中国科学院广安门医院泌尿外科, 北京 100053;

3. 中国中医科学院西苑医院伦理办公室, 北京 100091

2. Department of Urology, Guang'anmen Hospital, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100053, China;

3. Office of Ethics, Xiyuan Hospital, China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing 100091, China

在慢性前列腺炎中医辨证中,湿热瘀滞证是最常见证型[1]。对国家标准及历年相关文献进行梳理,结果显示慢性前列腺炎湿热瘀滞证诊断标准条目差异较大,未对诊断条目权重赋值,导致临床应用差异较大[2]。这一现状制约了慢性前列腺炎中医辨证标准化,阻碍了临床、科研及中西医学科之间的学术交流和发展。证候是中医的核心[3],证候规范化是建立中医疗效评价体系的基石,是探索和建立现代中医方法学的前提[4-5]。基于上述情况,中华中医药学会慢性前列腺炎湿热瘀滞证项目组充分参考临床实践指南制订方法和流程[6],并在相关法律法规和技术文件指导下[7],本着“循证为举,共识为主,经验为鉴”的原则,基于现有的循证证据,通过专家访谈制定问卷,运用德尔菲法进行专家意见调查,并开展专家讨论会,最终完成诊断标准,包括范围、术语以及定义、诊断依据、附录等内容。本标准旨在指导和规范临床医生临床证候诊断,以提高临床疗效,节约医疗卫生资源。《慢性前列腺炎湿热瘀滞证诊断标准》经中华中医药学会立项,于2022年4月6日发布,团体标准编号:T/CACM1385-2022。

1 背景慢性前列腺炎是指前列腺在病原体和(或)某些非感染因素作用下,患者出现以骨盆区域疼痛或不适、排尿异常等症状为特征的一组疾病[8]。慢性前列腺炎是前列腺炎最常见的类型,占所有前列腺炎患者的90%以上[9-10]。中医将其归为“精浊”等范畴[11]。临床上以发病缓慢、病情缠绵为特点[12],其发病原因较多,机制复杂且多数久治不愈,严重影响生活质量和身心健康[13]。现代中医药方法采用辨病和辨证相结合的手段,发挥中西医各自优势来提高疗效,在辨病同时强调辨证论治[14]。

2 编制过程为落实《中医药标准化中长期发展规划纲要(2011—2020)》提出的“全面推进中医药标准体系建设”重要任务,按照《中医药临床实践指南制订过程中专家共识形成及其流程的技术规范》规定的技术规范起草。由临床学(泌尿外科及男科)、循证医学与方法学等14名专家组成标准起草专家组,单位包括:中国中医科学院西苑医院、中国中医科学院广安门医院、湖北省中医院、上海中医药大学附属龙华医院、成都中医药大学附属医院、广东省中医院、云南省中医医院。标准起草组专家负责条目筛选、确定问卷内容及标准草案讨论,通过综合德尔菲法、专家问卷调查法和主成分分析法进行分析,首先通过文献检索分析建立标准条目池、明确相关术语定义,设计调查问卷,开展三轮全国范围内问卷调查对条目进行权重赋值,制定了证候量化表,确定了慢性前列腺炎湿热瘀滞证诊断条目及权重,确定湿热瘀滞证的诊断阈值,完善了《慢性前列腺炎湿热瘀滞证诊断标准》。

2.1 文献检索与标准条目池建立 2.1.1 文献检索与梳理计算机检索中国知网(CNKI)、中文科技期刊全文数据库(VIP)、万方数据知识服务平台、中国生物医学文献数据库(CBM)平台、大医知识库、Medline、PubMed、Embase、Cochrane Library、Web of Science等数据库,检索截止时间为2019年2月1日。此外,追溯纳入文献的参考文献,以补充获取相关文献。中文检索词包括:“慢性前列腺炎”“慢性骨盆疼痛综合征”“湿热”“瘀”。英文检索词根据不同数据库特征按MeSH或Emtree主题词与自由词相结合的方式进行检索,辅以手工检索。纳入标准:慢性前列腺炎湿热瘀滞证、湿热瘀阻证、湿热挟瘀证相关证的宏观诊断指标的文献。排除标准:重复发表文献、动物实验、学位论文。采用双人双机核对,如对某一文献存疑,申请专家组讨论决定取舍。根据纳入和排除标准,双人检索并同时核对检索结果,最终纳入54篇文献,其中慢性前列腺炎湿热瘀滞证24篇,湿热瘀阻证24篇,湿热挟瘀证6篇。经过专家组讨论,将湿热瘀滞证、湿热瘀阻证、湿热挟瘀证统一命名为湿热瘀滞证。

2.1.2 确立条目池将纳入的54篇文献进行整理,将证型相关症状、体征及舌脉采用双人双机录入双核查方法建立Excel数据库,同时统计各条目出现频次及所占比例,形成条目池;采用SPSS软件进行统计分析,条目池中主要数据类型为定性数据,以频数表和百分比进行描述;应用频次统计法,保留原有的症状描述,不区分主次症,统计共有症状术语689频次,按类别统计每个症状的出现频率,建立湿热瘀滞证症状条目池。

2.1.3 条目规范以全国科学技术名词审定委员会术语在线系统查询为参考标准,将统计所得689频次条目进行规范化,合并含义相同或相近的术语,拆分包含2个以上含义的术语,规范术语表达形式;对规范后的术语重新进行频次统计,筛选湿热瘀滞证的主要症状,经筛选后湿热瘀滞证条目862频次,条目59个。请专家讨论,确定条目剔除标准,建立标准条目池,经专家组讨论最终得到48个条目。

2.2 专家访谈,设计调查问卷负责人面向覆盖全国范围内大型三甲中医院采用推荐与召集的方式确定项目组成员,分别采用线上会议、面对面讨论和电话沟通相结合的方式对标准制定的相关信息进行介绍。根据标准条目池,设计调查问卷,问卷内容包括专家信息采集、条目权重评定和意见收集。2019年6月15日在湖北省中医院进行了前期问卷调查,根据调查结果,进一步充实了问卷内容,完善了调查流程。为明确标准制定的方法及意义,2019年8月23日在中国中医科学院西苑医院召集6名方法学和临床专家进行半结构式访谈,受访专家对本领域具有较高的学术造诣。对研究方案进行了探讨,最终确定了运用德尔菲法、专家问卷调查法和主成分分析法来确定核心指标权重赋值。

2.3 临床调研2019年9月7日—2020年11月15日采用线上与线下结合的方式进行问卷调查,共计3轮,调查内容涉及基本信息、条目筛选和权重评分,遴选全国各地各学科代表团体在内的专家库,抽样调查,保证代表性,专家分布于东、南、西、北、中部,保证地域均衡性,包括临床、循证医学、方法学及诊断学的专家,保证科学性,全国23个省、自治区、直辖市的专家具有丰富的临床经验或指南共识制定经验,选择北京中医药大学东直门医院、北京中医药大学东方医院、北京中医药大学第三附属医院、北京市大兴区中西医结合医院、成都中医药大学附属医院、成都医学院第二附属医院、重庆医科大学附属第一医院、重庆市第四人民医院、阜阳市第二人民医院、福建医科大学附属协和医院、福建省第二人民医院、广东省中医院、广州中医药大学第一附属医院、广西中医药大学附属瑞康医院、湖北省公安县中医院、湖北省中医院、河南中医药大学第一附属医院、黑龙江省电力医院、黑龙江中医药大学附属第三医院、黑龙江中医药大学附属第二医院、河北医科大学第三医院、黄石市中心医院、晋中市第一人民医院、江苏省溧阳市人民医院、昆明市中医医院、兰州大学第二医院、辽宁中医药大学附属医院、临沂市人民医院、内江市第二人民医院、秦皇岛市第二医院、上海中医药大学附属龙华医院、上海中医药大学附属曙光医院、山西省中西医结合医院、四川省中西医结合医院、绍兴市人民医院、苏州市中医院、天津市静海医院、天津医科大学第二医院、新疆医科大学附属中医医院、厦门大学附属福州第二医院、云南省中医医院、应城市中医医院、浙江中医药大学附属第二医院、浙江省中医院、中日友好医院、中国中医科学院西苑医院、中国中医科学院广安门医院、中国人民解放军总医院第八医学中心、中山市中医院、中南大学湘雅二医院共50家单位84名专家进行问卷调查,其中主任医师39人,副主任医师45人,经调查讨论得出慢性前列腺炎湿热瘀滞证诊断标准主要分为3个层次,包括排尿症状、疼痛症状和舌脉,可根据权重大小进行轻、中、重分级,将三轮问卷调查结果进行分析,筛选主次症并对条目进行权重赋值。

2.4 问卷分析计算问卷信度、积极系数,运用主成分分析法对各症状条目层进行主成分分析,包括KMO检验、Bartlett球形检验、成分特征值与累积贡献率,成分矩阵与因子旋转。第1轮问卷调查信度为0.926、积极系数为100%,表明问卷调查专家积极性高,问卷效度好,本轮筛选结果有效,对调查问卷进行分析,结合起草组专家讨论意见,本轮调查问卷有14个条目需要剔除,包括小便浑浊、尿黄、血尿、阴茎疼痛或不适、小便涩痛、血精、口苦、性功能减退、绛舌、脉弦、脉濡数、脉数、脉细数、舌下脉络迂曲,保留34个条目。第2轮采取网上问卷调查的方式进行,问卷信度0.943,积极系数为100%,分析问卷并经起草组专家讨论,第2轮剔除的问卷条目为:尿道疼痛,薄黄苔,紫红舌,小便色赤,脉弦涩,脉涩,腰膝酸软,保留27个条目。第三轮采取现场线上问卷作答的方式进行,问卷信度0.836,积极系数为100%,根据证候量化表,专家对27个条目进行权重赋值并区分主次症,统计问卷调查结果,得到各条目权重及主次症,为使条目描述更为准确,与国家标准的症状术语相对应,术语描述更加统一和规范,经专家讨论,在不改变术语定义的情况下,对下列术语稍作更改:对于排尿困难一词,更多描述的是患者排尿梗阻的症状,建议排尿困难一词改为排尿艰涩,余沥不尽改为尿后滴沥,腰骶部改为腰部,肛周改为肛区。

2.5 意见征集根据专家讨论的结果,形成诊断标准,在全国范围内向组外具有丰富临床经验的泌尿外科、男科学及循证医学与方法学专家征求意见,使得意见征集具有广泛分布、有代表性,选取高级职称以上具有标准化工作经验的专家共30人,发放《慢性前列腺炎湿热瘀滞证诊断标准》草案并回收意见,结果显示,30名专家均回函并提出意见,意见主要集中在条目定义上,如:建议将余沥不尽改为尿后滴沥;尿后滴沥一词描述更为准确,且有统一的术语解释。标准起草组根据意见进行逐条修改,参照慢性前列腺炎症状评分(NIH-CPSI)并经专家讨论确定了慢性前列腺炎湿热瘀滞证诊断条目及权重,确立了证候诊断标准。

3 慢性前列腺炎湿热瘀滞证诊断标准 3.1 应用范围本标准给出了慢性前列腺炎湿热瘀滞证诊断标准,供中医、中西医结合临床医师临床疾病证候诊断,应用于全国各级医疗机构泌尿外科、男科、生殖科和中医科,包括医院、卫生院、门诊部、卫生所(室)等。

3.2 术语和定义GB/T 15657-1995[15]界定的以及下列术语和定义适用于本标准[16-19]。

3.2.1 慢性前列腺炎前列腺在病原体和(或)某些非感染因素作用下,患者出现以骨盆区域疼痛或不适、排尿异常等症状为特征的一组疾病[8]。

3.2.2 湿热瘀滞证湿热蕴结,血行瘀滞,以胁下痞块,小便不利,便溏不爽,身热口渴,头身肢体沉重刺痛,舌质紫红,苔黄而腻,脉滑数或涩等为常见症的证候[20]。

3.2.3 尿频排尿次数增多的现象。即成人每日排尿次数≥8次,或夜间排尿次数≥2次,且平均每次排出尿量少于200 mL。

3.2.4 尿急突发的、急迫的而且很难被延迟的尿意。严重时可造成急迫性尿失禁。

3.2.5 尿痛排尿时感到尿道疼痛的现象。疼痛一般呈烧灼、针刺样痛感。可发生在排尿初、排尿中、排尿末或排尿后。

3.2.6 小便灼热小便时尿道有灼热感。

3.2.7 尿后滴沥排尿结束后仍有少量尿液从尿道口滴出的现象。

3.2.8 尿后溢浊小便后有浊物从尿道口溢出。

3.2.9 排尿艰涩排尿艰难涩痛。

3.2.10 胀痛疼痛伴有发胀感。

3.2.11 会阴有狭义和广义之分。狭义的会阴仅指肛门和外生殖器之间的软组织。广义的会阴是指盆膈以下封闭小骨盆下口的全部软组织。

3.2.12 腰背部第十二肋骨以下至髂嵴以上的软组织部位。

3.2.13 小腹下腹的中部,即脐下至耻骨毛际处。

3.2.14 少腹下腹的两侧部,即小腹两旁。

3.2.15 睾丸男性生殖腺。位于阴囊内,左、右各一。

3.2.16 耻区下腹部位于经两侧腹股沟韧带中点所作的两个矢状面的中间区域。

3.2.17 阴囊阴茎与会阴间的皮肤囊袋。被中隔分为两半,每侧含有睾丸、附睾和精索的阴囊部,下垂于耻骨联合下方,两侧股上部前内侧。表面皮肤薄而柔软,带褐色,常形成皱襞。

3.2.18 下腹部通过两侧髂结节所在结节间平面以下的腹部。

3.2.19 肛区两侧坐骨结节连线向后与尾骨尖围成的三角区。中央有肛管通过。

3.2.20 腹股沟又称“髂区”,下腹部两侧的三角形区域,其内侧界为经两侧腹股沟韧带中点所作的两个矢状面,上界为两侧髂结节所作的结节间平面,下界为腹股沟韧带。

3.2.21 舌有瘀点/斑舌上出现青色、紫色或紫黑色斑点的舌象。

3.2.22 红舌舌体颜色鲜红的舌象。

3.2.23 黄苔舌苔呈黄色的舌象。

3.2.24 腻苔苔质颗粒细小致密,紧贴舌面,不易刮脱,并在舌的中根部较厚,边尖部较薄的舌象。

3.2.25 黄腻苔苔黄而腻,见3.2.23及3.2.24。

3.2.26 弦脉端直而长,指下挺然,如按琴弦的脉象。

3.2.27 数脉脉来急速,一息五至以上(相当于每分钟90次以上)。

3.2.28 滑脉往来流利,应指圆滑,如盘走珠的脉象。

3.2.29 脉弦数弦脉与数脉的复合脉。

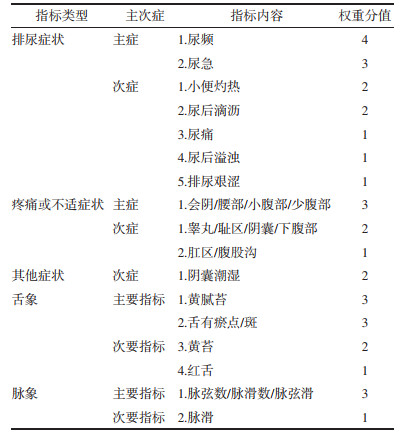

4 慢性前列腺炎湿热瘀滞证诊断依据表标准起草组根据问卷调查结果进行专家讨论,根据条目对诊断的不同贡献赋予权重,慢性前列腺炎湿热瘀滞证诊断依据,见表 1。

1)主症:尿频、尿急、疼痛或不适(会阴、腰部、小腹部、少腹部)。2)次症:小便灼热、尿后滴沥、尿痛、尿后溢浊、排尿艰涩、疼痛或不适(睾丸、耻区、阴囊、下腹部、肛区、腹股沟)、阴囊潮湿。3)舌脉:红舌、黄苔、黄腻苔、舌有瘀点、舌有瘀斑、脉滑、脉弦数、脉滑数、脉弦滑。

至少排尿症状(尿频、尿急)和疼痛症状(会阴/腰部/小腹部/少腹部)主症同时具备1条,同时具备舌象中1条或脉象中1条,或有次症1条及以上或无次症。

5.2 权重分级慢性前列腺炎湿热瘀滞证证候程度轻、中、重分级如下:(主症权重+次症权重+舌象权重+脉象权重+其他症状权重)。1)轻:7~10分。2)中:11~20分。3)重≥21分。根据并参考NIH-CPSI评分分级标准进行证候轻中重分级。

6 局限性由于经费预算不足,邀请的专家数量有限,无法做到全面普查,只能选取全国部分地区专家代表进行问卷调查,无法做到全国所有地区专家全覆盖。其次,受疫情影响,许多会议无法按时召开,只能通过微信和网络会议的形式举行,不能与专家进行面对面交流,调查的形式较单一,信息易遗漏和发生偏移,如最终结论中“其他症状”仅有“阴囊潮湿”这一条目,在前期的调查问卷中“其他症状”还包括“血精”“口苦”“腰膝酸软”“性功能减退”,但在后期的问卷调查和专家论证中,由于这些条目权重较低而被剔除,这说明对于标准的制定不能仅以权重作为唯一衡量标准,应采用多种方法综合评定。最后,诊断标准是通过前期文献分析与改良Delphi法专家问卷调查的结果拟定,没有深入的临床验证,需要进一步地研究。

7 结语课题组以文献研究为基础,经过3轮问卷调查及专家论证,确定了慢性前列腺炎湿热瘀滞证诊断依据表和诊断原则。慢性前列腺炎湿热瘀滞证诊断条目由“排尿症状层”“疼痛症状层”“舌象”“脉象”及“其他症状”组成,确定了证候诊断的主次症与权重赋值,后期通过广泛征求组外专家意见对诊断条目进行优化,对权重作了相应的修订。在临床实践中,医师可依据诊断原则,参照诊断依据表对患者进行证候判别,在证候判定的基础上可根据权重总分对证候的轻重程度进行分类,由此,以指导医师的临床诊疗。

| [1] |

李海松, 韩富强, 李曰庆. 918例慢性前列腺炎中医证型分布研究[J]. 北京中医药, 2008, 27(6): 416-418. |

| [2] |

丁家森, 邵魁卿, 沈建武, 等. 慢性前列腺炎湿热瘀滞证诊断标准化研究[J]. 中国医药导报, 2020, 17(25): 141-144, 148, 197. |

| [3] |

史云佳, 吴斌, 李延萍. 中医证候规范化进展与思考[J]. 中国中医药现代远程教育, 2019, 17(17): 123-125. DOI:10.3969/j.issn.1672-2779.2019.17.053 |

| [4] |

张志强, 王燕平, 张华敏, 等. 证候规范化的问题及策略[J]. 现代中医临床, 2016, 23(6): 1-3. DOI:10.3969/j.issn.2095-6606.2016.06.001 |

| [5] |

谷浩荣, 付桥桥, 李小会, 等. 中医证候研究进展及趋势[J]. 中华中医药杂志, 2020, 35(3): 1340-1343. |

| [6] |

廖星, 胡晶, 谢雁鸣, 等. 中医药临床实践指南中"共识"形成的方法和流程[J]. 中国中药杂志, 2017, 42(8): 1518-1524. |

| [7] |

黄蓓. 《证候类中药新药临床研究技术指导原则》发布[J]. 中医药管理杂志, 2018, 26(21): 107. |

| [8] |

杨勇, 李虹. 泌尿外科学[M]. 2版. 北京: 人民卫生出版社, 2015: 182.

|

| [9] |

SCHAEFFER A J. Classification(traditional and national institutes of health) and demographics of prostatitis[J]. Urology, 2002, 60(6): 5-6. DOI:10.1016/S0090-4295(02)02292-6 |

| [10] |

张凯, 陈山, 王家骥, 等. 合理应用药物治疗前列腺炎的临床专家意见[J]. 中国中西医结合外科杂志, 2018, 24(6): 812-814. DOI:10.3969/j.issn.1007-6948.2018.06.034 |

| [11] |

丁胜杰, 郝征, 赵舒武, 等. 中西医结合治疗慢性前列腺炎文献研究[J]. 中医研究, 2022, 35(1): 72-75. DOI:10.3969/j.issn.1001-6910.2022.01.18 |

| [12] |

薄海, 谢铮. 慢性非细菌性前列腺炎的中医诊疗策略[J]. 北京中医药, 2018, 37(12): 1165-1166. |

| [13] |

郑小挺, 陈胜辉, 姚文亮, 等. 慢性前列腺炎病因病机的研究进展[J]. 现代诊断与治疗, 2019, 30(11): 1810-1814. |

| [14] |

莫旭威, 王彬, 李海松, 等. 中医治疗慢性前列腺炎的思路与方法[J]. 世界中医药, 2013, 8(10): 1244-1247. |

| [15] |

国家技术监督局. 中医病证分类与代码: GB/T15657—1995[S]. 北京: 中国标准出版社, 1995.

|

| [16] |

中医药学名词审定委员会审定. 中医药学名词-2004[M]. 北京: 科学出版社, 2005.

|

| [17] |

医学名词审定委员会泌尿外科学名词审定分委会. 泌尿外科学名词[M]. 北京: 科学出版社, 2014.

|

| [18] |

黎敬波, 马力. 中医临床常见症状术语规范[M]. 修订版. 北京: 中国医药科技出版社, 2015.

|

| [19] |

人体解剖学与组织胚胎学名词审定委员会. 人体解剖学名词: 2014[M]. 2版. 北京: 科学出版社, 2014.

|

| [20] |

中医药学名词审定委员会. 中医药学名词[M]. 北京: 科学出版社, 2005.

|

2025, Vol. 44

2025, Vol. 44