文章信息

- 张博玮, 徐丽

- ZHANG Bowei, XU Li

- 从“一气周流”理论探讨儿童腺样体肥大的中医治疗进展

- Based on the theory of "qi circle in round", this paper discusses the progress of traditional Chinese medicine in treating adenoid hypertrophy in children

- 天津中医药大学学报, 2025, 44(3): 284-288

- Journal of Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, 2025, 44(3): 284-288

- http://dx.doi.org/10.11656/j.issn.1673-9043.2025.03.14

-

文章历史

收稿日期: 2024-12-17

2. 辽宁中医药大学附属第二医院, 沈阳 110031

2. The Second Affiliated Hospital of Liaoning University of Traditional Chinese Medicine, Shenyang 110031, China

腺样体又称咽扁桃体或增殖体,是鼻咽顶壁与后壁交界处的一团淋巴组织,属于人体外周免疫器官。在儿童生长发育过程中,6岁前增生较明显,11岁左右逐渐萎缩,成年时基本消失。腺样体多因反复炎症刺激而发生病理性增生肥大,并引起相应症状。患儿常伴有鼻塞、流涕、张口呼吸、睡眠打鼾,不及时治疗会诱发腺样体面容,产生焦虑抑郁等情绪,甚至出现听力下降,严重者可出现睡眠呼吸暂停综合征[1-2]。西医多通过手术及外用鼻激素和口服抗过敏药物进行治疗,其中糖皮质激素能够抗炎,收缩血管,使局部腺体缩小;白三烯受体拮抗剂通过抑制炎症因子来治疗轻,中度腺样体肥大,但远期疗效尚不明确[3]。手术治疗安全性较高但由于手术方式、是否合并其他过敏性疾病、患儿肥胖等多方面因素的影响,复发率较高[4]。腺样体肥大并无与之相对的古代病名,根据其临床症状及病机可以归属为“鼾眠”“颃颡”“窠囊”“痰核”等疾病[5]。中医多从健脾化痰、活血化瘀散结、清热消肿等角度进行治疗,临床上都可以取得不错的疗效。

黄元御名玉路,字元御,是清代著名医家,撰写了《四圣心源》《长沙药解》《周易旋象》等著作。黄元御尊《黄帝内经》之医理,法张仲景之所长,继承经典的同时,用“一气周流”理论阐释人体气血之运行,气机升降浮沉之变化,阴阳转换之道理,尊古崇圣,特色鲜明[6]。笔者以此理论为基础,探讨腺样体肥大的病因病机及现代医家的用药思路。

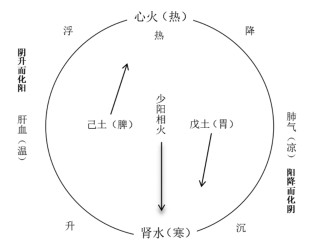

1 “一气周流”的理论内涵 1.1 土疏四象,阴阳转化,一气周流“中气者,和济水火之机,升降金木之轴,道家谓之黄婆,婴儿姹女之交”[6]和同样重视中气的李东垣不同,黄元御将中气理解为人体气机升降、阴阳转化之中轴,将中气视为己土与戊土之分[7]。中气左旋,则为己土,生发之令畅,己土上升带动肝气上升,坎中之阳随肝气上升,到达离火之位,气机由升转浮,阴升而化阳,肝木即肾水温升而来,故肝血温暖而性生发,此为气机左旋之理。中气右转,则为戊土,戊土下降带动肺气下降,离中之阴随肺气下降,到达坎水之位,气机由降转沉,阳降则化阴,肺金即心火清降而来,故肺气清凉而性收敛,此为气机右旋之理,见图 1。《素问·六微旨大论篇》提到:“出入废,则神机化灭;升降息,则气立孤危……是以生降出入,无器不有。”由此可见气机的运动变化对物质转化有着至关重要的意义。黄元御用中气斡旋,四象生化很好地解释了气机的升降浮沉,气血生成,阴阳转化,此为“一气周流”的基本原理。

|

| 图 1 黄元御一气周流示意图 |

《四圣心源·六气解》提到:“六气五行,皆备于人身,内伤者,病于人气之偏,外感者,因天地之气偏,而人气感之。”[6]黄元御认为,人体内的六气失衡是疾病产生的根本原因,或因脏腑寒热偏盛体内六气失衡,或因天地间六气偏盛,引动人体产生感应以至失衡,外感内伤,总此六气[8]。“以此气之偏盛,定缘彼气之偏虚。如厥阴风盛者,土金之虚也”[6]。由此可见体内六气偏盛的本质是五行生化制克产生了问题。而本气的衰旺决定了疾病的临床表现与发展趋势。“经有十二,司化者六经,从化者六经……病则见司化者之本气,或见从化者之本气……全视乎本气之衰旺焉”[6],而阴阳平和之人常人并不会出现某一经的特殊症状。对于每一经的治疗,黄元御深知张仲景以六经立法,从六气也,同样自拟六方,对应六气,对疾病的产生,发展和治疗形成了完整的体系。

2 基于“一气周流”理论认识腺样体肥大 2.1 中焦寒湿,升降失常,四象不疏《脾胃论》云:“谷气通于脾,六经为川,肠胃为海,九窍为水注之气。九窍者,五脏主之。”脾胃不仅是中焦气机枢纽,更是人体气血化生的源头,四肢九窍都要受到脾胃传输的精微物质才得以正常运行。然而现代儿童的起居作息,饮食习惯较以前产生了很大的变化,作息颠倒,饮食无度,贪引生冷,多食肥甘厚味,以至中焦阳气受损,健运失常,寒湿停留中焦则阻遏气机。《四圣心源·太阴湿土》云:“己土之湿为本气,戊土之躁为子气,故胃家之躁不敌脾家之湿,病则土躁者少而土湿者多也。”[6]黄元御认为中焦寒湿是大部分疾病产生的根本原因,己土不升,戊土不降,中轴停滞,则四象不疏,百病由生。所以黄元御又言:“中气衰则升降窒……肝木左郁而血病,肺金右滞而气病。”[6]黄元御认为“脾升则肝肾亦升,故水木不郁,胃降则心肺亦降,故金火不滞……平人下温而上清者,以中气之善运也。”[6]中焦寒湿则脾不升清,清气无法上达,鼻窍失养,水湿无法运化;戊土不降,则肺气无法收敛,气机壅滞宣发肃降失常,水液无以输布,易生痰生湿,此类患儿可出现张口呼吸、倦怠乏力、大便稀溏、抵抗力下降等症状[9]。中焦寒湿,升降失常是腺样体肥大发病的前提条件,其产生的痰邪、淤血等病理产物[10],是进一步加重病情的关键因素。

2.2 肾阳不足,肝郁生热,痰瘀互结《证治准绳·杂病》云:“夫人饮食起居,一失其宜,皆能使血瘀滞不行,故百病由污血者多。”血液运行出现问题,是很多疾病的发病基础。王清任在《医林改错》中指出:“气无形不能结块,结块者,必有形之血也,血受寒,则凝结成块;血受热,则煎熬成块。”由此可见有形实邪的形成与血液运行不畅有很大联系。痰邪作祟同样可以形成有形实邪,滞留经络进而发病。《丹溪心法》中提到:“凡人头面、颈颊、身中有结核,不痛不红,不作脓者,皆痰核也。”痰凝与瘀血还可互为因果,先形成痰瘀,黏质稠厚阻滞脉道,脉道狭窄,以至血液运行不畅,痰瘀互结;还可由于气滞、阳虚、血热等原因先出现瘀血,局部瘀堵,日久化热,炼液为痰,以至痰瘀互结[11]。

肝主藏血,全身经络脏腑之血,都与肝有着密切的联系。《四圣心源·血瘀》曰:“血以温升为性,缘肾水左旋,则升肝血...故其性温和而升散。实则直升,虚则遏陷,升则流畅,陷则凝瘀。”[6]黄元御认为血液运行的畅通与否,与肝的温升之性有着直接联系。血属阴质,但其性温,温则通行流畅,寒则凝滞不行。肾水作为肝血生成的开始,其坎中之阳便是化火之本,温气之原。“坎阳亏虚,不能升发乙木,温气衰败,故木陷而血瘀。”[6]因此血液想要正常运行,便需要肝的温升之性得以发挥,而温来自于肾水,升来自于脾土[12],“肝脾不升,原因阳衰阴旺,多生下寒……然热在于肝,而脾肾两家,则全是寒湿”[6]。寒湿困于脾土,已土不升,痰邪产生,肝无上达之路,则肝气瘀滞。肾阳不足,肝血失去温升之性,血瘀滞留经络,日久化火,可致痰瘀互结。

此类患儿临床中常出现寐时鼾声时作,咳嗽咯痰,痰涕黏稠,腺样体表面凹凸不平,色暗红,可附有分泌物等症状[13]。腺样体肥大属于淋巴组织的病理性增生,为有形实邪结聚,因此可以归属到痰瘀互结的范畴。

2.3 肺胃不降,浊气上逆,阻遏鼻窍《素问·金匮真言论》曰:“西方色白,入通于肺,开窍于鼻,藏精于肺。”肺开窍于鼻,肺气虚弱,则宣发肃降不畅,鼻窍为之不畅。且肺为水之上源,肺气虚弱,治节无权,津液输布受阻,汇聚成痰,壅滞鼻窍,是腺样体增生肥大的前提。鼻为清窍,在人之上位,是清阳交汇之处,其生理功能需要清气的温养才得以发挥,而脾主升清,脾气虚弱则清气无以上升,脾失健运,则水湿凝聚成痰,加之肺气虚弱,鼻窍失养,痰湿壅滞,可发为本虚标实之证[14]。

《四圣心源·鼻病根原》云:“肺降则宗气清肃而鼻通,肺逆则宗气壅阻而鼻塞……肺金不清,雾气瘀浊,不能化水……痰涕之作,皆由于辛金之不降也。”[6]常人肺中清气如雾状,肺在生理状态下通过宣发肃降调整津液输布,当肺气不降时,雾气凝结于胸膈则生痰液,熏蒸于鼻腔则堵塞流涕。黄元御认为“肺气上逆,收令不行,君相升泄,而刑辛金,则生上热……而肺气不降之原,则在于胃,胃土逆升,浊气填塞,故肺无下降之路。”[6]辛金收敛之性受到限制,君相之火便无法下沉,升则刑金,而不降之源在于胃土,中焦寒湿,而致戊土不降反升。己土不升,鼻窍失养,戊土不降,辛金难以收敛,浊气不降反升,壅滞鼻窍,鼻窍为之不利,是患儿发病的重要基础。

3 基于“一气周流”探讨腺样体肥大的用药思路 3.1 去中焦寒湿,复气机升降中焦承接上下,且为气血生化之源,中气衰败,则上焦之气无从生化,下焦之精血无以充盈[15]。对于本病的治疗应以健运中气,恢复中焦升降气机为首要目标。除中焦寒湿可以使用《四圣心源·中气》中的黄芽汤[人参三钱、甘草(炙)二钱、茯苓二钱、干姜二钱]为基础方。黄元御言:“中气之治,崇补阳火,则宜参、姜,培土泄水,则宜甘、苓。”方中干姜守而不走,温中焦之火,以人参补中益气,甘苓培土制水,中焦阳气得复,寒湿已除,升降自然恢复[16],此为四维之病之基础方。中气斡旋,升降才能恢复,但阳气有升散之性,升散无度则涣散不存,肺金收敛之性可以很好地敛固阳气,注重调理肺气更有助于一气周流的运行[17],所以黄元御言“肺气右滞,痞闷不通,则加陈皮、杏仁以理肺”助肺金右降,助气机升降。

黄牙汤可作为调理中焦,恢复气机的基础方。对于下焦有寒的患儿可加附子,肉桂温肾;肝气郁滞,血行不畅的患儿可加桂枝,牡丹皮;对于肺气不降,痰浊滞留的患儿可加杏仁、陈皮、半夏降气化痰。但应注意温燥之品不易过度使用,小儿稚阴稚阳,避免伤及阴液[18]。

3.2 温坎中之阳,清热散痰瘀《景岳全书》曰:“然命门为元气之根,为水火之宅……而脾胃以中州之土,非火不能生,然必春气始于下,则三阳从地起,而后万物得以化生。岂非命门之阳气在下,正为脾胃之母乎?”[19]命门火衰会导致脾阳不足,中焦寒湿更会加重肝木升发无力的情况,肝血无法温升,一气周流便受到阻碍,更会加重脾肾的虚损。痰瘀互结证的患儿还会出现鼻腔堵塞,流黄涕,舌红胎薄腻等热象,小儿肝常有余,所欲未遂,日久情志不畅,郁而化火,痰热瘀阻鼻窍可导致腺样体肥大[20]。

黄元御认为在治疗血瘀之证时,应寒热并用,温下而清上,温则木升,清则火长。寒在中下焦而热在上焦,此时若因为出现热象误以水不制火而投以滋阴药物则会滋湿生寒,加重病情。对于肾阳不足,痰瘀有热的患儿,治疗上可选用破瘀汤合黄芽汤加入玄参、浙贝母清热化痰散结,少佐助肉桂、附子等温肾之品。破瘀汤为黄氏根据桂枝茯苓丸化裁而来(甘草二钱、茯苓三钱、牡丹皮三钱、桂枝三钱、丹参三钱、桃仁三钱、干姜三钱、何首乌三钱)。《长沙药解》云:“桂枝,入肝家而行血分,走经络而达营郁,善解风邪,最调木气,升清阳脱陷,降浊阴冲逆。”[21]黄元御善用桂枝调畅肝木郁滞,升清阳之气机。又言“牡丹皮,达木郁而清风,行瘀血而泻热”[21]。此药既能畅达肝气之郁,又能清除郁象产生之热。组方整体以甘草、茯苓、干姜温中焦之寒,培土泻水,桂枝、丹皮调达清热,丹参、桃仁破瘀而润燥,首乌能够养血分之不足[22-23]。肾阳为肝血温升之本,张大宁教授[24]认为肾虚会导致血瘀,而血瘀会加重肾虚,治疗时补肾与活血同用,肾阳足血行畅,肾阴足则气血足。所以此类患儿应投寒热并用之法,上热得清,中焦寒湿得除,下焦得温,一气周流,有形实邪消散,病症得除。

3.3 降肺胃浊逆,宣鼻窍气机黄氏言“清阳上升,则七窍空灵,浊阴上逆,则五官窒塞。”[6]腺样体归属于鼻咽部分,患儿发病时以增生肥大,堵塞鼻咽为主要特点。而肺胃不降,浊阴上,逆堵塞鼻窍是发病的关键。肺气郁滞的时间长短不同,所产生的症状也不尽相同。黄元御在《鼻病根源》中提到:“肺气初逆,则涕清。迟而肺气堙郁,清化为浊,则滞塞而胶黏;迟而浊菀陈腐,白化为黄,则臭败而秽恶。”[6]部分患儿在发病初期可见鼻塞、流清涕等症状,但发病日久,正气不足,可转变为反复发病合并感染,伴有咳嗽、流浊涕,鼻声重浊等症状[25]。戊土右旋,肺金下降,津液则输布正常。通过调理肺胃之气,可以祛除痰邪。在《四圣心源·痰饮根源》[6]一篇中,黄元御言:“盖肺主藏气,肺气清降则化水……阳衰土湿,则肺气壅滞,不能化水……气不化水,则郁蒸于上而为痰。”而肺气能够收敛下降的根本在于胃的通降,戊土上逆则肺无通降之路。

对于急性期患儿,以外感风热居多,此时可采用银翘散加减[26]。对于病久不愈,肺胃失降的患儿则可用黄氏自拟的桔梗元参汤加减(桔梗三钱、玄参、杏仁、橘皮、半夏、茯苓、甘草、生姜)。此方以杏仁、甘草、生姜固护中焦;以桔梗升提肺气;杏仁、橘皮、半夏降肺胃之气,化痰降浊;玄参解毒散结[27],戊土能降,肺气则降,痰浊消散,病症得除。对于肺气郁升,鼻塞流涕者,可加五味子;涕浊黏黄有热者,可加入石膏;声音重浊者可加紫苏、泽泻。黄俣栋等[28]通过对pepsin免疫组织进行化学染色和制定反流评分量表的方法,对儿童腺样体肥大与咽喉反流的相关性进行研究,实验证实咽喉反流广泛存在于腺样体肥大的患儿中。陈华教授[29]认为通过健运脾胃消食导滞的方法有助于提高患儿免疫力,还可在感染期控制感染。郑日新教授[30]在治疗风邪热毒反复侵袭、气滞血瘀而导致的腺样体肥大时,常以牡丹皮、玄参、桔梗等药物来辛凉养阴散结,同样有较好的效果。

无论是西医还是中医理论都可以发现,肺胃同治是治疗浊阴上逆,减轻腺样体肥大的关键。因此在治疗因戊土右旋失利,肺气不降,浊气上逆的患儿时,应以降胃气,收敛肺气,佐以清热散结之品,助气机右降为主要方法。

4 结语中医认为儿童腺样体肥大是痰瘀互结、风热犯肺、瘀血阻滞等多种因素共同影响的结果,为本虚标实之证。中土衰败,气机升降失常,中轴无法带动四象运转是发病之根本。中焦寒湿,则己土不升,左路肝木无以温升,气机郁滞,瘀血产生。戊土不降,则右路肺金不降,上焦之热不能下达,且浊气独留于上。血瘀化热,雾气熏蒸,痰热瘀互结,为发病之标。文章以黄元御的核心思想“一气周流”理论出发,探讨了小儿腺样体肥大发病的病因病机并梳理了现代医家的治疗用药思路。在治疗中应注重中气培护,健运中气则斡旋有力,可用黄芽汤加减复气机升降。同时应注重调达肝木,温肾助阳,以丹皮、肉桂、附子化瘀升清阳。降胃气,收敛肺气,有助于浊阴下降,宣通鼻窍,可用桔梗元参汤加减,急性期患儿多以外感风热为主,也可以银翘散加减。总体上健运中焦,协同肝肺,清上温下,一气周流,则四象正常运转,为治疗小儿腺样体肥大拓宽了临床思路。

| [1] |

慈文学. 耳鼻喉常见疾病诊疗[M]. 武汉: 湖北科学技术出版社, 2017.

|

| [2] |

孙书臣, 马彦, 乔静, 等. 《儿童腺样体肥大引发睡眠呼吸障碍的中医诊疗专家共识》解读[J]. 世界睡眠医学杂志, 2014, 1(6): 321-328. |

| [3] |

杲丽静. 儿童腺样体肥大中西医诊疗研究进展[J]. 光明中医, 2023, 38(21): 4298-4301. |

| [4] |

朱源, 魏萍, 寇巍, 等. 预防腺样体肥大术后复发的策略探讨[J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2022, 36(10): 807-812. |

| [5] |

叶琛琛, 任现志, 江明月. 腺样体肥大古文献病名考究及其临床诊治[J]. 中国临床研究, 2022, 35(3): 382-385. |

| [6] |

黄元御. 四圣心源: 黄元御医书精华[M]. 孙恰熙, 校注. 北京: 中国中医药出版社, 2009.

|

| [7] |

王琳, 王文婷, 王苏童, 等. 李东垣与黄元御脾胃观比较[J]. 北京中医药大学学报, 2022, 45(3): 244-248. |

| [8] |

张金泽, 仪凡, 张广中. 黄元御《四圣心源》诊疗体系及内涵探析[J]. 中医杂志, 2023, 64(20): 2153-2156. |

| [9] |

罗慧, 何鑫, 常克, 等. 基于"诸湿肿满, 皆属于脾"论治儿童腺样体肥大[J]. 中国民间疗法, 2024, 32(6): 1-4. |

| [10] |

刘杨, 孙瑞, 朱亚萍, 等. 姚笑教授从热、瘀、痰、虚四大证辨治儿童腺样体肥大经验[J]. 现代中医药, 2024, 44(1): 41-45. |

| [11] |

郭强中, 李云英, 陈文勇. 从痰瘀论治耳鼻咽喉疾病的思路与方法[J]. 新中医, 2017, 49(3): 167-169. |

| [12] |

周博文. 从黄元御"中气升降"理论探讨气血瘀滞证治[J]. 中国中医药信息杂志, 2017, 24(4): 115-117. |

| [13] |

袁斌, 姜之炎, 马华安, 等. 儿童腺样体肥大中医临床实践指南[J]. 南京中医药大学学报, 2024, 40(2): 76-81. |

| [14] |

王明晶, 肖臻, 姜之炎. 从脏腑论治儿童腺样体肥大[J]. 陕西中医药大学学报, 2023, 46(6): 18-23. |

| [15] |

张泽, 詹观生, 袁红霞. 从三焦气化失司论慢性萎缩性胃炎癌前病变的中医病机[J]. 天津中医药大学学报, 2020, 39(5): 520-524. |

| [16] |

李广森, 王冰, 梁艳霞, 等. 基于"一气周流"论治慢性气道炎症性疾病[J]. 中医杂志, 2023, 64(13): 1322-1325. |

| [17] |

刘洋, 李昕蓉, 杨莎莎, 等. 以"一气周流"理论浅析鼻鼽的辨证论治[J]. 中华中医药杂志, 2017, 32(9): 3918-3921. |

| [18] |

姜盈盈, 任献青, 丁樱, 等. 基于少阳学说、阳常有余及稚阴稚阳理论的小儿临床用药经验探讨[J]. 中华中医药杂志, 2021, 36(4): 2136-2138. |

| [19] |

张介宾. 景岳全书[M]. 新1版. 上海: 上海科学技术出版社, 1959: 58.

|

| [20] |

司振阳, 韩忠敏. 从痰、瘀、热、郁论治儿童腺样体肥大[J]. 江苏中医药, 2023, 55(10): 12-15. |

| [21] |

黄元御. 长沙药解[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2017.

|

| [22] |

宋广越, 戴铭. 黄元御《四圣心源》桂枝运用特点探析[J]. 中医杂志, 2021, 62(19): 1744-1745. |

| [23] |

韩晶, 吉中强, 安佰海, 等. 黄元御《四圣心源》治疗瘀血学术特色[J]. 中医药信息, 2015, 32(2): 73-74. |

| [24] |

田济, 范玉强. 国医大师张大宁论治慢性肾功能衰竭经验管窥[J]. 中华中医药杂志, 2019, 34(10): 4607-4609. |

| [25] |

徐万超, 武明云, 刘小敏, 等. 虞坚尔基于海派徐氏儿科学术特色治疗小儿腺样体肥大经验[J]. 辽宁中医杂志, 2023, 50(6): 49-52. |

| [26] |

郭亦男, 郭莹, 刘玉书. 刘玉书教授治疗儿童腺样体肥大学术思想及临证经验[J]. 时珍国医国药, 2021, 32(11): 2752-2754. |

| [27] |

陈晓薇, 程桯. 桔梗元参汤治疗急性上呼吸道感染临床疗效观察[J]. 深圳中西医结合杂志, 2020, 30(7): 61-62. |

| [28] |

黄俣栋, 谭嘉杰, 韩晓燕, 等. 儿童腺样体肥大与咽喉反流的相关性研究[J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2018, 32(12): 899-904. |

| [29] |

周世威, 陈华. 陈华教授继承浙派中医儿科学术特色治疗小儿腺样体肥大经验[J]. 浙江中医药大学学报, 2021, 45(9): 998-1001. |

| [30] |

周宿迪, 宋若会, 屠彦红, 等. 郑日新治疗腺样体肥大经验[J]. 中华中医药杂志, 2020, 35(4): 1682-1684. |

2025, Vol. 44

2025, Vol. 44